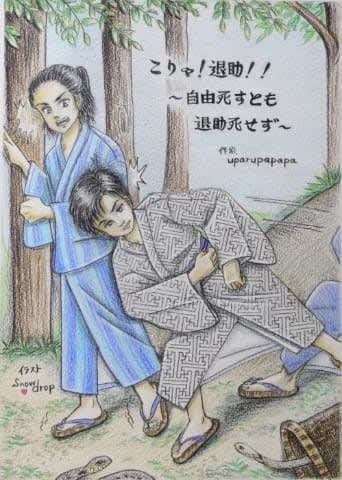

このイラストは私のblogの読者様であり、

イラストレーターでもあられる

snowdrop様に描いていただいた作品です。

#13イラストのリクエスト〜『板垣退助』 - snow drop~ 喜怒哀楽 そこから見えてくるもの…

皆さま、お疲れ様ですつい最近まで30℃近い日々だったのが一気に10℃下がってま、今は20℃前後寒い地方では10℃以下になってるところもありま...

#13イラストのリクエスト〜『板垣退助』 - snow drop~ 喜怒哀楽 そこから見えてくるもの…

(snowdrop様のblogリンク先)

Snowdrop様

素晴らしいイラストをありがとうございました。

心から感謝いたします。

第3話 悪ガキ象二郎

<後藤象二郎 Wikipediaより>

退助は幼少期から少年期にかけて

寺子屋に通っていたが、

勉強嫌いな性格故、手習いに身が入らない。

それを補ったのがお菊との予習・復習であった。

お菊を姉のように慕い、

心密かな恋慕の対象であったため、

机を並べるだけで至福の時間を感じる仲となっていた。

退助の母は、名を林氏賢貞(幸子)という。

教育にはとても厳しい人で、

躾(しつけ)を重んじる母であった。

しかし、退助の腕白ぶりには手を焼いてきた。

どれだけ厳しく躾(しつけ)ても、

粗野・粗暴な性格は治らない。

しかし、お菊の前だけでは

照れ隠しの仕草ながら、必ず云う事を聞く。

そんな退助とお菊の間柄を、終始注視し続けていた。

だからというべきか、「男女席を同じゅうせず」

の常識を無視しても

親しい人間関係維持を黙認している。

しかしそうは云っても母は

今風に言うところの

『鬼滅の母』である。

鬼より怖い一面を紹介しよう。

あれから2年を経過した頃のある日の事。

年少者が通う剣術指南所である

高野寺から帰ってきた退助は、

ヨレヨレ・ヘロヘロの姿であった。

お菊はその姿に大そう驚いた。

と云うのも、

退助が喧嘩に明け暮れる生活をおくっていたのは

まったくいつもの事である。

しかし、今日の姿と様子は

明らかにボロ負けをしている。

いつになく、珍しいことであったから。

お菊は退助に

「そのお姿はどうされたのですか?」

と聞く前に母を呼びに行った。

異変を聞いた母は

すぐさま退助の佇む玄関にやって来る。

そして開口一番

「男子たるもの、曲りなりにも喧嘩をするならば、

必ず勝ってきなさい。」

と云って決して家の中に入れない。

乾家では、男は強くなければ許されない。

ボロ負けでしょげ返ってきた退助に

その仕打ちは厳しい。

なす術もなく下を向く退助に

お菊は深く同情した。

「退助坊ちゃま、お顔の傷は痛みますか?

私が軟膏をお持ちしましょう。」

「要らぬ。痛とうない。

それから僕を坊ちゃまと呼ぶな」

「それでは、お水をお持ちいたしましょう。

それで気を取り直してくだされ、

私の大切な退助坊ちゃま。」

「水も要らぬ。どうしたらあいつらに勝てるか

これから考えねばならぬ。

だからあっちへ行っておれ。

それから僕の事、坊ちゃまと呼ぶな!」

「それでは仰せの通り、あっちへ行っております。

でもその前にひとつだけ。

その相手のお方は、そんなにお強いのですか?」

「・・・・・。」

退助は相手が自分より強いなんて

口が裂けても云うつもりはない。

「そんなにお強いお方なら、

何か手立てが必要ですね。

そのお相手の弱点は一体何でしょう?」

「弱点とは何だ?」

「弱点とは弱みの事でございます。

退助坊ちゃま。」

退助は暫し考えて

「分かった!!あ奴の弱みは知っている!

そうか、その手を使わない手はない。

ウン、ウン、分かったぞ!

ありがとう、お菊!

それから僕の事、坊ちゃまというな。」

そう言って、納屋倉の中から蓋つき篭を持ち出すと

疾風の如く門の外へ出て行った。

リベンジのため家を出たのが

昼飯時の少し前。

夕方になって勝ち誇る雄姿の退助が

再び自宅の門をくぐった。

出迎えたお菊は

「退助坊ちゃま!勝ちましたか?」

聞くまでもなかった。

それでも聞いたのは、

ただ「坊ちゃま」と声をかけたかったから。

お菊にとって退助を「坊ちゃま」と呼ぶのは

退助をいじる愛情表現だった。

だから幾度「坊ちゃまと呼ぶな」

とたしなめられても

そう呼ばずにいられない。

実は退助の方も

ああは言うが、内心悪い気はしなかった。

だからお菊に「坊ちゃま」と呼ばれても

本気で怒ることも無かった。

勝敗の結果は退助の言葉を待たず察したお菊は、

再び母を呼んだ。

母は

「どのようにして勝ちましたか?」

とだけ聞いた。

卑怯な行為だけは決して許さない母であった。

「蛇を使ったのです。」

「蛇?!」

「相手は3人いました。

その中で戦ったのはひとりだけです。

しかし、他のふたりに加勢に入られてはたまりません。

加勢の抑えに蛇が必要だったのです。

それと奴は以前、

道端の蛇を見つけると、

ヘッピリ腰になり、情けない声で

『うわぁ』と悲鳴を上げて

隣の仲間にしがみつこうとしたのを見たのです。

だから僕は

(奴らは蛇が苦手だ)と云う事を思いだし、

仕返しの決闘に使おうと思ったのです。

蛇が良く出る神社の境内の裏手の茂みで

一刻(いっとき=2時間)かけて5匹の蛇を捕まえ、

奴に決闘を申し込みました。

案の定奴は、二人の仲間を従えて

決闘場所に姿を現しました。

僕は奴らが配置に着いたのを見計らい、

捕まえた蛇を篭からバラマキ、

怯んだすきに真ん中の奴に体当たりしました。

奴はまた『うわぁ』と

情けない声を上げ後ろに倒れ込みました。

私はすぐ様馬乗りになり

「参ったか!降参するか!」

と云いました。

ばら撒いた蛇の行方が気になる奴は、

辺りをキョロキョロしながら

「参った!」

と云いました。

「もう僕の事を馬鹿にしないか?」

と云ったら、

「もう二度としない!」

「誓うか!」

「誓う!!」

というので許してあげました。

最後はボクが先に起き上がり、

奴に手を差し伸べ、立ち上がるよう促しました。

「そうですか」

とだけ母は云い、その場を立ち去った。

お菊に後ろ姿で「退助の夕飯の支度をするように」

と言い残しながら。

後日知った事だが、

退助が倒した相手は

退助よりひとつ年上で、後の土佐藩士

福岡孝弟(たかちか)と云い、

長じてからは「五か条のご誓文」に

加筆したほどの人物である。

もうひとりは後藤象二郎、(ひとつ年下)

もうひとりは中岡慎太郎(ふたつ年下)と云う

クソガキの遊び仲間であった。

特に後藤象二郎は

退助の戦いぶりに衝撃を受けた。

退助が輝いて見える。

象二郎は当然の如く

大変な興味を持つようになった。

自分と同じ匂いを嗅ぎ、

一緒に遊んだら絶対面白い奴!!

そう直感で象二郎は動く。

『友達になりたい!』

そう思ったら一直線に思いをぶつけた。

「・・・・・・あんた、強いな。

どうやってあんな戦い方を思いついた?

オレにも教えてくれないか?」

人懐っこい顔に憧れを帯びた目で、退助に迫る。

そうきたら当然、退助も悪い気はしない。

「おう!それじゃ一丁、教えたる!

明日から地獄の特訓じゃ!!

覚悟しちょれ!!」

こうして退助は象二郎と親交を結ぶようになる。

竹馬の友として互いに

「いのす(猪之助=退助の幼名)と

やす(保弥太=象二郎の幼名)と呼ぶ仲となる。

(だがこの物語では、分かり易く、退助と象二郎で呼び名を統一する)

最強悪童コンビの誕生の瞬間であった。

何故最強なのか?

それは後の退助が喧嘩や戦(いくさ)の

天才と呼ばれる実績を作った最初の決闘が、

福岡孝弟との戦いにあったから。

相手の弱点を突く戦術は、この時確立された。

即ち、「天を読み、風を嗅ぎ、地の音を聴く」

『相手に勝つ極意』を習得したキッカケであった。

ふたりがタッグを組み

その後負け知らずの快進撃を続ける。

だからその日が

退助・象二郎の邁進が始動する瞬間と云えた。

つづく