大和探索のドギュメンタリーより5年後。NHKは再び、「大和」を題材とした番組を放映させております。

単独のドキュメンタリーではなくて、「その時歴史が動いた」というシリーズの中で「戦艦大和沈没 大艦巨砲主義の悲劇」とう題で放映されております。

この番組も、「大和特攻」を前提としており、どうしても「特攻ありき」で語られております。

それ以外の視点では、この事実を検証されておりません。

現在の酔漢の私見からは、やはり温度差のある番組となっております。

これまでも、こう言った番組が多くの方に「大和は単独で沖縄に向かい、それは特攻であった」と、ある意味「日本人の常識」的な知識の元となるような構成をしております。

くだを巻いておるわけですが、こうした番組によって、「二水戦」と「作戦の本流」が別の場所にあって、それは本当に残念なことなのです。

話しは少しばかりそれますが、それはこの史実を著した多くの書からも言えます。

以前、参考文献においてご紹介いたしますが、こうした大きな間違いも掲載されいる事実をご紹介いたします。

1988年8月号「プレジデント」「特集=戦艦大和 テクノロジーの王国の栄光と悲劇」とう特集が掲載されております。(1988年8月1日発行。プレジデント社)

多くの作家が自身の観た戦艦大和を語るというものですが、作家「佐藤和正」氏の文章にこうした記述がございます。

「レイテ沖にて『大和』痛恨の反転」という題名です。

抜粋、紹介いたします。同誌133頁上段からです。

(略)マリアナ沖海戦のさい、艦隊がボルネオのタウイタウイ泊地を出撃したとき、突然、前方に米潜水艦の潜望鏡を発見した。艦隊は左一斉回頭を行った。このとき「大和」に続航する二番艦「武蔵」の回頭が遅れたため、二隻は急速に接近した。このままでは衝突する。

「大和」の艦橋では一瞬パニック状態となった。そのとき森下艦長が操舵手に近づいて、「俺がもらう」と言って、あわてた様子もなく舵輪につくと、無言のまま巧妙に回避操作を行った。やがて「二番艦、行足止まりました」の報告があり、あわやというところで衝突をまぬがれた。このときの森下艦長の泰然自若たる操艦ふりは語り草になったほどである。(以下 略)

あり得ません。

大和の艦橋に舵輪はなく、艦長は伝声艦にて操艦を行うしかありません。航海長もしかりです。操艦は艦長→航海長→操舵長→操舵手と渡ります。

艦長が舵輪を握る事はあり得ません。

また、大和の操舵室は、前檣楼6層目前方にあります。艦橋構造物でいうと丁度真中あたり、大和を前方から眺めまして、1番副砲の少し後の方のあたりに見えます。

上記の部分は「森下信衛」艦長(坊ノ沖海戦時、第二艦隊参謀長)の伝説的操艦をより大きく語った逸話としてだとは考えられるのですが、あまりにも、大和(他の軍用艦同様)の構造を知らなさすぎる部分だと考えます。

このような記述は多く見受けられます(「くだまき」に於きましても過去、多々ご指導いただきました経緯はございます)。

テレビ放映から話題がそれましたが。

特に、テレビ放映という視聴率の高い番組ですから、「科学の視点」「歴史学の視点」というものを大切にしていただきたいと斯様に考えるわけです。

実際、これからご案内致します「その時歴史は動いた」は、史学的見地から「何故」を検証する番組の主旨であると理解しております。

民放では作り得ない「NHK」ならではの視点はすこぶる有効で、過去、この番組を拝見し「なるほど」と思った箇所は多々ございました。(この大和ではなくて・・)

では、2001年、「その時歴史は動いた」をご覧ください。

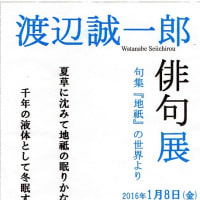

上記冒頭です。「大和断面図」を開き、それを公開している、現「大和ミュージアム館長 戸高さん」の姿が見られます。

これがその断面図です。

大和は集中防禦システムで設計されております。(過去「くだまき」「大和を生みし者達」で語りました)

艦の重要な部分にのみ、46サンチ砲弾に耐えられるように、その41㎝鋼板を使っておりました。

これは、艦の重量を意識していてのものです。西島が苦心の末、その船殻を作り上げております。

その最重要部分の断面図。これが残されていたという事実から番組は始まります。

これは、実際には奇跡的とも言える発見には違いありません。

秘匿の中で建造され、呉工廠「庭田尚三」さんも、慰霊祭での懇親会の席上「何が一番苦労したか。みなさんよくお尋ねになられますが、艦そのものより『情報漏えい』(当時の言葉でないのですが)が一番苦労した」と吐露されておられました。(ですが、最後まで大和のスクリューは「4枚羽だった」と。これはお亡くなりになられるまでお話しされてもおられました)

ですから、「全て焼却された」という図面があること自体、奇跡なのです。(酔漢からすれば国宝級の図面です)

さて、この冒頭は「科学の視点」から始まっております。

この最初の部分では、「注排水システム」の紹介を、CGを駆使した映像でもって、公開もされております。

後程、再度語りますが、このCG使用は、大和の顛末を語る最初の番組です。

これは凄い。

酔漢が評価しておる部分です。

この映像への経費のかけ方は流石にNHKです。

さて、最初の部分では、しかし、戸高さんのこの図面へのコメントを拝聴したかった。

単に、「広げるだけ」のご登場では淋しい気もするわけです。

番組は進みます。

先だっての番組(2012年8月11日NHK放映)では、宇垣纏の「戦藻録」がその重要な証言として描かれております。

大和、公試運転の様子を語った部分は、その場面だけは、感動的すらあります。

宇垣をして「流石だ」と思わせた雄姿はまさしく、連合艦隊旗艦にふさわしい威容を見せております。

しかし、この番組のこの部分では、「大和が時代遅れの産物」として、最初に結論づけられております。

確かに、太平洋戦争は「航空機主流の海戦へのエポック」として語られる場合が多く、実際「くだまき」もこの意見を否定致しません。

しかし、建造計画当時はまだ世界の趨勢は「大鑑巨砲」であり、航空機の急速な発展を予測することは、出来なくもないのですが。太平洋戦争末期のような状況を予測することは不可能だったと考えます。

歴史家は、「山本五十六は航空機の発達を与件し、大和建造には反対だった」と申しますが、これは史実といたしましても、開戦時の航空母艦の数では日本が有利であり、(真珠湾攻撃時のアメリカ機動艦隊の作戦海域の離脱など、多くの疑念もあるところなのですが、ここでは避けます)これをもって、「一年半は暴れて見せましょう」との発言になったと、くだまきでは見ております。一年半という時間は、大変重要(だと考えます)で、早期の戦争終結、講和でなければ、アメリカの生産能力の高さからすれば、(造船能力を含めて)戦力の逆転は可能になる計算だったと推察いたしております。結果、上記の映像にありますように、アメリカはその後、護衛空母のような小型空母をはじめ、その量産体制を敷き、また航空機も大幅に性能を向上させ大量に生産させております。兵器の話にすこしなりますが(ご容赦)、大和型搭載の「三式焼散弾」は時限信管を使用しております。これは綿密な計算が必要で緒元入力(炸裂する時間)を計算させて発砲するものですが、「レイテ沖」のアメリカは「VT信管」を使用し、敵攻撃目標に近づいてからの炸裂と非常に合理的な兵器を開発しております。

電探射撃は、条件によってですが、大和の測距能力は、かなりももので、目視可能な戦闘状態であれば、(これは、目視できない場合は案外少ない。野戦はありかもしれませんが・・実際やられてもおりますが)これは相当制度の高いシステムです。それよりも、人間の勘に頼る時限信管より、VT信管の威力は最たるもので、これによる影響の方が大きいのではないかと考えます。

解説者は、「その次の世代の兵器を想像できなかったものか」と発言されておられますが、大和のスペック自体は時代遅れではなかった。

酔漢の私見です。

「浅瀬に乗り上げて、主砲を放つ」

確かに、作戦ではこうですが、正式な作戦書ではありません。

「八日黎明時沖縄西方海面に突入。敵水上艦艇、輸送船団を攻撃撃滅」なのです。

大和は水平でなければ砲撃できません。座礁したら兵器にならない。

これも以前語ったところですが、これは、草鹿連合艦隊参謀長が伊藤第二艦隊司令長官を説得に大和へ来艦した載、業を切らした連合艦隊作戦参謀三上中佐が「最後は沖縄上陸、全員で陸戦になる事もGFは想定している」と発言しております。

これが、命令書とされ、一部記録に残されているような史実となっております。(実際、大和には陸戦の用意もされておりました。)

この部分ではご生還された方々の生の証言が見られます。

石田さんは、現在でもご存命で、数々の証言を残されておられます。

側的測距手。敵と間近に接する部署におられました。

さる11日での御証言で「大和は主砲を撃たなかった」と証言されておられますが、過去のくだまきでは、「坊ノ岬沖海戦」時、大和は主砲を放っております。

これも過去「くだまき」にしたところですが、マーチン飛行艇に接触した際、そして、第一波攻撃時(日本側の戦闘詳報による定義)に2発放っております。

これは、現在、原勝洋氏、ラッセル・スパー氏による検証で明らかになった事です。

しかし、ご生還された方々の証言は非常に重いものがあることは確かです。

あの壮絶極まりない戦闘からの御帰還です。

「これからも、末永く生きていらしてください」

酔漢の本音でございます。

また、八杉さんの御証言もございます。

ただ、この映像、解説でもそうですが、くだまきと大きく意見を異とするところは「アメリカは意識的に左舷を集中攻撃させた」この部分です。

これは、アメリカ第58機動艦隊、各空母のブリーフィング記録でもそうですが、「左舷を狙え」とは下令されておりません。

まだ、大和攻撃地点は、戦闘地点としては理想ではなく、ギリギリの燃料でもって攻撃を仕掛けなければならず、実際の攻撃時間は雷撃機で5分。爆撃機でも3~4分と非常に短い時間だったわけです。攻撃機は帰艦する燃料を気にしなくてはならず、最短距離での攻撃を余儀なくされております。結果、大和左舷に集中するこてが必至の状況です。

連中からすれば「早く落として、帰っちまおう」的発想なのです。

結果はそうですが、大和が激しい雷撃にさらされ、舵がきかなくなり回頭し、敵に右舷を向けたとき(右舷に向かざるを得なかった状況)最期を決めた致命傷は、その右舷への雷撃4発だったのです。

これも、アメリカの攻撃記録を紐解きました、原氏が指摘しているところです。

大和からすれば、左舷に攻撃が集中したわけですから、「こうした結論」は無理なからぬところです。

実際、「軍艦大和戦闘詳報」でもこう結論されております。

吉田満氏の「戦艦大和ノ最期」を引き合いにしております。(映像では「戦艦大和の最期」となっておりますが、本人原稿は「戦艦大和ノ最期」です。「くだまき」では、こちらを用いております)

結びの部分です。

同時に臼渕大尉の言葉を引用されております。(映像では臼渕大尉を紹介しておりませんが・・)

「臼渕はいいやつだった」

これは、酔漢も直接聞いた言葉です。若くして、ケブガンであった大尉。

ご存命であれば、その証言は大変貴重なものとなったと信じます。

しかし、実際彼が、話した言葉かどうか。これは事実を確認し得ません。

吉田さんの同書ですが、大和会会員の皆様も、「何故こう表現したのか」と話題にいたしておりました。

吉田さん自ら「これを全て真実と捉えられては困る」ともご発言されており、酔漢もその著については、評価を下してはおりません。

大和が映像になる時には必ずその祖となるべき二著。能村副長著の「慟哭の海=読売新聞掲載、昭和史の天皇」(記述内容が殆ど同じな意味での=)と、この「戦艦大和ノ最期」です。

この「その時歴史が動いた」はCGによる再現映像は、先にもお話しいたしましたが、見事です。

ですが、先の放映(2012年8月11日)では、この映像がそのまま使われました。

「手抜き」ではないか。(過去放映映像の案内があってもよかったのではないか・・)

しかも、ナレーションもそのままのセリフでした。

番組の中身を精査、検証し、別の視点から「坊ノ岬沖海戦」を広く知らしめる事が出来なかったのか。

甚だ残念でなりません。

次回、その放映の中身について「くだをまきます」

本日、白露。

残暑が厳しいですね。

蝉の声がいつしか「法師」の独唱に変わっておりました。

単独のドキュメンタリーではなくて、「その時歴史が動いた」というシリーズの中で「戦艦大和沈没 大艦巨砲主義の悲劇」とう題で放映されております。

この番組も、「大和特攻」を前提としており、どうしても「特攻ありき」で語られております。

それ以外の視点では、この事実を検証されておりません。

現在の酔漢の私見からは、やはり温度差のある番組となっております。

これまでも、こう言った番組が多くの方に「大和は単独で沖縄に向かい、それは特攻であった」と、ある意味「日本人の常識」的な知識の元となるような構成をしております。

くだを巻いておるわけですが、こうした番組によって、「二水戦」と「作戦の本流」が別の場所にあって、それは本当に残念なことなのです。

話しは少しばかりそれますが、それはこの史実を著した多くの書からも言えます。

以前、参考文献においてご紹介いたしますが、こうした大きな間違いも掲載されいる事実をご紹介いたします。

1988年8月号「プレジデント」「特集=戦艦大和 テクノロジーの王国の栄光と悲劇」とう特集が掲載されております。(1988年8月1日発行。プレジデント社)

多くの作家が自身の観た戦艦大和を語るというものですが、作家「佐藤和正」氏の文章にこうした記述がございます。

「レイテ沖にて『大和』痛恨の反転」という題名です。

抜粋、紹介いたします。同誌133頁上段からです。

(略)マリアナ沖海戦のさい、艦隊がボルネオのタウイタウイ泊地を出撃したとき、突然、前方に米潜水艦の潜望鏡を発見した。艦隊は左一斉回頭を行った。このとき「大和」に続航する二番艦「武蔵」の回頭が遅れたため、二隻は急速に接近した。このままでは衝突する。

「大和」の艦橋では一瞬パニック状態となった。そのとき森下艦長が操舵手に近づいて、「俺がもらう」と言って、あわてた様子もなく舵輪につくと、無言のまま巧妙に回避操作を行った。やがて「二番艦、行足止まりました」の報告があり、あわやというところで衝突をまぬがれた。このときの森下艦長の泰然自若たる操艦ふりは語り草になったほどである。(以下 略)

あり得ません。

大和の艦橋に舵輪はなく、艦長は伝声艦にて操艦を行うしかありません。航海長もしかりです。操艦は艦長→航海長→操舵長→操舵手と渡ります。

艦長が舵輪を握る事はあり得ません。

また、大和の操舵室は、前檣楼6層目前方にあります。艦橋構造物でいうと丁度真中あたり、大和を前方から眺めまして、1番副砲の少し後の方のあたりに見えます。

上記の部分は「森下信衛」艦長(坊ノ沖海戦時、第二艦隊参謀長)の伝説的操艦をより大きく語った逸話としてだとは考えられるのですが、あまりにも、大和(他の軍用艦同様)の構造を知らなさすぎる部分だと考えます。

このような記述は多く見受けられます(「くだまき」に於きましても過去、多々ご指導いただきました経緯はございます)。

テレビ放映から話題がそれましたが。

特に、テレビ放映という視聴率の高い番組ですから、「科学の視点」「歴史学の視点」というものを大切にしていただきたいと斯様に考えるわけです。

実際、これからご案内致します「その時歴史は動いた」は、史学的見地から「何故」を検証する番組の主旨であると理解しております。

民放では作り得ない「NHK」ならではの視点はすこぶる有効で、過去、この番組を拝見し「なるほど」と思った箇所は多々ございました。(この大和ではなくて・・)

では、2001年、「その時歴史は動いた」をご覧ください。

上記冒頭です。「大和断面図」を開き、それを公開している、現「大和ミュージアム館長 戸高さん」の姿が見られます。

これがその断面図です。

大和は集中防禦システムで設計されております。(過去「くだまき」「大和を生みし者達」で語りました)

艦の重要な部分にのみ、46サンチ砲弾に耐えられるように、その41㎝鋼板を使っておりました。

これは、艦の重量を意識していてのものです。西島が苦心の末、その船殻を作り上げております。

その最重要部分の断面図。これが残されていたという事実から番組は始まります。

これは、実際には奇跡的とも言える発見には違いありません。

秘匿の中で建造され、呉工廠「庭田尚三」さんも、慰霊祭での懇親会の席上「何が一番苦労したか。みなさんよくお尋ねになられますが、艦そのものより『情報漏えい』(当時の言葉でないのですが)が一番苦労した」と吐露されておられました。(ですが、最後まで大和のスクリューは「4枚羽だった」と。これはお亡くなりになられるまでお話しされてもおられました)

ですから、「全て焼却された」という図面があること自体、奇跡なのです。(酔漢からすれば国宝級の図面です)

さて、この冒頭は「科学の視点」から始まっております。

この最初の部分では、「注排水システム」の紹介を、CGを駆使した映像でもって、公開もされております。

後程、再度語りますが、このCG使用は、大和の顛末を語る最初の番組です。

これは凄い。

酔漢が評価しておる部分です。

この映像への経費のかけ方は流石にNHKです。

さて、最初の部分では、しかし、戸高さんのこの図面へのコメントを拝聴したかった。

単に、「広げるだけ」のご登場では淋しい気もするわけです。

番組は進みます。

先だっての番組(2012年8月11日NHK放映)では、宇垣纏の「戦藻録」がその重要な証言として描かれております。

大和、公試運転の様子を語った部分は、その場面だけは、感動的すらあります。

宇垣をして「流石だ」と思わせた雄姿はまさしく、連合艦隊旗艦にふさわしい威容を見せております。

しかし、この番組のこの部分では、「大和が時代遅れの産物」として、最初に結論づけられております。

確かに、太平洋戦争は「航空機主流の海戦へのエポック」として語られる場合が多く、実際「くだまき」もこの意見を否定致しません。

しかし、建造計画当時はまだ世界の趨勢は「大鑑巨砲」であり、航空機の急速な発展を予測することは、出来なくもないのですが。太平洋戦争末期のような状況を予測することは不可能だったと考えます。

歴史家は、「山本五十六は航空機の発達を与件し、大和建造には反対だった」と申しますが、これは史実といたしましても、開戦時の航空母艦の数では日本が有利であり、(真珠湾攻撃時のアメリカ機動艦隊の作戦海域の離脱など、多くの疑念もあるところなのですが、ここでは避けます)これをもって、「一年半は暴れて見せましょう」との発言になったと、くだまきでは見ております。一年半という時間は、大変重要(だと考えます)で、早期の戦争終結、講和でなければ、アメリカの生産能力の高さからすれば、(造船能力を含めて)戦力の逆転は可能になる計算だったと推察いたしております。結果、上記の映像にありますように、アメリカはその後、護衛空母のような小型空母をはじめ、その量産体制を敷き、また航空機も大幅に性能を向上させ大量に生産させております。兵器の話にすこしなりますが(ご容赦)、大和型搭載の「三式焼散弾」は時限信管を使用しております。これは綿密な計算が必要で緒元入力(炸裂する時間)を計算させて発砲するものですが、「レイテ沖」のアメリカは「VT信管」を使用し、敵攻撃目標に近づいてからの炸裂と非常に合理的な兵器を開発しております。

電探射撃は、条件によってですが、大和の測距能力は、かなりももので、目視可能な戦闘状態であれば、(これは、目視できない場合は案外少ない。野戦はありかもしれませんが・・実際やられてもおりますが)これは相当制度の高いシステムです。それよりも、人間の勘に頼る時限信管より、VT信管の威力は最たるもので、これによる影響の方が大きいのではないかと考えます。

解説者は、「その次の世代の兵器を想像できなかったものか」と発言されておられますが、大和のスペック自体は時代遅れではなかった。

酔漢の私見です。

「浅瀬に乗り上げて、主砲を放つ」

確かに、作戦ではこうですが、正式な作戦書ではありません。

「八日黎明時沖縄西方海面に突入。敵水上艦艇、輸送船団を攻撃撃滅」なのです。

大和は水平でなければ砲撃できません。座礁したら兵器にならない。

これも以前語ったところですが、これは、草鹿連合艦隊参謀長が伊藤第二艦隊司令長官を説得に大和へ来艦した載、業を切らした連合艦隊作戦参謀三上中佐が「最後は沖縄上陸、全員で陸戦になる事もGFは想定している」と発言しております。

これが、命令書とされ、一部記録に残されているような史実となっております。(実際、大和には陸戦の用意もされておりました。)

この部分ではご生還された方々の生の証言が見られます。

石田さんは、現在でもご存命で、数々の証言を残されておられます。

側的測距手。敵と間近に接する部署におられました。

さる11日での御証言で「大和は主砲を撃たなかった」と証言されておられますが、過去のくだまきでは、「坊ノ岬沖海戦」時、大和は主砲を放っております。

これも過去「くだまき」にしたところですが、マーチン飛行艇に接触した際、そして、第一波攻撃時(日本側の戦闘詳報による定義)に2発放っております。

これは、現在、原勝洋氏、ラッセル・スパー氏による検証で明らかになった事です。

しかし、ご生還された方々の証言は非常に重いものがあることは確かです。

あの壮絶極まりない戦闘からの御帰還です。

「これからも、末永く生きていらしてください」

酔漢の本音でございます。

また、八杉さんの御証言もございます。

ただ、この映像、解説でもそうですが、くだまきと大きく意見を異とするところは「アメリカは意識的に左舷を集中攻撃させた」この部分です。

これは、アメリカ第58機動艦隊、各空母のブリーフィング記録でもそうですが、「左舷を狙え」とは下令されておりません。

まだ、大和攻撃地点は、戦闘地点としては理想ではなく、ギリギリの燃料でもって攻撃を仕掛けなければならず、実際の攻撃時間は雷撃機で5分。爆撃機でも3~4分と非常に短い時間だったわけです。攻撃機は帰艦する燃料を気にしなくてはならず、最短距離での攻撃を余儀なくされております。結果、大和左舷に集中するこてが必至の状況です。

連中からすれば「早く落として、帰っちまおう」的発想なのです。

結果はそうですが、大和が激しい雷撃にさらされ、舵がきかなくなり回頭し、敵に右舷を向けたとき(右舷に向かざるを得なかった状況)最期を決めた致命傷は、その右舷への雷撃4発だったのです。

これも、アメリカの攻撃記録を紐解きました、原氏が指摘しているところです。

大和からすれば、左舷に攻撃が集中したわけですから、「こうした結論」は無理なからぬところです。

実際、「軍艦大和戦闘詳報」でもこう結論されております。

吉田満氏の「戦艦大和ノ最期」を引き合いにしております。(映像では「戦艦大和の最期」となっておりますが、本人原稿は「戦艦大和ノ最期」です。「くだまき」では、こちらを用いております)

結びの部分です。

同時に臼渕大尉の言葉を引用されております。(映像では臼渕大尉を紹介しておりませんが・・)

「臼渕はいいやつだった」

これは、酔漢も直接聞いた言葉です。若くして、ケブガンであった大尉。

ご存命であれば、その証言は大変貴重なものとなったと信じます。

しかし、実際彼が、話した言葉かどうか。これは事実を確認し得ません。

吉田さんの同書ですが、大和会会員の皆様も、「何故こう表現したのか」と話題にいたしておりました。

吉田さん自ら「これを全て真実と捉えられては困る」ともご発言されており、酔漢もその著については、評価を下してはおりません。

大和が映像になる時には必ずその祖となるべき二著。能村副長著の「慟哭の海=読売新聞掲載、昭和史の天皇」(記述内容が殆ど同じな意味での=)と、この「戦艦大和ノ最期」です。

この「その時歴史が動いた」はCGによる再現映像は、先にもお話しいたしましたが、見事です。

ですが、先の放映(2012年8月11日)では、この映像がそのまま使われました。

「手抜き」ではないか。(過去放映映像の案内があってもよかったのではないか・・)

しかも、ナレーションもそのままのセリフでした。

番組の中身を精査、検証し、別の視点から「坊ノ岬沖海戦」を広く知らしめる事が出来なかったのか。

甚だ残念でなりません。

次回、その放映の中身について「くだをまきます」

本日、白露。

残暑が厳しいですね。

蝉の声がいつしか「法師」の独唱に変わっておりました。

たとえば米国メディアが9.11のテロをどこでどういう風に知ったのかを国民に聞き、それを追跡調査したところ、かなり多くの人が事実とは異なる答えをしていながら、誤った記憶を事実として信じているというのを見た事があります。証言というのは貴重だけれども、時としてそのような「誤り」も含むのを忘れてはいけないんですよね。

人の記憶は曖昧で、後に見聞きしたものに影響されたりもする。前に酔漢さんとメールで、現在流布する明治維新前後の歴史観には司馬遼太郎の小説による史観が入っているという話をしましたが、同じように徳川家康には山岡荘八とか、前田慶次郎には隆慶一郎とか、中国史には陳舜臣とか、フィクションによるイメージが色々なところに紛れ込んでいます。それは太平洋戦争前後の歴史も同じで、後々の分析やフィクションが入り込んでいて、各々の証言はそこをふまえて丁寧に選別する必要がある。もちろん証言者は意図的に誤りを発言している訳ではないので、酔漢さんがいちいちフォローしているのは、個人攻撃にならないようにとの配慮なのでしょう。

さて太平洋戦争開戦前には大艦主義だったというのは、戦争前のワシントン軍縮条約やロンドン軍縮条約においての艦船別の保有トン数や規制状況の比較から見ても、主力として考えられていたのが戦艦であるのは世界の趨勢として間違いありません。酔漢さんのご指摘通りだと思います。英のチャーチル首相は独の戦艦ティルピッツを過剰に怖れていたのは有名な話だし、英がティルピッツと同型艦のビスマルクを沈没させた際は近距離砲戦でした。

更に米国の軍艦建造計画では1938年のヴィンソン案(そういえばカール・ヴィンソンの名前は戦後に空母の名前になりましたね)で、戦艦3隻、空母1隻の建造計画であり、明らかに戦艦中心でした。1940年のスターク案では戦艦7隻、空母7隻です。しかし開戦後に戦艦はすべて建造中止となり、空母が優先されて、結局エセックス級は24隻も作られます。それらの事実からして米海軍が開戦後に戦艦から空母に建造をシフトしていったのは間違いありません。各国の巨大戦艦を見ても、大和の起工が1937年、独のビスマルクが1936年、英のキングジョージ5世が1937年、米のアイオワが1940年ですから大和建造時は決して「時代遅れの産物」ではなかった。それは紛れもない事実だったと思います。

海軍も、例えば、千代田であるとか、改装空母を建造させておりますが、その能力を駆使しても数が足りません。

着眼点はアメリカとほぼ一緒だと考えております。

ヨークタウンが相当の被害にあっても一か月足らずで前線復帰。その姿を表したとき「何の間違いなんだ!」とGFはやっきになります。

日本では5年かかるところをわずか半年で行える。(全ての事で)この差は歴然でした。

以前、語りました「大河内」理研所長の言葉です。

「戦争は単に軍だけの闘いではない。一国の産業と産業全ての戦いなのである。しかして、アメリカに叶うわけがない」

重い言葉です。

ただもっと『大和型戦艦』には有効な使い方はなかったのかしらとは思いますが・・今となっては繰り言でしょうね。

ただ日米の経済力・工業力の差はどうしようもなかった(今も?)ですね。

こればかりはいかに日本人が精神力に長けていると言ってもいかんともしがたいものですね。

でも『大和型』を作り上げた日本の手腕はもっと評価されていいのですが・・・。

西島の手記は、なんとも言えない絶望感でつづられております。

工業力の差。

こんな小さな部品にも表れていたのですね。

ですが、大和の評価は決して低いものではない。低くしてはいけない。こうした思いは強く持っていたいですし、酔漢はそう信じております。

伊藤司令長官は戦艦の修理をごり押ししております。

戦艦の使い道を探っていた中での、沖縄出撃だったのかと考えました。(深い事情、多々あります)

まるで御自身が実際海軍に選ばれ、実際大和に乗り組まれていたかのような知識、精緻な考察、的確な結果論。もし貴方のような賢明な方が陸海問わず当時の軍部首脳存在すれば、不正補正を加味せずに、もっと日本側に優勢な机上演習ができたことでしょう。

で、大和乗組遺族又は家族を標榜されていますが、この不要な情報はこのblog読者に対して何を訴えているのでしょうか?

殆どの日本人は当時の軍隊経験者の子孫だと思うのですが?