さて、随分と間があいてしまいましたね。いよいよ国大協報告書(草案)の最終章に近づいてきましたが、ここに来て少し足踏みをしていました。今日は、いよいよ法人化後の国立大学の論文数の増減を左右した要因についての分析です。ただ、今回の分析は、今までの分析の中でいちばん困難なものでした。僕の統計学的分析の能力も初歩的なものであり、せいぜい重回帰分析までですからね。統計学に詳しい方は、ぜひアドバイスをしていただきたいと思います。それでは、これから数回に分けて、分析結果を報告していきます。

********************************************************************

9.法人化後の国立大学間の論文数増加率に差異を生じた要因

これまでのOECDの公開データの分析により、日本が研究力(論文産生力)について国際競争力を低下させている要因として、大学の研究時間を考慮にいれたFTE(フルタイム換算)研究従事者数および大学への公的研究資金が少なく、かつ増加していないことが示唆された。そして、国立大学間の論文数の相違についても、クロスセクション分析からFTE研究従事者数と公的研究資金という同じ2つの要因が重要であることが示唆された。

ここでは、2004年の国立大学法人化以降、国立大学間に論文数の差異を生じた要因を時系列を考慮に入れた増加率の相関分析で検討する。

(1)今回の論文数増加率相関分析の留意点

今回の論文数および各種指標の増加率の相関分析をするにあたって、いくつかの留意点を図表III-161にまとめた。

まず、今回の分析はあくまで大学間の論文数に差異を生じた要因の分析であることである。今までの分析で、例えば 運営費交付金や博士学生数などが論文数に影響することが示唆されるが、仮に、これらの指標が一律に減少した場合、各大学の論文数は減少すると考えられるが、必ずしも大学間に差異を生じるとは限らないのである。実際、今回の分析では博士学生数の増加率と論文数増加率の間に有意の相関は認められなかった。しかし、これは、博士課程の学生数が論文産生に無関係であることを意味するわけではない。

次に、分析している論文数は、あくまで学術文献データベースに収載されている論文数をカウントしたものであることである。データベースへの学術誌収載の取捨選択は常に行われており、そのために論文数の各年の変動が生じるし、中長期的なトレンドにも影響すると考えられる。論文数の変動がデータベース自体による変動なのか、実際の研究力の変化による変動なのかを区別することは重要であり、他国の論文数の動きを参考にして推定しようとするが、明確に判断できない場合も多い。

また、各学術分野によって論文数の変動パターンが異なっているが、今回はその総和である全分野論文数を分析している。各国立大学によって学術分野の組み合わせに相違があり、学術分野の違いによる論文変動パターンの違いが、それぞれの大学の全分野論文数に反映されることになる。例えば、臨床医学論文数と理工系論文数は、かなり異なる変動パターンを示すが、それが、理工系大学と単科医科大学との間に、あるいは総合大学との間に相違を生じさせる可能性がある。

次に、増加率で表現すると、論文数の変動が増幅されて表示され、論文数の少ない大学は値のバラツキが大きくなり、分析に支障が生じる。今回の分析では、論文数の少ない文系中心大学を除外し、64国立大学で分析した。

また、大規模大学と中小規模大学では、規模の違いばかりでなく、構造上の質的な違いが論文数の要因分析に影響する。例えば、ポスドク等の研究員数は大規模大学に圧倒的に多く、また、研究資金についても、受託研究費や補助金等が集中投資されている。

附属病院を有する大学では、他の分野とは異なる動きをする臨床医学論文数の影響が反映される。また、附属病院の指標は大学本体の指標とは質的に異なる面をもっており、大学全体の指標とその効果分析に影響を与える。大学の公表する財務諸表には、附属病院のセグメント情報が公開されているが、必ずしも分析に十分な情報が得られるとは限らず、全体の分析を困難にする。

今回の分析に用いたデータは、そのほとんどが、調査等によって得たものではなく、主として各大学が公表しているデータを基にしており(一部、国立大学協会によるデータを含む)、論文数の要因分析に必要・十分な指標をそろえたわけではない。たとえば、「FTE理系教員数」は、論文数を決定づける最も重要な要因と考えられるが、その時系列データは得られず、今回は「常勤教員数」のデータを用いている。また、ポスドク等の研究員数も論文数に影響する重要な要因であるが、公開データからは時系列のデータは得られないし、また研究時間についてのデータも得られない。

以上のような諸要因が重なっていることから、今回の論文数増加率の相関分析には自ずから限界があるが、現時点で入手可能なデータを用いて、可及的に国立大学の論文数に差異を生じさせた要因の推定を試みる。

(2)増加率相関分析の方法

先の章においても示したが、70国立大学の群分けを図表III-162に示す。今回の分析では、主として下表の下段に示した「大規模8大学」「医有大」「医有中」「医無理」「医無総」「医無文」を用いる。なお、増加率の相関分析では「医無文」を除いた64大学で分析した。

ここで、G7主要国の論文数を例にとって、今回の増加率分析方法を説明する。

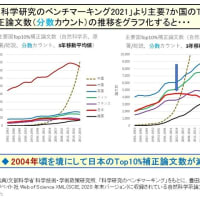

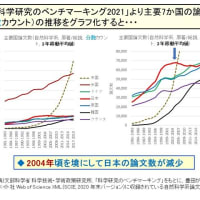

図表III-163はG7主要国における単年度ごとの全分野論文数の推移を示したものであるが、日本以外のG7各国が論文数を増やしている中で唯一日本だけが停滞し、その差が広がりつつあることがわかる。ただし、日本の論文数は2010年を底として、その後わずかに上昇傾向にあるかもしれない。

図表III-164には、G7主要国における理工系および臨床医学論文数の推移の比較を示した。2004年を基点とした比率で示してあるが、日本以外のG7諸国では、理工系論文数も臨床医学論文数も増加を続けているが、日本は、理工系論文数の減少が著しい一方で、臨床医学については、他の諸国との差は開いているものの増加傾向にある。いずれも、単年度の論文数をプロットしたものであり、各年によって論文数を結んだ線に凹凸が見られる。その凹凸が各国で同期している場合がいくつか見られるが、これらは、研究力の変化の反映というよりも、学術誌収載の取捨選択等によるデータベース自体に帰する要因にもとづくと考えられる。

図表III-165の左図は、上記データから単年度の増加率を求めてプロットした図である。増加率は、〔(当該年度論文数-前年度論文数)/前年度論文数〕×100(%)である。増加率で表現すると、論文数の変化が増幅されて示され、毎年激しく増減していることがわかる。G7の日本以外の諸国については、平均論文数の増加率で示したが、日本の論文数の増加率は、他国の増加率とほぼ同期して変動している。

右図は、論文数の3年移動平均値を求め、その毎年の増加率をプロットした図である。単年度論文数の増加率の変動に比較して、3年移動平均値の年増加率では、変動が小さくなっている。

この3年移動平均値の4年間の平均増加率を求めてプロットしたものが図表III-166である。カーブがさらに滑らかになっている。なお、2004~2008年にかけての4年間の平均増加率は、まず2004~2008の5年の論文数(3年移動平均値)から最小二乗法により傾き(平均の差分と同じ)を求め、それを5年の論文数の平均値で除して、100をかけて求めた%である。

図表III-167は、理工系論文と臨床医学論文について、上記と同様に求めた4年間の平均増加率を示した図である。

理工系論文の増加率と臨床医学論文の増加率は、異なるパターンを示している。また、理工系論文の増加率では、2005年頃からの低下と2009年を底とする上昇のパターンは、他の諸国と同期しており、これは、断定はできないものの、研究力の変化というよりもデータベースに起因するトレンドの変化である可能性があると思われる。一方、臨床医学の増加率は、他諸国が2008年頃をピークとして低下傾向にあるのに対して、日本だけが上昇傾向を示し、これは、日本の臨床医学の研究力の変化を示していると考える。

図表III-168は各国立大学群における全分野論文数の推移を示した図であり、今後の論文数増加率相関分析の基本となる。2004年を基点とする比率で示した右図では、大規模8大学、医有大、医有中については2010年頃までは停滞していたものが、2011年頃から上昇に転じている。一方、医無理、医無総、医無文では2010年頃まで低下傾向を示し、2011年頃から低下がおさまり、停滞に移行しているようである。

図表III-169は、国立大学の各群における理工系論文数および臨床医学論文数の推移を2004年基点の比率で示した図である。理工系論文数では、医無理、医無総は2010年頃まで低下し、2011年頃から停滞しているが、大規模8大学、医有大、医有中では、低下の程度が低く、やや上昇に転じている。

臨床医学論文数では、2010年頃までは、大規模7大学、医有大は上昇、医有中は停滞していたが、2011年頃から、いずれの群も上昇の程度が強くなっている。

図表III-170は、国立大学の各群における全分野論文数の4年平均増加率で示したものである。

今回の分析では、各大学における論文数(3年移動平均値)の4年平均増加率と、各種指標の4年平均増加率との相関を分析する。つまり、中期的なトレンドの時系列を考慮に入れた相関分析である。ただし、各種指標については、3年移動平均値の4年平均増加率ではなく、単年度値の4年平均増加率を用い、2004‐08、2005-09、2006-10の3期間の平均増加率を用いる。

図表III-171は各大学における論文数と4年平均増加率の関係性をプロットした図であるが、論文数の少ない大学群ほど、増加率の変動幅が大きく、今回の増加率相関分析においては、先にの述べたように医無文の6大学を除いて分析した。、

(3)各種指標と論文数のクロスセクション相関分析

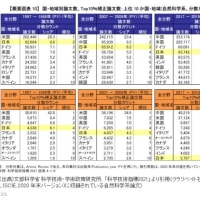

図表III-172に国立大学(n=70)における各種指標と全分野論文数のクロスセクションの相関分析の結果(相関係数)を示した。なお、すべての指標について統計学的に有意(p<0.05)であった。(同様の結果は先の節でも示した。)

大学の規模と相関する指標はすべて論文数と相関することになるが、特に強く相関する指標としては、「推定理系FTE教員数」という研究時間を加味した研究者数と科研採択件数であり、以下、各種の研究資金や博士課程学生数などが並んでいる。

(4)各種指標増加率と論文数増加率の相関分析

国立大学(n=64)における各種指標4年平均増加率と全分野論文数4年平均増加率との相関分析の結果(相関係数)を図表III-173およびIII-174に示す。検定確率p<0.05の相関係数の場合、その背景を緑色(正相関)または桃色(負の相関)で示した。また、検定確率0.05≦p<0.1の相関係数の背景を薄緑(正の相関)または薄桃色(負の相関)で示した。なお、時系列的に各種要因と論文数の順序が逆転する場合は、統計学的に有意であっても着色しなかった。

表中における「病院収益外経常収益」とは、経常収益から附属病院収益を差し引いた値であり、「病院運交金外運交金」とは、「運営費交付金収入」から「附属病院運営費交付金」を差し引いた値である。また、「主要外部資金」とは、科研配分額(直接経費)、受託研究等収益、補助金等収益、寄付金収益の合計である。

「附属病院ダミー」とは、附属病院を有する大学を「1」、有さない大学を「0」として、相関係数を求めたものである。この相関係数が有意である指標については、附属病院を有する大学群が有さない大学群に比較して有意に大きい(または小さい)ことを示している。

図表III-175に、各種指標と附属病院ダミーとの相関分析の結果(相関係数)を示した。

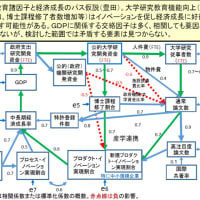

これらの各種指標増加率と論文数増加率の相関分析の結果について図表III-176にまとめた。

最も安定的に時系列と矛盾せずに論文数増加率と正相関が得られた指標は、「常勤教員数」と「運営費交付金収入(附属病院運営費交付金を除く)」の増加率であった。

本来は「FTE理系研究従事者数」のデータが入手できれば、より精緻な分析ができたと思われるが、「常勤教員数」の増加率によっても、論文数増加率との間に時系列と矛盾しない形で有意の正相関が認められた。また、「運営費交付金収入(附属病院運営費交付金を除く)」増加率との間でも有意の正相関が認められたことは、運営費交付金が常勤教員数の確保に重要な役割を果たしていることから整合性のある結果であり、論文数産生における基盤的資金の重要性を示唆するものであると考える。

OECD諸国の分析から、FTE研究従事者数および公的研究資金が論文数を左右する重要な要因であることが示唆されたが、ほぼ同様のことが国立大学間においても確認されたことになる。

なお、引き続き後節において、各種要因について吟味を加えることとする。

*******************************************************

今回の分析はほんとうに疲れました。各国立大学へ送付する原稿を早く仕上げたいと思います。もう夜中の2時半か。入学式の式辞も考えないといけないしね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます