新年あけましておめでとうございます。

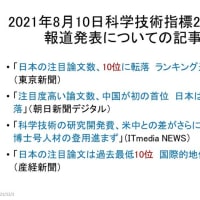

気がつけば昨年の10月からブログを更新していませんでしたね。11月29日に鈴鹿医療科学大学で開催され、多くの皆さんに参加していただいた第二回日本薬膳学会での会長講演を初めとして、その前後に毎週のように全く別のテーマで講演をさせていただき、猛烈な忙しさでした。本来は去年の間に書いておくべきテーマであったのですが、お正月休みに入ってやっと書くことができたという状況です。日本の研究力の低下について書籍の執筆も頼まれているのですが、進捗がずいぶん遅れています。すみません。

でも、このブログも、その書籍の一部にしますからね。

さて、平成15年は日本人のノーベル賞連続受賞の喜ばしいニュースとともに、タイムズ社(タイムズ・ハイヤー・エデュケーション、Times Higher Education、以下THEと略します。)による世界大学ランキングで日本の大学の順位が急落し、200位以内に2大学しか残らないという惨憺たる結果が報道され、関係者に激震が走った年でもありました。下村博文前文部科学大臣も昨年の10月2日の記者会見で日本の大学の順位の急落について記者の質問に答えておられます。

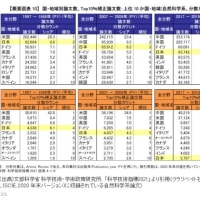

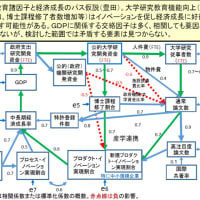

日本政府は日本の高等教育政策の中で、以前から世界大学ランキングを目標に掲げています(図表1)。第一次小泉内閣の時、国立大学が法人化される前夜の平成13年6月に出された「大学(国立大学)の構造改革の方針」(いわゆる遠山プラン)には、ランキング何位とまでは書かれていませんが、「国公私トップ30を世界最高水準に」と書かれています。

第一次次安倍内閣の時、平成19年6月の教育再生会議第二次報告では「世界の上位10校以内を含め上位30校に少なくとも5校は入る。」と書かれており、また、第二次安倍内閣の平成25年6月の日本再興戦略に「今後10年間で世界大学ランキングトップ100位以内に10校以上を入れる。」と書かれています。なお「世界のトップ100大学に10校」は、平成25年1月23日の第一回産業競争力会議において竹中平蔵議員が提出した資料の中に書かれています。

僕はこのような大学ランキングを政策目標に設定することは良いとは思いません。大学のミッションは多面的であり、1つの評価軸では適切な評価ができないということが一つの理由です。もう一つは、現在の日本のように財政状況が厳しく大学への公的資金総額が削減されている状況では、上位大学だけを重点化する政策が掲げられれば、すでに世界の中でも最も急峻な大学間傾斜がいっそう急峻となり、スカイツリーのような超急峻な大学間傾斜になって、多くの大学が弱体化し、結果的に国家全体としての大学力が低下するからです。

目標としては国家全体の高等教育や研究力の数値目標を、その前に掲げるべきであると考えます。なお、大学間の「選択と集中」政策は、公平な機会を与えて競争させる「競争原理」とは対極の概念であり、持てる者を上から選び、公平な競争に人為的に決着をつける政策であると考えます。したがって競争原理によって期待される大学間ランクの交代は起こりにくくなります。

法人化以降の高等教育政策(国立大学)の潮流は、大学への公的資金の総額削減、「選択と集中(重点化)」、基盤的資金の競争的資金への移行、ということであり、その結果、まず中下位の大学の弱体化が起こりました。今回の世界大学ランキングの低下は、「選択と集中」政策の恵みを享受してきたはずの上位大学だけの問題であり、今まで、地方大学の存在意義を訴えつづけてきた僕としては、あまり関心はありませんでした。しかし、中下位大学のみならず、上位大学の国際競争力も低下していることは、日本の大学が総崩れ状態であることを意味するとも考えられます。

また、大学ランキングには、常に批判がある一方で、世界の人々に大きな影響を与えることも事実であり、留学生の大学選択や国家のブランド力にも関係してきます。どの国でも、政治家や報道機関や国民の大きな関心事になっています。

このような理由で、今回、あまり気が進まなかった大学ランキングについても考察してみることにしました。

今回の日本の大学ランキングの急落について、新聞報道やネット上でも、なぜ日本の大学ランキングが急落したのか、また、それをどう捉えるべきなのかについて、さまざまな意見が飛び交いました。そのほとんどは的を射たご意見であると思います。一部は、皆さんのご意見の繰り返しになるかもしれませんが、今回は、自分自身で分析した結果に基づき、僕なりの考察を試みたいと思います。

まず図表2に示したTHEの世界大学ランキングにおける日本の大学のランキングの推移を見ていただきましょう。タイムズ社が大学ランキングを始めた当初、QS社という会社がランキングのデータを分析していましたが、2010年からトムソン・ロイター社に代わり、その時点でいったん日本の大学のランキングは急落しています。そして、今回、2015年にトムソン。ロイター社からエルゼビア社にデータ分析担当会社が代わり、再度、日本の大学の順位が急落しました。

THEの世界大学ランキングにおける2010年と2015年の日本の大学の異常と感じられる急落は、データ分析を担当した会社の評価方法の違いによるものと考えられます。今回のTHEのホームページには、評価方法が変更されたので、それまでの結果と、2015年度の結果とは連続性がなく、継時的な比較をすることは無意味であると書かれています。

THEのホームページには、ランキングのもとになる評価項目について、その方法や重み付けが解説されており、日本の大学の順位急落の要因をある程度推測することができます。

それによると、ランキングは大きく5つの大きな指標と、さらにそれを細分化した13の指標で点数が付けられます(図表3)。その5つあるいは13の指標について、重み付けがなされた上で、その合計点でランキングが決まります。「教育」「研究」「被引用数」のそれぞれが30%であり、この3つで90%の点数が決まってしまいます。このうち「被引用数」は、実は研究力の指標です。また、「教育」の評価項目の中にも、研究に大いに寄与する博士に関する項目の重みが8.25%あり、企業からの収入2.5%や国際共同研究2.5%も研究に寄与すると考えられますので、これらを合計すると73.25%が研究に関連する評価と考えられます。

なお、「被引用数」は、その論文が他の研究者の論文に引用される回数であり、その回数が多いということは「注目度」が高いことを意味します。「注目度」は、論文の「質」を表す一つの指標(代理変数)と考えられています。

さらに、各指標の重みづけは、研究分野によって調整がなされます(図表4)。たとえば被引用数(Citation)を見てみると、「Arts & Humanities」では15%、一方「Clinical, Preclinical & Health, Life Sciences & Physical Sciences」では35%の重みとなっています。

いずれにせよ、「研究力」がランキングの最も大きな評価指標になっているということであり、国立大学法人化以降、学術論文数の停滞や、分野によっては減少するなど、研究力の指標で海外の大学にどんどんと引き離されている日本の大学のランキングが低下してもおかしくありません。

各指標の点数(スコア)は累積確率スコア(cumulative probability score)で示されています。これは、例えばある大学のスコアが60ならば、その大学の下に60%の大学があるということを意味します。つまり、相対的な値ということであり、日本の大学が従来の研究力を維持していたとしても、海外の大学に対して相対的に研究力が低下すれば、日本の大学のスコアは低下して、ランキングも低下することになります。

図表5、6、7を見ていただきますと、日本の大学が顕著に低下している評価項目としては「教育」「研究」「被引用数」がありますが、その中でも「被引用数」の低下が大きいことがわかります。「教育」「研究」については従来から徐々に低下しており、その延長線上で今回も低下したように感じられますが、「被引用数」については、それほど低下していなかったものが、今回突然大きく低下したという感じですね。

「国際化」のスコアはそもそもの点数が非常に低く、また、今回わずかに低下しているようですが、重み付けが7.5%しかないので、全体の点数にそれほど大きな影響は与えなかったのではないかと考えます。もちろん、今後日本の大学のランキング低下を防ぐためには大学の国際化にいっそうの力を入れる必要がありますが、今回の急落の直接の原因ではないということです。

「国際化」のスコアはそもそもの点数が非常に低く、また、今回わずかに低下しているようですが、重み付けが7.5%しかないので、全体の点数にそれほど大きな影響は与えなかったのではないかと考えます。もちろん、今後日本の大学のランキング低下を防ぐためには大学の国際化にいっそうの力を入れる必要がありますが、今回の急落の直接の原因ではないということです。

また、今回、日本と同様に、韓国の大学も順位が急落していますが(図表8)、200位以内に4大学が残っており、図表9、10、11に示すように、「被引用数」は1大学を除いて、3大学ではあまり低下しておらず、日本の大学の順位の急落とは少し異なっています。韓国は「教育」と「研究」で急激にスコアが低下しています。

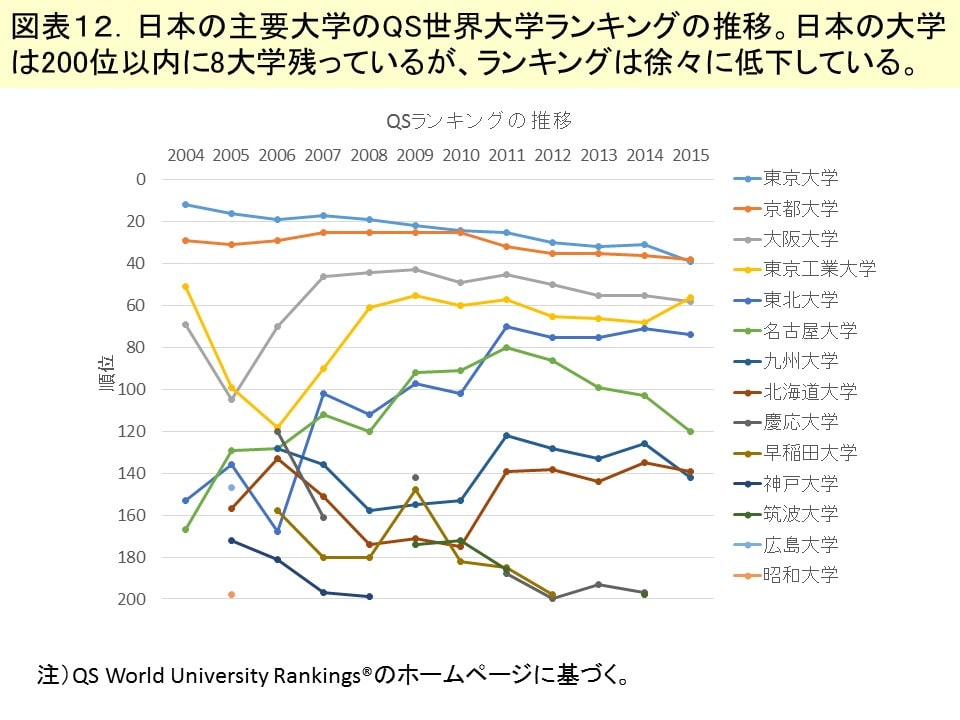

THE以外の大学ランキングも見てみましょう。THEのランキングの最初の時代を担当していたQS社は、その後もランキングを公表しています(図表12)。THEのランキングのような2度にわたる急降下はみられませんが、多くの日本の大学のランキングは毎年低下し続けており、今までに200位以内にランクインしたことのある大学は14大学ありましたが、2015年は8大学となっています。

THE以外の大学ランキングも見てみましょう。THEのランキングの最初の時代を担当していたQS社は、その後もランキングを公表しています(図表12)。THEのランキングのような2度にわたる急降下はみられませんが、多くの日本の大学のランキングは毎年低下し続けており、今までに200位以内にランクインしたことのある大学は14大学ありましたが、2015年は8大学となっています。

上海交通大学による大学ランキングでは、100位以内に日本の4大学が残っています。ただし、このランキングでも日本の大学は徐々にランクを下げています(図表13)。

THEに限らず、どの大学ランキングでも、日本の大学はその順位を下げていますが、今回のTHEの世界大学ランキングにおける日本の大学の順位の急落や「被引用数」の急落は、ちょっと急峻すぎますね。

法人化以降の日本の大学の研究力の相対的低下に基づいて、当然の帰結として生じる大学ランキングの低下以外に、どうも被引用数の評価方法の変更が、日本の大学に対して大きく影響したようです。

昨年の12月3日に、国立大学法人の電気通信大学において研究大学強化促進事業の一環として開催されたシンポジウムで、僕は「日本の研究力はなぜ弱くなったか」というテーマで講演させていただいたのですが、その時に同じく講演をされた岡山大学理事の山本進一さんが、THEのランキングについてもお話になりました。山本さんによれば、今回の評価方法の変更により日本のランキングが急落することについて、THEの責任者があらかじめ日本を訪れて、説明をされたそうです。そして、岡山大学が幹事校、自然科学研究機構が世話役をしておられる「大学研究力強化ネットワーク・大学ランキング指標タスクフォース」がTHEに対して申し入れを行ったとのことでした。その内容はネット上で公開されています。

https://www.runetwork.jp/images_activity/20151030_pdf_01.pdf

図表14に「大学ランキング指標タスクフォース」がTHEに提出した申し入れの要点を僕なりに10項目にまとめてみました。これらの項目は、日本の大学にとって有利になると考えられる申し入れであると考えられます。

この10項目の中で1~6までは、何らかの形で「被引用数」と関連して掲げられた記述であると思います。今回のTHEの評価で日本の被引用数スコアの急減が、ランキング急減の主因と考えられますので、この申し入れでも重点的に書かれていますね。

7番目のreputation(評判)という、曖昧さを感じさせる評価項目について、申し入れでは「現行の方法では、多くの研究分野をカバーする有名大規模総合大学等の一部上位校に集中する傾向があり、指標としての弁別性は悪い。弁別性が悪い指標であるが故に、全指標に対して Reputation の比率をいまよりも下げることを要望する。」と書かれています。

THEの今回のランキングで大学のReputationがどのように変化したのかということについては、「World Reputation Rankings」を見るとわかります。

図表15に日本と韓国の大学の「World Reputation Rankings」の推移を示しました。100位より下位のランキングについては記載がありません。また50位より下位のランキングは10点刻みなっており、グラフではたとえば51-60位の場合「55」の値にプロットしてあります。

東京大学と京都大学のReputationランキングは、2015年に低下をしたといっても僅かの低下ですが、他の日本の大学は今回のランキングで一気に100位より下位になってしまっています。図表5に戻っていただいて、「教育」と「研究」のスコアをもう一度みていただきますと、東大と京大はそれほど変わっていませんが、東大・京大以外の大学は、それまでの延長線上の低下とはいえ、大きくスコアを下げており、これには今回のReputationランキングの低下が大きく影響していることを感じさせます。

また、図表15の韓国のReputationランキングの推移を見ていただきますと、いずれの大学も大きく低下しており、韓国の「教育」と「研究」スコアの低下に大きく影響したことが考えられます。

僕も「大学ランキング指標タスクフォース」の「Reputation(評判)の評価指標の重み付けを小さくすべきであるという申し入れに賛同します。ただし、東大、京大は、このReputationランキングがそれほど低下していなかったために、「被引用数」スコアの大幅低下をカバーできて、全体のランキング低下を多少なりとも抑えられた可能性があるのではないかと思っています。

図表14に示した申し入れの8と9は、2015年9月16日にトムソン・ロイター社によって発表された「The World Most Innovative Universities」(世界で最も革新的な大学)を念頭に置いた申し入れであると思われます。

http://ip-science.thomsonreuters.jp/ssr/news/20150930/

トムソン・ロイター社のサイトにおける説明では「この、ランキングでは、大学の業績としてあらわれる学術論文と特許を組合わせて分析を行った新しいランキングです。大学と企業の共著論文による産業界への貢献度なども加味することで、大学の業績を多面的に俯瞰することができるものです。特許においては、特許の数量、特許出願に対する登録率、グローバル性や引用数を、また学術論文においては大学と企業の共著論文、引用数などの項目を総合的にスコアリングしてランキングを決定しています。」と書かれています。

図表16に示しましたように、このランキングですと、日本の大学が世界100位以内に9校入っており、他のランキングよりも日本にとって有利になります。日本では東京大学ではなく大阪大学がトップになることも面白い結果です。韓国も8大学入っており、日本のトップ大学よりも上位に2大学も入っています。THEのランキングで、分析担当がエルゼビア社に代わったとたんに、日本の大学も韓国の大学も順位が急落しましたが、トムソン・ロイター社が全く別の評価指標で今回新たに発表したランキングで、日本と韓国の多くの大学がランクインしたことは、大学のあるべき評価軸は一つではいけないことを如実に示しています。

日本にとって、トムソン・ロイター社は様様ですね。

今後、このイノベーションを評価軸とする大学ランキングで日本の順位が上がるように、大学も頑張り、政府も支援をすればいいのではないかと思います。逆に、このランキングの次回以降において、日本の順位が下がるようでは、もう日本は救いようがないと思います。

地方大学は「地域イノベーション」の評価軸で頑張ればいいのではないかと思います。今の世界大学ランキングの評価軸では、地方大学はランクインしてきませんが、それならば「地域イノベーション」を評価軸とした世界ランキングを作ればいいのではないかと思います。一度、トムソン・ロイター社に、そんな評価軸の大学ランキングができないかどうか頼んでみますかね?

国の政策としては、今までの「総額削減+大学間の選択と集中」政策ではなく、「大学総活躍政策」をとっていただきたいと思います。それが地方を含めて日本全体を元気にする最も効果的な政策であると信じています。

次回のブログでは、今回のTHE大学ランキングで日本が最も大きな影響を受けた「被引用数」スコアの急落について、もう少し詳しく考察を進めたいと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます