2020年のオリンピック開催地が東京に決まり、そのニュース一色の土日でした。すべてにわたって内向きで縮小してきたわが国が、これからはいけいけどんどんで、イノベーションが、そして成長が加速していくようになればいいなと思います。

さて、大学セクターにおけるイノベーションの指標である論文数について、しばらく前に僕が皆さんに「論文数は金(かね)次第」であると確信した理由をお話しすることをお約束してから、ずるずると日が経ってしまいました。

今までのブログで、僕は、日本が国際競争に勝つためには論文の質だけではなく数が大事と主張し、そのためには広義の研究費総額を増やす必要があると主張してきました。前回のブログでは、論文の再現性(質の1つ)についてのコメントに、僕もコメントさせていただきましたね。ここで、誤解をしてほしくないのは、僕は、個々の研究者が論文の質を低下させてまで論文の数を増やすべきであると言っているのではないということです。個々の研究者には、むしろ、論文の数は少なくてもいいので質の高い研究をしていただきたい。

その上で、日本が国際競争に勝つためには国民一人あたりの論文の数を増やす必要があり、そのためには、優秀な研究者の数を日本国として増やす必要があり、そのためにはお金(広義の研究費)が必要ということになります。

こんなことは自明のことと思われるのですが、政府の政策を決定する立場のみなさんにご納得していただくためには、データが必要なんですね。いままでの僕のブログでも、海外、特に台湾と比較して、研究費と論文数が非常にパラレルに動いていることをお示ししてきました。

今日は、日本の国立大学における臨床医学論文数と、大学附属病院の財務データの相関についてお示しをいたします。僕が「論文数は金(かね)次第」であると確信したデータです。

大学病院の財務データというような”経営”に関するデータが、果たして研究機能と関係しているのかどうか?僕が、ある銀行の幹部の人に、そんなことをちょっとお話をしたら、「豊田先生、それを証明したら、私はノーベル賞を差し上げますよ。」なんて言われて、まったく信じていただけませんでした。

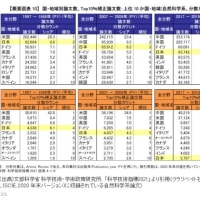

それで、2010年度の国立大学病院の財務指標と、2009-2011の臨床医学論文数との相関を検討してみました。なお、臨床医学論文数は例によって、トムソン・ロイター社の学術文献データベースInCites™を用いて分析しました。トムソン・ロイター社の学術文献データベースに採用されている学術誌は、ある程度以上の質を保っているとされていますね。

また、重回帰分析はCollege Analysis Ver.5.0(by 福井正康氏、福山平成大学)を用いました。

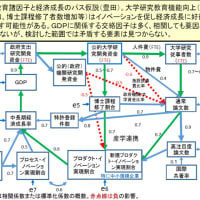

その結果が下のスライドですが、42国立大学附属病院の財務指標と臨床医学論文数との重回帰分析を行ったところ、「業務収益」と「減価償却費」の2つの財務指標と臨床医学論文数との間には、グラフにあるように、非常に良好な相関関係が得られ、臨床医学論文数の実に93%は、この2つの指標だけで説明が可能という結果でした。

ただし、「業務収益」には、病院の医業収益だけではなく、受託研究費や共同研究費、そして運営費交付金も含まれています。また、相関係数の符号から「業務収益」は、論文数にプラスに働いていますが、「減価償却費」はマイナスに働いていますね。

「減価償却費」は、病院の施設や設備への投資額を平準化した指標であり、このような投資が基本的に借金で賄われている国立大学病院においては、債務償還額ともほぼパラレルです。

つまり、運営費交付金や受託研究費・共同研究費、そして医業収益を含めた総業務収益が多くて、借金が少ない大学病院を有する大学ほど臨床医学論文数が多い、というふうに解釈されます。しかも、この二つの財務指標で論文数の93%まで説明ができてしまう。

僕が「論文数は金(かね)次第」と確信するに至ったことに、ご納得いただけましたでしょうか?

ただし、もう少し、このデータの解釈には注意が必要です。

大学病院の「業務収益」のうち、運営費交付金や受託・共同研究費をたくさん獲得することは研究活動にプラスに働くことが容易に想像され、それが多い大学ほど論文数が多いことには納得がいきます。ただし、「業務収益」の中には医業収益も含まれており、そうすると、お金をたくさん稼いだ附属病院を持っている大学ほど、臨床医学論文数が多い、ということにもなります。果たして、論文数を増やすためには、大学病院がお金を稼ぐべきなのでしょうか?むしろ、大学病院がお金を稼ごうとすれば、先生方の研究する時間が少なくなり、論文数は減るのではないでしょうか?

次の図は、ずっと以前にブログでお示しした図ですが、研究人材の多い大学病院ほど臨床医学論文数が多いこと、しかし、1人あたりの医業収益が多い大学病院ほど、1人あたりの論文数が少ないことを示しています。

実は「医業収益」が多い病院とはどういう病院かというと、基本的には規模が大きく医師の数も多い病院であり、したがって、研究人材も多い病院なのです。つまり「医業収益」という財務指標は、「規模」や「人材数」をよりよく反映する指標である可能性がある。

一方「減価償却費」は、施設・設備への投資額や債務償還費を反映しますが、この比率が大きい病院ほど、相対的に人への投資額が少なくなり、1人あたりの診療の負荷が大きく、その結果、研究時間が少なくなる可能性があると考えられます。

つまり、大学病院は、1人あたりの診療の負荷が大きくならないように効率よくお金を稼ぎ、稼いだお金を施設や設備に投資せずに、人へ投資すれば、論文数が増える、というふうに解釈されます。

もちろん、大学病院は施設・設備への投資も欠かすことはできず、その一部は研究機能にプラスに働きます。しかし、少なくとも過度な投資をした場合には、経営上も問題になるし、また、研究機能にもマイナスになるということだと思います。

研究力∝(研究者数、研究時間、狭義の研究費、研究者の能力)

というふうに考えますが、今回用いた「業務収益」と「減価償却費」は、この4つの要素のうちの「研究者数」、「研究時間」、「狭義の研究費」の3つを反映するものと考えられます。これらの3つはいずれもお金で確保することができます。

ということで、臨床医学論文数の9割以上は”お金”で決まる!!

さらに「研究者の能力」についても、シンガポールなどの国がしているように、お金をたくさん出せば、優秀な研究者を世界中から集めることができるかもしれません。

論文数は金(かね)次第!!

僕は、この法則(?)は、おそらくは臨床医学以外の分野にもあてはまることができるのではないかと推測しています。

ところで、来る10月19日(土)の13-17時に”Science Talks 「日本の研究力を考えるシンポジウム」”が東工大蔵前会館で開かれ、僕もプレゼンをします。まさに、研究費のことがテーマです。

財務省からは、以前に文科担当の主計官をしておられた神田眞人さん、文科省からは研究振興局長の菱山豊さんもプレゼンをされます。神田さんといえば、昨年の大学マネジメント誌の鼎談で、僕とかなりの激論を交わさせていただきましたね。こんどはどういうことになるやら。他にも、何人かの楽しみな論者が発表されますよ。熊本大学の谷口功学長さんにも、地方大学の立場から発表していただく予定です。下のサイトをぜひ訪問してみてください。

http://www.sciencetalks.org/ja

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます