「やっぱりそうなったか。娘がゴネるとは思っていたが、佐多が折れたな。

銀行は世間体を気にする。押しておして、押しまくってやれ。

娘を嫁にしたら、五平の勝ちだよ。無理難題をふっかけてやれ」

どこまでも底の知れぬ武蔵に、空恐ろしいものを感じる五平だった。

と同時に、やっぱりタケさんはすごいと、安堵感も感じる五平だった。

神社での式は古式に則ったもので、以下のように行われた。

1 参殿:親族の待つ神前に、新郎新婦がはっていくる。

2 修祓:斎主である神主が、修祓の儀式で参列者を祓い清める。

3 斎主一拝:神主が神さまに一礼し、これに出席者たちもならった。

4 祝詞奏上:神主が祝詞でもって、神さまにふたりの結婚を報告する。

5 三献の儀:三種類の杯で御神酒を飲み、ふたりの契りを結ぶ。

6 誓詞奉読:神前にて、二人で結婚を報告する。

7 玉串奉奠:玉串をお供えして、ふたりのつながりを固める。

8 巫女の舞、:たりの門出の祝福と両家の繁栄を祈っての舞い。

9 親族盃の儀:神主からふたりと両家への祝辞があり、参列者一同で神前に拝礼する。

10 退場:神主、新郎新婦、親族の順で退出する。

神社側から、一般的に取り入れられはじめた指輪交換の確認があったが〝わかを生涯の妻とする〟と、こころで決めた五平はそれを拒否した。

真理江の叔父の提案で、指輪の代わりに赤い紐をつかってはどうかと意見が出たが、こんどは真理江が拒否した。

五平への対抗心からではなく、父親に対する反抗心じみたものからでたものだった。

それがゆえに、仲人を立てることすら拒否した。

これには五平も意外な思いでとらえることになり、〝これが、女衒を生業にしていたとする罰なのか〟と、重く受けとめることになった。

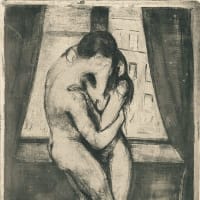

ひんやりとした空気の漂うなか、ふた組のふとんを横にして五平と真理江が対峙している。

本来なら初夜のこのとき、ふたりの思いは熱く燃えたぎっているはずだった。

あからさまな政略結婚であることについて、真理江に不満があることは五平も承知している。

いくら出戻り娘とはいえ、世間にたいして胸を張って「主人です」と公言できないだろうとは思っている。

まだ三十半ばなのに、四十を超えたとみられている五平だった。

「あんなお若い娘さんを娶られるとは、うらやましいかぎりですな」と、口々に取引先から祝いのことばとともにつけ足される。

世間一般では、十歳ほどの年の差やらでは当たり前のように誕生している。

しかし真理江の境遇を持ってすれば、より条件の良い相手が見つかるはずなのだ。

三友銀行という大銀行の日本橋支店長令嬢なのだ。

〝よりによっておれのような風采の上がらぬ男に、女衒のおれにとつぐことになるとは〟。

そんな思いが強い。せめてもこの後、真理江の夢をかなえてやりたいとは思っていた。

社長夫人、その地位を渇望していることは知っている。

しかし正直なところ五平にその気はない

。むしろ己ではなく、佐多を迎え入れた方が良いと考えていた。

そして行くゆくは武蔵のひと粒種である武士を社長に据えたいと、強く願っていた。

そしてそれが実現するように、なんとしても道筋をしっかりと作らねばと思った。