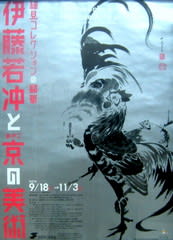

島根県県立美術館では『伊藤若冲と京の美術 細見コレクション』が9月18日~11月3日まで開催

展示品は94点、京都の優雅な文化が凝縮された珠玉の作品を楽しむ事が出来ます。

≪群鶏図≫〈部分)案内板で撮影 ≪糸瓜群虫≫ロビーで撮影

細見美術館

大阪の実業家、故細見良(初代古香庵)にはじまる細見家三代の蒐集をもとに平成10年京都の岡崎に開館

コレクションは、日本の美術工芸の分野が時代を網羅し、中でも平安、鎌倉時代の仏教神道美術、室町の水墨画

茶の湯釜、桃山の茶陶や七宝工芸などそして琳派や伊藤若冲など江戸時代の絵画に優品が多く内外屈指のコレクションと

知られているそうです。特に若冲の作品は画業初期から晩年までの作品があります。

伊藤若冲(1716年~1800年)

京都市錦小路の裕福な青物問屋の長男に生まれ、家業を継いでも絵画制作に没頭。

40歳で弟に家業を譲り、晴れて画業三昧の生活を送ります。

最初に狩野派の画法を学び次に中国古画を熱心に模写したようです。

その後身近な動植物を実際に観察して忠実に写生に取り組み、精密な筆使いと独創的な画風から

「奇想の画家」と呼ばれています。

代表作は「動植綵絵」どうしょくさいえ(宮内庁尚蔵館所蔵)です。

様々な動植物を鮮麗な色彩で緻密に描きつくした大作。約10年かけて完成しました。

興味を持った作品

都に遊ぶ【名所遊楽と祭礼の世界】

●祇園祭礼図屏風 六曲一又●

●四条河原図巻 一巻

●遊楽図高坏 一基

●薬玉図 土佐光孚 一幅

●やすらい祭・牛祭図屏風 浮田一

都の美意識Ⅰ【王朝のみやび】

●「貫之集」巻下 断簡〈石山切〉藤原定信 一幅(重要美術品)

●山王霊験記絵巻一巻 部分(重要文化財)

●撫子図屏風 六曲一

●忍草下絵和歌巻 断簡 本阿弥校閲(書) 俵屋宗達(下絵)一幅

●歌仙絵色紙「藤原仲文」 俵屋宗達 一幅

●伊勢物語かるた 伝 葛岡宣慶(書)一具のうち

●源氏物語図屏風「総角」 岩佐又兵衛 六曲一隻

●清少納言雪図 鈴木守一 一幅

●定家詠月次花鳥図 野崎真一 四枚

都の美意識Ⅱ【茶の湯の心】

●豊臣秀吉自筆書状(いわ宛)豊臣秀吉一幅

●利休消息 千利休 一幅

●芦屋霰地楓鹿図真形釜

●茶碗 志野茶碗 銘「弁慶」 ●瀬戸黒茶碗 銘「鳴門」 ●黒織部沓形茶碗

●信楽水差 銘「赤富士」

●銹絵馬図角皿 尾形乾山 一枚 ●七宝八角水差

若冲と都の絵師【華ひらく個性】

●平家納経(模本)田中親美

「化城喩品」けじょうゆぼん 「嘱累品」しょくるいぼん 各一巻

表紙絵・見返し絵 俵屋宗達(原画)

●四季草花図屏風 「伊年」印 六曲一双

●四季草花図 神坂雪佳

●児島湾真景図 池大雅 一幅

若冲の作品から

●花鳥図押絵貼屏風(六曲一又)

若冲の得意のとする鶏を中心に右隻は梅、牡丹、に蝶、立葵、沢瀉、

左隻は、翡翠(かわせみ)、菊に蜻蛉(かげろう)、鴛鴦(おしどり)、 鳥を描く。

勢いに富む濃墨の線描、薄墨の滲みを生かした面取りの連なりなどの様々な技法を試しています。

構図は端から二図ずつ向き合うように、モチーフも関連付けて構成されています。

●鼠の婚礼図

横長の画面の左隅に、婚礼の最中の鼠たち、そこへ画面の右下からもう酔いが回ったのか、盃を担ぎながら尾を引かれて到着する鼠

宴席から迎え出る者もいます。遅れてきた二匹を待ちかねる一同の気持ちを余白を空ける事で表現している可愛い作品です。

●群鶏図(一幅)

鶏の逞しい姿が切れの良い筆使いで颯爽に描かれ強く惹きつけられます。

●里芋図(一幅)

若冲作品の魅力のひとつ大胆な構図。野菜の様々な形、内に秘めた力強さなど知り抜いている若冲だからこそ

誇張した表現で筆を遊ばせる事が出来たようです。

●糸瓜群虫図(一幅)

糸瓜の周囲に11匹の虫たちが群れ遊ぶ様を描いており、生動感あふれる虫たちの描写は正確で緻密です。

糸瓜と虫たちが同化して見えますので11匹いるかどうか探して観るのも楽しいです。

後期展示品(10月14日~11月3日)伊藤若冲≪雪中雄鶏図≫江戸中期

後期展示品(10月14日~11月3日)伊藤若冲≪雪中雄鶏図≫江戸中期

◎伊藤若冲の作品に出合ったのは20年前に東京の三の丸尚蔵館で、群系図、向日葵雄鶏図、大鶏雌雄図、雪中錦鶏図

桃花小禽図、梅花皓月図、群魚図、蓮池遊漁図など鑑賞しました。

“若冲の鶏”と言われ、鮮やかな色彩に描写は精密で幻想的な作品だと思っていましたが、

今回の展示品の屏風やユーモアある作品、様々な優れた水墨画の表現を観ることができ満足しました。

◎細見美術館の名前は知っていても内容をあまり知りませんでしたが京の名所、祭礼、王朝のみやび、歴史

古典文学、茶の湯の心など随分知ることが出来ました。京都の美術館に行って見たくなりました。

今回は展示作品のうち知らない作者もいましたが企画展の入り口の側に 「作者略歴集」がありましたので

頂いて役立ちました。(無料)

三の丸尚蔵館について

皇室に代々受け継がれた絵画、書、工芸品など環境の整った施設で保存、管理、調査研究を行い、一般にも展示公開しています。(平成5年開館)

場所は皇居東御苑

大手門から入ると三の丸尚蔵館がすぐ近くにあります。静かな庭園があって周りを気にしなくて友人と楽しくお話が出来ます。

散策していると江戸城本丸跡も見ることが出来ます。帰りは反対側の門に出るのも良いです。

展覧会期中の休館日は毎週月曜日、金曜日

出入門の最寄りの駅

◆大手門 地下鉄各線の大手町駅(C13a出口) ◆JR東京駅(丸の内北口)

◆平川門 地下鉄東西線竹橋(1a出口)

◆北桔橋門 東西線竹橋(1a出口)

展示品は94点、京都の優雅な文化が凝縮された珠玉の作品を楽しむ事が出来ます。

≪群鶏図≫〈部分)案内板で撮影 ≪糸瓜群虫≫ロビーで撮影

細見美術館

大阪の実業家、故細見良(初代古香庵)にはじまる細見家三代の蒐集をもとに平成10年京都の岡崎に開館

コレクションは、日本の美術工芸の分野が時代を網羅し、中でも平安、鎌倉時代の仏教神道美術、室町の水墨画

茶の湯釜、桃山の茶陶や七宝工芸などそして琳派や伊藤若冲など江戸時代の絵画に優品が多く内外屈指のコレクションと

知られているそうです。特に若冲の作品は画業初期から晩年までの作品があります。

伊藤若冲(1716年~1800年)

京都市錦小路の裕福な青物問屋の長男に生まれ、家業を継いでも絵画制作に没頭。

40歳で弟に家業を譲り、晴れて画業三昧の生活を送ります。

最初に狩野派の画法を学び次に中国古画を熱心に模写したようです。

その後身近な動植物を実際に観察して忠実に写生に取り組み、精密な筆使いと独創的な画風から

「奇想の画家」と呼ばれています。

代表作は「動植綵絵」どうしょくさいえ(宮内庁尚蔵館所蔵)です。

様々な動植物を鮮麗な色彩で緻密に描きつくした大作。約10年かけて完成しました。

興味を持った作品

都に遊ぶ【名所遊楽と祭礼の世界】

●祇園祭礼図屏風 六曲一又●

●四条河原図巻 一巻

●遊楽図高坏 一基

●薬玉図 土佐光孚 一幅

●やすらい祭・牛祭図屏風 浮田一

都の美意識Ⅰ【王朝のみやび】

●「貫之集」巻下 断簡〈石山切〉藤原定信 一幅(重要美術品)

●山王霊験記絵巻一巻 部分(重要文化財)

●撫子図屏風 六曲一

●忍草下絵和歌巻 断簡 本阿弥校閲(書) 俵屋宗達(下絵)一幅

●歌仙絵色紙「藤原仲文」 俵屋宗達 一幅

●伊勢物語かるた 伝 葛岡宣慶(書)一具のうち

●源氏物語図屏風「総角」 岩佐又兵衛 六曲一隻

●清少納言雪図 鈴木守一 一幅

●定家詠月次花鳥図 野崎真一 四枚

都の美意識Ⅱ【茶の湯の心】

●豊臣秀吉自筆書状(いわ宛)豊臣秀吉一幅

●利休消息 千利休 一幅

●芦屋霰地楓鹿図真形釜

●茶碗 志野茶碗 銘「弁慶」 ●瀬戸黒茶碗 銘「鳴門」 ●黒織部沓形茶碗

●信楽水差 銘「赤富士」

●銹絵馬図角皿 尾形乾山 一枚 ●七宝八角水差

若冲と都の絵師【華ひらく個性】

●平家納経(模本)田中親美

「化城喩品」けじょうゆぼん 「嘱累品」しょくるいぼん 各一巻

表紙絵・見返し絵 俵屋宗達(原画)

●四季草花図屏風 「伊年」印 六曲一双

●四季草花図 神坂雪佳

●児島湾真景図 池大雅 一幅

若冲の作品から

●花鳥図押絵貼屏風(六曲一又)

若冲の得意のとする鶏を中心に右隻は梅、牡丹、に蝶、立葵、沢瀉、

左隻は、翡翠(かわせみ)、菊に蜻蛉(かげろう)、鴛鴦(おしどり)、 鳥を描く。

勢いに富む濃墨の線描、薄墨の滲みを生かした面取りの連なりなどの様々な技法を試しています。

構図は端から二図ずつ向き合うように、モチーフも関連付けて構成されています。

●鼠の婚礼図

横長の画面の左隅に、婚礼の最中の鼠たち、そこへ画面の右下からもう酔いが回ったのか、盃を担ぎながら尾を引かれて到着する鼠

宴席から迎え出る者もいます。遅れてきた二匹を待ちかねる一同の気持ちを余白を空ける事で表現している可愛い作品です。

●群鶏図(一幅)

鶏の逞しい姿が切れの良い筆使いで颯爽に描かれ強く惹きつけられます。

●里芋図(一幅)

若冲作品の魅力のひとつ大胆な構図。野菜の様々な形、内に秘めた力強さなど知り抜いている若冲だからこそ

誇張した表現で筆を遊ばせる事が出来たようです。

●糸瓜群虫図(一幅)

糸瓜の周囲に11匹の虫たちが群れ遊ぶ様を描いており、生動感あふれる虫たちの描写は正確で緻密です。

糸瓜と虫たちが同化して見えますので11匹いるかどうか探して観るのも楽しいです。

後期展示品(10月14日~11月3日)伊藤若冲≪雪中雄鶏図≫江戸中期

後期展示品(10月14日~11月3日)伊藤若冲≪雪中雄鶏図≫江戸中期 ◎伊藤若冲の作品に出合ったのは20年前に東京の三の丸尚蔵館で、群系図、向日葵雄鶏図、大鶏雌雄図、雪中錦鶏図

桃花小禽図、梅花皓月図、群魚図、蓮池遊漁図など鑑賞しました。

“若冲の鶏”と言われ、鮮やかな色彩に描写は精密で幻想的な作品だと思っていましたが、

今回の展示品の屏風やユーモアある作品、様々な優れた水墨画の表現を観ることができ満足しました。

◎細見美術館の名前は知っていても内容をあまり知りませんでしたが京の名所、祭礼、王朝のみやび、歴史

古典文学、茶の湯の心など随分知ることが出来ました。京都の美術館に行って見たくなりました。

今回は展示作品のうち知らない作者もいましたが企画展の入り口の側に 「作者略歴集」がありましたので

頂いて役立ちました。(無料)

三の丸尚蔵館について

皇室に代々受け継がれた絵画、書、工芸品など環境の整った施設で保存、管理、調査研究を行い、一般にも展示公開しています。(平成5年開館)

場所は皇居東御苑

大手門から入ると三の丸尚蔵館がすぐ近くにあります。静かな庭園があって周りを気にしなくて友人と楽しくお話が出来ます。

散策していると江戸城本丸跡も見ることが出来ます。帰りは反対側の門に出るのも良いです。

展覧会期中の休館日は毎週月曜日、金曜日

出入門の最寄りの駅

◆大手門 地下鉄各線の大手町駅(C13a出口) ◆JR東京駅(丸の内北口)

◆平川門 地下鉄東西線竹橋(1a出口)

◆北桔橋門 東西線竹橋(1a出口)