横浜市港南区の南域に「笹下」という街がある。ここに、幻の城といわれる篠笥城(ささげじょう・のちに笹下城)があった。戦国の世、天文年間のことで、複雑な谷戸を利用して、小田原北条氏に仕えた間宮信元によって築かれた。

調査が十分に行われる前に大企業の社員住宅をはじめとする宅地開発の波にのまれ、詳細が不明のまま表から消えてしまったため「幻の笹下城」と呼ばれている。

資料が少ない中、現地を歩いた諸兄の資料と、港南区が著した「ふるさと港南」をもとに笹下城の跡を歩く。

出発は、JR京浜東北・磯子線「洋光台」駅からである。

●左右手川・笹下川

先ずは笹下川に向かう。

途中で、暗渠が解放された「左右手川(そうでがわ)」に出会う。

笹下城は、南に左右手川、東に笹下川、北西には日野川を天然の外堀として利用し、西側に険しい山という地形を利用し、谷戸の高台に築かれている。

左右手川が笹下川に合流する地点は「出丸」と呼ばれていて、円形状の城のせり出し部分ではないかといわれる。堅い守りの一端である。

左右手川が笹下川に合流(左) 笹下川は円形にカーブして流れる(右)

●かなざわ道・森道

笹下川を「天谷(てんや)橋」で渡ると、「かなざわ道」にぶつかる。

「かなざわ道」は、東海道五十三次の程ヶ谷宿(現保土ヶ谷)の金沢横町から、金沢の六浦陣屋(現金沢八景駅)へ到る道の名称である。 金沢からその先は朝比奈切通しを経て鎌倉へ通じるため、「金沢鎌倉道」とも呼ばれる。平安時代からおおよその道はあったようだが、今のルートは鎌倉時代からのようである。

かなざわ道を少々保土ヶ谷方向に歩くと、「森道」への岐路がある。

森道は城の周辺の自然の形成を巧みに利用した館のひとつである森陣屋(磯子区森3-17付近)に通じる道である。森道は、江戸時代に入ると海に通じる道として重要な道となっている。

かなざわ道を変形十字路の中央道に入りを緩やかに上がってゆくと狭い森道が続いて行く

間宮氏の館はこのほか、杉田陣屋(磯子区杉田町)、氷取沢陣屋(磯子区氷取沢町)、中里陣屋(磯子区上中里町)があったが、現在その遺跡はない。

●元笹下橋(総門)

「かなざわ道」を少々戻り笹下川に架かる元笹下橋に向かう。

ここには、城の大手で「総門」があったようだ。

●内屋敷

笹下川を渡ると、笹下・釜利谷道路の「洋光台入口」交差点となる。右手に間宮氏の子孫が住んでいて、「内屋敷」があった場所という。当時ならば、城の総門を入ると内屋敷が構えているという配置であろう。

道路の右手だけではなく反対側も子孫の姓を冠したビルが建ているので、この辺り広い範囲が「内屋敷」となっていたように思える。

この地は、谷戸入口となっていて、三方上り坂である。

間宮氏は、代々近江国蒲生郡篠筍(ささげ)郷の守護として勢力を持った一族で、近江国宇多源氏佐々木氏の末裔と伝えられる。その後、伊豆国田方郡間宮村へ下り間宮氏を称し、鎌倉期に関東へ移住する。

●若宮御霊神社(曲輪跡)

この神社は、天文年間(1530~55年)頃、間宮信元によって創建、その後1908(明治41)年、神社統合令によって「若宮八幡」と「御霊権現社」を合祀したという。

ここは総門付近ということで、曲輪(くるわ=郭・丸)があったとされる。曲輪は最前線の塀、物見や攻撃を与える櫓が建てられている。

●下屋敷(笹下御下公園)

谷戸を上がっていく。

「洋光台入口」交差点から北北西に直線で500mほどにある「笹下御下公園」辺りに「下屋敷」があったとされる。それと、「御下(おおしも)」とは本丸下との意味合いもあるかもしれぬ。

下屋敷の位置は、別の説もあって、「天照大神宮」の資料では、という日下橋南側付近にありという書かれているので、打越南辺りと思われる。

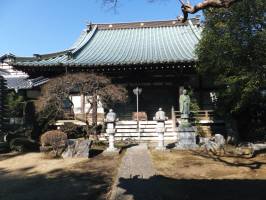

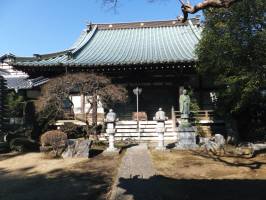

●梅花山成就院

開基の法師が親鸞聖人の影響により法相宗より浄土真宗に改宗し、昨年が丁度800年となる。

山門は四つ足門で間宮氏の笹下中里陣屋を廃止した時、当院に移築したという。

代々住職の墓所後ろは土塁らしく高くなった地形が残っている

●空堀

成就院山門脇の「笹下城の空堀跡」という解説が書かれた石板前の道は防衛用の空堀跡とされる。笹下城関連の説明はこの石板だけのようだ。

●笹下城本丸

笹下城は、成就院背後の台地上に「本丸」を置いていたと考えられている。

「笹下」という地名は、「佐々木」をのちに「佐々気」と書き、さらに「佐々下=笹下」としたのだという。そこで、この城は、「篠筍城」や「佐々木城」とも称されている。新編武蔵国風土記稿には「佐々木城」と記されている。

笹下城は、房総里見家の防衛の任であったが、それ以外にも北条氏の姫君が嫁いだ「蒔田城」の北条一門・吉良氏の領地を守ることや「玉縄城」とのつなぎも担っていた。

時代は下って、豊臣秀吉の天下統一を目指す「小田原の戦い」では、当主・康俊が山中城で壮烈な討死を遂げた。そして北条氏は滅ぼされ、笹下城も廃城となった。

間宮一族は家康の家臣の仲介で、旗本などの家臣に登用されている。中でも、当主・康俊の娘、おひさは家康の側室になっている。それは、家康入府後のことであった。

この登用については、間宮一族が箱根の山中城を守った戦いぶりがあまりにも見事であったため、多くの者を家臣に取り立てたという説もあるが、当主・康俊の弟綱信は家康と織田信長時代につながりがあり、これが主因だと考える。

その時の逸話として、家康の仲介で信長に使者として赴いたことがあり、はからいで安土城や京都をも見学している。それに倣って小田原城を石垣積みに改築したり、家の屋根を京都同様板葺に統一してもいる。(京都の屋根は秀吉の代に瓦屋根に統一している。)

手前から左手の空き地は、かつて某大企業の社員住宅が15棟建っていたというが、現在は更地となり、新たな街並みが生まれようとしている。

団地には、「武者走り」や「犬走り」などの小路が残っていたといわれるが、サラ地になった現在、残っているのだろうか、工事用の囲いが巡らされていて不明である。

地図は港南区の歴史の散歩道から引用したのだが、この地図には本丸跡、武者走り跡、空堀が記載されている

●東福寺(杉本山三月院)

成就院と同じく、浄土真宗の寺である。笹下城とは関連がないが、親鸞が逗留をしたというので参拝した。

宗祖である親鸞が後鳥羽上皇の怒りに触れ、越後国(現、新潟県上越市)に流刑されるが、5年後に赦免される。その後東国布教で関東一円を巡ったが、その折3か月間この寺に逗留したという。

新編武蔵国風土記稿では、『当村の小名で杉本と言う場所に、北見掃部という者がいた。当時の檀家で、法名を「春光院東福寿元居士」と号した。この人は当寺を中興した人で、彼の法名、居所をとって、寺名や山号を改めたとある。院号を「三月」としたのは、親鸞が当寺に3か月逗留し、その化導(かどう=衆生を善に導くこと)があって霊場となったことで号した。寺宝は親鸞の自作である木像が1躯、親鸞72歳の時の像。』と記されている。

境内には、40代行脚姿の親鸞像や1663(寛文3)年作三猿庚申塔も

●北見掃部屋敷跡(笹下中央公園)

「笹下杉本遺跡」で、その昔は北見掃部屋敷跡に間宮氏の砦とその犬走りと高さ15m以上の切岸が有ったとか、市教育委員会は、本丸(笹下城址)がここにあったのではと想定している。道路建設の折に発掘調査をしているが、その遺構は発見されていない。反対に、区の解説では本丸があったのは、成就院背後の台地と地図上にしっかりと書かれている。それで、本丸はないとしても、高台なので砦のようなものが存在していたと想像できる。

ここは、本丸跡から北に直線で500mのところ。

道路や住宅を見降ろす高台となっており砦があっても不思議ではない

●天照大神宮(松本城)

創建は不詳ながらも、天正年代(1573~92)とされる、笹下郷の総社。また、松本城がこの地にあった。

松本城は笹下城主間宮氏が本城防衛の為に築いた周辺城砦群のひとつである。笹下川と日野川に挟まれた高台にあり、周囲を威圧できる絶好の陣場である。新編武蔵国風土記稿によると、『16世紀中頃、間宮豊前守がこの辺に城をつくり、役所を設けて税を取り集めた。』と言う。

天照大神宮へはここまで坂を上がり尚且つこの石段を上がる高台にあって防衛にはもってこいの位置だ

境内には、ビールの空き缶で作ったぼんぼり状の工作物が飾られていた。名前はないそうだが、カラスを追い払う目的で飾ったのだが、神社に飾って役員さんに怒られるかなと思ったら奨励されて今や無数の飾りとなっている。

神社周囲の地は全て市街化しており、境内にも周囲にも遺構はない。しかし現在でも独立丘であり、物見に最適である。

ここは、砦があったと思われる北見掃部屋敷跡から、北北西に直線で500m。

松本城から北見掃部屋敷跡方面(左)と本丸方面を望む

●松本山法身院正覚寺

間宮氏に関連する寺と思い参拝した。山門前の階段は66級。階段の段数の単位は「級」と云うようだ。

寺の縁起によると、

『 伝えによるとこの寺は、笹下城の出城松本城の跡地であり、間宮氏権現堂の戦いで死傷者を多数出して、権現堂を焼失し、その供養に浄土宗第七祖聖冏の門下覚冏が建てた寺という。この地は相模と武蔵の国境にあたるのである。

往古、総門に近く、巨大な松の老樹があって、ちょうど村の中央に位置していたので、村人の集合は、老松樹の上から法螺貝を吹いて松の根方に集まり、寄り合いを開いたので、「松本」の地名が生まれ、山号にしたと古老の伝承があるが、新編武蔵風土記稿の「松本村」の項にも『正覚寺の傍に老樹一株たてり、是村名の起る所にして其木を松本の松と呼べり。』とある。

江戸時代、間宮氏一族の子孫は中里・杉田・氷取沢に陣屋を構えてそれぞれ繁栄した。

また、常陸国筑波郡に移住した間宮氏からは、間宮海峡を発見した林蔵や樹郡菅生村に住んだ杉田間宮氏の後裔からは、オランダ医学を初めて我が国に移入し、「解体新書」を著した杉田玄白を輩出している。

江戸時代後期には、新編武蔵風土記稿の編纂に参考とした、北条氏の歴史を著した「小田原編年録」という書物を残した間宮士信(ことのぶ)もいる。

笹下城への歴史散策は、2か月前に横浜市のある歴史資料館主催で訪れている。この時は、京急「上大岡」駅をスタートして、笹下城を目指して南下するコースをとった。

その際の史跡も一緒に書き記す。

●武者ヶ谷橋

大岡川に架かる橋であるが武者ヶ谷(むしゃがいと)は、現在の笹下1丁目周辺。

丘陵地帯に武者の屋敷が点在していたのか。それを裏付けるように、永禄年間(1560年代)から続く家がある。

●東樹院

新編武蔵国風土記稿によると、創建は1127(大治2)年であるが、弘治年間(1555・56年)に衰退するが、笹下城主間宮豊前守が中興する。

東樹院は「タヌキ寺」として名高く、伝承によれば、寛永年間(1624~44年)、この寺に一夜の宿を借りた女が、お礼に2枚の画を描き、茶釜と共に寺へ寄進した。ある晩、松本の薬師堂の近くでタヌキが犬にかみ殺されていた。そばに、その女の着物が食いちぎられていたという。タヌキの残した2枚の画は焼失したが、寺宝としての茶釜のみが今もあるという。この話を伝えるタヌキと女の陶製の像がある。

●鰻の井戸

鎌倉時代の武将、北条実時が、1276(建治2)年に重い病にかかり、回復しないので、信仰している紀伊の国(和歌山県)の那智山の如意輪観音に、家来に命じて願をかけた。

願が明ける日に、実時の夢の中に観音様が現われ、良い薬としてこの井戸の水を薦めた。その井戸には「うなぎ」がいるとも告げた。

実時に命ぜられた家来は井戸を探したが見当たらず困っていると、年老いた村人が現われ、井戸のある場所を教えてくれた。

古井戸は確かにあり、頭に斑点のあるうなぎが泳いでいた。急いで水を汲み、老人に礼を言おうとすると、その姿は、煙のように消えていた。

その後、不思議な古井戸は、「鰻の井戸」と呼ばれ、病いに悩む人たちを助けたが、実時の死後、いつの間にか、うなぎの姿は消えてしまったと伝えられている。

調査が十分に行われる前に大企業の社員住宅をはじめとする宅地開発の波にのまれ、詳細が不明のまま表から消えてしまったため「幻の笹下城」と呼ばれている。

資料が少ない中、現地を歩いた諸兄の資料と、港南区が著した「ふるさと港南」をもとに笹下城の跡を歩く。

出発は、JR京浜東北・磯子線「洋光台」駅からである。

●左右手川・笹下川

先ずは笹下川に向かう。

途中で、暗渠が解放された「左右手川(そうでがわ)」に出会う。

笹下城は、南に左右手川、東に笹下川、北西には日野川を天然の外堀として利用し、西側に険しい山という地形を利用し、谷戸の高台に築かれている。

左右手川が笹下川に合流する地点は「出丸」と呼ばれていて、円形状の城のせり出し部分ではないかといわれる。堅い守りの一端である。

左右手川が笹下川に合流(左) 笹下川は円形にカーブして流れる(右)

●かなざわ道・森道

笹下川を「天谷(てんや)橋」で渡ると、「かなざわ道」にぶつかる。

「かなざわ道」は、東海道五十三次の程ヶ谷宿(現保土ヶ谷)の金沢横町から、金沢の六浦陣屋(現金沢八景駅)へ到る道の名称である。 金沢からその先は朝比奈切通しを経て鎌倉へ通じるため、「金沢鎌倉道」とも呼ばれる。平安時代からおおよその道はあったようだが、今のルートは鎌倉時代からのようである。

かなざわ道を少々保土ヶ谷方向に歩くと、「森道」への岐路がある。

森道は城の周辺の自然の形成を巧みに利用した館のひとつである森陣屋(磯子区森3-17付近)に通じる道である。森道は、江戸時代に入ると海に通じる道として重要な道となっている。

かなざわ道を変形十字路の中央道に入りを緩やかに上がってゆくと狭い森道が続いて行く

間宮氏の館はこのほか、杉田陣屋(磯子区杉田町)、氷取沢陣屋(磯子区氷取沢町)、中里陣屋(磯子区上中里町)があったが、現在その遺跡はない。

●元笹下橋(総門)

「かなざわ道」を少々戻り笹下川に架かる元笹下橋に向かう。

ここには、城の大手で「総門」があったようだ。

●内屋敷

笹下川を渡ると、笹下・釜利谷道路の「洋光台入口」交差点となる。右手に間宮氏の子孫が住んでいて、「内屋敷」があった場所という。当時ならば、城の総門を入ると内屋敷が構えているという配置であろう。

道路の右手だけではなく反対側も子孫の姓を冠したビルが建ているので、この辺り広い範囲が「内屋敷」となっていたように思える。

この地は、谷戸入口となっていて、三方上り坂である。

間宮氏は、代々近江国蒲生郡篠筍(ささげ)郷の守護として勢力を持った一族で、近江国宇多源氏佐々木氏の末裔と伝えられる。その後、伊豆国田方郡間宮村へ下り間宮氏を称し、鎌倉期に関東へ移住する。

●若宮御霊神社(曲輪跡)

この神社は、天文年間(1530~55年)頃、間宮信元によって創建、その後1908(明治41)年、神社統合令によって「若宮八幡」と「御霊権現社」を合祀したという。

ここは総門付近ということで、曲輪(くるわ=郭・丸)があったとされる。曲輪は最前線の塀、物見や攻撃を与える櫓が建てられている。

●下屋敷(笹下御下公園)

谷戸を上がっていく。

「洋光台入口」交差点から北北西に直線で500mほどにある「笹下御下公園」辺りに「下屋敷」があったとされる。それと、「御下(おおしも)」とは本丸下との意味合いもあるかもしれぬ。

下屋敷の位置は、別の説もあって、「天照大神宮」の資料では、という日下橋南側付近にありという書かれているので、打越南辺りと思われる。

●梅花山成就院

開基の法師が親鸞聖人の影響により法相宗より浄土真宗に改宗し、昨年が丁度800年となる。

山門は四つ足門で間宮氏の笹下中里陣屋を廃止した時、当院に移築したという。

代々住職の墓所後ろは土塁らしく高くなった地形が残っている

●空堀

成就院山門脇の「笹下城の空堀跡」という解説が書かれた石板前の道は防衛用の空堀跡とされる。笹下城関連の説明はこの石板だけのようだ。

●笹下城本丸

笹下城は、成就院背後の台地上に「本丸」を置いていたと考えられている。

「笹下」という地名は、「佐々木」をのちに「佐々気」と書き、さらに「佐々下=笹下」としたのだという。そこで、この城は、「篠筍城」や「佐々木城」とも称されている。新編武蔵国風土記稿には「佐々木城」と記されている。

笹下城は、房総里見家の防衛の任であったが、それ以外にも北条氏の姫君が嫁いだ「蒔田城」の北条一門・吉良氏の領地を守ることや「玉縄城」とのつなぎも担っていた。

時代は下って、豊臣秀吉の天下統一を目指す「小田原の戦い」では、当主・康俊が山中城で壮烈な討死を遂げた。そして北条氏は滅ぼされ、笹下城も廃城となった。

間宮一族は家康の家臣の仲介で、旗本などの家臣に登用されている。中でも、当主・康俊の娘、おひさは家康の側室になっている。それは、家康入府後のことであった。

この登用については、間宮一族が箱根の山中城を守った戦いぶりがあまりにも見事であったため、多くの者を家臣に取り立てたという説もあるが、当主・康俊の弟綱信は家康と織田信長時代につながりがあり、これが主因だと考える。

その時の逸話として、家康の仲介で信長に使者として赴いたことがあり、はからいで安土城や京都をも見学している。それに倣って小田原城を石垣積みに改築したり、家の屋根を京都同様板葺に統一してもいる。(京都の屋根は秀吉の代に瓦屋根に統一している。)

手前から左手の空き地は、かつて某大企業の社員住宅が15棟建っていたというが、現在は更地となり、新たな街並みが生まれようとしている。

団地には、「武者走り」や「犬走り」などの小路が残っていたといわれるが、サラ地になった現在、残っているのだろうか、工事用の囲いが巡らされていて不明である。

地図は港南区の歴史の散歩道から引用したのだが、この地図には本丸跡、武者走り跡、空堀が記載されている

●東福寺(杉本山三月院)

成就院と同じく、浄土真宗の寺である。笹下城とは関連がないが、親鸞が逗留をしたというので参拝した。

宗祖である親鸞が後鳥羽上皇の怒りに触れ、越後国(現、新潟県上越市)に流刑されるが、5年後に赦免される。その後東国布教で関東一円を巡ったが、その折3か月間この寺に逗留したという。

新編武蔵国風土記稿では、『当村の小名で杉本と言う場所に、北見掃部という者がいた。当時の檀家で、法名を「春光院東福寿元居士」と号した。この人は当寺を中興した人で、彼の法名、居所をとって、寺名や山号を改めたとある。院号を「三月」としたのは、親鸞が当寺に3か月逗留し、その化導(かどう=衆生を善に導くこと)があって霊場となったことで号した。寺宝は親鸞の自作である木像が1躯、親鸞72歳の時の像。』と記されている。

境内には、40代行脚姿の親鸞像や1663(寛文3)年作三猿庚申塔も

●北見掃部屋敷跡(笹下中央公園)

「笹下杉本遺跡」で、その昔は北見掃部屋敷跡に間宮氏の砦とその犬走りと高さ15m以上の切岸が有ったとか、市教育委員会は、本丸(笹下城址)がここにあったのではと想定している。道路建設の折に発掘調査をしているが、その遺構は発見されていない。反対に、区の解説では本丸があったのは、成就院背後の台地と地図上にしっかりと書かれている。それで、本丸はないとしても、高台なので砦のようなものが存在していたと想像できる。

ここは、本丸跡から北に直線で500mのところ。

道路や住宅を見降ろす高台となっており砦があっても不思議ではない

●天照大神宮(松本城)

創建は不詳ながらも、天正年代(1573~92)とされる、笹下郷の総社。また、松本城がこの地にあった。

松本城は笹下城主間宮氏が本城防衛の為に築いた周辺城砦群のひとつである。笹下川と日野川に挟まれた高台にあり、周囲を威圧できる絶好の陣場である。新編武蔵国風土記稿によると、『16世紀中頃、間宮豊前守がこの辺に城をつくり、役所を設けて税を取り集めた。』と言う。

天照大神宮へはここまで坂を上がり尚且つこの石段を上がる高台にあって防衛にはもってこいの位置だ

境内には、ビールの空き缶で作ったぼんぼり状の工作物が飾られていた。名前はないそうだが、カラスを追い払う目的で飾ったのだが、神社に飾って役員さんに怒られるかなと思ったら奨励されて今や無数の飾りとなっている。

神社周囲の地は全て市街化しており、境内にも周囲にも遺構はない。しかし現在でも独立丘であり、物見に最適である。

ここは、砦があったと思われる北見掃部屋敷跡から、北北西に直線で500m。

松本城から北見掃部屋敷跡方面(左)と本丸方面を望む

●松本山法身院正覚寺

間宮氏に関連する寺と思い参拝した。山門前の階段は66級。階段の段数の単位は「級」と云うようだ。

寺の縁起によると、

『 伝えによるとこの寺は、笹下城の出城松本城の跡地であり、間宮氏権現堂の戦いで死傷者を多数出して、権現堂を焼失し、その供養に浄土宗第七祖聖冏の門下覚冏が建てた寺という。この地は相模と武蔵の国境にあたるのである。

往古、総門に近く、巨大な松の老樹があって、ちょうど村の中央に位置していたので、村人の集合は、老松樹の上から法螺貝を吹いて松の根方に集まり、寄り合いを開いたので、「松本」の地名が生まれ、山号にしたと古老の伝承があるが、新編武蔵風土記稿の「松本村」の項にも『正覚寺の傍に老樹一株たてり、是村名の起る所にして其木を松本の松と呼べり。』とある。

江戸時代、間宮氏一族の子孫は中里・杉田・氷取沢に陣屋を構えてそれぞれ繁栄した。

また、常陸国筑波郡に移住した間宮氏からは、間宮海峡を発見した林蔵や樹郡菅生村に住んだ杉田間宮氏の後裔からは、オランダ医学を初めて我が国に移入し、「解体新書」を著した杉田玄白を輩出している。

江戸時代後期には、新編武蔵風土記稿の編纂に参考とした、北条氏の歴史を著した「小田原編年録」という書物を残した間宮士信(ことのぶ)もいる。

笹下城への歴史散策は、2か月前に横浜市のある歴史資料館主催で訪れている。この時は、京急「上大岡」駅をスタートして、笹下城を目指して南下するコースをとった。

その際の史跡も一緒に書き記す。

●武者ヶ谷橋

大岡川に架かる橋であるが武者ヶ谷(むしゃがいと)は、現在の笹下1丁目周辺。

丘陵地帯に武者の屋敷が点在していたのか。それを裏付けるように、永禄年間(1560年代)から続く家がある。

●東樹院

新編武蔵国風土記稿によると、創建は1127(大治2)年であるが、弘治年間(1555・56年)に衰退するが、笹下城主間宮豊前守が中興する。

東樹院は「タヌキ寺」として名高く、伝承によれば、寛永年間(1624~44年)、この寺に一夜の宿を借りた女が、お礼に2枚の画を描き、茶釜と共に寺へ寄進した。ある晩、松本の薬師堂の近くでタヌキが犬にかみ殺されていた。そばに、その女の着物が食いちぎられていたという。タヌキの残した2枚の画は焼失したが、寺宝としての茶釜のみが今もあるという。この話を伝えるタヌキと女の陶製の像がある。

●鰻の井戸

鎌倉時代の武将、北条実時が、1276(建治2)年に重い病にかかり、回復しないので、信仰している紀伊の国(和歌山県)の那智山の如意輪観音に、家来に命じて願をかけた。

願が明ける日に、実時の夢の中に観音様が現われ、良い薬としてこの井戸の水を薦めた。その井戸には「うなぎ」がいるとも告げた。

実時に命ぜられた家来は井戸を探したが見当たらず困っていると、年老いた村人が現われ、井戸のある場所を教えてくれた。

古井戸は確かにあり、頭に斑点のあるうなぎが泳いでいた。急いで水を汲み、老人に礼を言おうとすると、その姿は、煙のように消えていた。

その後、不思議な古井戸は、「鰻の井戸」と呼ばれ、病いに悩む人たちを助けたが、実時の死後、いつの間にか、うなぎの姿は消えてしまったと伝えられている。