日本橋七福神

新しい年のはじめての掲載は、昨年は鎌倉七福神巡りだったので、今年も七福神巡りを取り上げた。

それもお江戸日本橋の七福神巡りである。

日本橋にある七福神は、全国でも珍しい神社のみで構成されており、その八社(弁才天2社、恵比須2社)を巡拝して御利益にあやかる。

①小網神社【福禄寿・弁財天】

①小網神社【福禄寿・弁財天】

ご利益=強運厄除・財運向上・病気平癒

健康長寿

稲荷大神を主祭とし、強運厄除の総本社として知られる小網神社は、1466(文正元)年から鎮座する古社である。最初、小網山稲荷院万福寺を別当寺とした稲荷社であったが、その後昭和初期まで小網稲荷神社と称し、稲荷堀稲荷とも呼ばれた。

太田道灌の崇敬篤く、社地を奉じ、社殿を造営し、社名も道灌が付けたとされ、町の名「小網町」も神社に因み付けられた。

明治に入り、神仏分離令により万福寺と分離、明治6年に村社に指定された。

5月の大祭では東部有数の神社大御輿で賑わい(5年ごと)、11月にある“どぶろく祭”は奇祭として有名。

祭りでは、神徳に因み強運厄除守・下町のみみずく・茅の輪守が授与される。

下町のみみずくは、秋の七草の一つ、すすきの穂を素材に霊鳥みみずくの形で、どぶろく祭と正月初詣に授与される。

日本橋七福神の事務局。

また、小網神社は、東京都中央区・台東区の8つの神社に祀られている下町八福神の1社にもなっている。

②水天宮【弁財天】

②水天宮【弁財天】

ご利益= 技芸上達・福徳自在

社殿工事のため現在は明治座そばに仮宮が設けらっれて遷されている。

安産・子宝の宮として有名な水天宮。

1185(寿永4)年、壇ノ浦の合戦で、入水した安徳天皇や二位の尼に仕えていた女官の按察使局(あぜちのつぼね)は、二位の尼に「生き延びて我等の霊を慰めよ。」との命を受けた。

局は千歳川(現、筑後川)のほとりの鷺野ヶ原に逃れて小さな祠を建て、建久年間(1190~99)に安徳天皇とその一族の霊を慰める日々を送った。当初は尼御前神社と呼ばれたのが、今の水天宮の起源と伝えられる。

その後、筑後久留米藩の第二代藩主・有馬忠頼が寄進し、現在の福岡県久留米市瀬下町の広大な敷地に豪壮な社殿が造られた。

参勤交代で水天宮に参詣できないため、第九代藩主・頼徳が、1818(文政元)年に久留米から分霊して、三田の久留米藩江戸上屋敷に祀ったことが東京水天宮の由緒とされる。

はじめは屋敷内社であり庶民は参詣できなかったが信仰が高まり、塀越しにさい銭を投げ込むなどあって、五の日に限り参詣が許された。

屋敷内社として、火風の神、鎮火の神、雨の神。また、芸能・弁論・貨殖(かしょく・財産を増やすこと)への霊験があらたかな神で、当時から多くの人に親しまれてきた日本橋七福神を代表する神社である

第九代藩主・頼徳も願掛けして、能楽のライバル加賀藩の前田氏に勝利した逸話が残っている。

人々は、有馬家と水天宮を洒落て、「情けありまの水天宮」と「恐れ入りやの鬼子母神」と囃したという。

運慶作と伝えられる弁財天は「中央辦財天」と呼ばれ、手に琵琶を持たず剣や矢を持つ勇ましい姿である。これは人の弱い心を正しく導く慈悲の姿といわれている。

1871(明治4)年、久留米藩の移転と共に赤坂に遷ったが、翌年現在の日本橋蛎殻町に遷った。

七福神の一つ弁財天は水天宮境内にある5つの末社の一つ中央弁財天に祀られている。

工事中の日本橋蛎殻町2丁目にある水天宮

③茶ノ木神社【布袋尊】

③茶ノ木神社【布袋尊】

ご利益=未来予知・金運の神

水天宮にほど近い住宅街にある茶ノ木神社は、かつて神社を囲む茶の木の緑が見事だったことから、“お茶の木様”という名で親しまれていた。

もと、江戸時代この地はおよそ3,000坪に及ぶ下総佐倉18万石の藩主大老堀田家の中屋敷があった場所で、その

屋敷神として布袋神が祀られていた。笑顔が優しい布袋様は、福徳円満と防災の神様として知られていた。また、この屋敷内はもとより、町方にも火災が無かったことから、火伏せの神としても信仰を集めた。堀田家は年に1回初午の当日だけ開門して庶民の参詣を許した。

毎年5 月、八十八夜にあたる日には新茶を祝う“献茶祭”が開かれる。

④松島神社(大鳥神社)【大国神】

④松島神社(大鳥神社)【大国神】

ご利益=五穀豊穣・開運招福

社記など神社の記録が関東大震災などで失われ、詳しい由緒は不詳であるが、創建は元亨年間(1321~1324)以前と伝えられる。

1657(明暦3)年の明暦の大火以前、周囲は歓楽街であったため、人形細工職人、呉服商人、歌舞伎役者、葭(よし)町の芸妓傾城等々、芸能関係や庶民の参拝でたいへん賑わった。

大黒様、大黒天とも呼ばれる大国神は、愛嬌のある福徳相が多く、五穀豊穣・開運福を司ることから庶民的な神様として愛されている。

日本橋のお酉様として11月の酉の市は往時を伝える風物詩として今に遺っている。

各地から移り住んだ人々が、それぞれの故郷の神を合祀したことから、14柱の祭神を祀るようになったという。

⑤末廣神社【毘沙門天】

⑤末廣神社【毘沙門天】

ご利益=勝運除災・営業繁栄

1596(慶長元)年にはすでに稲荷祠が鎮座していた。

1617(元和3)年に庄司甚右衛門らが、幕府の許可を得て、沼地を開拓して遊女町を開いた。これが葭原(よしはら・吉原)の起こりで、その氏神として毘沙門天が信仰を集めた。

1657(明暦3)年の明暦の大火のあと、幕府の命により、葭原の遊女町は浅草の新吉原へ移転したため、その後は幕府の役人などが住む町になった波町・高砂町・住吉町・新泉町の4ヵ町の氏神として信仰されてきた。

毘沙門天は、勝運除災の神として知られる一方で、右手に持つ多宝塔により、限りない財宝を与える営業繁栄の神様としても広く崇められている。

また日本独自の信仰として七福神の一尊とされ、特に勝負事に利益ありとして崇められている。

元吉原の解説

⑥笠間稲荷神社【寿老神】

⑥笠間稲荷神社【寿老神】

ご利益=長寿延命・導きの神

江戸末期・1859(安政6)年、笠間藩主・牧野貞直が、日本3大稲荷のひとつ常陸笠間神社の御分霊を江戸下屋敷に奉斎。

祭神はすべての食物を司る宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)で、五穀をはじめ水産、殖産の守護神として信仰を集めた。

寿老人は長寿の神にして、導きの神、幸運の神として、人々の運命を開拓して下さる福徳長寿の守護神とされている。

⑦椙森神社【恵比寿神】

⑦椙森神社【恵比寿神】

ご利益=商売繁盛・交通安全

創建は約1千年前とされる。

940(天慶3)年には、平将門追討を命じられた藤原秀郷が戦勝祈願をした。

1466(文正元)年頃、関東一帯が毎年旱魃で農民が苦しんだとき、太田道灌が神社に参詣し、雨乞いをしたところ、霊験あらたかであったため、山城国稲荷山五社大神を遷した。

江戸時代には、柳森神社、烏森神社とともに江戸三森といわれた。また、この地は商業が栄えた土地柄から、花相撲や富興行(現在の宝くじ)が催され、その記念として建てられた冨塚碑がいまも残されている。

「宿屋の富」という落語がある。横浜小満んの会昨年11月高座での出し物だ。

馬喰町の宿に田舎から出てきた、みすぼらしい風体の宿泊客が安宿に長逗留していた。旅籠賃は勿論茶代も置かなかった。それを心配した女将さんが旅籠賃の催促を亭主に頼んだ。

主人は、旅籠賃を催促に行ったが話のやり取りで、内職で売っている富くじをその客に買わせた。そして千両当たった時には自分に半分渡す約束をとりつけた。

結果、千両の富くじをみすぼらしい風体の宿泊客が当ててしまう。

前後して客と宿の主人が富くじの結果を見に行って宿に帰ってくるのだが、驚きのあまりにふたりとも履物を履いたまま座敷に上がってしまって、それが落ちとなる。

みすぼらしい風体の宿泊客が当てた千両は現代の価格にするといくらぐらになるのか、一概には言えないが、米を基準と知ると、7千万円弱、金の価格で換算すると、慶長小判で、6千万円余のようだ。他に、大工の手間賃で、そば代で換算する方法もある。時代考証人によっては、解りやすいように1両=10万円という方もいるようだ。《換算資料:貨幣博物館より》

富くじで千両を当てても全て懐に入るわけではなく、100両の場合で、1割が主催の寺社に寄付として納める。そして、世話人などにお礼として5両、次の富くじを5両買わされ、飾りつけた大八車に角樽や尾頭付きなどの祝いの品々をのせ、若い衆らが旗を建てて、三味や太鼓でふれ回って富くじのPRをしながら賞金を運んだという。最終的に当選者の懐には7割程度がはいるようだ。《杉浦日向子著 「お江戸でござる」より》

日本橋七福神を回る際、富くじを主催した神社を少々遠回りしても寄ってみようと考えていた。馬喰町の宿に泊まって富くじが行われている神社は何処か調べると、何と云うことはない、それは日本橋七福神の神社にあった。この椙森(すぎのもり)神社がそうである。わざわざ足を延ばすこともなかった。偶然である。

⑧寶田恵比寿神社【恵比寿神】

⑧寶田恵比寿神社【恵比寿神】

ご利益=商売繁盛・交通安全

もとは、江戸城外の宝田村の鎮守であったが、徳川家康江戸入府の際、三河から随行してきた馬込勘解由(まごめかげゆ)が、1606(慶長11)年の江戸城拡張工事に伴い、下賜(かし)された恵比寿神像を現在の地に祀ったのが始まり。

三伝馬取締役となった馬込勘解由は、伊勢・駿河・遠江・美濃・尾張などの商人を呼び集めたため、物資の集散地として栄え、鎮守となった宝田恵比寿神社は、商売繁盛・家族繁栄・火防の守護神として信仰を集めた。

毎年10月の恵比寿神祭と同時に開催される“べったら市”では、恵比寿講(商家で恵比須をまつり、親類・知人を招いて祝う行事)にお供えするべったら漬の露店が並ぶ。

余談だが、勘解由の娘・まりあ(お雪)の主人は、徳川家康に仕えた三浦按針(イギリス人ウイリアム・アダムス)である。

首都高速1号上野線下にたつ馬込勘解由の碑

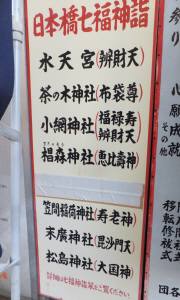

最初の小網神社を参拝した際に、、「日本橋七福神」のはたに隠れている看板を見るとある1社ガムテープが貼られれいた。

消えていたのは寶田恵比寿神社であった。小網神社の社務所の方にたずねると、

「寶田恵比寿神社は、2年前から宮司さんが常駐しいないことで、「日本橋七福神」の会から外れたという。

但し、三越が主催している1月4日に行われる日本橋七福神巡りでは、これまで通りに寶田恵比寿神社を含めた8社を回っている。せっかく来たのだから一緒に回って。」と、話された。

江戸を代表するべったら漬と関係する歴史ある神社であるので、「日本橋七福神」から外れることは残念である。

寶田恵比寿神社が抜けている「日本橋七福神」の看板

関連 : 鎌倉七福神巡り

: 川崎七福神めぐり

: 川崎桜本 九福神

おわりに

本年もよろしくお願いします

新しい年のはじめての掲載は、昨年は鎌倉七福神巡りだったので、今年も七福神巡りを取り上げた。

それもお江戸日本橋の七福神巡りである。

日本橋にある七福神は、全国でも珍しい神社のみで構成されており、その八社(弁才天2社、恵比須2社)を巡拝して御利益にあやかる。

①小網神社【福禄寿・弁財天】

①小網神社【福禄寿・弁財天】ご利益=強運厄除・財運向上・病気平癒

健康長寿

稲荷大神を主祭とし、強運厄除の総本社として知られる小網神社は、1466(文正元)年から鎮座する古社である。最初、小網山稲荷院万福寺を別当寺とした稲荷社であったが、その後昭和初期まで小網稲荷神社と称し、稲荷堀稲荷とも呼ばれた。

太田道灌の崇敬篤く、社地を奉じ、社殿を造営し、社名も道灌が付けたとされ、町の名「小網町」も神社に因み付けられた。

明治に入り、神仏分離令により万福寺と分離、明治6年に村社に指定された。

5月の大祭では東部有数の神社大御輿で賑わい(5年ごと)、11月にある“どぶろく祭”は奇祭として有名。

祭りでは、神徳に因み強運厄除守・下町のみみずく・茅の輪守が授与される。

下町のみみずくは、秋の七草の一つ、すすきの穂を素材に霊鳥みみずくの形で、どぶろく祭と正月初詣に授与される。

日本橋七福神の事務局。

また、小網神社は、東京都中央区・台東区の8つの神社に祀られている下町八福神の1社にもなっている。

②水天宮【弁財天】

②水天宮【弁財天】ご利益= 技芸上達・福徳自在

社殿工事のため現在は明治座そばに仮宮が設けらっれて遷されている。

安産・子宝の宮として有名な水天宮。

1185(寿永4)年、壇ノ浦の合戦で、入水した安徳天皇や二位の尼に仕えていた女官の按察使局(あぜちのつぼね)は、二位の尼に「生き延びて我等の霊を慰めよ。」との命を受けた。

局は千歳川(現、筑後川)のほとりの鷺野ヶ原に逃れて小さな祠を建て、建久年間(1190~99)に安徳天皇とその一族の霊を慰める日々を送った。当初は尼御前神社と呼ばれたのが、今の水天宮の起源と伝えられる。

その後、筑後久留米藩の第二代藩主・有馬忠頼が寄進し、現在の福岡県久留米市瀬下町の広大な敷地に豪壮な社殿が造られた。

参勤交代で水天宮に参詣できないため、第九代藩主・頼徳が、1818(文政元)年に久留米から分霊して、三田の久留米藩江戸上屋敷に祀ったことが東京水天宮の由緒とされる。

はじめは屋敷内社であり庶民は参詣できなかったが信仰が高まり、塀越しにさい銭を投げ込むなどあって、五の日に限り参詣が許された。

屋敷内社として、火風の神、鎮火の神、雨の神。また、芸能・弁論・貨殖(かしょく・財産を増やすこと)への霊験があらたかな神で、当時から多くの人に親しまれてきた日本橋七福神を代表する神社である

第九代藩主・頼徳も願掛けして、能楽のライバル加賀藩の前田氏に勝利した逸話が残っている。

人々は、有馬家と水天宮を洒落て、「情けありまの水天宮」と「恐れ入りやの鬼子母神」と囃したという。

運慶作と伝えられる弁財天は「中央辦財天」と呼ばれ、手に琵琶を持たず剣や矢を持つ勇ましい姿である。これは人の弱い心を正しく導く慈悲の姿といわれている。

1871(明治4)年、久留米藩の移転と共に赤坂に遷ったが、翌年現在の日本橋蛎殻町に遷った。

七福神の一つ弁財天は水天宮境内にある5つの末社の一つ中央弁財天に祀られている。

工事中の日本橋蛎殻町2丁目にある水天宮

③茶ノ木神社【布袋尊】

③茶ノ木神社【布袋尊】ご利益=未来予知・金運の神

水天宮にほど近い住宅街にある茶ノ木神社は、かつて神社を囲む茶の木の緑が見事だったことから、“お茶の木様”という名で親しまれていた。

もと、江戸時代この地はおよそ3,000坪に及ぶ下総佐倉18万石の藩主大老堀田家の中屋敷があった場所で、その

屋敷神として布袋神が祀られていた。笑顔が優しい布袋様は、福徳円満と防災の神様として知られていた。また、この屋敷内はもとより、町方にも火災が無かったことから、火伏せの神としても信仰を集めた。堀田家は年に1回初午の当日だけ開門して庶民の参詣を許した。

毎年5 月、八十八夜にあたる日には新茶を祝う“献茶祭”が開かれる。

④松島神社(大鳥神社)【大国神】

④松島神社(大鳥神社)【大国神】ご利益=五穀豊穣・開運招福

社記など神社の記録が関東大震災などで失われ、詳しい由緒は不詳であるが、創建は元亨年間(1321~1324)以前と伝えられる。

1657(明暦3)年の明暦の大火以前、周囲は歓楽街であったため、人形細工職人、呉服商人、歌舞伎役者、葭(よし)町の芸妓傾城等々、芸能関係や庶民の参拝でたいへん賑わった。

大黒様、大黒天とも呼ばれる大国神は、愛嬌のある福徳相が多く、五穀豊穣・開運福を司ることから庶民的な神様として愛されている。

日本橋のお酉様として11月の酉の市は往時を伝える風物詩として今に遺っている。

各地から移り住んだ人々が、それぞれの故郷の神を合祀したことから、14柱の祭神を祀るようになったという。

⑤末廣神社【毘沙門天】

⑤末廣神社【毘沙門天】ご利益=勝運除災・営業繁栄

1596(慶長元)年にはすでに稲荷祠が鎮座していた。

1617(元和3)年に庄司甚右衛門らが、幕府の許可を得て、沼地を開拓して遊女町を開いた。これが葭原(よしはら・吉原)の起こりで、その氏神として毘沙門天が信仰を集めた。

1657(明暦3)年の明暦の大火のあと、幕府の命により、葭原の遊女町は浅草の新吉原へ移転したため、その後は幕府の役人などが住む町になった波町・高砂町・住吉町・新泉町の4ヵ町の氏神として信仰されてきた。

毘沙門天は、勝運除災の神として知られる一方で、右手に持つ多宝塔により、限りない財宝を与える営業繁栄の神様としても広く崇められている。

また日本独自の信仰として七福神の一尊とされ、特に勝負事に利益ありとして崇められている。

元吉原の解説

⑥笠間稲荷神社【寿老神】

⑥笠間稲荷神社【寿老神】ご利益=長寿延命・導きの神

江戸末期・1859(安政6)年、笠間藩主・牧野貞直が、日本3大稲荷のひとつ常陸笠間神社の御分霊を江戸下屋敷に奉斎。

祭神はすべての食物を司る宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)で、五穀をはじめ水産、殖産の守護神として信仰を集めた。

寿老人は長寿の神にして、導きの神、幸運の神として、人々の運命を開拓して下さる福徳長寿の守護神とされている。

⑦椙森神社【恵比寿神】

⑦椙森神社【恵比寿神】ご利益=商売繁盛・交通安全

創建は約1千年前とされる。

940(天慶3)年には、平将門追討を命じられた藤原秀郷が戦勝祈願をした。

1466(文正元)年頃、関東一帯が毎年旱魃で農民が苦しんだとき、太田道灌が神社に参詣し、雨乞いをしたところ、霊験あらたかであったため、山城国稲荷山五社大神を遷した。

江戸時代には、柳森神社、烏森神社とともに江戸三森といわれた。また、この地は商業が栄えた土地柄から、花相撲や富興行(現在の宝くじ)が催され、その記念として建てられた冨塚碑がいまも残されている。

「宿屋の富」という落語がある。横浜小満んの会昨年11月高座での出し物だ。

馬喰町の宿に田舎から出てきた、みすぼらしい風体の宿泊客が安宿に長逗留していた。旅籠賃は勿論茶代も置かなかった。それを心配した女将さんが旅籠賃の催促を亭主に頼んだ。

主人は、旅籠賃を催促に行ったが話のやり取りで、内職で売っている富くじをその客に買わせた。そして千両当たった時には自分に半分渡す約束をとりつけた。

結果、千両の富くじをみすぼらしい風体の宿泊客が当ててしまう。

前後して客と宿の主人が富くじの結果を見に行って宿に帰ってくるのだが、驚きのあまりにふたりとも履物を履いたまま座敷に上がってしまって、それが落ちとなる。

みすぼらしい風体の宿泊客が当てた千両は現代の価格にするといくらぐらになるのか、一概には言えないが、米を基準と知ると、7千万円弱、金の価格で換算すると、慶長小判で、6千万円余のようだ。他に、大工の手間賃で、そば代で換算する方法もある。時代考証人によっては、解りやすいように1両=10万円という方もいるようだ。《換算資料:貨幣博物館より》

富くじで千両を当てても全て懐に入るわけではなく、100両の場合で、1割が主催の寺社に寄付として納める。そして、世話人などにお礼として5両、次の富くじを5両買わされ、飾りつけた大八車に角樽や尾頭付きなどの祝いの品々をのせ、若い衆らが旗を建てて、三味や太鼓でふれ回って富くじのPRをしながら賞金を運んだという。最終的に当選者の懐には7割程度がはいるようだ。《杉浦日向子著 「お江戸でござる」より》

日本橋七福神を回る際、富くじを主催した神社を少々遠回りしても寄ってみようと考えていた。馬喰町の宿に泊まって富くじが行われている神社は何処か調べると、何と云うことはない、それは日本橋七福神の神社にあった。この椙森(すぎのもり)神社がそうである。わざわざ足を延ばすこともなかった。偶然である。

⑧寶田恵比寿神社【恵比寿神】

⑧寶田恵比寿神社【恵比寿神】ご利益=商売繁盛・交通安全

もとは、江戸城外の宝田村の鎮守であったが、徳川家康江戸入府の際、三河から随行してきた馬込勘解由(まごめかげゆ)が、1606(慶長11)年の江戸城拡張工事に伴い、下賜(かし)された恵比寿神像を現在の地に祀ったのが始まり。

三伝馬取締役となった馬込勘解由は、伊勢・駿河・遠江・美濃・尾張などの商人を呼び集めたため、物資の集散地として栄え、鎮守となった宝田恵比寿神社は、商売繁盛・家族繁栄・火防の守護神として信仰を集めた。

毎年10月の恵比寿神祭と同時に開催される“べったら市”では、恵比寿講(商家で恵比須をまつり、親類・知人を招いて祝う行事)にお供えするべったら漬の露店が並ぶ。

余談だが、勘解由の娘・まりあ(お雪)の主人は、徳川家康に仕えた三浦按針(イギリス人ウイリアム・アダムス)である。

首都高速1号上野線下にたつ馬込勘解由の碑

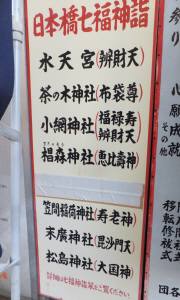

最初の小網神社を参拝した際に、、「日本橋七福神」のはたに隠れている看板を見るとある1社ガムテープが貼られれいた。

消えていたのは寶田恵比寿神社であった。小網神社の社務所の方にたずねると、

「寶田恵比寿神社は、2年前から宮司さんが常駐しいないことで、「日本橋七福神」の会から外れたという。

但し、三越が主催している1月4日に行われる日本橋七福神巡りでは、これまで通りに寶田恵比寿神社を含めた8社を回っている。せっかく来たのだから一緒に回って。」と、話された。

江戸を代表するべったら漬と関係する歴史ある神社であるので、「日本橋七福神」から外れることは残念である。

寶田恵比寿神社が抜けている「日本橋七福神」の看板

関連 : 鎌倉七福神巡り

: 川崎七福神めぐり

: 川崎桜本 九福神

おわりに

本年もよろしくお願いします