'13-03-12投稿、03-15追加・更新

既報で記載したように、汚染水を海に放出するためには、汚染水から多核種からなる汚染水をうまく除去出来ても、三重水素(トリチウム)を減らすことはほとんどできず、当初の計画の見直し?を迫られているという。現状、敷地内には1000トンのタンクは千基(約100万トン)近くあるという。

関連投稿:

環境(水)中の放射性物質の影響と浄化に係る記載(その36:汚染水処理軌道に乗らず 新たな問題発生 )

処理されない不可解なトリチウム(三重水素)に係る記載を調べたところ、現状、24万5000トンの汚染水に含まれるトリチウムは1リットルあたり500万ベクレル。福島第一原発の内規である保安規定で示されているトリチウムの年間放出量は22兆ベクレルとなっている。つまり現行の基準を順守した場合、前述した汚染水を放出できる量は最大でも年間4400トン(440万リットル)程度にしかならない。

このトリチウムは一般的には水自身が放射化された場合に生成する可能性があり、水の水素や酸素の放射化は、原子炉の動作時にはありえるという。

・(軽)水素 → 重水素 → 三重水素 (トリチウム)

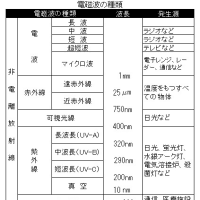

一般的な「放射化」に対する定義そのものが不明確なようですが、「放射化」には中性子線による被曝もしくは高い崩壊放射線エネルギーが必要なようです。

項目2の記載において、比較的高エネルギーのガンマ線による励起によって瞬時(半減期が7.13秒と短い)ながら放射化が生ずる事例があることが判りました。

詳しくは教えてgoo 2009/10/12>>

参考関連投稿:

福島第一原発 汚染水の海洋放出に半世紀以上!?という。

環境水の性状異変に影響しているのか?

個人的に不詳につき、水の放射化による重水素 、三重水素 (トリチウム)生成に係る記載を調べました。

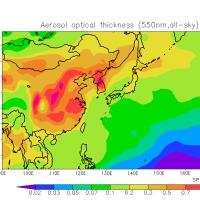

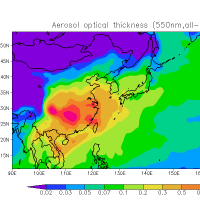

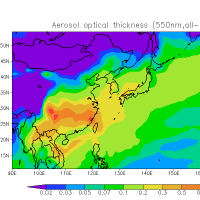

関係あるかどうかは不問ですが、環境中の放射能による反応は複雑過ぎます。

これらは、環境中にも少なからず影響を与える可能性があることが下記からも伺えます。

PS03-15:

47ニュース

ふげん排気筒でトリチウム値上昇

「福井の新型転換炉原型炉ふげんの排気筒で放射性トリチウムの値が一時、通常値の2倍程度まで上昇。 2013/03/15 12:49 【共同通信】」

ウィキペディア「ふげん」

「、福井県敦賀市明神町にある原子力発電所(廃炉)である。・・・

日本国産の炉形式で新型転換炉と呼ばれ、原型炉段階にある。世界初のプルトニウムを本格的に利用する炉であり、MOX燃料の燃料数も772本と世界最大である。

- 特徴

- 国産の理由

- 原子炉技術の向上。

- 原子炉を安定的に動作させる為。

- 輸入した燃料の有効活用。

- 問題点

⇒トリチウムの制御・管理は下記の核融合と同様に監視しなければならない。

何が原因?現状不詳ですが、原発は人知を超える御しがたいことが伺えます。

○ ○

安全情報公開

核融合科学研究所(NIFS) 研究所岐阜県土岐市

http://safety-info.nifs.ac.jp/safe/safe_03.html

(一部割愛しました。)

「1.重水素実験の目的

重水素は通常の水素に比べ2倍の重さの質量を持っており、これまでの世界で行われてきた実験では重水素プラズマの方が閉じ込めなどについて性能の良い結果が得られています。

ヘリカル型装置のLHDでも高性能の結果が得られるかどうかを調べることは、非常に重要な意義があります。

また、重水素を用いた実験では微量ではありますが中性子が発生します。この中性子や、その他の高エネルギー粒子がプラズマの中でどのように振る舞うかは、核融合炉の設計において重要であるばかりでなく、基礎的・学術的な研究として極めて大切で、核融合科学の学問的基礎を作るという観点から核融合科学研究所の大切な研究として位置付けています。

2.発生する中性子およびトリチウム量

2.1 発生メカニズムと発生量

現在検討されている重水素を用いる実験計画では、最初の6年間は毎年最大100回、7年目に最大862回重水素を用いた実験を行うことを検討しています。

その時の磁場の強さは3~4テスラで、温度はプラズマ中心で5500万℃、密度は1立方cmあたり7×1013個を予想しています。加熱に用いる重水素ビームのエネルギーは25万電子ボルトを予定しています。

ここで生成された重水素プラズマ中において、重水素同士が有限の確率で核融合反応を起こし、実験1回あたり、最大2.4×1017個のトリチウム原子、陽子、ヘリウム3原子(非放射性)、中性子が発生します(下図参照)。最大年間862回(1回は10秒)実験を行う場合には、最大年間2.1×1020個のトリチウム量となり、これは重さで1mg、放射能で約10キュリー(Ci)となります。・・・

また、ここで発生した中性子が冷却水に含まれている微量の重水素と衝突した時にも、トリチウムが発生します。

最大年間862回(1回は10秒)の実験では、照射を受ける冷却水(プラズマに近接するもの) 0.4 ton中に発生トリチウム量は5.2×109個で、約2.6×10-10 Ci(約10ベクレル(Bq))となります。

関係冷却水量は85tonなので濃度は約1×10-4(Bq/l)となります。これは自然水中のトリチウム濃度のほぼ1万分の1にあたります。

2.2 トリチウムの除去方法

トリチウムの除去装置は、真空排気系と実験室の空気系の2系統に設置し、安全対策に万全を期すように設計・検討しています。

生するトリチウムのほとんどは、LHD内から真空排気装置を介して排出されます。この真空排気装置後方にトリチウム除去装置を取り付けて、トリチウムを除去いたします。

除去方法は、トリチウムをガスのまま金属に吸収させて除去する方法や、トリチウム水として水の形に変えた後に除去する方法等がありますが、どの方法が最も良いか、現在検討中です。

いずれの方法を採った場合でも、トリチウム(水)が除去されたあとの排気(水)は、残存トリチウム量を検査し安全が確認された後に放出されます(下水への放出を希望しています)。

空気系

プラズマ真空容器内作業時には、真空容器壁から空気中にトリチウムが出てきますので、吸気装置により真空容器内の空気を吸い込み、トリチウム除去装置に送ってトリチウムを除去します。

また、実験室内の気圧は外気からほんの少し下げた状態に維持する計画ですので、実験室内の空気が直接外へ漏れ出すことはありません。実験室内から排出される空気は検査の後、トリチウムが含まれる場合はトリチウム除去装置に送ってトリチウムを除去します。

空気系におけるトリチウムの除去方法も、前述の真空排気系の場合とほぼ同じですが、扱う空気の量が格段に多いため、大規模な除去装置となります。

3.排出トリチウムによる公衆の被曝評価

重水素実験を行った場合の、排出トリチウムによる被曝評価は下記の通りです。

(1)下水への排出

1日1.2トンの排水を基準(60Bq/cc)の5%のトリチウム濃度(3Bq/cc)で5ヶ月間排出した場合を以下に示します。

排水は下水処理場から土岐川に流れ渇水期(流量288,000トン/日(注))には自然のトリチウム濃度を1.2%上げます。下流においてこの水で作物を作り食するとして、その割合が全食料の3分の1と見込まれる場合は、この人の被曝量は1.8x10-8ミリシーベルト(mSv)/年となります。

この被曝量は公衆の被曝限度(自然放射線による被曝量とほぼ同じ)1mSv/年の1億分の2程度であります。また、水として排出されるトリチウムの総量は最大0.015Ciと見積もられています。

(注) H7年2月~H9年2月の間の3ヶ月毎に測定。この間の最小流量12,000トン/時(H8.8.6)による。

(2)空気中への排出

極端な場合として、空気中へ年0.1Ci全量のトリチウムが排出された場合について示します。放出される量の50%が水蒸気型とします。また、呼気中の水分の7割が体内に吸収されると仮定します。気象データは可能な限り研究所土岐地区で観測したデータ(1987)を用いました。

結果は、研究所周囲数100メートルから1キロメートル付近の位置で被曝量は最大となり、その値は成人男子で8.7x10-9mSv/年となります。この値は公衆の被曝限度の1億分の1程度の値であります。また空気中トリチウム濃度は自然のトリチウム濃度の1000分の3(0.3%)程度となります。

(3)安全性

これら被曝量は公衆への基準や自然レベルによる被曝量に比べ、充分少ない(1億分の1~2程度の)超低線量放射線なので安全性に問題はないと考えています。

・・・(後略) 」