《不羈奔放だった賢治》

続きへ。

続きへ。

前へ 。

。

“『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』の目次”へ。

“『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』の目次”へ。

*****************************なお、以下は本日投稿分のテキスト形式版である。****************************

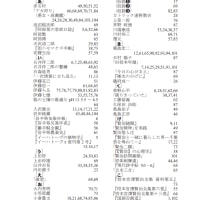

《図1 花巻の稲作期間気温》 《図2 花巻の稲作期間雨量》

県全体としても水稲は平年作より0.8%の増収だった。

ということが先にわかったところである。

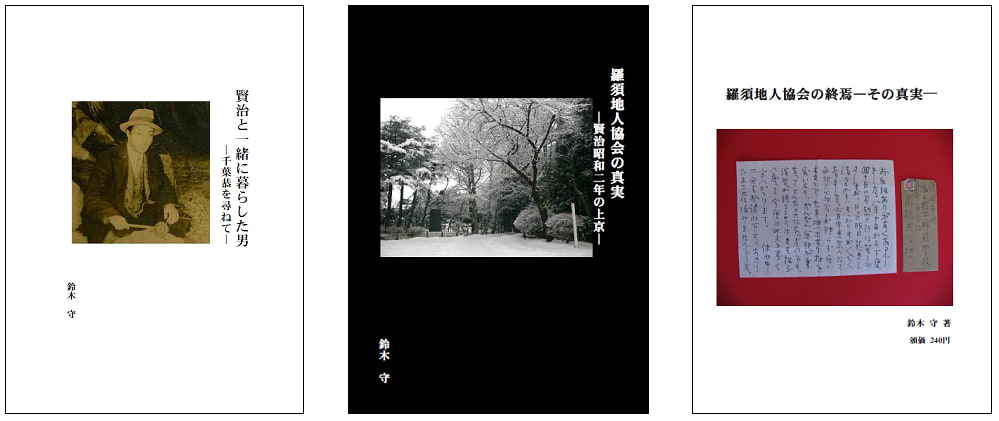

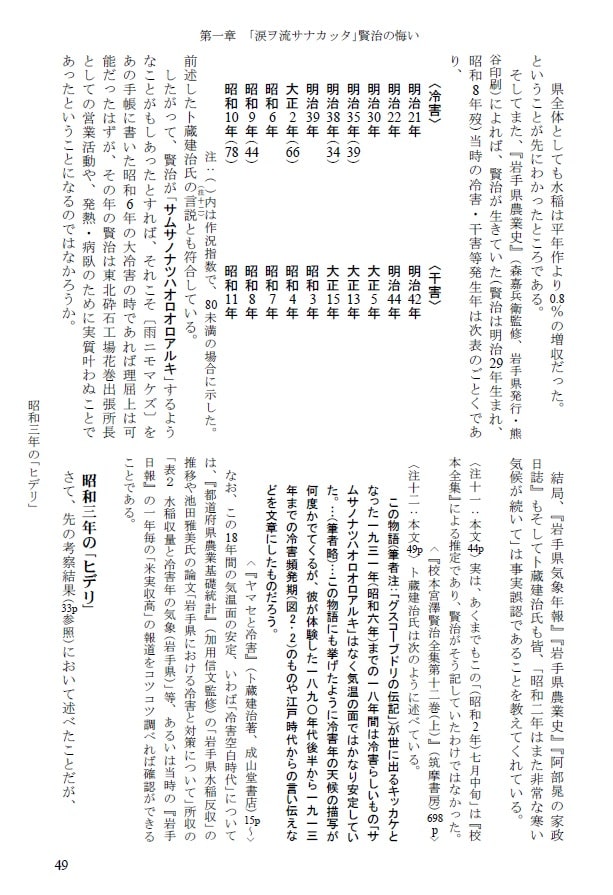

そしてまた、『岩手県農業史』(森嘉兵衛監修、岩手県発行・熊谷印刷)によれば、賢治が生きていた(賢治は明治29年生まれ、昭和8年歿)当時の冷害・干害等発生年は次表のごとくであり、

〈冷害〉 〈干害〉

明治21年 明治42年

明治22年 明治44年

明治30年 大正5年

明治35年(39) 大正13年

明治38年(34) 大正15年

明治39年 昭和3年

大正2年(66) 昭和4年

昭和6年 昭和7年

昭和9年(44) 昭和8年

昭和10年(78) 昭和11年

注:( )内は作況指数で、80未満の場合に示した。

前述した卜蔵建治氏の言説(〈注十二〉)とも符合している。

したがって、賢治が「サムサノナツハオロオロアルキ」するようなことがもしあったとすれば、それこそ〔雨ニモマケズ〕をあの手帳に書いた昭和6年の大冷害の時であれば理屈上は可能だったはずが、その年の賢治は東北砕石工場花巻出張所長としての営業活動や、発熱・病臥のために実質叶わぬことであったということになるのではなかろうか。

結局、『岩手県気象年報』『岩手県農業史』『阿部晁の家政日誌』もそして卜蔵建治氏も皆、「昭和二年はまた非常な寒い気候が続いて」は事実誤認であることを教えてくれている。

〈注十一:本文44p〉実は、あくまでもこの「(昭和2年)七月中旬」は『校本全集』による推定であり、賢治がそう記していたわけではなかった。

<『校本宮澤賢治全集第十二巻(上)』(筑摩書房)698p>

〈注十二:本文49p〉ト蔵建治氏は次のように述べている。

この物語(筆者注:「グスコーブドリの伝記」)が世に出るキッカケとなった一九三一年(昭和六年)までの一八年間は冷害らしいもの「サムサノナツハオロオロアルキ」はなく気温の面ではかなり安定していた。…(筆者略)…この物語にも挙げたように冷害年の天候の描写が何度かでてくるが、彼が体験した一八九〇年代後半から一九一三年までの冷害頻発期(図2・2)のものや江戸時代からの言い伝えなどを文章にしたものだろう。

<『ヤマセと冷害』(ト蔵建治著、成山堂書店)15p~>

なお、この18年間の気温面の安定、いわば「冷害空白時代」については、『都道府県農業基礎統計』(加用信文監修)の「岩手県水稲反収」の推移や池田雅美氏の論文「岩手県における冷害と対策について」所収の「表2 水稲収量と冷害年の気象(岩手県)」等、あるいは当時の『岩手日報』の一年毎の「米実収高」の報道をコツコツ調べれば確認ができることである。

昭和三年の「ヒデリ」

さて、先の考察結果(33p参照)において述べたことだが、

大正15年の「ヒデリ」による大干魃被害の際に賢治は一切救援活動をしなかった。

ということをもはや私は否定できなくなってしまったから、

大正15年の賢治は「ヒデリノトキニ涙ヲ流サナカッタ」

ということをほぼ認めざるを得なくなった。

では「羅須地人協会時代」全体を通じてはどうであったのだろうか。この時代に「ヒデリ」だったのは大正15年だけでなく、よく知られているように昭和3年の夏もそうであり、花巻一帯では約40日間ほども雨が一切降らなかったと云われている。したがって、この年の夏であれば賢治は「ヒデリノトキニ涙ヲ流シ」ていた可能性がある。

例えば、昭和3年8月25日付『岩手日報』のには次のような記事、

四十日以上打ち續く日照りに

陸稻始め野菜類全滅!!

大根などは全然發芽しない

悲慘な農村

續く日照に盛岡を中心とする一帯の地方の陸稲は生育殆と停止の状態にあり両三日中に雨を見なければ陸稲作は全滅するものと縣農事試験場に於いて観測してゐる。

が載っているし

また、昭和3年の『阿部晁の家政日誌』にも、

・昭和3年7月5日:本日ヨリ暫ク天気快晴

・同年9月18日:七月十八日以来六十日有二日間殆ント雨ラシキ雨フラズ土用後温度却ッテ下ラズ

今朝初メテノ雨今度ハ晴レ相モナシ

稲作モ畑作モ大弱リ

という記述がそれぞれあり、しかも、『宮野目小史』には、昭和3年の花巻の宮野目地区の天候の記録があり、

昭和3年 7月18日~8月25日(39日間) 晴

<『宮野目小史』(花巻市宮野目地域振興協議会)20p >

ということだから、7月半ば頃から40日以上もの間花巻一帯では「ヒデリ」が続いたことはまず間違い。

となれば、

昭和3年の夏はものすごい「ヒデリ」の日々が続いていたから、賢治はこの年の「ヒデリノトキニハ涙ヲ流シ」ていた。

という可能性があり得る。

また、この「ヒデリ」による被害は上段の新聞報道のとおりだろうし、

盛岡だけでなく、花巻も同様に「陸稲始め野菜類全滅!!」であったであろうことはほぼ自明だ。

ということもまず間違いなかろう。

一方で、時に云われる「二八年の天候不順による水稲の被害」についてだが、これが事実であったかどうかということになるとどうも危うい。

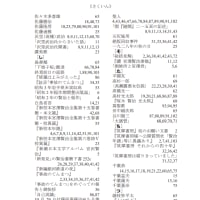

というのは、次頁の《表 昭和3年6月~8月の花巻の天気》一覧表を見た限りではそのような天候不順があったとは思えず、水稲被害はまずなさそうだからである。それどころか逆に、「天候不順」というよりは水稲にはふさわしい良い天気が続いていると言えるのではなかろうか。

もちろん、これだけ雨が降らなけば水稲が心配だと思う人もあるかもしれないが、この時期のそれであれば、田植時及びその直後の水不足とは違って水稲の被害はほぼ心配なかろう。

それどころか、この地方の言い伝えにあるように『日照りに不作なし』ということで農民はひとまず安堵し、稔りの秋を楽しみにしていたと言えよう(大正15年の大干魃被害というのは、田植時に、本来ならば梅雨時故に降るはずの雨が全く降らなかったから田植ができなかったことや、田植をしたものの田圃に用水が確保できなくて干からびたからである)。実際、この昭和3年に干魃により水稲が不作だったという資料も証言もないはずだ。

ちなみに、昭和3年10年3日付『岩手日報』によれば、

****************************************************************************************************

続きへ。

続きへ。

前へ 。

。

“『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』の目次”へ。

“『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』の目次”へ。

”羅須地人協会時代”のトップに戻る。

《鈴木 守著作案内》

◇ この度、拙著『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』(定価 500円、税込)が出来しました。

本書は『宮沢賢治イーハトーブ館』にて販売しております。

あるいは、次の方法でもご購入いただけます。

☆『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』 ☆『宮澤賢治と高瀬露』(上田哲との共著) ★『「羅須地人協会時代」検証』(電子出版)

なお、既刊『羅須地人協会の真実―賢治昭和二年の上京―』、『宮澤賢治と高瀬露』につきましても同様ですが、こちらの場合はそれぞれ1,000円分(送料込)の郵便切手をお送り下さい。

☆『賢治と一緒に暮らした男-千葉恭を尋ねて-』 ☆『羅須地人協会の真実-賢治昭和二年の上京-』 ☆『羅須地人協会の終焉-その真実-』

続きへ。

続きへ。前へ

。

。 “『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』の目次”へ。

“『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』の目次”へ。*****************************なお、以下は本日投稿分のテキスト形式版である。****************************

《図1 花巻の稲作期間気温》 《図2 花巻の稲作期間雨量》

県全体としても水稲は平年作より0.8%の増収だった。

ということが先にわかったところである。

そしてまた、『岩手県農業史』(森嘉兵衛監修、岩手県発行・熊谷印刷)によれば、賢治が生きていた(賢治は明治29年生まれ、昭和8年歿)当時の冷害・干害等発生年は次表のごとくであり、

〈冷害〉 〈干害〉

明治21年 明治42年

明治22年 明治44年

明治30年 大正5年

明治35年(39) 大正13年

明治38年(34) 大正15年

明治39年 昭和3年

大正2年(66) 昭和4年

昭和6年 昭和7年

昭和9年(44) 昭和8年

昭和10年(78) 昭和11年

注:( )内は作況指数で、80未満の場合に示した。

前述した卜蔵建治氏の言説(〈注十二〉)とも符合している。

したがって、賢治が「サムサノナツハオロオロアルキ」するようなことがもしあったとすれば、それこそ〔雨ニモマケズ〕をあの手帳に書いた昭和6年の大冷害の時であれば理屈上は可能だったはずが、その年の賢治は東北砕石工場花巻出張所長としての営業活動や、発熱・病臥のために実質叶わぬことであったということになるのではなかろうか。

結局、『岩手県気象年報』『岩手県農業史』『阿部晁の家政日誌』もそして卜蔵建治氏も皆、「昭和二年はまた非常な寒い気候が続いて」は事実誤認であることを教えてくれている。

〈注十一:本文44p〉実は、あくまでもこの「(昭和2年)七月中旬」は『校本全集』による推定であり、賢治がそう記していたわけではなかった。

<『校本宮澤賢治全集第十二巻(上)』(筑摩書房)698p>

〈注十二:本文49p〉ト蔵建治氏は次のように述べている。

この物語(筆者注:「グスコーブドリの伝記」)が世に出るキッカケとなった一九三一年(昭和六年)までの一八年間は冷害らしいもの「サムサノナツハオロオロアルキ」はなく気温の面ではかなり安定していた。…(筆者略)…この物語にも挙げたように冷害年の天候の描写が何度かでてくるが、彼が体験した一八九〇年代後半から一九一三年までの冷害頻発期(図2・2)のものや江戸時代からの言い伝えなどを文章にしたものだろう。

<『ヤマセと冷害』(ト蔵建治著、成山堂書店)15p~>

なお、この18年間の気温面の安定、いわば「冷害空白時代」については、『都道府県農業基礎統計』(加用信文監修)の「岩手県水稲反収」の推移や池田雅美氏の論文「岩手県における冷害と対策について」所収の「表2 水稲収量と冷害年の気象(岩手県)」等、あるいは当時の『岩手日報』の一年毎の「米実収高」の報道をコツコツ調べれば確認ができることである。

昭和三年の「ヒデリ」

さて、先の考察結果(33p参照)において述べたことだが、

大正15年の「ヒデリ」による大干魃被害の際に賢治は一切救援活動をしなかった。

ということをもはや私は否定できなくなってしまったから、

大正15年の賢治は「ヒデリノトキニ涙ヲ流サナカッタ」

ということをほぼ認めざるを得なくなった。

では「羅須地人協会時代」全体を通じてはどうであったのだろうか。この時代に「ヒデリ」だったのは大正15年だけでなく、よく知られているように昭和3年の夏もそうであり、花巻一帯では約40日間ほども雨が一切降らなかったと云われている。したがって、この年の夏であれば賢治は「ヒデリノトキニ涙ヲ流シ」ていた可能性がある。

例えば、昭和3年8月25日付『岩手日報』のには次のような記事、

四十日以上打ち續く日照りに

陸稻始め野菜類全滅!!

大根などは全然發芽しない

悲慘な農村

續く日照に盛岡を中心とする一帯の地方の陸稲は生育殆と停止の状態にあり両三日中に雨を見なければ陸稲作は全滅するものと縣農事試験場に於いて観測してゐる。

が載っているし

また、昭和3年の『阿部晁の家政日誌』にも、

・昭和3年7月5日:本日ヨリ暫ク天気快晴

・同年9月18日:七月十八日以来六十日有二日間殆ント雨ラシキ雨フラズ土用後温度却ッテ下ラズ

今朝初メテノ雨今度ハ晴レ相モナシ

稲作モ畑作モ大弱リ

という記述がそれぞれあり、しかも、『宮野目小史』には、昭和3年の花巻の宮野目地区の天候の記録があり、

昭和3年 7月18日~8月25日(39日間) 晴

<『宮野目小史』(花巻市宮野目地域振興協議会)20p >

ということだから、7月半ば頃から40日以上もの間花巻一帯では「ヒデリ」が続いたことはまず間違い。

となれば、

昭和3年の夏はものすごい「ヒデリ」の日々が続いていたから、賢治はこの年の「ヒデリノトキニハ涙ヲ流シ」ていた。

という可能性があり得る。

また、この「ヒデリ」による被害は上段の新聞報道のとおりだろうし、

盛岡だけでなく、花巻も同様に「陸稲始め野菜類全滅!!」であったであろうことはほぼ自明だ。

ということもまず間違いなかろう。

一方で、時に云われる「二八年の天候不順による水稲の被害」についてだが、これが事実であったかどうかということになるとどうも危うい。

というのは、次頁の《表 昭和3年6月~8月の花巻の天気》一覧表を見た限りではそのような天候不順があったとは思えず、水稲被害はまずなさそうだからである。それどころか逆に、「天候不順」というよりは水稲にはふさわしい良い天気が続いていると言えるのではなかろうか。

もちろん、これだけ雨が降らなけば水稲が心配だと思う人もあるかもしれないが、この時期のそれであれば、田植時及びその直後の水不足とは違って水稲の被害はほぼ心配なかろう。

それどころか、この地方の言い伝えにあるように『日照りに不作なし』ということで農民はひとまず安堵し、稔りの秋を楽しみにしていたと言えよう(大正15年の大干魃被害というのは、田植時に、本来ならば梅雨時故に降るはずの雨が全く降らなかったから田植ができなかったことや、田植をしたものの田圃に用水が確保できなくて干からびたからである)。実際、この昭和3年に干魃により水稲が不作だったという資料も証言もないはずだ。

ちなみに、昭和3年10年3日付『岩手日報』によれば、

****************************************************************************************************

続きへ。

続きへ。前へ

。

。 “『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』の目次”へ。

“『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』の目次”へ。

”羅須地人協会時代”のトップに戻る。

《鈴木 守著作案内》

◇ この度、拙著『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』(定価 500円、税込)が出来しました。

本書は『宮沢賢治イーハトーブ館』にて販売しております。

あるいは、次の方法でもご購入いただけます。

まず、葉書か電話にて下記にその旨をご連絡していただければ最初に本書を郵送いたします。到着後、その代金として500円、送料180円、計680円分の郵便切手をお送り下さい。

〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木 守 電話 0198-24-9813☆『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』 ☆『宮澤賢治と高瀬露』(上田哲との共著) ★『「羅須地人協会時代」検証』(電子出版)

なお、既刊『羅須地人協会の真実―賢治昭和二年の上京―』、『宮澤賢治と高瀬露』につきましても同様ですが、こちらの場合はそれぞれ1,000円分(送料込)の郵便切手をお送り下さい。

☆『賢治と一緒に暮らした男-千葉恭を尋ねて-』 ☆『羅須地人協会の真実-賢治昭和二年の上京-』 ☆『羅須地人協会の終焉-その真実-』

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます