またまた、大化の改新発祥の地である奈良県桜井市の多武峰にある談山神社(たんざん じんじゃ)の紹介です。もう少し、お付き合い下さい。

いよいよ本殿前まで来ました。

訪ねた11月3日は、まだ紅葉ではなかったため本殿の朱塗りと色付いていない緑色の楓の葉っぱとの対比が綺麗だったのです。

張り出し舞台のようになっている拝殿は、宝物館も兼ねていて藤原家ゆかりのものが展示されています。

まず、「多武峰縁起絵巻」が何メートルにもわたるガラスケースに納められています。

その一場面に、皇極天皇の前で中大兄皇子が蘇我入鹿の首をはねている絵がありました。入鹿さんの首が高く飛んでいるのです。リアリティある絵ですが・・・。下に落ちる首が、上に舞い上がるとは・・・。まぁ、いいか。

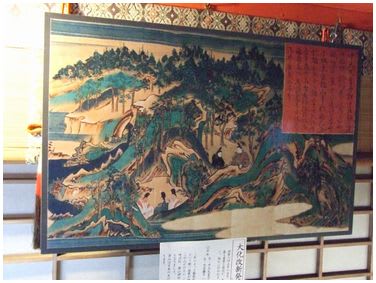

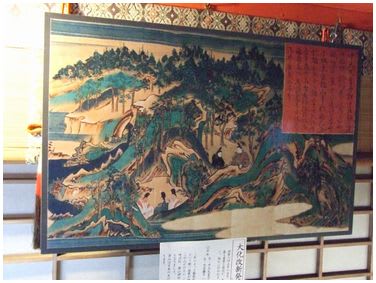

その絵巻のガラスケースの上には、中大兄皇子と藤原鎌足がこの神社の上にある談山(かたらいやま)と御破裂山(おはれつやま)で密談している絵が掛けられています。

この談山は、談山神社の裏山にあり、古くから「談所の森」(たんじょのもり)と名づけられ、中大兄皇子と藤原鎌足公が「大化の改新」の秘策を練られたところとされています。

余談ですが、この談山と御破裂山へは、十三重塔の横の道から往復40分ほどで行けます。御破裂山からの眺望は大和三山(香具山、耳成山、畝傍山)が一望できるのです。「大化の改新」の策を練るには、いいロケーションです。

鎌足公ゆかりの日本刀も並んでいます。先日から興味を持ち始めたため、一生懸命に覗き込んでしまいました。

毎年10月第二日曜日に催される「嘉吉祭(かきつさい)」に供えられた「百味の御食(ひゃくみのおんじき)」と言われる神饌が飾られていました。

秋の収穫祭でもあり、古くから伝えられた作り方で、氏子たちによって作られたものなのです。

藁(わら)で編んだ米俵のようなものを最前列にして、銀杏、姫リンゴ、ドングリ、ナツメ、などの果実が、彩りも綺麗に台座に置かれています。

今まで見たことの無い綺麗な飾り付けしたものもありました。

1ケ月以上経っているため、少し、萎びた状態のものが多かったのですが・・・それでも見応えありました。

嘉吉祭のあとすぐに見れば、もっと綺麗であったと思われます。

また、楓の枝に挟まれた鞠(まり)の掛け軸がありました。これが毎年11月3日に催される「蹴鞠(けまり)祭り」の神事であることを示すものなのでしょう。江戸時代中期に描かれたものらしいです。

そして、現物の鞠も・・・。これも江戸時代中期のものとか。

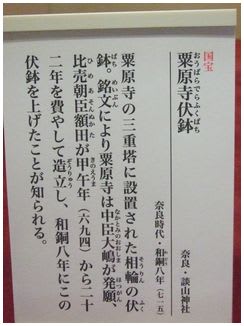

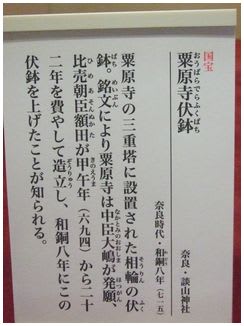

国宝の粟原寺三重塔伏鉢(飛鳥時代)<高さ35.2cm、直径76.4cm>が、奈良国立博物館から里帰りしていて、展示されていました。

表面に文字が書かれていて、かなり鮮明に読むことができます。

神社のHPによると、

『伏鉢(ふくばち)とは、塔の相輪の一部です。伏鉢の表面に彫られた銘文によると、粟原寺(おうばらでら)は藤原鎌足公の従兄弟にあたる中臣連許米の子、大嶋が、持統天皇3年(689)草壁皇子の菩提を弔うために造営を発願しました。4年後に大嶋は没しましたが、遺志を継いだ比売朝臣額田によって、造営工事は進められました。現在は奈良国立博物館に寄託しております。』と、説明されていました。

またここで「粟原寺(おおばらでら)」というお寺が登場してきました。このお寺は、談山神社の東側にある桜井市粟原にあったもので、今では寺院跡だけが残る「粟原寺」なのです。また、調べる必要があります。

近く、訪ねてみようと思っております。

また、片隅に「全国の藤原姓の方へ」の署名を求めるコーナーもありました。記名帳には何名かの住所と名前が・・・・。どうぞ、藤原姓の方はご先祖参りに・・・・是非、どうぞ!!

昨年10月に撮った「本殿」。

拝殿の宝物に目を奪われていると、「本殿」を忘れてしまいます。

本殿の左右は折れ曲がった特異な形態の造りで「東西透廊(すきろう)」が本殿を囲んでいるのです。

この本殿は、藤原鎌足公を祀っています。三間社隅木入春日造の絢爛豪華な様式で知られ、社殿全体は極彩色模様や、龍花鳥などの彫刻によって装飾されています。大宝元年(701)の創建で、現存は嘉永3年(1850)に建て替えられたものです。日光東照宮造営の際の手本となったとされています。

拝殿が南北の両方から本殿を挟むようにして建てられています。七五三のお参りなのか、7歳くらいの女の子が晴れ着を着せられて、一族郎党引き連れての参拝も見られた。カメラ4台ビデオ3台の撮影部隊が女の子を追いかけていました。昨今の世相を現す一幕です。

次は、十三重塔へ向かいます。

{つづく}

いよいよ本殿前まで来ました。

訪ねた11月3日は、まだ紅葉ではなかったため本殿の朱塗りと色付いていない緑色の楓の葉っぱとの対比が綺麗だったのです。

張り出し舞台のようになっている拝殿は、宝物館も兼ねていて藤原家ゆかりのものが展示されています。

まず、「多武峰縁起絵巻」が何メートルにもわたるガラスケースに納められています。

その一場面に、皇極天皇の前で中大兄皇子が蘇我入鹿の首をはねている絵がありました。入鹿さんの首が高く飛んでいるのです。リアリティある絵ですが・・・。下に落ちる首が、上に舞い上がるとは・・・。まぁ、いいか。

その絵巻のガラスケースの上には、中大兄皇子と藤原鎌足がこの神社の上にある談山(かたらいやま)と御破裂山(おはれつやま)で密談している絵が掛けられています。

この談山は、談山神社の裏山にあり、古くから「談所の森」(たんじょのもり)と名づけられ、中大兄皇子と藤原鎌足公が「大化の改新」の秘策を練られたところとされています。

余談ですが、この談山と御破裂山へは、十三重塔の横の道から往復40分ほどで行けます。御破裂山からの眺望は大和三山(香具山、耳成山、畝傍山)が一望できるのです。「大化の改新」の策を練るには、いいロケーションです。

鎌足公ゆかりの日本刀も並んでいます。先日から興味を持ち始めたため、一生懸命に覗き込んでしまいました。

毎年10月第二日曜日に催される「嘉吉祭(かきつさい)」に供えられた「百味の御食(ひゃくみのおんじき)」と言われる神饌が飾られていました。

秋の収穫祭でもあり、古くから伝えられた作り方で、氏子たちによって作られたものなのです。

藁(わら)で編んだ米俵のようなものを最前列にして、銀杏、姫リンゴ、ドングリ、ナツメ、などの果実が、彩りも綺麗に台座に置かれています。

今まで見たことの無い綺麗な飾り付けしたものもありました。

1ケ月以上経っているため、少し、萎びた状態のものが多かったのですが・・・それでも見応えありました。

嘉吉祭のあとすぐに見れば、もっと綺麗であったと思われます。

また、楓の枝に挟まれた鞠(まり)の掛け軸がありました。これが毎年11月3日に催される「蹴鞠(けまり)祭り」の神事であることを示すものなのでしょう。江戸時代中期に描かれたものらしいです。

そして、現物の鞠も・・・。これも江戸時代中期のものとか。

国宝の粟原寺三重塔伏鉢(飛鳥時代)<高さ35.2cm、直径76.4cm>が、奈良国立博物館から里帰りしていて、展示されていました。

表面に文字が書かれていて、かなり鮮明に読むことができます。

神社のHPによると、

『伏鉢(ふくばち)とは、塔の相輪の一部です。伏鉢の表面に彫られた銘文によると、粟原寺(おうばらでら)は藤原鎌足公の従兄弟にあたる中臣連許米の子、大嶋が、持統天皇3年(689)草壁皇子の菩提を弔うために造営を発願しました。4年後に大嶋は没しましたが、遺志を継いだ比売朝臣額田によって、造営工事は進められました。現在は奈良国立博物館に寄託しております。』と、説明されていました。

またここで「粟原寺(おおばらでら)」というお寺が登場してきました。このお寺は、談山神社の東側にある桜井市粟原にあったもので、今では寺院跡だけが残る「粟原寺」なのです。また、調べる必要があります。

近く、訪ねてみようと思っております。

また、片隅に「全国の藤原姓の方へ」の署名を求めるコーナーもありました。記名帳には何名かの住所と名前が・・・・。どうぞ、藤原姓の方はご先祖参りに・・・・是非、どうぞ!!

昨年10月に撮った「本殿」。

拝殿の宝物に目を奪われていると、「本殿」を忘れてしまいます。

本殿の左右は折れ曲がった特異な形態の造りで「東西透廊(すきろう)」が本殿を囲んでいるのです。

この本殿は、藤原鎌足公を祀っています。三間社隅木入春日造の絢爛豪華な様式で知られ、社殿全体は極彩色模様や、龍花鳥などの彫刻によって装飾されています。大宝元年(701)の創建で、現存は嘉永3年(1850)に建て替えられたものです。日光東照宮造営の際の手本となったとされています。

拝殿が南北の両方から本殿を挟むようにして建てられています。七五三のお参りなのか、7歳くらいの女の子が晴れ着を着せられて、一族郎党引き連れての参拝も見られた。カメラ4台ビデオ3台の撮影部隊が女の子を追いかけていました。昨今の世相を現す一幕です。

次は、十三重塔へ向かいます。

{つづく}

ここは駆け足での見物ではダメのようですね。

駆け足で様子見をして、改めて出かけないとダメのようなので、今回は紅葉との取り合わせが中心になりそうです