感染管理認定看護師の試験が来月に迫り、例年は4月に行っていた集中講座が2週間後になりました。

毎年、認定看護師の卵さん達へ講義をしているのですが、やはり出題傾向をみたりとか

ちょこちょこ手直しは入るわけです。

私が担当しているのは「疫学・統計学・サーベイランス」と、卵たちが苦手としている分野です。

今年はこれは必須のような気もするので、少し長めに入れました。

備忘録的に書き残しておこうと思います。

本当に疾病がある群における検査の陽性率(真陽性率)を検査の感度,本当に疾病がない群での検査の陰性率(真陰性率)を特異度といいます。

感 度 = 真の陽性 /(真の陽性+偽陽性)

特異度 = 真の陰性 /(真の陰性+偽陰性)

検査結果が陽性でも本当は陰性の人を「偽陽性」、検査結果が陰性でも本当は陽性の人を「偽陰性」と言います。

感度が 100%で特異度が100%なんて検査は残念ながらありません。

検査結果が陽性の人の中で、本当に陽性の人(疾病がある人)の割合を陽性的中率と言います。

認定試験にも出題されるので、このところをよく理解しておきましょう。

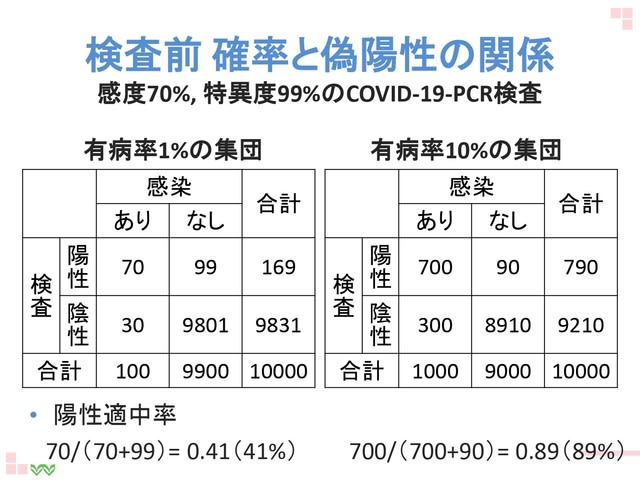

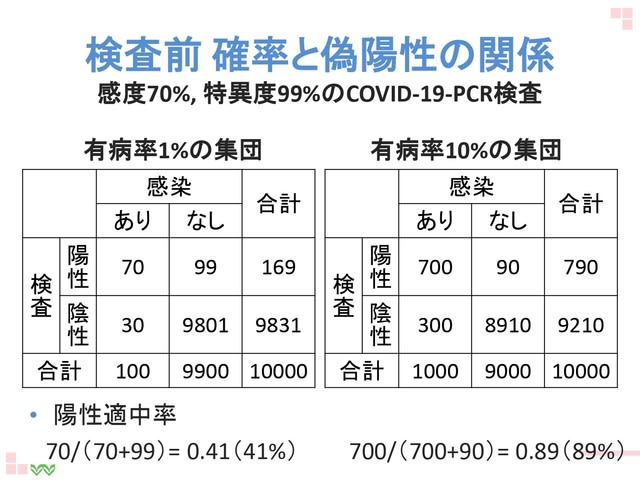

ここで、COVID-19を例に感度と有病率の関係について少し説明します。

SARS-CoV2のPCR検査の感度は、30-70%と言われていますが、よく用いられている「打率7割」にならって感度70%、特異度99%ということで考えてみましょう。

陽性的中率は、検査前確率の影響を受けます。

検査前確率とは、検査を受ける集団の有病率を指します。

たとえば有病率1%と10%の集団10,000人に検査を行うと、以下のようになります。

有病率 10%では陽性的中率(陽性予測値) 89%、有病率1%では陽性的中率(陽性予測値)41%です。

このように、有病率が低い集団では偽陽性が増えてしまいます。

ちなみに、逆に検査前確率が高い集団に検査をすると偽陰性が増えます。

また、尤度比を使用するとこの弱点が補われるのですが、認定試験の出題範囲ではないのでここでは触れません。

検査を行う時、検査結果を解釈する時は、この点をよく理解しておくことが必要です。

そして、感度と特異度は頻出問題なので、関係性をしっかりと理解しておきましょう。

COVID-19の時の検査について、ここからは蛇足になりますが

やはり問診とフィジカルアセスメント、背景、行動歴、職種や家族構成などを総合的に判断して、結果を解釈することが大切だと思います。

たぶん、陽性だなと思う患者さんはほぼ陽性でしたし、違うなと思った患者さんはやはり陰性でした。

検査は、診断するための構成要素のひとつにすぎないので、臨床ではきちんと患者さんを診て判断することが必要だと思います。

発熱を主訴に来院した患者に対して、ろくに顔も見ずに検査をいきなりやっちゃうようなことはやめていただきたいですね。

なんでかって?

他の疾患を見逃して手遅れになることがあるからですよ。

毎年、認定看護師の卵さん達へ講義をしているのですが、やはり出題傾向をみたりとか

ちょこちょこ手直しは入るわけです。

私が担当しているのは「疫学・統計学・サーベイランス」と、卵たちが苦手としている分野です。

今年はこれは必須のような気もするので、少し長めに入れました。

備忘録的に書き残しておこうと思います。

本当に疾病がある群における検査の陽性率(真陽性率)を検査の感度,本当に疾病がない群での検査の陰性率(真陰性率)を特異度といいます。

感 度 = 真の陽性 /(真の陽性+偽陽性)

特異度 = 真の陰性 /(真の陰性+偽陰性)

検査結果が陽性でも本当は陰性の人を「偽陽性」、検査結果が陰性でも本当は陽性の人を「偽陰性」と言います。

感度が 100%で特異度が100%なんて検査は残念ながらありません。

検査結果が陽性の人の中で、本当に陽性の人(疾病がある人)の割合を陽性的中率と言います。

認定試験にも出題されるので、このところをよく理解しておきましょう。

ここで、COVID-19を例に感度と有病率の関係について少し説明します。

SARS-CoV2のPCR検査の感度は、30-70%と言われていますが、よく用いられている「打率7割」にならって感度70%、特異度99%ということで考えてみましょう。

陽性的中率は、検査前確率の影響を受けます。

検査前確率とは、検査を受ける集団の有病率を指します。

たとえば有病率1%と10%の集団10,000人に検査を行うと、以下のようになります。

有病率 10%では陽性的中率(陽性予測値) 89%、有病率1%では陽性的中率(陽性予測値)41%です。

このように、有病率が低い集団では偽陽性が増えてしまいます。

ちなみに、逆に検査前確率が高い集団に検査をすると偽陰性が増えます。

また、尤度比を使用するとこの弱点が補われるのですが、認定試験の出題範囲ではないのでここでは触れません。

検査を行う時、検査結果を解釈する時は、この点をよく理解しておくことが必要です。

そして、感度と特異度は頻出問題なので、関係性をしっかりと理解しておきましょう。

COVID-19の時の検査について、ここからは蛇足になりますが

やはり問診とフィジカルアセスメント、背景、行動歴、職種や家族構成などを総合的に判断して、結果を解釈することが大切だと思います。

たぶん、陽性だなと思う患者さんはほぼ陽性でしたし、違うなと思った患者さんはやはり陰性でした。

検査は、診断するための構成要素のひとつにすぎないので、臨床ではきちんと患者さんを診て判断することが必要だと思います。

発熱を主訴に来院した患者に対して、ろくに顔も見ずに検査をいきなりやっちゃうようなことはやめていただきたいですね。

なんでかって?

他の疾患を見逃して手遅れになることがあるからですよ。