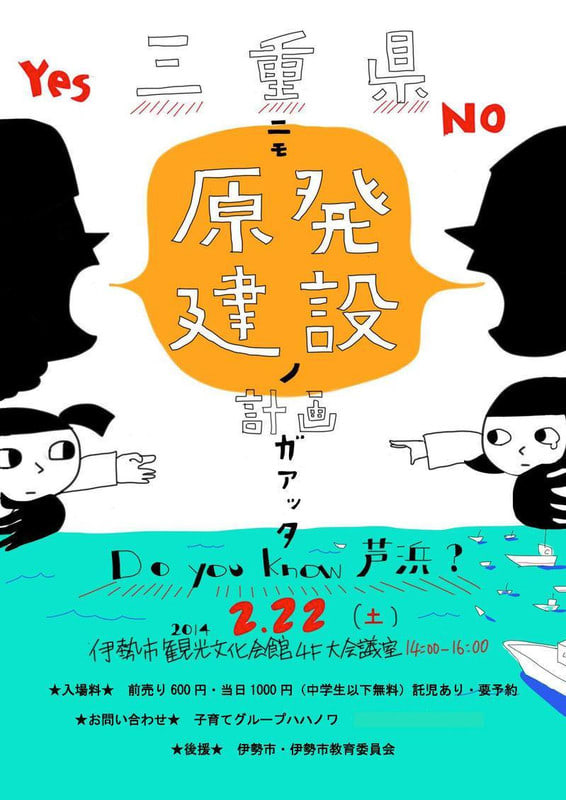

かつて三重県に原発建設計画があったのをご存じでしょう<wbr></wbr>か?原発計画の中でも最も早い段階で候補に挙がったのが<wbr></wbr>、三重県の芦浜原発でした。

三重県度会郡南島町(現南伊勢町)と大紀町(現紀勢町)<wbr></wbr>にある美しい浜辺、芦浜。小さな漁村である芦浜地区は3<wbr></wbr>7年間の長き渡って親しい人間関係と地域の崩壊が続きま<wbr></wbr>した。

地元で何が起こったのか。どのような妨害があったのか。<wbr></wbr>インターネットもない時代にどうやって三重県全体の動きに繋<wbr></wbr>がったのか。

三重県の歴史の重要な一面である芦浜原発計画が白紙撤回<wbr></wbr>された2月22日に地元の方を招き、お話をお聞きします<wbr></wbr>。

熊野灘の原発建設計画が発表されてから50年。今も芦浜<wbr></wbr>地区は中部電力の所有地のままとなっています。原発を新<wbr></wbr>設するならばこの土地は候補に入ることは間違いないでし<wbr></wbr>ょう。子供たち先の世代に何を残し何を残さないのか。共<wbr></wbr>に考えてみませんか?ぜひお越しください。お待ちしてい<wbr></wbr>ます!

子育てグループ「ハハノワhttp://hahanowa.exblog.jp/」から「Do you Know 芦浜?」というイベントのご招待を受けて先週末、万難を排して参加させていただきました。

「芦浜」はかつて原発が計画された三重県の南部の浜辺です。

計画が公になった1963年から2000年の計画撤回に至る、地元での推進派と反対派の対立の経緯について、地元の教師であった柴原洋一さんから。県内で81万名もの反対署名を集めた医師の大石琢照さん。漁師の夫とともに反対を訴えた小倉紀子さん。3名の方からハハノワとのやりとりを通して当時のエピソードを聞かせていただきました。

緊張した傍聴者の私よりもスピーカーの方々お一人おひとりの和やかな雰囲気は、様々な意味で結果的に原発が建っていない「現実」からのものだと感じました。

ただ、福島原発事故の前には、推進派の敷地に『芦浜をもう一度』という雰囲気もあったといいます。

それは、住民同士が憎みあい、家族さえも分断し、子どもたちも巻き込んだ闘争を、白紙撤回という結果を受けて皆が口を閉ざしてしまったところにあったのではないかと大石さんは語っておられました。

三重県でもとくに南部地方にはこれまで、大企業誘致の話や伊勢湾に橋を架ける話、新幹線計画、そして原発の立地などの話がありました。「過疎」という不安を煽られ、「夢のエネルギー」とか「新幹線」とか、企業誘致による雇用、道路整備による物流などなど、「便利で快適な暮らし」というイメージと、それが「いいこと」だと刷り込まれてきた若い世代ほどそれが「魅力」に感じるのかもしれません。

しかし、現に大企業が建ちならび、新幹線が走る「過疎の村」には、なるほど原発やチッソなど国策に与してきた企業とともに「被害」と「犠牲」の歴史が横たわっています。

先月のナムナム集会(遊煩悩林2014.2.6)では山口県の上関原発闘争を今も戦っておられる祝島の方に、反対派が高齢化し孤立化していく現実を聞かせていただきましたが、今回、芦浜の闘争を戦ってこられた方々のお話を聞き及んで、表面的な「便利で快適な暮らし」を「魅力」として刷り込まれていく世代に、その足下に現実としてある被害と犠牲を「伝える」ということの重要性を改めて感じました。

伝えるには、何を伝えるのか、どうしてそれを伝えるのか、伝える側がはっきりとさせなければなりません。

それは人間として生まれて本当に大切な事柄が何であるかを確かめることだと、その上で「伝える」という覚悟。

まずこの自分が、「便利で快適」という呪縛から解放されたいと思っているのかどうか。

ハハノワから問われた事柄です。

自分たちが学んだことを多くの人に知ってもらいたい、知らさなくてはならないという使命感と行動力が「伝える」という内実ではないでしょうか。

ハハノワに倣っていかなければなりません。

〈参考に〉

朝日新聞デジタル

http://digital.asahi.com/articles/NGY201311280021.html?_requesturl=articles/NGY201311280021.html&iref=comkiji_txt_end_s_kjid_NGY201311280021

中日新聞プラス

http://viewer.chuplus.jp/books/viewer/app/P000003079/2014/02/23/8

便利・快適が、どこかの誰かの犠牲の上に成り立っているとすれば、その「犠牲」の現実を知ろうとする知恵がハハノワの知恵ですね。

その犠牲の上に成り立っている事実を学ぶことができれば、それまで「便利で快適」だと思っていたことが、はたして本当に「便利で快適」なことだったのか、さらに便利で快適なことだと思って、肯定して認めてきたのは誰だったかということが明らかになります。

「呪縛からの解放」は、いかに他者の犠牲の上に成り立っているのかを知っても、手に入れたものを捨てられない「私」に対して、それを手放すことができるの?という厳しい問いかけでした。

コメントありがとうございます。