健康ってなんだと思われますか?

健康は個々人の体の問題以上の意味が付与されています。それは社会全般に関わることのようです。こんな一文をご覧になってみてください。

---------------------

1946年、世界保健機構(WHO)の保健憲章では、

「健康とは、肉体的、精神的、ならびに社会的に完全に良好(well-being)な状態であって、単に疾病や病弱ではない、というだけではない」

…と、健康について定義している。

これは、それまでは身体疾患への罹患の対語として、あるいは個人レベルで個人の責任としてしか捉えられていなかった健康という概念を、心の健康や社会で人間らしく生きるということまで含めるようになった、画期的な試みだった。

ここでは、健康を享受することが基本的人権であり、それを守るためには、国や社会の協力が必要である、ということを意味するのである。

(「メンタルヘルス入門・第3版」/ 藤本修・藤井久和・監修)

---------------------

先の世界大戦が終結した時期というのは、人権意識が一気に高揚した時期のようですね。無理もないでしょう。膨大な人命と財産とインフラが損失を被ったのです。その時期には日本国憲法も作成、公布されました。日本国憲法はその時期の空気をいっぱいに吸収してつくられた憲法だったのです。

それだけではなく、WHOは「健康」という概念をファシズムが席巻した第二次大戦気以前の経験を汲み、もっと社会性を持たせるような定義を採択しました。

甚だしい貧困や情報操作によるマインドコントロールや暴力による洗脳などによって、一定の精神状態、ある決定を下すような思考誘導されたりするような状況を「健康でない」と断定できるようになったのです。

単に肉体的に生きるというだけでなく、意思の自由が保証され、良好な環境で生きることを楽しめるようになることが「健康」なのであり、この新しい定義による「健康」を実現させるためには、単に病原菌への感染予防などの努力だけでなく、政策や教育などにより、社会的公共心の定着が求められるのです。

なぜなら、新しい定義によるところの「健康」は、基本的人権であるからです。

日本国憲法はこんな開明的な思想という空気をふんだんに採取した世界最高レベルの理念を表明する基本法なのです。

こういう憲法が改変に向けて着々と攻略されているのはなぜか。こういう憲法が非難されるようになった社会の変化はどういうことなのか。

ひとえに、「健康」がはなはだしく損なわれたからです。「精神的、また社会的な良好」性が損なわれたのです。

そうなった原因の一つには、日本の精神風土に憲法の理念が根づかなかったことがあげられます。日本の家父長制的な支配関係が昭和40年代くらいまではまだまだ根強く働いていたのです。それは親の都合に合わせて子どもがしつけられる、という「教育」に見られます。

たとえば、日本人の教育観には「ほめるのはいけない」という考えがあります。ひとは謙虚でなければならず、自分の功績や成功を素直に喜ぶのはひけらかしにつながるので、謙虚という「徳」にそぐわない。とくに若者の成功や功績は年長者の顔を潰すので絶対に評価してはならない、というような暗黙の了解がありますよね。

でもこれは大きな間違いです。ほめるというのはお追従を言うことではありません。お追従、つまりべんちゃらはおおむね「ウソ」をいいますよね。こちらのこころにないことを言うのです。これではたしかに相手はいい気になって、つけあがるでしょう。なぜなら、べんちゃらをいうのはつまり、「わたしはあなたの下に入りますよ、そのかわりあなたの権力や権威でわたしを大勢の人の前で高めてくださいよ」、という暗黙の要求があるのです。この要求はことばに出して言明せずとも、十分相手に伝わります。べんちゃらをいう、という行為によってそれは伝わるのです。ですから相手は確かにつけあがります。

しかし「ほめる」というのは、相手を正当に承認していますよ、という意思表明です。「正当に」承認するには、それなりの根拠があります。ほめようとする対象の子が実際に達成した成果にきちんと注目するのです。その子の成果を注目して、さらにそれを肯定するのです。

「子育てハッピーアドバイス」にはこんな漫画が紹介されています。漫画は引用できませんので、会話を書き写します。

---------------------

(太字は怒鳴っているようすを表します)

1.大人の論理を子どもに押しつける親。

こども: わー、寝坊した~。

親: もう! だめね。

15分も遅れているじゃないの!

もっとがんばって起きなさいよッ!

こども: (半分泣きながら、とぼとぼ学校へ行く。)

(心の中で)ぼくってほんとうにだめなんだ…

こども: ただいまー。今日、テスト返されたー。

親: なにっ!? 50点?

こども: (親の強い調子にびくっとなっている)

親: ちゃんと勉強してるの?

もー! がんばりなさいよッ!!

こども: (しょんぼり)

(心の中で)どーせ、ぼくはだめだよッ

2.子どもの側に立って、子どもに共感的な親。

こども: わー、寝坊した~。

親: でも昨日よりは5分早かったじゃない。がんばってるじゃん。

こども: (心の中で) えへっ、よーし。明日は寝坊しないようにがんばろう!

こども: ただいまー。今日テスト返されたー。

親: あら、50点。この前は30点だったから、20点もアップしたんだね。

ちゃんと勉強してるんだ(^^) がんばってるね。

こども: うんっ! こんどはぼく、もっといい点取るからねー。

解説

わたしたちは、よく子どもに「がんばれ」と言います。

先生が連絡帳に、最後に赤ペンで書くのも、

たいてい「がんばりましょう」とか、

「今度からもっとがんばりましょう」ですね。

確かに「がんばれ」と言われて、

がんばろうと思えるときもありますが、

よけいつらくなるときもありますので、

気をつけなければなりません。

どんな時かというとそれは、

これ以上がんばれないくらいがんばっているのに、

さらに「がんばれ」と言われたときです。

「じゃあ、これ以上どうすればいいの」という気持ちになってしまいます。

お母さんにしても、朝から晩まで、家事、育児に追われて、その上仕事もして、くたくたになっているところに、夫から、「もっとがんばれよ」といわれたらどういう気持ちになるでしょうか。

お父さんも、会社で同じようなことがありませんか。

「今月はたいへんだから、日中は一件でも多く営業に回ろう」と自分でモチベーションをあげて出かけようとしたところへ、上司に呼び止められて、「今月は成績が上がっとらんッ! 営業しっかりがんばらんかいッ」と言われたら、ムカッときませんか。

そういうときに上司から、「厳しい景気だが、それでもこの件数までがんばったのか。よくやってるな」と言われると、その上司に器の大きさを感じませんか。夫からでも、「たいへんなのによくやってくれてるな、ありがとう」とか言われると、ちょっとは胸のつかえが下ります。

子どもも同じなのです。

「いやあ、うちのこどもは、ちっともがんばってませんわ。

毎日ゴロゴロ、ゴロゴロ、ゲームばっかりして、

宿題もしないで、どっこもがんばってません」

と言われるかもしれませんが、

子どもは子どもなりに、いろいろ苦労しているところがあるのです。

学校に行ったら、

いじめにあわないかと思って人に気を遣っていますし、

家に帰ったら、ガミガミ言われるのを一生けんめい耐えている。

子どもなりにがんばっているところがあるのです。

そういう子どもに、「がんばれ、がんばれ」だけじゃなく、

「おまえもけっこうがんばってるな、ご苦労さん」と言ったほうが、かえって元気が出てきます。

「がんばれ」ということばは相手を選ぶ。

言っていい人と、そう言ってはいけない人がいる。

だけど「がんばってるね」「よくがんばったね」

ということばを言ってはいけないひとは

ほとんどありません。

「がんばれ」よりも「がんばってるね」、

相手のがんばりをねぎらうことばを

よく使うようにしてはどうでしょうか。

(「子育てハッピーアドバイス」/ 明橋大二・著)

---------------------

「がんばれ」というのは要求です。こちらの思惑にかなうような結果を出せ、という要求です。一方、「がんばってるね」「よくがんばったね」は承認です。相手の努力を肯定的に承認する行為です。両者の違いは、明治憲法と現行憲法の違いと言ってもいいと思います。

明治憲法はひとりひとりの国民の都合は二の次三の次に置かれていました。一番重要なのは、明治政府の構想どおりの「国家」でした。この場合、「国家」というのは、政府を構成する人たちとそのひとたちの理念、その人たちの権益でした。個々人の命より国家のメンツが大切と定めていました。それへの反省から現行憲法は、国家という、一部の特別な権力を有する人たちの都合ばかり優先させるのはいけない、国民ひとりひとりの都合を最大限に守るようにしよう、という理念が現行憲法です。

子どもへの接し方と同じです。親の考え方、親の都合、親のメンツを第一に立てようとすると、子どもの事情への理解がおろそかになり、どうしても押しつけになってしまいます。しかし、子どもは親とは異なる人格者である以上、子どもには子どもの事情・言い分があるだろう、と考えるようにすると、肯定的承認を与える心の余裕も出てこようというものです。

相手への配慮をおろそかにしない、相手の事情を思い図ろうと優先的に努める、相手のひとの尊厳を尊重する、といった考え方は日本国憲法に反映された理念です。そしてそういう態度を示すときに、「精神的・社会的健康」は達成されてゆくのです。1946年にWHOが定義しなおした「健康」の概念には民主主義の理念が必要不可欠となっています。

ところが、いまやこの憲法は改廃の危機に立たされています。一部の企業だけに儲けが上がるように仕組まれたしくみができあがり、そのために多くの人びとが排除されてゆくのです。経済的に「勝者」と「敗者」が決められ、経済競争に敗れた者はのたれ死ね、と言わんばかりの世相になりました。障害者や老人など、経済的に不利な立場にいる人たちにも、公的扶助が減らされます。自分で金を稼げない人間は生きる資格がない、と言わんばかりの政策が実行に移されてきました。老人であろうと障害者であろうと、自分の命は自分の責任で看ろ、というのです。労働者も長時間労働に追いやられます。抗議すれば解雇されるので、泣き寝入りしている場合が多いのです。そのため、うつ病を発症させたり、極限まで追いつめられ、自殺するひとが一年に3万人以上出ているのです。もう21世紀に入ってずっとです。それでも、「弱いことが悪い、自己責任」ということで、そういう事態は放置されるのです。

「身体的、精神的、社会的に良好な状態」に達しない人々が増えても、国も社会も何の協力もしません。WHOの「健康」の定義からすると、これは「不健康」です。どうして国も社会もこんな状態を無視するのでしょうか。明橋先生は別の著書でこんなことを書かれています。

---------------------

「今の子どもは恵まれすぎている」と言うひとがいます。ですがほんとうに恵まれた子どもは、ひとを大切にできるはずです。

ひとを大切にできない子どもがいるとすれば、それはたいてい、その子自身が、大切にされた経験がない、ということです。

非行に走る子どもの中には、父母がいつも仕事で家にいない、その代わりに置いてあるのが一万円札。子どもはそれで欲しいモノはなんでも買い、部屋にはゲームやお菓子があふれている、という子どもがいます。そういう子は果たして恵まれているのでしょうか。

確かに、食べることには不足はなかったようですが、でも本当に大切なものには決して恵まれてこなかった、という気がします。

(「輝ける子」/ 明橋大二・著)

(下)につづく

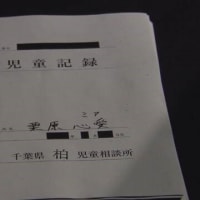

昨年冬に組織に抗議の手紙を書いたら大問題になって、結局不活発になりました。その後長老から話があるとかいう連絡があったが引きこもって応じませんでした。

そしたら、排斥になったというメモ書きがポストに入っていました。

私は人を組織のための消耗品みたいにみなすのが本当に腹立たしいのです。また自分の事よりも組織の事という考え方がどうしても馴染めませんでした。そんな私ですので、元エホバ形のブログをあれこれ見てきましたが大いに腹立たしかったです。というのはほとんど皆右翼系の考え方で、組織の代わりに天皇だとか日本だとか日の丸だとかを持ってきただけだったからです。

全然マイコン解けてねえじゃねえかという思いでした。そんな中でルナさんのようなブログを見つけてたいへん嬉しく思っています。

「八王子君が代訴訟」のコメント欄を読んで、ルナさんは本当にマイコンが解けきった人だなあと思いました。エホバの証人を完全に客観視しているし、完全に過去の物になっておられるなあと。私も全く同感です。

愛国心とか日本人らしさとかは完全に個人的な主観の問題ですもんね。法律にして全員に押し付けようというのは絶対に間違っています。それこそエホバの証人思考じゃねえかと思います。ああいう人たちは自分のやっている事がエホ時代と全く同じだという事に気付いていないのでしょうか。結局組織を離れたというだけで、マインドコントロールには未だに縛られたままなんですよね。

ルナさんのように真の自由人のブログが地味な存在であるのが残念です。でも私は元エホ系のブログではナンバーワンだと思います。これからもいい記事を書いてください。定期的にチェックさせていただきます。

今日、初めて選挙に行ってきました。ココロの自由を弾圧する自民政権に抗議する積りで、候補者と政党を選んできました。もっと住みやすい国になって欲しいですね。

長文すいませんでした。

協会に抗議を表明されたんですね。りっぱな自由市民の行動だと思います。それに、協会に抗議をしたためたのは他にもおおぜいいらっしゃるんです。勇気のある方たちだと思います。

そしてまさにそういう自由市民のような行動を取れるということ自体が、RIM人さんがマインド・コントロールからすっかり自由になっておられるということです。でなきゃ、怖くて抗議の手紙なんてできませんから。

ネトウヨとカルト宗教信者にはよく似た点があります。ひとつは神話を信じるということ、カルト教理と歴史修正主義の人たちの歴史観には共通点があります。かつて理想的な状態が存在していた、とするものの見方です。

また、個人を尊重するよりは全体への帰属のほうを重視することも挙げられます。

どちらもカルト嫌いのわたしにはおぞましいものでしかないです。ネトウヨの立場を取りながら、カルト宗教の批判なんて二枚舌もはなはだしいと思います。

わたしたちはそんな偽善に関わらないようにしましょうね。

では。