今年のラ・フォル・ジュルネTOKYO2024のテーマは「オリジン――すべてはここからはじまった」、肖像画はヴィヴァルディ、バッハからブーランジェ、フィリップ・グラスまで22人もの作曲家が並んでいる。なんでもOKということかもしれない。

有料コンサートはコロナ禍明けのせいか、希望者が多くずいぶん早く売切れになったようだった。わたしは発券手数料を節約するため3月16日に東京フォーラムの窓口に直接買いにいった。11時発売開始で10時40分ころに行ったがすでに長蛇の列、しかも半分以上のプログラムはすでに売切れだった。その日はなんとかマスタークラスのチケットだけ取れた。昨年までは結構当日券を売っていたのだが、今年は初日午後の時点で、残席は4プログラムくらいしかなかった。昨年4年ぶりに復活したとき、じつはホールを2つなくし、1080席ほど減らしていた。そのせいかもしれない。

観客も多く、たとえば飲食スペースが並ぶ地上広場には、円安によるインバウンド需要が多く、かつ観光客の移動に便利な丸の内という場所だったので、外国人観光客を大勢見かけた。

一方で、無料コンサートが充実していた。

まず「京橋エドグランで粋なクラシックを!」で、熊本マリさんのピアノ・コンサートを聴いた。吹き抜けの地下1階がステージでグランドピアノを置き、地下1階から地上への大階段を客席にしていた。

演奏中の熊本マリさん 右はナビゲーター・北原照久さん

開演10分くらい前に行ったが、すでに階段の上まで人がぎっしり座っていた。やむをえず最後尾、つまり階段上の歩道部分に立った。ステージを見下ろすと地下1階といっても、ビルなので地下2階くらいの距離がある。幸い15分くらいしたところで、後ろから4列くらいのところに座っていた若い男性4人組が退席してくれたので、うまい具合にその席(階段)に座ることができた。

熊本さんとナビゲーター・北原照久さんとのトークショーのようなかたちで進行した。熊本さんはピアニストとしては手が小さいとか、14歳のときスペインで誉められピアニストになることに決めた、「ピアノは、料理と似ていてゴール(終わり)がない」、だからいまも1日4-5時間練習するとか、マヨルカ島のショパン博物館でピアノを弾いた話、モンポウの故郷カタルーニャの話、モンポウの全曲録音(世界初)を行い未亡人に感謝された話、など、音楽だけでなくエッセー集を数冊出版したということなので、トークもうまかった。「天国の雨」というささやくようなボサノバの曲を歌い、その録音もあるそうだ。ユーチューブで聴いてみると味のある歌だった。

じつは1990年代前半に熊本さんが出演していたラジオ番組をときどき聴いていて、スペイン在住だったマリさんがジュリアードよりロンドンの王立音楽院が水に合ったという話を聞き、ロンドン旅行にいったとき学校を見にいった覚えがあった。

演奏は、ショパンのノクターンとエチュード「革命」で始まった。アルベニスのグラナダ、モーツァルトのトルコ行進曲(「ピアノソナタ11番」第3楽章)のあとアリアーガというわたしは知らないスペインの作曲家の「ロマンス」が演奏された。20歳で早世し、「スペインのモーツァルト」と呼ばれた人だそうだ。楽譜はスペインの国立図書館にしかなく、人に頼んで書き写してもらい世界初録音をしたとのことだった。14歳のときの曲だが、たしかに軽やかで美しい曲だった。

もちろんモンポウの曲も演奏された。「歌と踊り」が有名だが、この日演奏されたのは「湖」、26歳下のピアノの生徒にプレゼントした曲で、のちに結婚しだそうだ。真珠のような美しい曲だった。

ショパン、アルベニス、モーツァルト、ファリャ 10曲も演奏 大サービスだった。左手が力強く、かつよく回っていた。最後は「火祭りの踊り」で激しい演奏だった。それで最後の曲として演奏する。理由は調律がおかしくなるから、とのことだった。

熊本さんのコンサートを生で聴いたのは初めてだった。テクニックで聴かせるタイプではなく、自分の世界をしっかりもつピアニストのようだった。イベントの時間は1時間と聞いていたが1時間20分くらい続き、ずいぶん得した気になった。

中島みゆきだけでなく、熊本マリも「夜会」というコンサートを2017年から11回も続けているそうで、今年も10月3日に東京文化会館小ホールで開催し、5月27日チケット発売開始とのことだった。

次に、このイベントではおなじみの指揮・岸本祐有乃(ゆりの)、丸の内交響楽団と丸の内フェスティバルシンガーズのオペラを丸ビル1階・マルキューブで見た。今年は「カルメン」ハイライト版でカルメン(メゾ・ソプラノ 堀万里絵)、ドン・ホセ(テノール 志田雄啓)、エスカミーリョ(バリトン 寺田功治)、ナレーターは元NHKの青木裕子だった。

出演者も多く、いかにも観覧希望者の多そうなイベントなので、40分前に行くと驚くなかれ聴衆があふれていた。しかも40分も前なのに、演奏中だった。スタッフに聞くとリハーサル中とのこと。リハーサル目当てで来る人もいるのかと、別の場所で少し休憩し開演10分前に行くとあやうく入れないところだった。もちろん立ち見だが、後ろから6列目あたりで前に背の高い男性がいるので、ほとんど見えない。そこで頭上にカメラを上げ、前の人の頭越しに撮ったのでこんな写真しか撮れなかった。

エスカミーリョ(寺田功治)の声がよかった。岸本さんの指揮もオケ、合唱団の演奏もますますレベルが上がってきたように思った。カルメンは、かつてイギリスで聴き、英語の字幕を追いながらみたが結構わかったような気がした。今回、ナレーターの解説付きでみて、ディテールがわかってよかった。ただ1時間近く、混んでいて暑いなか立ちっぱなしなのは、結構きつかった。

来年同じコンサートが行われた場合は、どうやら開演1時間前にいかないといい場所では観られないようだ。

三菱一号館広場では毎年エロイカ木管五重奏の演奏を聴くのだが、今年は日時が合わず、風蘭というタングドラムとギターのデュオで、ジブリの「風の丘」、カーペンターズの「Close to you」、久石譲の「サマー」。タングドラムは初めてみた楽器だ。球体を押しつぶしたような形で、表面にスリットが付いていて、マレットでたたくと音階が出る。残響音が特徴だ。打楽器と同じく手のひらでこすって音を消す。音色は音叉のような音なので、おそらく金属製だと思われる。大きさはいくつかあり、小さいほうが高い音が出る。ただこの日の楽器は、変ホ長調で調律されていて臨時記号の半音が出せないので、レパートリーに限りがあるそうだ。

伴奏のギターはクラシックギターで、アコースティックギターが金属弦なのに対し、こちらはナイロン弦なので音が柔らかいとのこと。ただアンプを使っているので、わたしには違いはあまりわからなかった。

5月のそよ風のなかでの音楽は心地よかった。

風蘭の演奏。右の青い楽器がタングドラム

その他、明治安田ヴィレッジアトリウムでシューマンの「ピアノ五重奏曲」を聴いた。わたしの好きな曲だが、2楽章でピアニストが交替したのはどういう意図なのか、よくわからなかった。わたしの正面はビオラで、チェロと同等においしいメロディを奏でていることがよくわかった。

地下2階のキオスクステージも5年ぶりに復活した。わたしが聴いたのは、アマデウス・ソサイエティー管弦楽団(指揮:松川智哉)のドヴォルザークの序曲「謝肉祭」とベルリオーズの序曲「ローマの謝肉祭」の2曲。このオケは名前からモーツァルト専門かと思ったら、慶応のワグネル・ソサィエティーのOB中心で1991年に設立したそうだ。30年以上の歴史があるので、まとまりがよくバランスもよかった。開演30分ほど前に行ったので座席に座って聞くことができた。ただ次の予定があり、20分だけで退席しないといけなかったのが残念だった。

今年のマスタークラスは、ジャン=マルク・ルイサダのピアノの授業を聴いた。生徒は東京芸大4年の男性、練習曲はラヴェルの夜のガスパールから「スカルポ」。

ルイサダはチュニジア生まれのフランスのピアニスト、1985年のショパンコンクールで5位に入賞し有名になった。85年はブーニンが優勝した年で日本人では小山実稚恵が4位に入賞した。NHKが大掛かりなドキュメンタリー番組を制作し、そのおかげでわたしはルイサダの名を知った。どんな演奏だったかは覚えていないが、名前を覚えていたので見に行くことにした。

かなりの日本通なようで「すごーい」「どうぞ」「ごめんなさい」「すばらしい」など、ときどき日本語によるコメントを挟んでいた。また「今夜は映画館で」というアルバムまでつくる映画ファンで、ホラー映画の例として黒澤明「蜘蛛の巣城」の紹介をしていた。

これまで何度かみたマスタークラスの先生方の教え方は、音楽の組立て方や観客への聞かせ方という観点での演奏アドバイスだった。そういうものかと予想していたが、今回はまったく違った。

一通り聞いたあと「この十倍、百倍の正確さを身につけないと本物にならない」との言葉で、まず座り方の姿勢の修正から始めた。猫背にならず頭を上げて、上からピアノを見下ろすように、ピアノに対し上半身を正面もってくるとの教えが、レッスンの最後のほうまで何度かあった。ペダルの踏み方や鍵盤の押し方は、端のほうにしないと重くなるとか、指がまむしのかたちになっていると音がフニャフニャになる、「5431」など指使いの指摘もあった。2、3か月トレーニングを続けるとずっとよくなるとのアドバイスだった。

わたしにはわからないが、周りの人で楽譜やタブレットの楽譜をみている人も多かったので、ピアニストの方々にとっては有益だったのだろう。

もっとも怒ったりはせず「スパゲティもアルデンテがいい。フニャフニャはダメ」などユーモアも交えてだった。

音楽的なことでは、もっとこわがらせるよう、脅すような表現を十分にやってほしいとのことで、「悪魔は上にいる」「悪魔が後ろから迫ってくる」「悪魔がさらっていくように」とか、中間部の霧がかかったような部分の説明で「毒のまじった霧を送り込んでくる」など、なるほどと納得した。

このイベントではオーディオコンサートの出店もある。Bowers & Wilkinsでは、たまたま「ラ・マルセイエーズ」、 大阪・オーディオ逸品館では富田勲の音楽がかかっていた。さすがの音質で、しかも入退場自由、時間の調整もできるのでありがたいスペースだ。

☆LFJではないが、このブログに書く機会がなかったコンサートを2つ、記録のために書いておく。

ひとつは3月31日ミューザ川崎で行われた第13回音楽大学オーケストラ・フェスティバルで、今年はシルヴァン・カンブルラン指揮でマーラーの交響曲第10番より「アダージョ」とラヴェル「ダフニスとクロエ」(全曲)だった。カンブルランはフランス人で2010年から9年読売日本交響楽団の常任指揮者を務めた方。マーラーは1月に馬場管で聴いたのと同じ曲だった。この日の聴きものはラヴェルで、しかも全曲版、パーカッション8人、合唱68人の大編成だ。合唱だが歌詞はなく、すべてヴォカリーズ(母音のみの曲)だった。わたしの席は2階席左で、合唱団と同じ高さ、富田勲のような大迫力の演奏を聴けた。

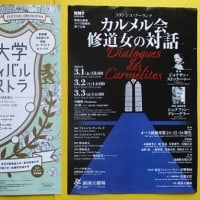

もうひとつは3月1日新国立劇場で観たオペラ研修所修了公演のフランシス・プーランク「カルメル会修道女の対話」、ジョナサン・ストックハマー指揮、オケは東京フィルハーモニー、歌手の演奏もよかったのだが、ジョルジュ・ベルナノスのシナリオに問題があった。

カルメル会修道女たちが革命の波のなか、議会が宗教活動を禁止し宗教施設の閉鎖を命じたため、苦悩しついには殉教へと向かう。20人前後の修道女が次々にギロチンにかけられ、合唱の声もだんだん小さくなる。ギロチンの重い金属音が次々に響きわたる。罪状は「人民の自由」への反逆だという。芝居だとわかってはいても、ガザで大虐殺が続いている現在、見終わって、なんとも後味の悪いオペラだった。オペラを観てこんな思いをするのは初めてだ。

●アンダーラインの語句にはリンクを貼ってあります。