この記事は、2012年9月28日に未完の状態のままで公開し、長らくそのまま放置されていたものです。

あれから1年9ヶ月が過ぎて、ようやく最後まで書き上げることができました。

〈 父の日 〉を記念して、この記事を世に送ります。 2014年6月15日(日)

--------------------- 以下、2012年9月28日公開分 ---------------------

塾で中学生や高校生を教えるようになって、7年目になります。

(本業は学生さんなんだけれど、塾の先生もしているのです)

高校生には数学や物理を教えることが多いです。一方、中学生には、社会科と国語を担当しています。

僕は理系の専攻にいるので、数学や理科を教えるのが自然なのかもしれないけれど、もともとは文科系寄りだった(もしかしたら今も?)人間なので、希望してそれらの科目をやらせてもらってます。

中3の授業は継続的に担当していて、もう7回目になりました。中2は今年で5回目です。中1は一度担当したきりなんですよねえ。

閑話休題。

中2の国語の教科書(光村図書版)には、ちょうど9月の時期の単元に、《 四.きずなを読む 》という単元があります。

(2006年度から2011年度まで使用されていた版では、学習時期は同じだけど《 三.人間のきずな 》となっていました)

この単元では、

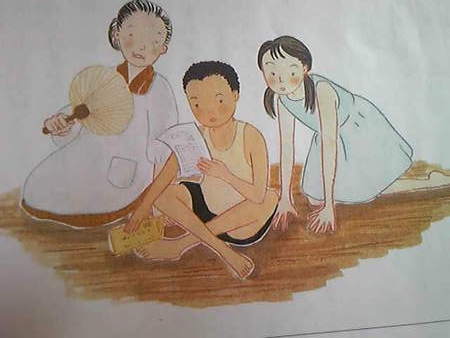

・ 『盆土産』(三浦哲郎) ※ 出典『冬の雁』

・ 『字のない葉書』(向田邦子) ※ 出典『眠る盃』

という小説と随筆がとりあげられています。

両作品とも《 出稼ぎ 》とか、あるいは《 疎開 》とかが出てきたりして、描かれている時代が古いので、もしかしたら今時の中学生には実感は湧きづらい部分があるのかもしれないけれど、家族の絆みたいなものは普遍的だと思うし、とても温かい雰囲気のするこれらの作品が僕は大好きなのです。うまく言えないけど癒されるというのかなあ。味わい深い作品たちですし。だから、目の前にいる中学生諸君にもこれらの作品を存分に味わってもらいたいなあと思って授業をするわけです。

で、今年も例年通り授業したのですよね。もう5回目ですよ。子どもたちは毎年変わるけれど、僕は同じ授業を毎年しているわけです。もちろん年が経つ毎に教え方は上手くなっているとは思うんだけど、基本的には同じ事を繰り返すわけです。

ただ、今年はひと味違った感じが自分の中であったんですよね。

『盆土産』も『字のない葉書』も、単元名にあわせて、《 家族の絆 》を描いた作品で、僕も今までずっとそういう読み方をしていたわけです。それは間違っていないと思います。

ただ、今年はちょっと

《 父親 》にスポットを当てた読み方 をしていたんですよねえ。もちろん父親は家族の一員ですから、家族の絆を描くとすれば父親にもスポットが当たるのは当然なんですが、今年は

《 父親 》という存在 ,あるいは、

《 父親の愛 》 みたいなものがかなり意識されていたのです。これはあくまでも僕の内面の話だから、授業として子どもたちへ語りかける言葉としては去年までのあまり変わらなかったと思うんだけど。

(ア)『盆土産』の父親

『盆土産』のお父さんは、東北地方の自宅に実母と息子(彼が主人公)と娘を残して、東京へ出稼ぎへ出ています。仕事がキツくて、お盆とお正月くらいしか自宅へは帰れませんし、子どもたちにも会えません。きっと寂しいことと思います。

子どもたちは普段は祖母と生活していて、父親が帰ってくるお盆とお正月を心待ちにしているのです。子どもたちから見た祖父と母はすでに亡くなっている設定でした。

このお話はちょうどお盆の父親の帰省を描いたものでした。《 えびフライ 》を土産に、東京から9時間かけて帰ってくるわけです。

最初は、「父親が帰ってくるのを心待ちにしながら釣りをする少年」という場面で始まり、

「みんなでえびフライを食べる」場面、「お墓参りへいく」場面と続いていきます。

そして、最後に父親が再び東京へ戻るシーンとなるわけです。

この最後のお別れのシーンが好きなので、少し引用してみます。

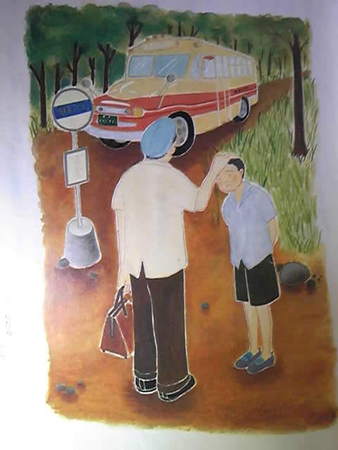

父親が夕方の終バスで町へ出るので、独りで停留所まで送っていった。谷間はすでに日がかげって、雑魚を釣った川原では早くも河鹿が鳴き始めていた。村外れのつり橋を渡り終えると、父親はとって付けたように、

「こんだ正月に帰るすけ、もっとゆっくり。」

と言った。すると、なぜだか不意にしゃくり上げそうになって、とっさに、

「冬だら、ドライアイスもいらねべな。」

と言った。

「いや、そうでもなかべおん。」と、父親は首を横に振りながら言った。「冬は汽車のスチームがききすぎて、汗こ出るくらい暑いすけ。ドライアイスだら、夏どこでなくいるべおん。」

それからまた、停留所まで黙って歩いた。

バスが来ると、父親は右手でこちらの頭をわしづかみにして、

「んだら、ちゃんと留守してれな。」

と揺さぶった。それが、いつもより少し手荒くて、それで頭が混乱した。んだら、さいなら、と言うつもりで、うっかり、

「えんびフライ。」

と言ってしまった。

バスの乗り口の方へ歩きかけていた父親は、ちょっと驚いたように立ち止まって、苦笑いをした。

「わかってらぁに。また買ってくるすけ…。」

父親は、まだ何か言いたげだったが、男車掌が降りてきて道端に痰を吐いてから、

「はい、お早くぅ。」

と言った。

父親は、何も言わずに、片手でハンチングを上から押さえてバスの中へ駆け込んでいった。

「はい、発車あ。」

と、野太い声で車掌が言った。

とっても優しくて温かいんだけど、すごく不器用なお父さんですよねえ。《 朴訥 》ともいうのかな。

とって付けたように 言葉をかける。今を逃せば、もう次はお正月まで息子とは話が出来ない。だからもっといっぱい喋りたいんだけど、うまいこと喋れない。この感じがいいです。

最後の、

まだ何か言いたげだったが、結局は

何も言わずに バスに乗って行ってしまうところも、このお父さんらしいです。

頭をわしづかみにして 揺さぶることで愛情を表現するところも、とっても不器用な感じです。主人公の少年は頭が混乱してしまったみたいですが

不意にしゃくり上げそうになって、とっさに、

不意にしゃくり上げそうになって、とっさに、 言葉を継ぐ息子、すごくかわいいですねえ。お父さんには絶対に涙なんか見せたくない。そんな意地を感じます。

思えば、この場面って、父と息子だからこそ成立し得たんでしょうね。父と娘でも,母と息子でも、こうはならなかったような気がするのです。

この、父と息子のシーンは大好きです。

後で述べようと思いますが、僕の実父はこういう朴訥なタイプではありません。どちらかというと祖父がこういうタイプでした。前に書いたかどうかわかりませんが、僕はお祖父ちゃん大好きっ子で、そういう思い出があるからこのシーンが好きなのかもしれませんねえ。どことなく祖父のことを思い出しているのかもしれません。

--------------------- 以下、2014年6月15日加筆分 ---------------------

(イ)『字のない葉書』の父親

『字のない葉書』は向田邦子氏の随筆です。したがってそこに出てくる人物も、書かれているエピソードも、基本的には現実のものです。

教科書のページ数にしてたった4ページの短い作品で、大きく2つのエピソードが綴られています。

【 第1のエピソード : 女学校時代に受け取った手紙 】

向田さんは女学校時代を、親元から離れて過ごしました。

筆まめな父親は、「3日にあけず手紙をよこした」といいます。「一日に二通来ることも」あったというので、相当な数ですね。

その手紙の中での父親の姿と、日ごろの父親の姿の間には、大きな乖離があったようです。

手紙の中の父親

威厳と愛情にあふれた非の打ちどころのない父親

・ 「向田邦子殿」と書かれた表書き

・ 折り目正しい時候の挨拶から始まる文面

・ 「貴女の学力では難しい漢字もあるが、勉強になるからまめに字引を引くように」という訓戒

・ 他人行儀(「暴君ではあったが、反面照れ性」な父はこうするしかなかった?)

日ごろの父親

ふんどし一つで家中を歩き回り、大酒を飲み、かんしゃくを起こして母や子供たちに手を上げる父

・ 「おい、邦子!」と呼び捨て

・ 「ばかやろう!」の罵声やげんこつは日常のこと

この乖離はどこか面白いですよね。

向田さんは、本作において、「もしかしたら、日ごろ気恥ずかしくて演じられない父親を、手紙の中でやってみたのかもしれない」と書いていますが、おそらくそんなところでしょう。

〈 暴君 〉の中に秘められた、恥じらい やら 照れ やら 深い父性愛 やら が可視化されて、なんだか可愛らしい感じですらあります。

もしかしたら、日ごろの姿は、かなり虚勢を張っていたものなのかもしれません。

戦前の父親の典型的なイメージだなあと思います。当然、いろんな父親が居たはずなのですけれどね。

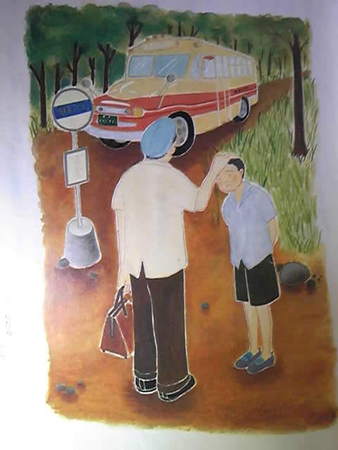

【 第2のエピソード : 末の妹の学童疎開と〈字のない葉書〉 】

時代はもう少し進み、昭和二十年。大東亜戦争はいよいよ末期へと突入し、空襲が激化していました。

向田家は一男三女の四人きょうだい。向田邦子さんには、弟が1人と妹が2人居たのです。

この年、小学校1年生だった末の妹が学童疎開することになりました。

父親はどうにかして娘の安否を知りたいものの、困ったことにまだ字が書けません。そこで、表面に自分宛の宛名を書き、裏面は白紙のままの葉書を大量に用意しました。

大きく○印の書かれた葉書が届けば、「元気だよ!」の合図というわけです。

最初の葉書には、

威勢のいい赤鉛筆の大マル (意訳例:「元気だよー!!(^^)」)

が書かれていました。

しかし、それは長くは続きません。

情けない黒鉛筆の小マル (意訳例:「うん、元気・・・」)

を経て、とうとう

バツ (意訳例:「もう、…ダメ……(><)」)

が書かれた葉書が届くのでした。

最終的には葉書が来なくなり、母が迎えに行くと、「百日ぜきをわずらっていた妹は、しらみだらけの頭で三畳の布団部屋に寝かされていた」といいます。

その末妹が帰宅する日、向田さんは、弟と一緒に家庭菜園のかぼちゃをすべて収穫し、客間に並べます。

言うまでもなく食糧の確保が大変な時代です。まだ小さいかぼちゃを含めてすべて収穫してしまうという行為は、もちろん平素であれば許されない悪事であり、父の雷が落ちたことでしょう。

でも、このときの父は何も言いません。向田さんと弟がどういう動機から行動を起こしたのかをよく分かっているのです。

ついに、末妹が帰宅するというシーン。ここがこの作品のクライマックスです。

引用します。

茶の間に座っていた父は、はだしで表へ飛び出した。防火用水桶の前で、やせた妹の肩を抱き、声を上げて泣いた。私は父が、大人の男が声を立てて泣くのを初めて見た。

もしかしたら、これが娘の前で見せた唯一の涙だったのかもしれませんね。(本当のところはわかりませんが)

そして、この父の姿から、向田さんは何を感じ取ったのでしょう。

もちろん色々な要素が絡み合っているのでしょうけれど、僕は、〈 父の愛 〉を感じ取ったのだと思います。

日ごろは〈 暴君 〉だけれど、それは

そういう表現の仕方しかできない ということなのであって、本当はとても愛情深い人物なのだということ。

それを、向田さんは、女学校時代に受け取った手紙と、昭和二十年の〈 字のない葉書 〉を通じて知ることができたのだと思います。

■ 僕と父親

『盆土産』に描かれた父親の姿と、『字のない葉書』に描かれた父親の姿。

いかがでしたでしょうか?

僕は、どちらの父親も〈 不器用 〉だなあという感じを受けました。そこが2人の共通点でしょうか。

その不器用さゆえ、『盆土産』の父親は〈 朴訥 〉に振る舞い、『字のない葉書』の父親は〈 暴君 〉として振舞っているのだと思います。

好みは分かれますよね。僕はやっぱり『盆土産』に描かれた父親のような〈 朴訥 〉なお父さんが好きです。

乱暴なことが苦手なので、〈 暴君 〉タイプの父親は、遠慮したいなあと思ってしまいます(^^;)

ただ、世の中はうまく行かないものですね。

『盆土産』の項の最後に書いたとおり、僕は祖父とは相性が良くて懐いていたのですが、実父とはなかなか反りが合いませんでした。

今でも、残念なことにしっくりいかないままです。

父は声が大きくて、物事に対して批判的で、ちょっぴり押し付けがましいところがあります。

このブログの読者諸氏はご存知かもわかりませんが、僕は結構な繊細さを持った人間です。

少し聴覚過敏なところがあって大声は怖いのです。

そして、なにより、自分のテリトリーを侵すような押し付けがましい人は苦手なのです。

何か一貫した基準に則って叱るというより、自分の怒りをダイレクトにぶつけてくるところも僕は嫌でした。

決して叱られることは嫌いではなくて、むしろ真剣に叱ってほしいという願いもあるのですが、実父の場合は、自身の感情を解放するための行為としての〈 怒る 〉であって、相手のことを考えて〈 叱る 〉では無かったのです。

少なくとも、僕にはそう感じられました。残念な話ですが。

実父は一生懸命に働いて、僕や母や妹を養ってくれています。その点では頭が上がりませんし、素直に感謝するところです。

そして、『字のない葉書』の父親がそうだったように、きっと父は父なりに、僕のこともあれこれ考えてくれているのだとも思います。

ただ、どうしても相性が合わないということなのでしょう。

僕は父に対してどうやって接したらいいのか、正直言って、わかりません。

父は父で、僕に対してどうやって接したらいいのか分からなくて困って居るのかもしれません。

息子は父を選ぶことはできません。

また、父も息子を選ぶことはできません。

これはもう、不可避の運命なのですよね。理不尽でも不条理でも受け入れていくしかないわけです。

そういう事情があるからこそ、僕は〈 父 〉というものに対しては、特別な思いがあります。

父親的存在に対して、かなり憧れがあります。

僕は基本的に〈 年上専 〉です。基本的には、父ちゃんや兄ちゃんのような人に憧れ、恋をします。

父ちゃんや兄ちゃんに思いっきり甘えたり、叱られたりしたいのです。

たっぷり〈 父性愛 〉を注がれたいのです。

まるで息子のように、弟のように、可愛がってほしいなあというのが、根っからの願望です。

(したがって、僕は断じて少年愛者ではないのです。自分自身が少年のように扱われたいのです)

■ 父性・父性愛のこと

ところで、〈 父性 〉って何なんでしょう。

〈 父性愛 〉って何なんでしょう。

そのことについて考えるにあたって、僕が大いに参考にしている書籍が、『父性の復権』(林道義著,中公新書)です。

この本の表紙を開いたところには、以下のような記述があります。

父の役割は家族を統合し、理念を掲げ、文化を伝え、社会のルールを教えることにある。この役割が失われると子どもは判断の基準,行動の原理を身につける機会を逸してしまう。いじめや不登校が起こり、利己的な人間,無気力な人間が増えるのもこの延長線上にある。独善的な権威を持って君臨する家父長ではなく、健全な権威を備えた父が必要だ。父性の誕生とその役割を家族の発生と社会の形成との関連から検証し、父性の条件を探る。

人間が育つとき、そして生きていくとき、〈 母性 〉と〈 父性 〉がどちらも必要なのだと思います。

〈 母性 〉の受け止める作用によって、我々は自尊感情を高めることができます。自分自身の存在を肯定したり、他者と一体感を持ったりすることができます。

〈 父性 〉のはたらきかける作用によって、我々は自立(自律)することができます。混沌に秩序と規範をもたらし、的確な判断をしながら生きていくことができます。

これは両方あってこそのものです。

もし父性のみが作用すると、自尊感情が極めて低い状態となり危険でしょう。

もし母性のみが作用すると、無秩序になったり無気力になったりしてしまうでしょう。

父性も母性も、誰しもが持つものですし、高めていくことができると思います。

また、高めていくのが望ましいのだと思います。

『父性の復権』においても、

父性については、基本的には父も母も両方が持たなければならないと考えている。どちらかが一方的に担うべきものとは考えていない。だから私は父親の役割とか性質と言わないで、父性という抽象的な言葉を使っているのである。もし読者の中に、父性は父親だけが持つべきものだと理解した人がいるとしたら、それは大きな誤解だということを、ここでとくに断っておきたい。

したがって、もし家庭の中で父親に父性が足らない場合には、母親が父性を発揮して子どものしつけにあたるということは可能であるし必要でもある。祖父が代わりを務めることができるのはもちろんである。

また父親に父性がある場合にも、母親が父性を持たなくてもいいということを意味しない。つまり父性に関して現実にどのような役割分担をするかということとは別に、誰が分担しようが、父性という性質を体現する存在が必要だと言っているのである。 (p.207)

との記述があります。父性についての本のため、父性のことだけの記述になっていますが、母性についても同等のことがいえるでしょう。

僕が祖父から注がれたのは、〈 母性 〉でした。

そして、母から注がれたのは、〈 父性 〉と〈 母性 〉でした。

父や祖母とは反りが合わなかったのですが、母と祖父から、父性も母性も受けて育つことができました。

ただ、若干、父性が物足りないという感覚を持っていることは否めません。そして、だからこそ、父親的存在への憧れが生起してくるのかもしれません。

なお、父性 と 男性性(あるいは、母性 と 女性性)の関係については、林さんはこれらを異質なものとして捉えています。

僕も同様の立場をとります。

男性性が強い人が、必ずしも父性も強いとはいえないと思うのです。

( 註 : ただ、〈 男性性 〉と〈 女性性 〉についても、誰しもが持つものですし、高めていくことができるといえそうです。

すべての人が、男性性 と 女性性 をどちらも持っていると思います。もちろん、どの程度持っているか、どちらのほうが強く発現しているかには、ひとりひとり大きな差異があるわけですが、両方持っているには違いないはずなのです。

そこで、すべての人が 男性性 と 女性性 について理解することが重要でしょう。どんな効をもたらすのか,どんな問題を生み出すのか,過剰になったり不足したりしたときにはどうなるのか,暴走させてしまったらどんな危険が発生するのか…etc.

そして、自分が 男性性 と 女性性 をどの程度持っているのかを知り、上手に制御しながら生きていけたらいいと思います)

現代は、〈 インヒビター 〉が存在しなくなった時代ともいわれます。

インヒビターとは、衝動や反社会的行動に対し、それを正面から受け止めて抑止する力のことです。たとえるならば、〈 壁 〉みたいなものでしょうか。

この〈 壁 〉は、「自由を保証しながらある一定の線は絶対に越えられない存在として機能すると同時に、外に対する守りとしての存在でもある」(『生きる力が育つ生徒指導と進路指導』(松田文子・高橋超編著,北大路書房)p.86)と考えたとき、林道義さんの言うところの〈 父性 〉とかなり近いもののように思えます。

今こそ、『父性の復権』が強く求められる時代なのかもしれませんね。