「戦後思想」克服のために Ⅰより

「戦後思想」克服のために Ⅲへ

ではどうして日本人の精神はこんなにガタガタにされてしまったのか。その手口は実に巧妙で徹底的でした。世界の歴史の中で、戦争に破れて国が地上から姿を消した例は無数にあります。例えば大航海時代といわれた、ヨーロッパの壮大な世界征服の時代にスペインやポルトガルが、どんなに残虐な手段で次々に国を滅ぼし、民族を抹殺していったか。そういう例を挙げていけば枚挙にいとまはありません。しかしそういう歴史は誰の目にも、その非人道的な罪悪がはっきりわかるのですが、日本の場合はそうは見えなかった。

これほど巧妙に、陰惨に一国の精神がダメにさせられた例は、史上稀ではないでしょうか。

それはまさに世界の歴史始まって以来の大事件だった。そして誠に残念ながら占領軍はものの見事にその目的を果たして日本を去ったのです。だが今に至るまで日本人はそのことに本当に気づいてはいない。それはなぜか、原因はいろいろありましょうが、中でも近代の文明を駆使した、徹底的な言論の弾圧と情報の操作、いっさいの情報を検閲の枠の中に封じこめ、その空白に新たな情報を、全国津々浦々に張り巡らされた新聞、ラジオなどの報道機関、教育施設を通して、湯水のように流し続けたことによるものでした。先ほど申し上げましたように降伏文書に調印したのが二十年の九月二日、それから直ちに新聞社、出版社、放送局などの検閲が始まる。そして早くも九月十四日には同盟通信社、十八日には朝日新聞社が占領軍の方針を理解していないという理由で発行停止の処分を受けるのです。それに対して抗議をしてももちろん占領軍はいっさい受けつけない。占領軍はお前たちと交渉のテーブルにつくつもりはない、お前たちにはただ命令するだけだとはっきり言明して、言論の弾圧にかかったのです。

ところが、そのようなことは現在の学校の教育ではいっさい触れようとしない。しないどころか戦前の日本は軍部や憲兵隊などから徹底した言論弾圧を受けた、しかし戦後、占領軍のおかげですべて言論は自由、実に平和な、伸び伸びとした時代になった、そう教えられているのです。冗談ではない。例えば皆さんの中にもそういうご経験をおもちの方もいらっしゃるかもしれませんが、私は当時大学に通っていましたがプライベートな手紙が占領軍の手によって開封される、そのあとをセロテープで改めて封をして配達されることがよくありました。私たちはセロテープというのをはじめて見たこともあって、便利なものだと思いながらも腹立たしい思いでその手紙の封を切った記憶が鮮明です。戦時中、特に戦争が激化したころにはたしかに言論の統制はきびしかった。しかしそのときでも私信の検閲というのは軍隊の内部に限られていたことで、個人の手紙を郵便局で勝手に開封するといった人格を完全に無視したような検閲は絶対になかった。それを占領軍はやったのです。

こうして十月になるといっさいの言論の自由の撤廃が指令されて、すべての出版物が占領軍の監視下におかれ、さらに十二月八日、四年前のこの日が大東亜戦争開戦の日なのですが、この日を期してすべての新聞に、占領軍の手によってつくられた「太平洋戦争史」の連載が始まるのです。次いで、翌九日からは「真相はかうだ」というラジオ番組が放送されて、日本がいかに無謀な戦争を仕掛け、いかに残虐な行為を続けたかという徹底したキャンペーンを張ったのです。さらに十二月十五日の神道指令では「大東亜戦争」という言葉の使用を禁止して「太平洋戦争」と呼ぶように指令(それがマスコミや教育界で現在でも守られているのはご存知の通りです)、十二月三十一日には修身、日本史、地理の授業を停止して、それらの教科書をすべて廃止してしまった。これらを総括して彼らは「ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム(日本人に戦争犯罪の意識を植えつける洗脳計画)」と呼ぶのですが、その洗脳の嵐が日本国中を吹き荒れたのです。

だが先ほど申し上げたように、今日の日本では、特に教育界ではまったくこのことを取り上げようとはしない。それは一つには占領軍のやり方が実に巧妙だったということがある。すなわち、そのような検閲が行われたことは、一般にはいっさいわからないように、例えば新聞の紙面では、削除された個所が空白のままにしてあると、検閲が行われたと察知されるので、検閲の痕跡はすべてなくしてしまうように指示したのです。こうして占領軍は実に巧みに日本人の意識を変えていった。特に問題なのは、このようにして言論界を思う通りに操作したあと、二、三年たったころでしたか、占領軍は検閲を事前から事後に切り替えた。すなわち発行以前にお伺いを立てる必要はなく、発行後に提出すればいいように改めたのです。ということは一見自由になったようですが、そうではない。事前検閲だと、もしひっかかれば、その場で訂正すればよかった。しかし事後検閲は、もしも占領軍からクレームがつけば、すでに印刷した新聞も雑誌も全部反故にしなければならないことになる。そんなことになれば新聞社も出版社も死活問題になってしまう。そのために、それにたずさわる人々は必要以上に自己検閲をすることになる。つまり常に占領軍の顔色を伺いながら文章を書くという習性が身についてしまったのです。自分でものを見ることができない、「占領軍の目」でものを見るようになってしまった。

このことを、文芸評論家の江藤淳氏は実に綿密な調査をして、日本人は自分の生きた目をえぐりとられて「占領軍の目」という義眼をはめこまれた、とおっしゃっています(『閉された言語空間』)。まさにそのとおりで、日本の新聞社も出版社も、そういうことにたずさわった文化人はすべて義眼でしかものが見えないようになった。実はその「義眼」が現在まで、日本のほとんどすべてのジャーナリズム、言論界を動かし、国民すべてがその影響のもとに生きているのです。南京で三十万人を虐殺したといわれれば、それに抗議することをあたかも罪悪のようにためらい、日本人の残虐行為が報道されれば、鬼の首でも取ったようによろこぶ風潮、すべてそれはこの「義眼」のなせるわざなのです。もっともこの場合は「占領軍の目」というより、「アジアの近隣の目」といったほうがいいかもしれない。いずれにせよ、日本人は「自分の目」で自分を見ることができないようになったのです。自分を見るときは常に他人の目で見るように習慣づけられてしまったのです。

皆さまは「蚤の曲芸」という話をご存知でしょうか。これは尾崎一雄という小説家の『虫のいろいろ』という作品の中に出てくるものです。蚤は実に小さな虫ですが、自分の背丈とは桁外れに長い距離を跳ぶことができる。だからこの蚤に曲芸を仕込むのは容易なわざではない。そのため一番最初には、この蚤を小さな丸いガラスの玉の中に入れるのです。当然、蚤は得意の脚で跳ね回るのですが、周囲は硬いガラスの壁なのですぐ落ちてしまう。そうしているうちに蚤は跳ねることに絶望し、あげくの果てはそのガラスの玉の中だけが自分の世界だと思ってしまう。そうして跳ぶのをやめる。そうなってしまえばガラスの玉から取り出してももう蚤は跳ぼうとはしないのだそうです。曲芸師たちはそこまで仕込んだあとで、蚤に芸を教えて舞台に立たせるのだそうです。私はこの戦後の無惨な日本の状況を思うと、いつもそのことが頭に浮かぶのです。尾崎一雄さんもこの話を聞いたときは実に「無惨な話」だと思ったと書いておられる。「持って生まれたものを、手軽に変えてしまう。……これほど無惨な理不尽さは少ないだろう」。本当にその通りで、まさに戦後の日本人は、すでに占領というガラスの玉から抜け出したはずなのですが、そのガラスの玉の中に生きていたときの習性が身についてしまって、もう自分は跳ぶことはできない、それが自分の生まれつきの能力なのだと思いこんでしまって、目に見えない占領軍の目を意識して文章を書くようになったのです。戦後思想、戦後教育の問題はすべてこのおびえのような意識から生まれて、現在まで続いているのです。そして占領軍も、ちょうど蚤の曲芸師のように、もう跳ぼうとはしないことを見届け、わが事成れりと考えて占領を解いたのです。

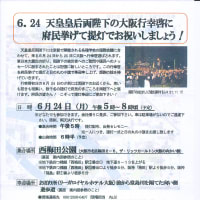

だが、日本人すべてがこの錯覚の中に陥っていたその中に、ただ一人、錯覚から免れた方、ガラスの玉の外に身を置かれた方がおられた。それが実は昭和天皇だったのです。天皇は占領が終わったとき、「これでいよいよ占領は終わった。あとは日本人が思いっきり自分たちの手で自分たちの力で日本を再建していける。そういうときが来た」とおよろこびになったのです。

そのときお詠みになった御歌、

風さゆるみ冬は過ぎてまちにまちし八重桜咲く春となりけり

あの冷たい風が吹いていた冬は終わって、待ちに待った八重桜が咲く春となった。平和条約発効の日は、昭和二十七年四月二十八日、天皇誕生日の前日、ちょうど八重桜が咲く季節

です。この燗漫と八重桜が咲きほこる時を迎えた。そういうあふれるようなよろこびの御歌ですね。さらにもう一首、

国の春と今こそはなれ霜こほる冬にたへこし民のちからに

いよいよ春が来たのだ、霜の凍りつくような寒い冬の中で耐えに耐えてきた国民の力によって。国民は本当によく耐えてくれた、我慢してくれた、そのお前たちの力によって今日を迎えることができたとおっしゃったのです。「占領が終わったからよかった」というのではない、皆がよくぞ我慢してくれたからこそ今日の日を迎えることができた、それがうれしいとおっしゃったのです。この御歌をお詠みになったとき、天皇の御心の中には、おそらく終戦の翌年の春、歌会始の折にお詠みになった次の一首が浮かんでおられたにちがいない。それは「松上の雪」と題する一首でした。

ふりつもるみ雪にたへていろかへぬ松ぞををしき人もかくあれ

これからはいよいよ占領下という想像を絶する苦しみの中に、日本再建の営みが始まる。お前たちはさぞかしつらいだろうが、「ふりつもる雪」の中でも、美しい色を変えない松、あの松のように節操を守って、日本人の心をしっかり守り抜いて、この難局に耐えてほしい、「松ぞををしき人もかくあれ」、あの松のような雄々しい日本人であってくれよと、思いをこめてこの一首をお詠みになったのです。占領が解けた今、この六年前の御歌を御心に浮かべながら、あのとき自分が詠んだように、お前たちはじっと耐えて、松の緑をしっかり守ってくれたにちがいない。だからこそ今こうして占領が終わったのだとおっしゃったのでしょう。しかし本当に申し訳ないことに、国民はこの昭和天皇の深いご信頼を完全に裏切ったのです。あれほど熱い思いで天皇は今日の日をお迎えになったのに、国民は、ポツダム宣言で約束させられた、その言葉通りに、彼らの「新秩序」の中に見事に組みこまれてしまっていたのです。そしてその日から五十年、いまだに日本人はこのガラスの玉の中から出ることができないでいる。それどころか、昭和天皇が御崩御になったあとは、政治家の世代が戦後教育の中で育った人々に入れ替わってきたこともあって、状況はさらに深刻になってきている。そして占領軍が考えていたよりさらに先回りして、日本の心を踏みにじろうとする人々が時代を動かそうとしているのです。

ではなぜこのようなことになったのか、ガラスの玉の存在に気づかないのか、問題はそこにあるのです。私は最初に申し上げたように、ここで、占領軍のやり方があまりにひどかった、だからこんなことになったのだ、というような愚痴をいおうとしているのではありません。もちろんこれまで述べてきたように、占領軍のやり方は実に過酷でした。史上稀に見るひどいものでした。しかしだからといって、このガラスの玉から抜け出ることができないでいる現実を、すべて占領軍のせいにしようとは思いませんし、またそうすべきではないと思うのです。現に昭和天皇はそのガラスの玉の外に身を置かれていたではないか。ということは、やはり日本の側にも大きな問題があった。いかにきびしい占領政策であったとはいえ、それを撥ね返す力がなかった。それはなぜか。そのことをお話ししていけば、あまりに多岐にわたりますので、ここでは戦後の日本人が陥っている一つの思考法についてふれておきましょう。

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、埼玉大学に長谷川三千子という教授がいらっしゃいます。この方は戦後生まれのまだ若い方なのですが、この先生が自分の経験を次のように書いておられます。曰く、

自分は戦後の生まれで、当然、戦後の教育を受けて育ってきたので、ご多分にもれず、戦前という時代は、理性を失った暗黒時代だったと信じてきた。だが、その後どういうきっかけだったか、戦時中の記録を読みあさりはじめたことがあって、数カ月過ごしているうちに、はっと一つのことに気づいた。そして自分はこれまで「戦争」ということについて何一つ理解していなかったことを知ったといわれるのです。その「一つのこと」とは何か。それは自分はこれまで「敵」というものの存在に気づいていなかった、ということでした。学生時代にはまったく教わらなかった戦記ものの世界、その中にひたっているうちに、あっ、そうなんだ、自分は今まで「敵」の存在を抜きにして、歴史を読んでいたのだと気づかれたのです。たとえば「戦争が始まった」というでしょう。「原爆が落ちた」というでしょう。すべては自然現象のような言葉づかいでしょう。しかし「戦争が始まった」といっても、当然そこには敵があり、味方がある。アメリカがあり、日本がある。その相互の国家意志がさまざまな形でぶつかりあいながら、遂に戦争に突入していくわけでしょう。ところがこれまで読んだ歴史ではそれを一人芝居のように日本の航空艦隊が真珠湾に襲いかかった、何とひどいことをするのだろう、ということですべては片づけられてしまっていた。そこには「敵」の存在はまったく無視されている。「原爆が落ちた」というのも、考えてみれば実に奇妙な表現で、いうまでもなく、アメリカの飛行機が、原爆を「落とした」のでしょう。だがその場合にも「敵」の存在を見ようとしない。そして原爆という恐ろしい兵器ができたためにこういうことになったのだ、日本が無謀な戦争を始めたからこういうひどい目にあったのだ、というように、すべてを、いわば「時の流れ」のように見るのです。「これが運命だから」というように諦めてしまうのです。そして原爆投下のボタンを押した「敵」の存在、敵の意志を無視するのです。しかもただ無視するだけではない、それをすべて自分のせいにするのです。

私は福岡に住んでおりますが、昭和二十年の六月、福岡もB29の大空襲を受けました。そのとき福岡の町は壊滅的な打撃を受けたのですが、数年前、それをテーマにして「平和教育」を訴えようとするアニメの映画ができました。その題がまた『火の雨が降る』なのです。火の雨は天から「降った」りしやしない。マリアナの基地から飛び立った二百数十機のB29が大編隊を組んで「火の雨」を降らしたのです。猛烈な絨緞爆撃を繰り返して、何の罪もない一般の民衆を無数に殺害したのです。もっともこの映画は非常によくできていて、かわいい男の子と女の子が手をとりあいながら猛火の中を逃げまどう姿は本当にいじらしかった。かわいそうでした。だがそれを見る人は、空襲を続けるアメリカ兵のことを憎いとは思わない。なんてかわいそうなんだろう、日本は何とひどい戦争を始めて、こんなかわいい子供を苦しめたのだろう。絶対戦争をしてはいけない、戦争を始めた日本の軍部が憎いということになるのです。考えてみれば何と倒錯した心理でしょう。広島の「原爆慰霊碑」の前に「ふたたび誤ちはくりかえしません」と書いて世界の人々を唖然とさせる心理状況もまったく同じところから生まれたものなのです。

長谷川三千子先生は「敵」の不在について次のように書いておられます。

「戦争から『敵』という事実を完全に無視して、片側の行為だけを描写すれば、これはただ気違ひの行為としか見えない。あるいはただ残虐の一語に尽きる。そして戦時中の日本人の行為を、まさにさういふものであつたとわれわれは教はつたのである」(『からごころ』)こうした「敵」が見えない異様な歴史認識を、占領下の日本に重ね合わせてみれば、日本人が最初のころはまだしも、占領の日数が重なっていくにつれて、すっかり警戒心を捨ててしまって、占領軍を平和の使者のように考えはじめた心理、占領軍の言いなりに身を委せた心理もよくわかるのです。そして占領下という異常な状況のもとで施行された憲法を、後生大事に抱えこんで、先に申し上げたように「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」軍備を放棄し、「われらの安全と生存」をすべて他国に委ねて悟として恥じないという、驚くべき心理がどこから生まれてきているか、実に手に取るようにわかるのです。その恐るべき心理の泥沼から抜け出さない限り、日本に未来は絶対にないのです。

この「戦争がはじまった」「原爆が落ちた」という「敵」の主体を抜きにした発想は、戦後のすべてに共通するものですが、特に顕著なのが、「戦後は、戦前の『天皇主権』の時代から、『国民主権』の時代になった」というものの言い方、考え方です。それは最近特に問題になっている国歌「君が代」について、戦後の国民主権の時代に、天皇讃美の歌はそぐわないと反論する人が常に口にすることですが、一体それは本当なのか。たしかに憲法の前文に「主権が国民に存することを宣言し」という言葉はあります。しかしそれは占領下という異常な状況の中で、占領軍の手によって「入れさせられた」のであって、日本人が好んで、自らの意志で入れたのではない。そもそも主権が天皇にあるか国民にあるかという議論そのものが、日本の本来の国柄にはそぐわないのです。だから戦前にも「天皇主権」という言葉はなかった。君民一体の政治理想を受け継いできた日本に、「主権」という概念をもちこみ、君民のa間を切り裂いて、天皇から国民へという図式をもちこんだのはほかならぬ占領軍だった。その現実を見ようとはしないで、戦後「天皇主権の世の中から、国民主権の時代になった」というのは、「原爆が落ちた」とまったく同じ発想といわなければなりません。

そんなことよりも、占領軍があれほど、日本人の思想を、哲学を破壊しようとしながらも、天皇を処刑せよ、天皇制を廃止せよというソ連をはじめ多くの国々の意見を抑えて、憲法第一条に、天皇を国民統合の象徴として位置づけたことが、どんなに重要なことだったのか、そのことにこそ注目しなければいけません。それは単に時の流れで「そうなった」のではなかった。日本の必死の思いが「そうさせた」のです。もしここで天皇の存在を抜きにした憲法を押しつけるようなことをすれば、日本人は再び蹶起するにちがいない。そうすればアメリカはさらに百万の軍隊を動員しなければならなくなる。そういう日本国民の気迫が占領軍をして、天皇の地位を認める憲法を制定させたのです。

日本人は占領下、すべては彼らのぺースに巻きこまれたと申しましたが、ただ、こと天皇の問題になったときには、そうではなかった。さすがに、日本の国柄の中核に手をふれようとする占領軍の動きには、当時の日本人は敏感に反応したのです。そういう意味で、この憲法第一条こそは松陰先生のいう「皇国の皇国たる所以」を天下に明らかにしたもの、長い歴史の中に培われてきた日本の精神、伝統の最後の砦、命綱だといってもいい。この「憲法第一条」がある限り天皇という国民統合の象徴として仰ぐ方の万歳を唱え、「君が代は千代に八千代に」と天皇の御代が永久に続くことを祈ることはあまりにも当然のことといわなければなりません。

近頃は、天皇を軽んじる風潮に媚びて、「君が代」の「君」は「あなた」の意昧で「天皇」を指すのではないなどという人がいますが、とんでもない。日本最古の勅撰集(天皇の御命令で撰ばれた歌集)『古今和歌集』の「賀歌」の最初に掲げられた「君が代」、もっともここでは初句は「わがきみは」になっていますが、その「きみ」が天皇であることは当然のことでした。天皇の聖寿の永遠を願うことは、日本人としてあまりにも当然の国民感情でした。そこに「皇国の皇国たる所以」があったのです。日本人にとって天皇と国民は決して別々のものではなかった。それはまったく同一のもの、それこそ、遠い古から、天皇は国民統合の象徴だった。それをあの戦後のただならぬ時代に守り抜いて、憲法の第一条をこのような形で残しえたことに感謝することを忘れて、天皇主権の時代から国民主権の時代になったという言い方がいかに愚かな、ためにするものか、多言を要しないと思います。この場合は単に「敵」の存在を無視しているだけではない、終戦後のあの苦しい時代に処して、日本の国柄を守り抜いた先輩の血のにじむような努力をも無視した、許しがたい所業といわなければなりません。

「戦後思想」克服のために Ⅲへ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます