先日遠的を練習することで強く自覚したことは、手先離れであるということでした。的中が悪い、矢勢が無いということはそもそもダメダメなのですが、射型の面からも「小離れ」「妻手が下がる」というご指摘を常々先生からいただいています。これを改善するためにいろいろ力のかけ方など変えてみたりしているわけですが、折角このようなブログを作ったわけですから、一度体系的にまとめてみようかと思います。

まず「会の構成」をまとめてみたいと思います。これは栃木県では参段、四段審査の学科問題として出題されるテーマでもありますので、審査に落ちまくっている自分にはこの勉強にもなるでしょう(^^;

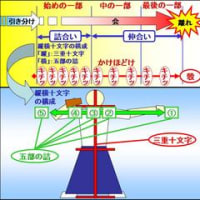

「会」では「詰合い」と「伸合い」が重要と言われています。

「詰合い」とは射型上の要所に気を配ることであり、「詰合い」により「縦横十文字」が構成されることになります。「縦横十文字」は射型上の縦線、横線を整えることで構成されるのですが、この縦線が整った形を「三重十文字」といい、横線を構成する要所に注意を払うことを「五部の詰」といいます。縦線の「三重十文字」とは「両足底」、「腰」、「両肩」が上方から見た時に正しく一枚に重なり、「脊柱」「うなじ」を上方に伸ばした線と十文字を構成していることをいいます。横線の「五部の詰」とは、①弓手の角見と⑤妻手肘、②左肩と④右肩、③胸の中筋をそれぞれ左右に分かれるようにすることをいいます。

「伸合い」は「詰合い」が完成した後にも「離れ」の直前のタイミングである「彀」(やごろ)に達するまで更に伸びる意識をもって「気力の充実」をはかることをいいます。

「彀」に達する目安として「かけほどけ」という考え方があります。これはゆがけにつけたギリ粉がすれる「キチッ」という音のタイミングを目安とするものです。もちろん「会」で力んだり縮んだりすることなく「詰合い」、「伸合い」が行われた場合の目安になりますが、「会」を三部に分けて考えた場合「詰合い」を完成させるのは「始めの部」であり、ここでは「キチッ」が5回程度、「伸合い」を続ける「中の部」で3回程度、「伸合い」から「彀」に達する「最後の部」では2回の「キチッ」のあと3回目の直前が「彀」であるとされています。ここまでの時間はおよそ5秒程度になります。

と、まあここまでがだいたい審査の学科試験で自分が書くような内容です。今回これを図にしてみましたのでアップしたいと思います。一応参考にした書籍を紹介すると「弓道教本第一巻(全日本弓道連盟編)」「紅葉重ね・離れの時期・弓具の見方と扱い方(浦上栄著)」です。(もしもこれをご覧になったかたで「解釈が違うのでは?」という方がおられましたらご指摘をお願いいたしますm(_ _)m)

ただし実際に稽古のなかではより具体的に伸びる方向などを意識しなければなりませんので、これはまた別途まとめてみたいと思います。

まず「会の構成」をまとめてみたいと思います。これは栃木県では参段、四段審査の学科問題として出題されるテーマでもありますので、審査に落ちまくっている自分にはこの勉強にもなるでしょう(^^;

「会」では「詰合い」と「伸合い」が重要と言われています。

「詰合い」とは射型上の要所に気を配ることであり、「詰合い」により「縦横十文字」が構成されることになります。「縦横十文字」は射型上の縦線、横線を整えることで構成されるのですが、この縦線が整った形を「三重十文字」といい、横線を構成する要所に注意を払うことを「五部の詰」といいます。縦線の「三重十文字」とは「両足底」、「腰」、「両肩」が上方から見た時に正しく一枚に重なり、「脊柱」「うなじ」を上方に伸ばした線と十文字を構成していることをいいます。横線の「五部の詰」とは、①弓手の角見と⑤妻手肘、②左肩と④右肩、③胸の中筋をそれぞれ左右に分かれるようにすることをいいます。

「伸合い」は「詰合い」が完成した後にも「離れ」の直前のタイミングである「彀」(やごろ)に達するまで更に伸びる意識をもって「気力の充実」をはかることをいいます。

「彀」に達する目安として「かけほどけ」という考え方があります。これはゆがけにつけたギリ粉がすれる「キチッ」という音のタイミングを目安とするものです。もちろん「会」で力んだり縮んだりすることなく「詰合い」、「伸合い」が行われた場合の目安になりますが、「会」を三部に分けて考えた場合「詰合い」を完成させるのは「始めの部」であり、ここでは「キチッ」が5回程度、「伸合い」を続ける「中の部」で3回程度、「伸合い」から「彀」に達する「最後の部」では2回の「キチッ」のあと3回目の直前が「彀」であるとされています。ここまでの時間はおよそ5秒程度になります。

と、まあここまでがだいたい審査の学科試験で自分が書くような内容です。今回これを図にしてみましたのでアップしたいと思います。一応参考にした書籍を紹介すると「弓道教本第一巻(全日本弓道連盟編)」「紅葉重ね・離れの時期・弓具の見方と扱い方(浦上栄著)」です。(もしもこれをご覧になったかたで「解釈が違うのでは?」という方がおられましたらご指摘をお願いいたしますm(_ _)m)

ただし実際に稽古のなかではより具体的に伸びる方向などを意識しなければなりませんので、これはまた別途まとめてみたいと思います。