今週末には審査があります。栃木県弓道連盟では地方審査の学科問題が公表されており、この問題に対して事前に勉強していくように指導されています。このような形式の学科試験は栃木に来て初めて経験したのですが、いたずらに教本をぼんやりと勉強していくくらいならば、明言された箇所についてきっちりと予習できるほうが目的意識を持って教本を熟読することにつながり、しっかりと身に付いて良いと思います。自分は今度四段を受審するのですが、参・四段の部としては以下の問題が設定されています。

(観念・理念) 次の4問のうち1問出題

1.日々の練習の心がけについて述べてください。

2.審査を受ける目的について述べてください。

3.初心者指導の留意点について述べてください。

4.危険防止について述べてください。

(射技・射法) 次の5問のうち1問出題

1.失の例を二つあげ、その処理方法を説明してください。(P172)

2.矢番え動作について述べてください。(P94)

3.基本動作の注意点(8項目)を説明してください。(P62)

4.会の構成について説明してください。(P115)

5.弓射の基本となる条件について述べてください。(P99)

※括弧内は弓道教本第一巻の掲載ページ

(観念・理念)の項目に関しては、基本的には日頃の稽古で考え、経験してきたことを述べるという性質の問題だと思いますので、これは限られた時間において文章をしっかりとまとめる練習をしておく以外にはないと思います。(ただし4.については道場などに張ってあるポスターからキーワードを拾っておいたほうがいいかもしれません)

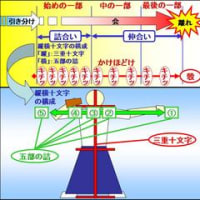

今回まとめるのは(射技・射法)の項目です。以前のブログで4.会の構成に関しては図を作成してまとめてみましたので、それ以外の項目についてまとめていきたいと思います。

まず今回は「失の処理」です。

(1)失とは

射を行う場合、誤って失策をすることがあります。これを「失」といいます。失をした場合に共通して言えることは、畏まり慎む気持ちを持って動作し、かつ他の人に配慮して間延びしないように処理を行うことが肝要です。

(2)失の種類

弓道教本には、失の主なるものとして次の3つがあげられています。

①弓の取り落とし

②弦切れ

③筈こぼれ

(3)失の処理方法

①弓の取り落とし

(a)弓に近い方の足にもう片方の足を寄せます。

(b)弓の近くまで歩行します。(遠くに落ちた場合)

(c)坐射礼の場合は跪坐(きざ)を、立射の場合は蹲踞をします。

(d)弓を取ります。

(e)射位に復し、恐縮の意を表します(揖をします)

②弦切れ

(a)弦に近い方の足にもう片方の足を寄せます。

(b)弦の近くまで歩行します。(遠くに落ちた場合)

(c)坐射礼の場合は跪坐(きざ)を、立射の場合は蹲踞をします。

(d)矢を左手に移します。

(e)弦を拾って左手に持ち、右手で輪に巻き、弓に持ち添えます。

(f)矢を右手にとります。

(g)射位に復し、恐縮の意を表します(揖をします)

なお、弦が屋外に飛んだ場合で、かつ弓の届く範囲内にあるときは、適当な位置まで歩行し(屋外には出ない)、一旦跪坐して弓の末弭(うらはず)にて引き寄せ、弦をとります。ただし二、三度引き寄せても弦がとれない場合には、そのまま退いて射位に復し、恐縮の位を表します。

③筈こぼれ

取りかけ後に筈こぼれした矢は、射直しをしないことが原則となります。筈こぼれの際の対応は場に応じて次のようになります。

(a)射礼の場合

射直しは行いません。筈こぼれした矢を持って本座に跪坐した後に右脇に置きます。この矢は介添えが射る場合には介添えがとり、介添えがない場合には場内の係がこれを取ります。

(b)競技の場合

射直しは行わず、中らない矢と同様に記録されます。その矢は退出の際に取って退きます。

(c)審査の場合

審査委員長の指示に従います。

以上、失の処理方法についてまとめてみました。要点としては、「畏まり慎む気持ちを持って動作し、恐縮の意を表すこと」「間延びしないように処理を行うこと」といえるのではないでしょうか。

学科問題の趣旨からははずれますが、かつては「殿様の前で弓を引いたときにね、万一弓が手から落ちたら七日の閉門だったんだ。刑罰ですよね。それから弦切ってもそうです。弦切っても七日の閉門。」ということもあったそうです。(「稲垣源四郎先生講話 角見の働きと離れの時期」より)弓を取り落とすのはいかにもかっこうわるいですし、切れそうな弦をそのまま試合や審査などで使用すると言うことはいかにもだらしがないことですので、自分自身注意を払いたいと思います。

(観念・理念) 次の4問のうち1問出題

1.日々の練習の心がけについて述べてください。

2.審査を受ける目的について述べてください。

3.初心者指導の留意点について述べてください。

4.危険防止について述べてください。

(射技・射法) 次の5問のうち1問出題

1.失の例を二つあげ、その処理方法を説明してください。(P172)

2.矢番え動作について述べてください。(P94)

3.基本動作の注意点(8項目)を説明してください。(P62)

4.会の構成について説明してください。(P115)

5.弓射の基本となる条件について述べてください。(P99)

※括弧内は弓道教本第一巻の掲載ページ

(観念・理念)の項目に関しては、基本的には日頃の稽古で考え、経験してきたことを述べるという性質の問題だと思いますので、これは限られた時間において文章をしっかりとまとめる練習をしておく以外にはないと思います。(ただし4.については道場などに張ってあるポスターからキーワードを拾っておいたほうがいいかもしれません)

今回まとめるのは(射技・射法)の項目です。以前のブログで4.会の構成に関しては図を作成してまとめてみましたので、それ以外の項目についてまとめていきたいと思います。

まず今回は「失の処理」です。

(1)失とは

射を行う場合、誤って失策をすることがあります。これを「失」といいます。失をした場合に共通して言えることは、畏まり慎む気持ちを持って動作し、かつ他の人に配慮して間延びしないように処理を行うことが肝要です。

(2)失の種類

弓道教本には、失の主なるものとして次の3つがあげられています。

①弓の取り落とし

②弦切れ

③筈こぼれ

(3)失の処理方法

①弓の取り落とし

(a)弓に近い方の足にもう片方の足を寄せます。

(b)弓の近くまで歩行します。(遠くに落ちた場合)

(c)坐射礼の場合は跪坐(きざ)を、立射の場合は蹲踞をします。

(d)弓を取ります。

(e)射位に復し、恐縮の意を表します(揖をします)

②弦切れ

(a)弦に近い方の足にもう片方の足を寄せます。

(b)弦の近くまで歩行します。(遠くに落ちた場合)

(c)坐射礼の場合は跪坐(きざ)を、立射の場合は蹲踞をします。

(d)矢を左手に移します。

(e)弦を拾って左手に持ち、右手で輪に巻き、弓に持ち添えます。

(f)矢を右手にとります。

(g)射位に復し、恐縮の意を表します(揖をします)

なお、弦が屋外に飛んだ場合で、かつ弓の届く範囲内にあるときは、適当な位置まで歩行し(屋外には出ない)、一旦跪坐して弓の末弭(うらはず)にて引き寄せ、弦をとります。ただし二、三度引き寄せても弦がとれない場合には、そのまま退いて射位に復し、恐縮の位を表します。

③筈こぼれ

取りかけ後に筈こぼれした矢は、射直しをしないことが原則となります。筈こぼれの際の対応は場に応じて次のようになります。

(a)射礼の場合

射直しは行いません。筈こぼれした矢を持って本座に跪坐した後に右脇に置きます。この矢は介添えが射る場合には介添えがとり、介添えがない場合には場内の係がこれを取ります。

(b)競技の場合

射直しは行わず、中らない矢と同様に記録されます。その矢は退出の際に取って退きます。

(c)審査の場合

審査委員長の指示に従います。

以上、失の処理方法についてまとめてみました。要点としては、「畏まり慎む気持ちを持って動作し、恐縮の意を表すこと」「間延びしないように処理を行うこと」といえるのではないでしょうか。

学科問題の趣旨からははずれますが、かつては「殿様の前で弓を引いたときにね、万一弓が手から落ちたら七日の閉門だったんだ。刑罰ですよね。それから弦切ってもそうです。弦切っても七日の閉門。」ということもあったそうです。(「稲垣源四郎先生講話 角見の働きと離れの時期」より)弓を取り落とすのはいかにもかっこうわるいですし、切れそうな弦をそのまま試合や審査などで使用すると言うことはいかにもだらしがないことですので、自分自身注意を払いたいと思います。