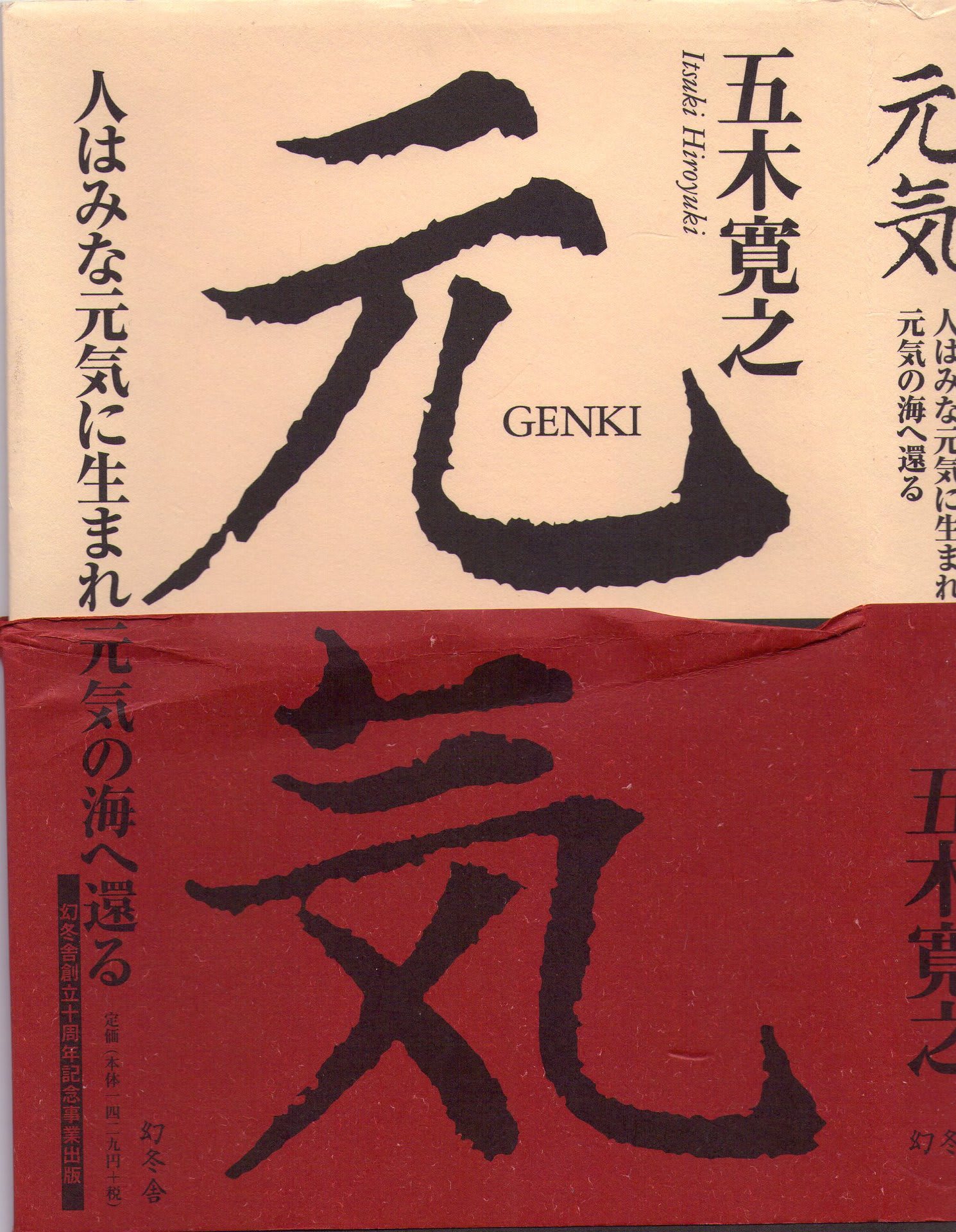

今日の日記は、読んで感動した私の愛蔵書、五木寛之著『元気』(2004年幻冬舎刊)に書かれている「元気に生きるための三つの方法」のことです。添付した写真は、その著書の表紙です。以下に、その著書から深く共感した記述を引用・掲載します。

『人はもともと病める存在である。そう考えると、いやでも元気を求める気持ちがわいてくる。病める人間ほど、真剣に元気を望むものだからだ。そのためには、どうすればよいのか。私はずっとそのことを考えつづけて、こういう結論に達した。大きくわけると、つぎの三つの立場に徹して生きるしかないと思うのだ。その三つの立場とは、

「諦める」

「観念する」

「手放す」

この三つである。これを要約して漢字にすると、「諦念」「観念」「放念」ということになる。・・人は老いていくものだと「アキラメル」。人は必ず死ぬのだと「アキラメル」。すべてのものごとは、あすはわからないと「アキラメル」。・・私たちの元気への道は、まず、自己の限界を「諦める」こと、勇気をもって「明ラカニ究メル」ことから出発するしかないのである。・・私は自分流に「元気の海」というものを思いえがくことがある。眠れない夜や、夜明けにめざめた独りだけの時間にである。・・「元気の海」を「観想」する。そのことでなんの効果があるのか。答えは「無功徳」。なにもない。しかしそれは私にとっては大事な時間である。これからもたぶん、天寿の終わり日までイメージしつづけることだろう。さらにこの上に「念ずる」ことがおとずれてくればうれしいのだが。・・世のなかには心配の種は数限りなくある。ひとつのことを追うことをせず、それはそれとしてつぎなる心配ごとに気をむけるのが、「手放し」である。・・要するにひとつのことをふかく追わないというのが「放念」の思想である。・・きのうのことを思いださない。あすを考えない。考えなくても過去は体のなかに生きている。あすの予感も身体のどこかが感じている。・・「放念する」というのは、執着しないということかもしれない。日々、おこるものごとと別れていく。なかなか実際にはできることではないかもしれない。しかし、そういう姿勢で生きようと考えるだけでも、なにかしらちがってくるものなのである。』

私自身は、五木氏が語った二つの「諦念」「放念」の人生姿勢とは、まったく逆の立場を貫いてきました。男の信念・美学に拘り、私が受けた迫害を「放念」せず、心ある正しい者が劇場悪行客を放逐するとの勝手に思い込んだ望みを「諦念」出来ずにいます。

ただ一つの「観念」だけは、今だ私の心の拠所になっています。この著書を再読して、今新たな心境に私は浸っています。すなわち、悪行客は善行客にはならない、悪行客と決別する者はいないとの「諦念」です。しかし、悪行客から受けた仕打ちだけは「放念」できません。だから、五木寛之氏が推奨する元気な老後を、私自身はこれから迎えることは決して出来ないと、今得心しました。

『人はもともと病める存在である。そう考えると、いやでも元気を求める気持ちがわいてくる。病める人間ほど、真剣に元気を望むものだからだ。そのためには、どうすればよいのか。私はずっとそのことを考えつづけて、こういう結論に達した。大きくわけると、つぎの三つの立場に徹して生きるしかないと思うのだ。その三つの立場とは、

「諦める」

「観念する」

「手放す」

この三つである。これを要約して漢字にすると、「諦念」「観念」「放念」ということになる。・・人は老いていくものだと「アキラメル」。人は必ず死ぬのだと「アキラメル」。すべてのものごとは、あすはわからないと「アキラメル」。・・私たちの元気への道は、まず、自己の限界を「諦める」こと、勇気をもって「明ラカニ究メル」ことから出発するしかないのである。・・私は自分流に「元気の海」というものを思いえがくことがある。眠れない夜や、夜明けにめざめた独りだけの時間にである。・・「元気の海」を「観想」する。そのことでなんの効果があるのか。答えは「無功徳」。なにもない。しかしそれは私にとっては大事な時間である。これからもたぶん、天寿の終わり日までイメージしつづけることだろう。さらにこの上に「念ずる」ことがおとずれてくればうれしいのだが。・・世のなかには心配の種は数限りなくある。ひとつのことを追うことをせず、それはそれとしてつぎなる心配ごとに気をむけるのが、「手放し」である。・・要するにひとつのことをふかく追わないというのが「放念」の思想である。・・きのうのことを思いださない。あすを考えない。考えなくても過去は体のなかに生きている。あすの予感も身体のどこかが感じている。・・「放念する」というのは、執着しないということかもしれない。日々、おこるものごとと別れていく。なかなか実際にはできることではないかもしれない。しかし、そういう姿勢で生きようと考えるだけでも、なにかしらちがってくるものなのである。』

私自身は、五木氏が語った二つの「諦念」「放念」の人生姿勢とは、まったく逆の立場を貫いてきました。男の信念・美学に拘り、私が受けた迫害を「放念」せず、心ある正しい者が劇場悪行客を放逐するとの勝手に思い込んだ望みを「諦念」出来ずにいます。

ただ一つの「観念」だけは、今だ私の心の拠所になっています。この著書を再読して、今新たな心境に私は浸っています。すなわち、悪行客は善行客にはならない、悪行客と決別する者はいないとの「諦念」です。しかし、悪行客から受けた仕打ちだけは「放念」できません。だから、五木寛之氏が推奨する元気な老後を、私自身はこれから迎えることは決して出来ないと、今得心しました。