今日は、午前中に宇治の「萬福寺(まんぷくじ)」へ出かけました。萬福寺は、日本三禅宗(臨済・曹洞・黄檗)のひとつ黄檗宗の大本山です。江戸時代の初期、中国福建省から渡来した隠元禅師が、後水尾法皇や徳川家綱の尊崇を得て、1661年に創建された寺院です。

左上写真:総門 右上写真:三門の横に作られた「くぐり門」です。昔は、三門をくぐって参拝できるのはよほどの高僧や位の高い人のみで、一般の参拝者はこの門を通りました。左下写真:三門です。今はどんな方でもこちらからお参りすることができます。受付けもあります。右下写真:蓮の水鉢がたくさん並んでいました。珍しい品種もいっぱいです。面白い品種名→にぎりめし、ヘリ基地…。どんな花が咲くのでしょう?

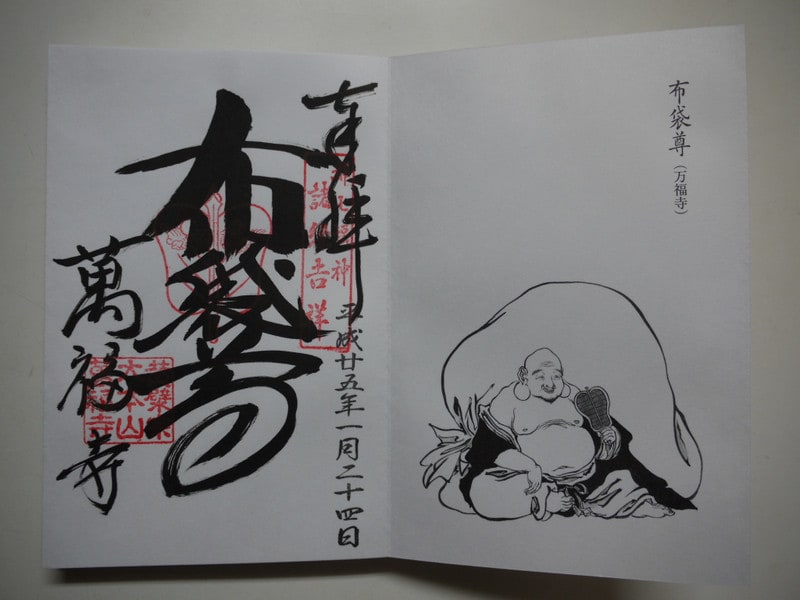

三門をくぐるとまっすぐのびた敷石↓その先には寺の玄関として設けられた「天王殿」があります。中国では一般的な建て方で、布袋尊をお祀りしています。↓天王殿の説明書には「弥勒菩薩釈迦滅後、56億7000万年後、この世に現れ、釈迦の救済にもれた一切衆生を救うという使命お帯びて待機している菩薩です。布袋和尚は、弥勒菩薩の化身です。・・・」と、書かれていました。待機時間、長いなぁ(^^;)この「布袋尊」が、本日の目的「都七福神」の布袋さんです。撮影不可との案内がないので撮らせていただきました。

金色のふくよかなお身体、にこやかなお顔は、明らかに外人さんって感じです。(^^)実は布袋さんは七福神の中で唯一実在する人物といわれています。唐のお坊さんで、背中に大きな袋を背負っていたのだそうです。布施として頂いたものは袋に入れ、貧しい人がいれば袋から必要のものを出して与え、国中を行脚していたのだそうです。布袋さんの袋の中には感謝と慈悲の心でいっぱいなんですね~。布袋さんの周りには、布袋「袋祈願」という袋がたくさん下げられていました。願い文を書いて袋に入れ奉納します。(500円)健康、恋愛、金運など、袋の色によって願い事が違います。

萬福寺は全国から俊才が集まる修行の場でした。一度に300名もの僧が無言で音も立てずに食事をした「斎堂(食堂の事)」の前には、木魚の原形となった「開版(魚梆)」が下がっています。時を知らせるもので今でも使っているそうです。右下写真:巡照板です。修行僧が朝夕に打ちならし戒めの句を唱えます。

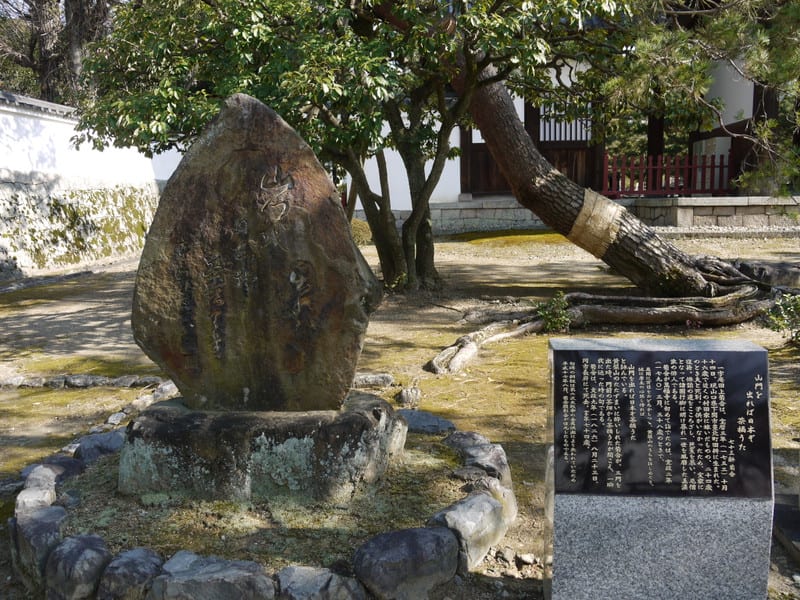

左下写真:斎堂の前の「生飯台」…食前に一箸の飯を供え、餓鬼や鬼子母神などに施しをします。庭には大きな金木犀の木があります。以前、秋の初めに訪ねた時はよい香りが漂っていました。右下写真:三門手前の句碑…「山門を 出れば日本ぞ 茶摘み唄」江戸時代の女流文人菊舎尼の句碑があります。黄檗山の中国風なただずまいに酔いしれていたところ、三門(山門)をでたら茶摘み唄が聞こえて、ここが日本だと我に返ったという句です。

開創の隠元禅師が、日本からの再三の招きに応じ、多くの弟子を伴って来日したのは63歳の時でした。住持だった中国の黄檗山を模して明朝様式の禅寺を創建し、寺名も同じ 「黄檗山萬福寺」としました。創建当時の姿を伝える寺院は日本では他に例がないそうです。また、毎朝本堂で誦まれるお経は、今でも中国明時代の発音で行われるそうです。江戸時代に句が詠まれた頃と変わらないのですね。

ご朱印(300円)を頂きました。これで、七福神がすべてそろいました。(^^)

黄檗山萬福寺 http://www.obakusan.or.jp/index.html

拝観料:大人500円 拝観所要時間:30分~ 駐車場:500円

この後、もう少し萬福寺とその周辺についてご報告します。次のぶろぐにて。