06年センター試験第2問

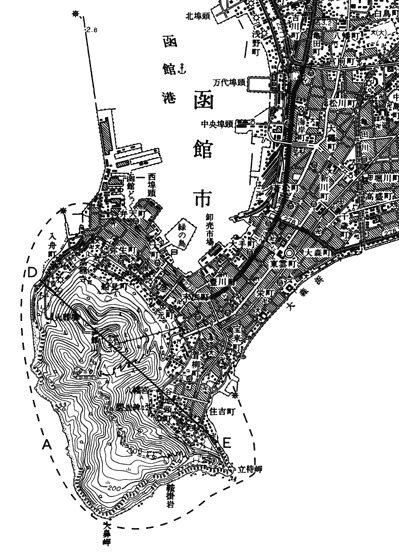

第2問 次の地形図などを参照し、各問いに答えよ。地形図の縮尺は5万分の1である。

問1 Aの破線で囲まれた函館山の地形は、次のどれか。

①おぼれ谷 ②砂嘴 ③ラグーン ④陸繋島

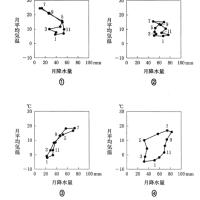

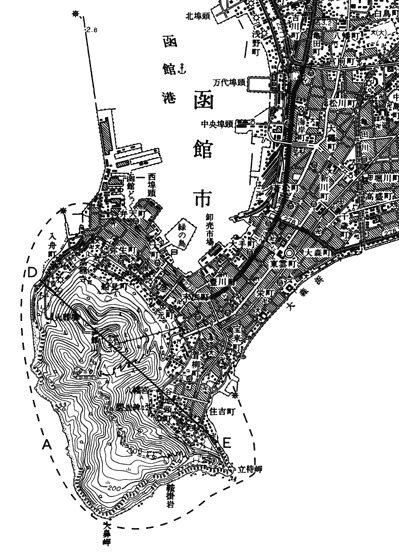

問2 函館山D-Eの地形断面は、図2のどれが正しいか。

函館の地形図(図1)

地形断面(図2)

問3 次の説明のうち、誤りはどれか。

①船舶の航行の安全のため、港の入口に灯台が設置されている。

②函館港側と大森浜側とを比較すると、函館港側に工場が多い。

③函館山の南岸には、急崖を利用した天然の良港がある。

④函館山付近の市街地は、標高100m以下である。

第2問はさらに続く

センター試験最初のページに戻る

---------------------------------------------

解答

問1④ 問2④ 問3③

---------------------------------------------

解説

問1

①誤り。おぼれ谷は海水の進入した、フィヨルドやリアス式海岸のこと。

②誤り。砂嘴は先端が野鳥のくちばしの形。嘴とは鷹のくちばし。

③誤り。潟湖ともいう。海岸の一部が砂州によって閉じこめられ、多少の塩分が含まれる湖。

④正しい。函館山は陸と繋がった島なので、陸繋島である。函館市街地は陸繋砂州上にできた都市。陸繋砂州をトンボロともいう。

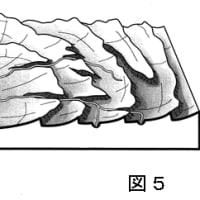

問2

函館山の中央の山が高く、東側には平野であるから、④が正しい。この写真の立待岬がEである。つまり写真は市街地側から撮影したのに対し、地形断面図は海側から見た断面図である。左右逆である点に注意。

問3

①正しい。函館港入口、防波堤先端に灯台の記号がある。

②正しい。図の北、浅野町付近に工場が集まっている。

③誤り。立待岬から大鼻岬までは、岩が露出する崖であり、港には不適当。

④正しい。80m以下が住宅地である。

---------------------------------------

---------------------------------------

海岸地形の詳しい解説。

◆岩石海岸

砂浜海岸の反対語。岩石海岸には大河川が存在しないために、三角州のような砂泥の広い沖積平野が存在しない。山地が鉄砲水か地震で崩壊、海岸に大小の岩石が堆積する。

あるいは強い潮流が海岸を削り、削った岩石を他に運んで砂州をつくる。沿岸流は砂も運び、文字通りの砂州になる。

砂州がいつできたのかは、正確には分からない。5~6千年前に海面が数m上昇(縄文海進)した時の砂浜が、現在の砂州である、と考えられている。

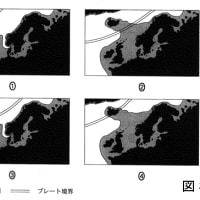

◆溺れ谷

2万年前の氷河期に海面が120m低下し、侵食谷が現在よりも低かった。1万前に現海面まで戻った時、侵食谷に海水が進入した。フィヨルドとかリアス式海岸は溺れ谷である。谷のままでいるのは、大きい河川がなく、谷を埋めるだけの砂礫が供給されないからである。

せいぜい、波の運んだ砂で、せまい海岸平野(ポケットビーチ)ができる程度である。

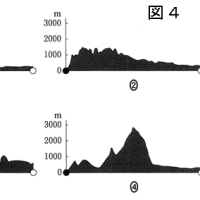

◆海食崖

海岸の侵食崖である。数万年の長い年月をかけて、波が侵食した崖である。

海中まで崖が続いている場合は、2万年前の氷河期に海面が低下しながら120m程度の深さまで侵食をしたものである。

海食崖で侵食された砂礫が、海水(潮流)で運ばれ、砂州をつくることが多い。

第2問 次の地形図などを参照し、各問いに答えよ。地形図の縮尺は5万分の1である。

問1 Aの破線で囲まれた函館山の地形は、次のどれか。

①おぼれ谷 ②砂嘴 ③ラグーン ④陸繋島

問2 函館山D-Eの地形断面は、図2のどれが正しいか。

函館の地形図(図1)

地形断面(図2)

問3 次の説明のうち、誤りはどれか。

①船舶の航行の安全のため、港の入口に灯台が設置されている。

②函館港側と大森浜側とを比較すると、函館港側に工場が多い。

③函館山の南岸には、急崖を利用した天然の良港がある。

④函館山付近の市街地は、標高100m以下である。

第2問はさらに続く

センター試験最初のページに戻る

---------------------------------------------

解答

問1④ 問2④ 問3③

---------------------------------------------

解説

問1

①誤り。おぼれ谷は海水の進入した、フィヨルドやリアス式海岸のこと。

②誤り。砂嘴は先端が野鳥のくちばしの形。嘴とは鷹のくちばし。

③誤り。潟湖ともいう。海岸の一部が砂州によって閉じこめられ、多少の塩分が含まれる湖。

④正しい。函館山は陸と繋がった島なので、陸繋島である。函館市街地は陸繋砂州上にできた都市。陸繋砂州をトンボロともいう。

問2

函館山の中央の山が高く、東側には平野であるから、④が正しい。この写真の立待岬がEである。つまり写真は市街地側から撮影したのに対し、地形断面図は海側から見た断面図である。左右逆である点に注意。

問3

①正しい。函館港入口、防波堤先端に灯台の記号がある。

②正しい。図の北、浅野町付近に工場が集まっている。

③誤り。立待岬から大鼻岬までは、岩が露出する崖であり、港には不適当。

④正しい。80m以下が住宅地である。

---------------------------------------

---------------------------------------

海岸地形の詳しい解説。

◆岩石海岸

砂浜海岸の反対語。岩石海岸には大河川が存在しないために、三角州のような砂泥の広い沖積平野が存在しない。山地が鉄砲水か地震で崩壊、海岸に大小の岩石が堆積する。

あるいは強い潮流が海岸を削り、削った岩石を他に運んで砂州をつくる。沿岸流は砂も運び、文字通りの砂州になる。

砂州がいつできたのかは、正確には分からない。5~6千年前に海面が数m上昇(縄文海進)した時の砂浜が、現在の砂州である、と考えられている。

◆溺れ谷

2万年前の氷河期に海面が120m低下し、侵食谷が現在よりも低かった。1万前に現海面まで戻った時、侵食谷に海水が進入した。フィヨルドとかリアス式海岸は溺れ谷である。谷のままでいるのは、大きい河川がなく、谷を埋めるだけの砂礫が供給されないからである。

せいぜい、波の運んだ砂で、せまい海岸平野(ポケットビーチ)ができる程度である。

◆海食崖

海岸の侵食崖である。数万年の長い年月をかけて、波が侵食した崖である。

海中まで崖が続いている場合は、2万年前の氷河期に海面が低下しながら120m程度の深さまで侵食をしたものである。

海食崖で侵食された砂礫が、海水(潮流)で運ばれ、砂州をつくることが多い。