第1問 ヨーロッパの自然

次の図1に関し、各問いに答えなさい。

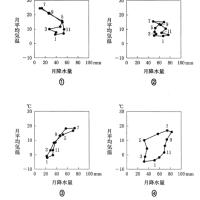

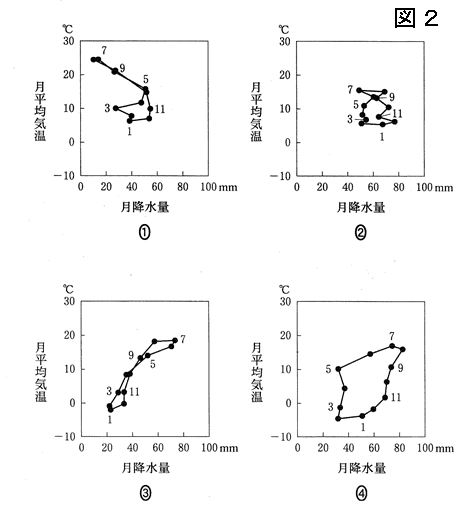

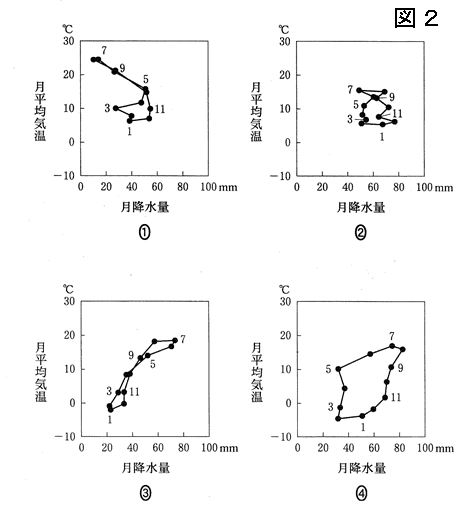

問1 次の気候図は、ダブリン、タリン、マドリード、ワルシャワのいずれかである。マドリードの気候図は①~④のどれか。【 1 】

-------------------------------------------------

解答【 1 】①

○ ①は夏乾季の地中海性気候Csマドリードである。

× ②は温帯で気温年格差が少ない。西岸海洋性気候Cfbダブリンである。

× ③は気温年格差が大きい大陸性気候Dfである。ワルシャワ。

× ④最寒月平均気温が-3℃以下で降水量が多い。Df。高緯度のタリン。

解説 選択肢の気候図には、地中海性気候とまぎらわしいグラフがないので、やさしい。

教科書 p196

ワーク p19 ★

マスターp128 ★★★ 2007年の首都大学東京2次入試の改変問題。

----------------------------------------------------

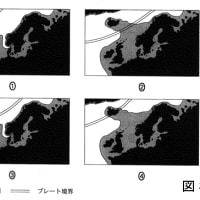

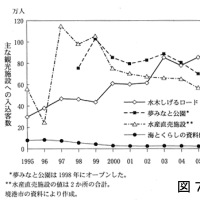

問2 次の図3においてF★の島周辺に関し、大陸棚とプレート境界の位置は、①~④のどれが最も適当か。【 2 】

--------------------------------------------------------

解答【 2 】①

○ ①はアイスランドが中央海嶺の一部であることが分かる。

× ②はアイスランドが大陸棚になっている点が誤り。

× ③はアイスランドが中央海嶺の一部になっていないから、誤り。

× ④アイスランドが大陸棚の一部になっている点が誤り

解説 中央海嶺はプレートの広がる境界で、大陸棚と重なることはない。アイスランドは大西洋中央海嶺の陸地化した火山島。

教科書 p6(図2)、p9(図1)

ワーク p2 ★

マスターp4 ★★ 図と問6参照

-----------------------------------------------------------

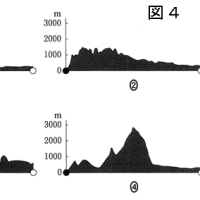

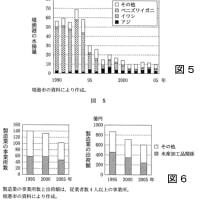

問3 次の図4は、図1のABCDのいずれかの地形断面である。Aに該当する地形断面を、次の①~④から選べ。【 3 】

-----------------------------------------------------------

解答【 3 】②

× ① B:侵食の進んだ低平の地形。安定陸塊のバルト楯状地である。

○ ② A:東部がバルト楯状地、西部がスカンディナヴィア山脈(古期造山帯)。

× ③ D:ドナウ川の低地と、トランシルバニア山脈(新期造山帯)。

× ④ C:標高が3000mに近いから、ピレネー山脈(新期造山帯)を含む断面と判断する。

解説 西はスカンディナヴィア山脈(古期造山帯)、ボスニア湾(バルト楯状地)である。

教科書 p196(図1)

ワーク p94 ★

マスターp26~28 ★(地形断面図)

--------------------------------------------------

問4 次の文は、図1のFGHの自然災害の説明である。説明ア~ウと、図1のFGHの正しい組み合わせは、あとの①~⑥のうち、どれが正しいか。【 4 】

(ア)マグニチュード7以上の地震がたびたび発生し、多くの被害者がでた。

(イ)火山の噴火活動によって山体をおおう氷河が融解し、洪水被害が生じた。

(ウ)火山の噴火によって溶岩流が発生し、麓の町が被害を受けた。

解答(アイウの順)

①FGH ②FHG ③GFH ④GHF ⑤HFG ⑥HGF

----------------------------------------------------

解答【 4 】⑤

(ア)-H:トルコはアルプス=ヒマラヤ造山帯に属し、地震活動が激しい。

(イ)-F:アイスランドは海底火山(大西洋中央海嶺)の陸地化した島。

(ウ)-G:イタリア南部のシチリア島。アルプス=ヒマラヤ造山帯に属する。

解説 アイスランドは火山帯には属さないが、中央海嶺の火山活動が盛ん。

教科書 p196

ワーク p93 ★

マスターp116 ★

-----------------------------------------

第5問 図1のKにおいては、局地風が見られる。次の説明文の空欄(カキク)に該当する組み合わせを選びなさい。【 5 】

この風は( カ )とよばれるヨーロッパの代表的局地風である。地中海からの風がアルプス山脈を越えると、山脈の風下側では、気温が( キ )し、湿度が( ク )する。

①(カ)-フェーン (キ)-上昇 (ク)-上昇

②(カ)-フェーン (キ)-上昇 (ク)-低下

③(カ)-フェーン (キ)-低下 (ク)-上昇

④(カ)-フェーン (キ)-低下 (ク)-低下

⑤(カ)-ボラ (キ)-上昇 (ク)-上昇

⑥(カ)-ボラ (キ)-上昇 (ク)-低下

⑦(カ)-ボラ (キ)-低下 (ク)-上昇

⑧(カ)-ボラ (キ)-低下 (ク)-低下

------------------------------------------------------

解答【 5 】②

フェーン:アルプス山脈を越えて北に吹く風。高山で湿気を失い、風下では高温・乾燥の風になる。日本では「フェーン現象」として日常的に使われる。特に、高山風下側では火災の危険が高くなる。

ボラ:春先にディナールアルプスの尾根の低地を吹きおりる寒冷風であり、アドリア海沿岸の農業に低温被害をもたらす。

解説 「フェーン現象」が日常語として用いられると、「フェーン」は教科書から姿を消した。天気情報など、分からない言葉をそのまま見逃したり、聞き逃したりせず、自力で調べる努力が必要である。

教科書 p57(局地コラム)

ワーク (なし)

マスター p23★

-----------------------------------------------------------

問6 図1のM付近の原生林は、世界自然遺産に登録されている。どのような特徴のある原生林か。次の①~④から選びなさい。【 6 】

① 多種類の常緑広葉樹が密生する森林である。

② 乾燥に強い硬葉樹や灌木から構成される森林である。

③ 常緑広葉樹と針葉樹が混じり合った森林である。

④ 光沢のある葉をもった照葉樹が多い森林である。

--------------------------------------------------------

解答【 6 】③

× ① 熱帯雨林の説明なので誤り。

× ② 地中海性気候で、夏の乾燥に強い作物の説明。

○ ③ 温帯の広葉樹と冷帯の針葉樹の、混合林の説明。

× ④ 亜熱帯の照葉樹林気候の森林。

説明 ポーランドとベラルーシ国境には世界自然遺産登録の、ビャウォヴィエジャ原生林がある。針葉樹と広葉樹の混合林、それに野生動物が見られる。

教科書 p41

ワーク p10 ★

マスターp21 ★

-------------------------------------------

問7 図1のP地域には多数の湖が分布している。これらの湖について、説明した文として、①~④のどれが適切か。【 7 】

① 降水量を上回る蒸発によって塩分濃度が高くなった塩湖が多い。

② 蛇行した河川の流路変更によって形成された三日月湖が多い。

③ 氷河の侵食作用によって形成された凹地に水がたまった氷河湖が多い。

④ 火山の噴火によって形成された河口に水がたまった火口湖が多い。

-------------------------------------------------------

解答【 7 】③

× ① 塩湖は砂漠など、蒸発量の多い乾燥気候で見られる。

× ② 三日月湖は日本の沖積平野で見られる。河跡湖。

○ ③ フィンランドには2万年前の氷河期に、氷河の侵食作用でつくられた氷河湖が多い。スオミともいわれる。

× ④ 安定陸塊のバルト楯状地であり、火山活動はない。

解説 湖の成因による分類。2万年前の最終氷河期は、バルト海を中心に大陸氷河が発達し、氷河の強い侵食作用で湖ができた。北米の五大湖も氷河湖である。

教科書 p196(寒帯気候)

ワーク p94~95 ★

マスターp26 ★★

-----------------------------------------------------------

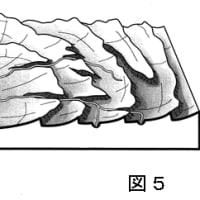

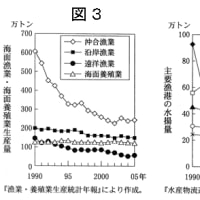

問8 次の図5は、図1のX付近で見られる地形の模式図である。この地形の説明として、最も適当なものを①~④から選べ。【 8 】

① 活断層に沿って河川が侵食した。直線状の谷が見られる。

② 石灰岩が化学的に侵食された。なだらかな階段状の台地が見られる。

③ 地質構造を反映した非対称な断面の丘陵地が見られる。

④ 火山噴火によって流出した溶岩流からなる台地が見られる。

-----------------------------------------------------------

解答【 8 】③

× ① 断層に沿う直線的流路は、徳島県吉野川、和歌山県紀ノ川で見られる。

× ② 鍾乳洞内部で、石灰石の棚状地形が見られる。カルスト地形。

○ ③ 地表面では硬い地層が侵食されず、軟らかい地層が侵食される。構造平野の一つであるケスタ。パリ盆地・五大湖周辺地域。

× ④ 火口から噴出した溶岩は、山地の形である。大規模な火山流の堆積地形は、デカン高原やエチオピア高原で見られる。

教科書 p18(図2)

ワーク p4 ★

マスターp5 ★

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

次の図1に関し、各問いに答えなさい。

問1 次の気候図は、ダブリン、タリン、マドリード、ワルシャワのいずれかである。マドリードの気候図は①~④のどれか。【 1 】

-------------------------------------------------

解答【 1 】①

○ ①は夏乾季の地中海性気候Csマドリードである。

× ②は温帯で気温年格差が少ない。西岸海洋性気候Cfbダブリンである。

× ③は気温年格差が大きい大陸性気候Dfである。ワルシャワ。

× ④最寒月平均気温が-3℃以下で降水量が多い。Df。高緯度のタリン。

解説 選択肢の気候図には、地中海性気候とまぎらわしいグラフがないので、やさしい。

教科書 p196

ワーク p19 ★

マスターp128 ★★★ 2007年の首都大学東京2次入試の改変問題。

----------------------------------------------------

問2 次の図3においてF★の島周辺に関し、大陸棚とプレート境界の位置は、①~④のどれが最も適当か。【 2 】

--------------------------------------------------------

解答【 2 】①

○ ①はアイスランドが中央海嶺の一部であることが分かる。

× ②はアイスランドが大陸棚になっている点が誤り。

× ③はアイスランドが中央海嶺の一部になっていないから、誤り。

× ④アイスランドが大陸棚の一部になっている点が誤り

解説 中央海嶺はプレートの広がる境界で、大陸棚と重なることはない。アイスランドは大西洋中央海嶺の陸地化した火山島。

教科書 p6(図2)、p9(図1)

ワーク p2 ★

マスターp4 ★★ 図と問6参照

-----------------------------------------------------------

問3 次の図4は、図1のABCDのいずれかの地形断面である。Aに該当する地形断面を、次の①~④から選べ。【 3 】

-----------------------------------------------------------

解答【 3 】②

× ① B:侵食の進んだ低平の地形。安定陸塊のバルト楯状地である。

○ ② A:東部がバルト楯状地、西部がスカンディナヴィア山脈(古期造山帯)。

× ③ D:ドナウ川の低地と、トランシルバニア山脈(新期造山帯)。

× ④ C:標高が3000mに近いから、ピレネー山脈(新期造山帯)を含む断面と判断する。

解説 西はスカンディナヴィア山脈(古期造山帯)、ボスニア湾(バルト楯状地)である。

教科書 p196(図1)

ワーク p94 ★

マスターp26~28 ★(地形断面図)

--------------------------------------------------

問4 次の文は、図1のFGHの自然災害の説明である。説明ア~ウと、図1のFGHの正しい組み合わせは、あとの①~⑥のうち、どれが正しいか。【 4 】

(ア)マグニチュード7以上の地震がたびたび発生し、多くの被害者がでた。

(イ)火山の噴火活動によって山体をおおう氷河が融解し、洪水被害が生じた。

(ウ)火山の噴火によって溶岩流が発生し、麓の町が被害を受けた。

解答(アイウの順)

①FGH ②FHG ③GFH ④GHF ⑤HFG ⑥HGF

----------------------------------------------------

解答【 4 】⑤

(ア)-H:トルコはアルプス=ヒマラヤ造山帯に属し、地震活動が激しい。

(イ)-F:アイスランドは海底火山(大西洋中央海嶺)の陸地化した島。

(ウ)-G:イタリア南部のシチリア島。アルプス=ヒマラヤ造山帯に属する。

解説 アイスランドは火山帯には属さないが、中央海嶺の火山活動が盛ん。

教科書 p196

ワーク p93 ★

マスターp116 ★

-----------------------------------------

第5問 図1のKにおいては、局地風が見られる。次の説明文の空欄(カキク)に該当する組み合わせを選びなさい。【 5 】

この風は( カ )とよばれるヨーロッパの代表的局地風である。地中海からの風がアルプス山脈を越えると、山脈の風下側では、気温が( キ )し、湿度が( ク )する。

①(カ)-フェーン (キ)-上昇 (ク)-上昇

②(カ)-フェーン (キ)-上昇 (ク)-低下

③(カ)-フェーン (キ)-低下 (ク)-上昇

④(カ)-フェーン (キ)-低下 (ク)-低下

⑤(カ)-ボラ (キ)-上昇 (ク)-上昇

⑥(カ)-ボラ (キ)-上昇 (ク)-低下

⑦(カ)-ボラ (キ)-低下 (ク)-上昇

⑧(カ)-ボラ (キ)-低下 (ク)-低下

------------------------------------------------------

解答【 5 】②

フェーン:アルプス山脈を越えて北に吹く風。高山で湿気を失い、風下では高温・乾燥の風になる。日本では「フェーン現象」として日常的に使われる。特に、高山風下側では火災の危険が高くなる。

ボラ:春先にディナールアルプスの尾根の低地を吹きおりる寒冷風であり、アドリア海沿岸の農業に低温被害をもたらす。

解説 「フェーン現象」が日常語として用いられると、「フェーン」は教科書から姿を消した。天気情報など、分からない言葉をそのまま見逃したり、聞き逃したりせず、自力で調べる努力が必要である。

教科書 p57(局地コラム)

ワーク (なし)

マスター p23★

-----------------------------------------------------------

問6 図1のM付近の原生林は、世界自然遺産に登録されている。どのような特徴のある原生林か。次の①~④から選びなさい。【 6 】

① 多種類の常緑広葉樹が密生する森林である。

② 乾燥に強い硬葉樹や灌木から構成される森林である。

③ 常緑広葉樹と針葉樹が混じり合った森林である。

④ 光沢のある葉をもった照葉樹が多い森林である。

--------------------------------------------------------

解答【 6 】③

× ① 熱帯雨林の説明なので誤り。

× ② 地中海性気候で、夏の乾燥に強い作物の説明。

○ ③ 温帯の広葉樹と冷帯の針葉樹の、混合林の説明。

× ④ 亜熱帯の照葉樹林気候の森林。

説明 ポーランドとベラルーシ国境には世界自然遺産登録の、ビャウォヴィエジャ原生林がある。針葉樹と広葉樹の混合林、それに野生動物が見られる。

教科書 p41

ワーク p10 ★

マスターp21 ★

-------------------------------------------

問7 図1のP地域には多数の湖が分布している。これらの湖について、説明した文として、①~④のどれが適切か。【 7 】

① 降水量を上回る蒸発によって塩分濃度が高くなった塩湖が多い。

② 蛇行した河川の流路変更によって形成された三日月湖が多い。

③ 氷河の侵食作用によって形成された凹地に水がたまった氷河湖が多い。

④ 火山の噴火によって形成された河口に水がたまった火口湖が多い。

-------------------------------------------------------

解答【 7 】③

× ① 塩湖は砂漠など、蒸発量の多い乾燥気候で見られる。

× ② 三日月湖は日本の沖積平野で見られる。河跡湖。

○ ③ フィンランドには2万年前の氷河期に、氷河の侵食作用でつくられた氷河湖が多い。スオミともいわれる。

× ④ 安定陸塊のバルト楯状地であり、火山活動はない。

解説 湖の成因による分類。2万年前の最終氷河期は、バルト海を中心に大陸氷河が発達し、氷河の強い侵食作用で湖ができた。北米の五大湖も氷河湖である。

教科書 p196(寒帯気候)

ワーク p94~95 ★

マスターp26 ★★

-----------------------------------------------------------

問8 次の図5は、図1のX付近で見られる地形の模式図である。この地形の説明として、最も適当なものを①~④から選べ。【 8 】

① 活断層に沿って河川が侵食した。直線状の谷が見られる。

② 石灰岩が化学的に侵食された。なだらかな階段状の台地が見られる。

③ 地質構造を反映した非対称な断面の丘陵地が見られる。

④ 火山噴火によって流出した溶岩流からなる台地が見られる。

-----------------------------------------------------------

解答【 8 】③

× ① 断層に沿う直線的流路は、徳島県吉野川、和歌山県紀ノ川で見られる。

× ② 鍾乳洞内部で、石灰石の棚状地形が見られる。カルスト地形。

○ ③ 地表面では硬い地層が侵食されず、軟らかい地層が侵食される。構造平野の一つであるケスタ。パリ盆地・五大湖周辺地域。

× ④ 火口から噴出した溶岩は、山地の形である。大規模な火山流の堆積地形は、デカン高原やエチオピア高原で見られる。

教科書 p18(図2)

ワーク p4 ★

マスターp5 ★

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------