2008年センター試験地理B 第4問解答解説

第4問 南アジア地誌

第4問

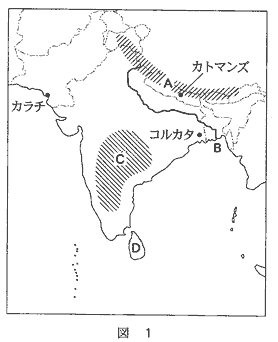

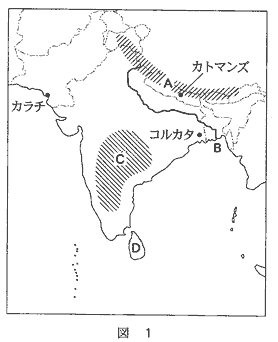

次の図1の南アジアについて、各問いに答えよ。

問1 図1のABCDの地形について、正しい説明はどれか。①~④から選べ。【19】

① A山脈では、激しい侵食作用で標高が徐々に低下している。

② B川では、下流域に大規模な三角州(デルタ)が発達している。

③ C高原では、テラロッサとよばれる赤色の土壌が厚く堆積している。

④ D島では、活発な火山活動が見られる。

【19】解答②

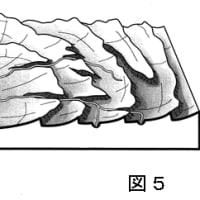

解説 ①× Aはヒマラヤ山脈で、隆起の最中であり、侵食で低くはならない。山脈は激しい侵食作用を受けて軽くなると、その分だけ山脈は隆起する。山地は軽い物質でできているので、侵食分以上に高くなる。

②○ Bはガンジス川で、ヒマラヤ山脈の南麓を流れる。ヒマラヤ山脈の北麓を流れるブラマプトラ川とバングラデシュで合流し、大きな三角州を形成する。

③× Cはデカン高原。テラロッサは石灰岩の風化土であり、間違い。デカン高原は玄武岩質の溶岩台地であり、表面はレグール土である。綿花土ともいわれる。

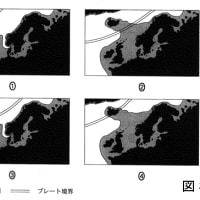

④× Dはセイロン島、国はスリランカである。インド同様、安定陸塊であり、火山活動はない。

★★★ インドの自然 83p

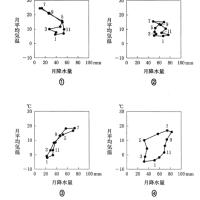

問2 次の(ア)(イ)(ウ)は、図1のカトマンズ、カラチ、コルカタのいずれかの気候の説明である。各都市と、都市の説明の正しい組合せは、どれが正しいか。【20】

(ア)雨季に年降水量の4分の3の雨が降る。1年を通して高温である。サイクロンの襲来による被害を受けることがある。

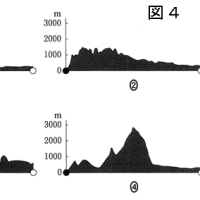

(イ)雨季に年降水量の4分の3の雨が降る。最寒月の平均気温が10℃、最暖月の平均気温が24℃と、1年を通して温暖である。

(ウ)年降水量が200mm以下である。気温の日較差が大きく、日中の気温が40℃を越えることがある。

【20】解答⑤

解説 (ア)コルカタ(インド)、Aw。サイクロンはベンガル湾で発達する熱帯低気圧で、インド、バングラデシュは洪水・高潮の被害を受ける。

(イ)カトマンズ(ネパール)、Cw。標高1400mの高地であり、Awとなるべき緯度だが、高地のためにCwになる。

(ウ)カラチ(パキスタン)、BW。海岸にある都市だが、砂漠気候である。

*カトマンズの気候統計のうち、降水量は最新の理科年表にはない。2000年以前の古い理科年表には掲載されている。

★★★ インドの自然 83p

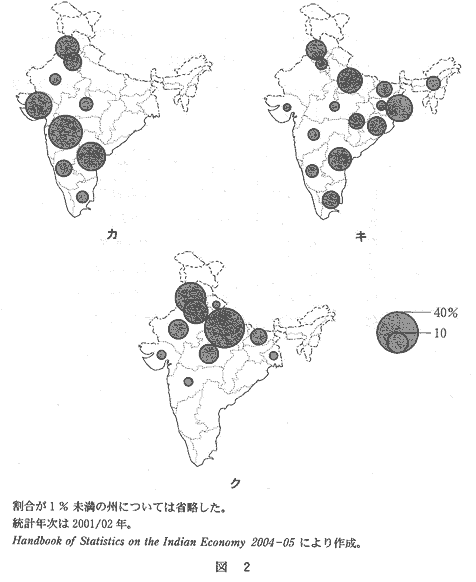

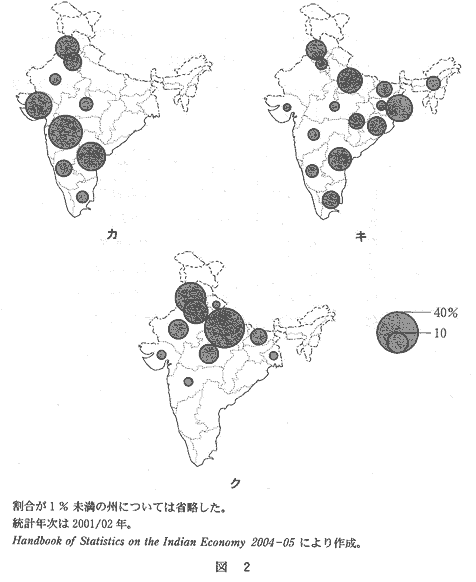

問3 次の図2は、インドの主要農産物を州ごとに示したものである。(カ)(キ)(ク)の地図は、①~⑥のどれか。正しい組合せを選べ。【21】

【21】解答⑥

解説 (カ)綿花。デカン高原が主要産地だから綿花である。イギリス植民地時代には、イギリスに輸出され、イギリスの産業革命をささえた。

(キ)米。海岸とヒンドスタン平原で生産量が多い。年降水量1000mm以上が米作適地である。

(ク)小麦。ヒンドスタン平原とパンジャブ地方の生産量が多い。パンジャブ地方では、緑の革命が進み、小麦と米の生産量が増えた。

★★★ インドの自然 83p

問4 インドの工業化について、不適当な説明文を①~④から選びなさい。【22】

① イギリス植民地時代には、民族資本によって、綿工業や製鉄業が発展した。

② イギリスからの独立後、輸出指向型の工業化が進められ、電気機械工業が発展した。

③ 1960年代後半には、社会主義的な計画経済のもとで経済が停滞し、鉄鋼生産も伸び悩んだ。

④ 1990年代からは、経済の自由化政策のもとで、コンピューター関連産業が発展した。

【22】解答②

①○ インド財閥のスィンガーニャー家はカーンプルに綿工場、タタ財閥はジャムシェドプルに製鉄所をつくり、イギリスからの自立をめざした。

②× インドの独立直後は、先進国のコロンボ計画による援助で、ダモダル川総合開発を進めた。国営製鉄所を中心とする重工業化であった。自給自足的、閉鎖的な工業計画であった。

③○ 1965年のインド・パキスタン戦争で国力を使い果たした、インディラガンジー政権は社会主義的計画経済を進めたが、工業生産は進まなかった。

④○ アメリカ、イギリス留学経験のある若者が、バンガロールを拠点にコンピューター産業を立ち上げ、発展させた。インド政府の全面支援と外資の進出があり、コンピューター産業と自動車関連産業はインド全体に広がりつつある。

★★★ インドの工業発展 82p

問5 次の表1は、国別の輸出と輸入について、上位3品目を示したものである。PQRはインド、スリランカ、パキスタンのいずれかである。正しい組合せを、下の①~⑥から選べ。【23】

【23】解答②

解説 P:インド。19世紀まではインドで大量のダイヤモンドが産出し、ほとんどがスーラトで加工された。現在はブラジルや南アフリカから原石を輸入し、伝統的技術で、宝石としての価値を高めている。

Q:パキスタン。政情が不安定だが、国内で生産される綿花を原料に、低賃金労働力で繊維品・衣類を生産する。米は、灌漑の進んだパンジャブ地方で生産される。先進国からの資金技術の援助で緑の革命が進められた。

R:スリランカ。低賃金の衣類が輸出品第1位である。イギリス資本のプランテーションで生産加工される茶の輸出も多い。プランテーション労働者は、インドからのタミール人出稼ぎ労働者だが、スリランカにおける自治拡大要求をしている。

★★ インドの工業発展 82p

問6 次の①~④の説明は、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュのものである。バングラデシュに該当するものを、①~④から選べ。【24】

① この国では、ウルドゥー語以外に、英語も使われる。多くの国民はイスラム教徒である。

② シンハリ語とタミール語が使われる。仏教徒が多いが、イスラム教徒もヒンドゥー教徒も少なくない。

③ ベンガル語が使われる。国民の多数はイスラム教徒である。

④ インド・ヨーロッパ語族やシナ・チベット語族の言語が使用される。多くの国民はヒンデゥー教徒である。

【24】解答③

① パキスタン。人口では8%のウルドゥー語が国語である。英語が公用語である。イスラム教国家である。

② スリランカ。先住民シンハリ人が80%を占める。仏教徒である。インドから茶のプランテーションに出稼ぎに来たタミール人が10%、他にイスラム教徒、ヒンドゥー教徒。公用語はシンハリ語とタミール語である。

③ バングラデシュ。1972年にパキスタンから独立した。パキスタンと同じイスラム教徒だが、ベンガル語が公用語である。

④ ネパール。ヒマラヤ山中の国家である。ヒンドゥー語に近いネパール語が国語である。

★★ 人種と民族 128p

第4問 南アジア地誌

第4問

次の図1の南アジアについて、各問いに答えよ。

問1 図1のABCDの地形について、正しい説明はどれか。①~④から選べ。【19】

① A山脈では、激しい侵食作用で標高が徐々に低下している。

② B川では、下流域に大規模な三角州(デルタ)が発達している。

③ C高原では、テラロッサとよばれる赤色の土壌が厚く堆積している。

④ D島では、活発な火山活動が見られる。

【19】解答②

解説 ①× Aはヒマラヤ山脈で、隆起の最中であり、侵食で低くはならない。山脈は激しい侵食作用を受けて軽くなると、その分だけ山脈は隆起する。山地は軽い物質でできているので、侵食分以上に高くなる。

②○ Bはガンジス川で、ヒマラヤ山脈の南麓を流れる。ヒマラヤ山脈の北麓を流れるブラマプトラ川とバングラデシュで合流し、大きな三角州を形成する。

③× Cはデカン高原。テラロッサは石灰岩の風化土であり、間違い。デカン高原は玄武岩質の溶岩台地であり、表面はレグール土である。綿花土ともいわれる。

④× Dはセイロン島、国はスリランカである。インド同様、安定陸塊であり、火山活動はない。

★★★ インドの自然 83p

問2 次の(ア)(イ)(ウ)は、図1のカトマンズ、カラチ、コルカタのいずれかの気候の説明である。各都市と、都市の説明の正しい組合せは、どれが正しいか。【20】

(ア)雨季に年降水量の4分の3の雨が降る。1年を通して高温である。サイクロンの襲来による被害を受けることがある。

(イ)雨季に年降水量の4分の3の雨が降る。最寒月の平均気温が10℃、最暖月の平均気温が24℃と、1年を通して温暖である。

(ウ)年降水量が200mm以下である。気温の日較差が大きく、日中の気温が40℃を越えることがある。

【20】解答⑤

解説 (ア)コルカタ(インド)、Aw。サイクロンはベンガル湾で発達する熱帯低気圧で、インド、バングラデシュは洪水・高潮の被害を受ける。

(イ)カトマンズ(ネパール)、Cw。標高1400mの高地であり、Awとなるべき緯度だが、高地のためにCwになる。

(ウ)カラチ(パキスタン)、BW。海岸にある都市だが、砂漠気候である。

*カトマンズの気候統計のうち、降水量は最新の理科年表にはない。2000年以前の古い理科年表には掲載されている。

★★★ インドの自然 83p

問3 次の図2は、インドの主要農産物を州ごとに示したものである。(カ)(キ)(ク)の地図は、①~⑥のどれか。正しい組合せを選べ。【21】

【21】解答⑥

解説 (カ)綿花。デカン高原が主要産地だから綿花である。イギリス植民地時代には、イギリスに輸出され、イギリスの産業革命をささえた。

(キ)米。海岸とヒンドスタン平原で生産量が多い。年降水量1000mm以上が米作適地である。

(ク)小麦。ヒンドスタン平原とパンジャブ地方の生産量が多い。パンジャブ地方では、緑の革命が進み、小麦と米の生産量が増えた。

★★★ インドの自然 83p

問4 インドの工業化について、不適当な説明文を①~④から選びなさい。【22】

① イギリス植民地時代には、民族資本によって、綿工業や製鉄業が発展した。

② イギリスからの独立後、輸出指向型の工業化が進められ、電気機械工業が発展した。

③ 1960年代後半には、社会主義的な計画経済のもとで経済が停滞し、鉄鋼生産も伸び悩んだ。

④ 1990年代からは、経済の自由化政策のもとで、コンピューター関連産業が発展した。

【22】解答②

①○ インド財閥のスィンガーニャー家はカーンプルに綿工場、タタ財閥はジャムシェドプルに製鉄所をつくり、イギリスからの自立をめざした。

②× インドの独立直後は、先進国のコロンボ計画による援助で、ダモダル川総合開発を進めた。国営製鉄所を中心とする重工業化であった。自給自足的、閉鎖的な工業計画であった。

③○ 1965年のインド・パキスタン戦争で国力を使い果たした、インディラガンジー政権は社会主義的計画経済を進めたが、工業生産は進まなかった。

④○ アメリカ、イギリス留学経験のある若者が、バンガロールを拠点にコンピューター産業を立ち上げ、発展させた。インド政府の全面支援と外資の進出があり、コンピューター産業と自動車関連産業はインド全体に広がりつつある。

★★★ インドの工業発展 82p

問5 次の表1は、国別の輸出と輸入について、上位3品目を示したものである。PQRはインド、スリランカ、パキスタンのいずれかである。正しい組合せを、下の①~⑥から選べ。【23】

【23】解答②

解説 P:インド。19世紀まではインドで大量のダイヤモンドが産出し、ほとんどがスーラトで加工された。現在はブラジルや南アフリカから原石を輸入し、伝統的技術で、宝石としての価値を高めている。

Q:パキスタン。政情が不安定だが、国内で生産される綿花を原料に、低賃金労働力で繊維品・衣類を生産する。米は、灌漑の進んだパンジャブ地方で生産される。先進国からの資金技術の援助で緑の革命が進められた。

R:スリランカ。低賃金の衣類が輸出品第1位である。イギリス資本のプランテーションで生産加工される茶の輸出も多い。プランテーション労働者は、インドからのタミール人出稼ぎ労働者だが、スリランカにおける自治拡大要求をしている。

★★ インドの工業発展 82p

問6 次の①~④の説明は、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュのものである。バングラデシュに該当するものを、①~④から選べ。【24】

① この国では、ウルドゥー語以外に、英語も使われる。多くの国民はイスラム教徒である。

② シンハリ語とタミール語が使われる。仏教徒が多いが、イスラム教徒もヒンドゥー教徒も少なくない。

③ ベンガル語が使われる。国民の多数はイスラム教徒である。

④ インド・ヨーロッパ語族やシナ・チベット語族の言語が使用される。多くの国民はヒンデゥー教徒である。

【24】解答③

① パキスタン。人口では8%のウルドゥー語が国語である。英語が公用語である。イスラム教国家である。

② スリランカ。先住民シンハリ人が80%を占める。仏教徒である。インドから茶のプランテーションに出稼ぎに来たタミール人が10%、他にイスラム教徒、ヒンドゥー教徒。公用語はシンハリ語とタミール語である。

③ バングラデシュ。1972年にパキスタンから独立した。パキスタンと同じイスラム教徒だが、ベンガル語が公用語である。

④ ネパール。ヒマラヤ山中の国家である。ヒンドゥー語に近いネパール語が国語である。

★★ 人種と民族 128p