2012年10月24日(水) 和装の着物

先日、当ブログで、和装に関し、手始めに帯について、

和装の帯 (2012/10/19)

と触れたところだが、今回は、着物に関する話題である。

普段、洋服しか着ない自分だが、着物を身に着けるのは、邦楽の演奏会の時で、春には、2回程、普段着ならぬ、正装の紋付袴姿となり、略式の浴衣ざらえは、夏の行事である。他の演奏の機会には、洋装となる。

丈の短い羽織などと区別するために、着物は、長着(ながぎ)とも言うようだが、この紋付や浴衣は、通常の着物と同じ長着である。

着物の着方は、思ったより簡単だ。下着となる肌襦袢の上に、半襦袢を着て、右前に合わせる。 下着が見えず衿元がすっきりしていること、左右の裾のずれが無いようにすること、等に注意しながら、紐やベルトで締めて、前回に触れたように、帯を結べばよく、とりたてて、難しい事は無い。 尺八演奏の時は、羽織は着けない。

長着(着物)の各部位については、それぞれに名前が付いているようだが、下図は、ネットから借用したものである。(長着 - Wikipedia) その中で、衽(おくみ)や、身頃(みごろ)という言葉は、余り聞き慣れないのだが、特に、衽(おくみ)は、着方や畳み方に関係しているので、覚えないわけにはいかない。

着物の各部位の呼び方 (図では、左右の後身頃(うしろみごろ)は見えない)

今回、改めて確認したのが、着物を着る時の、「右前」と「左前」の事である。

正面から見て右側の衿(えり)や衽(おくみ)を上にして着る場合は右前、左側の衿や衽を上にして着る場合は左前と言う。

部位の名称は、本人から見ているので、正面から見るのとは、左右が逆になるので、ややこしい。

相手から見た時の右左より、自分の身体の右左で覚えるのが、最も確実だ。これで行けば、着物を着る時に、自分の身体に最初に付けるのが、右側だったら右前、左側だったら左前、と覚える方法もあろうか。

同じ事だが、“着物は、自分の左側が上になり、右側が下になる”、と、前という言葉の曖昧さを避けて、上、下で覚える人もいるようだ。

或いは、右手を入れ易いのは、右前、左手を入れ易いのは、左前、でも、いいだろうか。

洋服では、男性は右前で、女性は左前である。これは、本家の欧米でも、そうなっているようだ。

なぜ、性別によって異なるのかについては、良くは分からない。 一説では、一般には、右利きが多い中で、男性は自分で着るので、右前が良く、女性は人に着せてもらうことが多い(?)ので、着せる人がやりやすい左前になっている、とか。

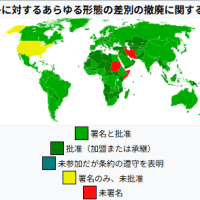

然らば、和装の着物では、どうなのだろうか。自分の経験等から、男性は右前だが、女性は、洋装の習慣もあり、なんとなく、左前だと思っていたのだが、改めて調べて見たら、女性も、右前で着るのが決まり、とある。

古代の中国では、座る場所が、向かって左に貴人が座り、向かって右に、一般民が座った、と言う。

その流れで、向かって左が上になることから、衣装を左前に着るのは貴人に限られ、庶民は、向かって右が上になる右前の着方になっていたと言う。自分には、貴賤の違い云々ではなく、右利きが多いから右前、という説明の方が分かりやすいのだがーー。

この、左手が上座という考え方は、日本に伝わった後も、男性上位の思想から、天皇皇后の座り方や、結婚式での新郎新婦の座り方、お雛様飾りの内裏雛の並び方等になっている、という。

着物を左前に着るのは死人前と言われ、亡くなった人の、死装束の時だけで、着物の世界では、大変に、忌み嫌われているようだ。棺の中の仏様の胸元がどうだったかは、良くは覚えていないがーーー。

次は、収納に関する、着物の畳み方である。ネットには、着物の畳み方についても、丁寧な分りやすい解説が多く出ている。以下は、自分でやったものを、写真にしてある。

下図のように、畳の上などに広げて畳むのが理想で、着物に付いている、脇縫いや、背縫いや、衽の折り目に従って畳んで行けばよいので至って簡単である。着物は左右対称に作られているが、収納では、右前にする。

広げた所 舟の形(形が見えるように白紙を挿入)

畳み方を覚える最初の頃は、衿の背中の部分(衿肩あき というようだ)の処理がポイントの一つ。上図のように、ここは、平らに伸ばすと、舟の形に見えるが、ワイフKは、娘時代、舞踊の先生から、舟形にしなさい、と教わったと言う。

この舟形を、凸でなく、内側に、凹に折って畳む。衿肩あきの形を確認し、衽の衿を重ね合わせ、裾まで畳んで半分の状態にする。最後に、裾の方から、三つに畳んで、左右の袖が表になるように畳めば完了である。

半分になった状態 三つに折り畳んで完了

邦楽の演奏会では、終了後は、狭い楽屋では、スペースが無いので、やむなく、一時的に、立ったままで畳むか、腰掛けて膝の上で畳むなどの、仮畳み、にする事が多い。慌ただしく畳み込んで、バッグ等に入れ、家に持ち帰った後、暫く、ハンガー(衣紋掛け)に掛けておき、皺等を伸ばした後に、ゆっくりと畳むようにしている。

仮畳みで、立ったままで畳む時は、左右の手を両袖に通して合わせ、首の襟元を持って、背縫いに沿って下に吊るす。この場合、出来れば、衽が外側に折ってある方がいい。そして、両袖を畳み込んで、その後、縦方向に三つ折りにするという、簡易な方法である。

又、椅子に腰掛けて膝の上で畳む時は、袖を左、裾を右にして、裾の方から整えて行くのがポイントのようだ。縫い目、折り目を合わせながら、済んだ部分は、畳んだり丸めたりしながら、少しずつ、ずらして行く。時間がかかりそうなこの方法だが、裾から始まって、衽の本衿を合わせ、やがて、首の襟元まで来て、袖も畳んで、いつの間にか、形が整うのだ。この方法は、ほぼ、本畳みに近い畳み方だが、長年の生活の知恵が感じられる。

この方法からは、お祭りでの「のし烏賊」作りで、少しずつ、綺麗に出来上がって行く様子が連想される。

着物に関する漢字が多く出て来たので、手許の漢和辞典(新修 漢和大辞典 小柳司気太著 博友社)で、衣偏(ころもへん)を引いて見ると、実に多くの漢字があり、約160もある。その中で、知っているのは、先程の着物の部位などで出て来る漢字など、衣類に関する、以下の様な漢字くらいだ。

衿(襟) 袖 袂 衽(袵) 裾(すそ) 袷(あわせ) 袴(はかま)

襷(たすき) 褌(ふんどし)

国字として、

裃(かみしも) 裄

も作られている。

一方、漢和辞典を見ていて、ふと気が付いたのは、以下の様な漢字は、今や、衣偏であることは意識していないのだが、表に示す様に、衣類に関することが、第一の字義になっている、ということだ。 この辞典が、昭和30年発行と、かなり古い事が原因かもしれないのだが、やや、大げさに言えば、最も身近なものの一つである、衣 に関することから、人間の生活や文化や産業が発展して来ている、と言うことが、漢字からも窺える、ということだろうか。

漢字 第一字義 意味

表 ウハギ 表にきる衣

衷 シタギ 肌につける衣 (衷心)

裂 キレ 裁たちあまり

裔 スソ きものの裾 (末裔)

補 オギナフ 着物の破れを縫い合わす

複 アワセ 裏を付けた衣

製 タツ 衣服を仕立てる

また、着物を付けない状態を、衣偏で、 裸 と表現する所も面白い。