2010年9月29日(水) 日本版GPS衛星「みちびき」が宙に浮く?

GPS(Global Positioning System)は、元々は、米国が、軍事用に開発し運用している、全地球規模の衛星測位システムで、31機(基本24+予備等7)の衛星が、地球上空を周回していて、全地球、全時間をカバーしている。米国は、このシステムの電波を、何と、無料で、民生用に開放しており、少し前から精度が上がったため、それを利用したカーナビ(日本では500万台とも)などが、世界的に普及している。

去る9月11日に、日本版GPSとして、準天頂衛星「みちびき」(QZS-1)が打ち上げられ、成功した。「みちびき」は、あくまでも、米国のGPSを補完し、日本近辺で精度を向上させるためのもので、地球を南北に、日本列島とオーストラリア大陸の上空を、8の字の軌道で、24時間で周回する、という。 準天頂で日本上空にいる、約8時間の間しか、衛星からの電波は届かないので、24時間サービスとするためには、最低3機の衛星が必要となる。衛星の打ち上げに使用された、H2Aロケット技術も、今回で、成功率が更に向上し、他国に伍したロケットの実用化・商業化に、更に自信を深めたようだ。

8の字軌道(Wikipedia より)

8の字軌道(Wikipedia より)

GPSとともに、この衛星が利用されると、現在の約10mの測位誤差が、1m以下と、良くなるようだ。技術実証試験期間中、カーナビをはじめ、子供の所在確認や、除雪車の自動誘導、防災用監視など、58もの実験項目が揚げられている。

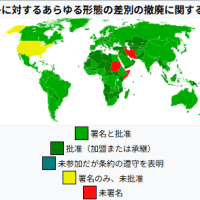

社会インフラとして、米国のGPSに依存する形で、衛星測位サービスの民生利用が更に進むと、米国の姿勢が変わった時のリスクが大きく、社会不安に陥る危険もあることから、各国とも、自前の衛星や技術を保有すべく、躍起となっている。ロシアは、自前の衛星測位システムがほぼ完成し、既に運用している。EUや中国やインドなども開発推進中で、日本の今回の打ち上げも、この一環になる。

カーナビと言えば、先だっての、信州のドライブ旅行でも、大変、役立っている。出発前に、次の目的地の電話番号か住所を入力すれば、推奨ドライブルートを、正確に案内してくれる。音声案内があるので、一人の時でも、画面を見なくても、安全に運転できるし、又、2画面表示にして、概略がわかる全体図と、細かな詳細図とを同時に表示しておくと、分りやすく、使いやすいようだ。更に、目的地までの距離や、標準的な所要時間も表示される。

カーナビは 普段、走っているエリア内では不要だが、旅先など、知らない土地を走る時には、極めて強力な武器となる。一昔前は、GPSの精度もあまり高くなく、100mもずれたりして、隣の道を案内されることもあったのだが、最近は、田舎の細い脇道や、一方通行路などまで、かなり正確であり、殆ど不満が無い位なのだが、今回の実験の精度になれば、完璧だろう。

何時も、感心するのだが、カーナビは、指示通りに運転しなかった時でも、決して怒らないし、戻れ、とも言わない。間違ってしまった、実際の運転経路を起点として、改めて、目的地への経路を、何事も無かったように、案内してくれる忍耐強さは、見習いたいほど! 飲み込みが悪く、よく間違える選手でも、決して腹を立てず、丁寧に指導してくれる、素晴らしいコーチのようである。

カーナビのデータは、CD形式等になっていて、自分でCDを求めて更新することとなる。 最近新しく出来た道路は、カーナビのデータに入っていないことがあり、この場合は、実際の道路の標識に従うこととなる。少し前のことだが、横浜の、出来て間もない湾岸道路を走った時は、カーナビのデータとして、まだ入っていなかったので、表示上は、元の海の上を暫く走っていることになり、少し不安な気分を味わった。

先日のTVのニュースで、今月初めドイツのベルリンで開催された、国際家電エレクトロニクスショー(IFA2010)の様子を見た。日本の地図業者ゼンリンが、実際にベルリン市内を走行し撮影した動画と組み合わせた、立体3Dカーナビを出展していたが、来場者の関心は、いまいちで、3DTVの方が、圧倒的な主役だったようだ。

今回の衛星に話を戻そう。周知のように、赤道上空の静止衛星として、通信・放送衛星は、大分前から、運用されていて、大活躍しているところだ。又、気象関係でも、気象衛星「ひまわり」が、必要不可欠になっていて、この関連で、富士山頂のレーダーも、役割を終えて、廃止された。

上述のように、GBSを補完する形での、日本の衛星測位システムを、24時間サービスとするには、あと2機の打ち上げが必要となる。さらに、日本が、米国のGPSに依存せずに、独自の国内用のシステムを構築しようとすると、全体で、6~8機の衛星を打ち上げて、運用しなければならない、という。

9月16日夜の,NHKの時論公論での、水野解説委員の話では、1機当たり、400~350億円と言う、多額の資金が必要となることから、この衛星の2号機以降の、今後の打ち上げ計画は、白紙状態で、建前上は、今回の実験の結果を見て、2011年末に判断する、ということになっているようだ。

所で、気象行政と航空行政とを併せ持っている、国交省の主管で、多目的衛星 MTSATが、既に打ち上げられ、3年前から、運用されているようだ。この衛星は、歴史のある、ひまわりの後継機としての、気象ミッションに加えて、航空機用の測位システムを実現するという、航空ミッションを兼ねた衛星のようだ。

今回の「みちびき」は、文科省が主管したが、打ち上げの計画に当たって、国交省と折衝したようだ。しかし、相変わらずの官庁間の縄張り争い等も絡んで、経費削減のための、多目的衛星との施設の共用化などが、出来なかった、という。

政府の中には、宇宙開発戦略本部と言う、政治主導で推進する、立派な組織はあるようだが、余り、機能していない、という。政府としては、今後は、民間ベースの負担で推進して貰いたい意向のようだが、民間としても、積極的に乗ってくる状況にはないという。

まさに、プロジェクトが、宙に浮いている、といえ、2機目以降がどうなるかによっては、竜頭蛇尾に終わる可能性もある、スタートとなったようだ。

これは、衛星の軌道を見ての単なる思い付きだが、いっそのこと、日本人移住者も多いと聞く、オーストラリアと共同で進める、というのはどうだろうか?

GPS(Global Positioning System)は、元々は、米国が、軍事用に開発し運用している、全地球規模の衛星測位システムで、31機(基本24+予備等7)の衛星が、地球上空を周回していて、全地球、全時間をカバーしている。米国は、このシステムの電波を、何と、無料で、民生用に開放しており、少し前から精度が上がったため、それを利用したカーナビ(日本では500万台とも)などが、世界的に普及している。

去る9月11日に、日本版GPSとして、準天頂衛星「みちびき」(QZS-1)が打ち上げられ、成功した。「みちびき」は、あくまでも、米国のGPSを補完し、日本近辺で精度を向上させるためのもので、地球を南北に、日本列島とオーストラリア大陸の上空を、8の字の軌道で、24時間で周回する、という。 準天頂で日本上空にいる、約8時間の間しか、衛星からの電波は届かないので、24時間サービスとするためには、最低3機の衛星が必要となる。衛星の打ち上げに使用された、H2Aロケット技術も、今回で、成功率が更に向上し、他国に伍したロケットの実用化・商業化に、更に自信を深めたようだ。

8の字軌道(Wikipedia より)

8の字軌道(Wikipedia より)GPSとともに、この衛星が利用されると、現在の約10mの測位誤差が、1m以下と、良くなるようだ。技術実証試験期間中、カーナビをはじめ、子供の所在確認や、除雪車の自動誘導、防災用監視など、58もの実験項目が揚げられている。

社会インフラとして、米国のGPSに依存する形で、衛星測位サービスの民生利用が更に進むと、米国の姿勢が変わった時のリスクが大きく、社会不安に陥る危険もあることから、各国とも、自前の衛星や技術を保有すべく、躍起となっている。ロシアは、自前の衛星測位システムがほぼ完成し、既に運用している。EUや中国やインドなども開発推進中で、日本の今回の打ち上げも、この一環になる。

カーナビと言えば、先だっての、信州のドライブ旅行でも、大変、役立っている。出発前に、次の目的地の電話番号か住所を入力すれば、推奨ドライブルートを、正確に案内してくれる。音声案内があるので、一人の時でも、画面を見なくても、安全に運転できるし、又、2画面表示にして、概略がわかる全体図と、細かな詳細図とを同時に表示しておくと、分りやすく、使いやすいようだ。更に、目的地までの距離や、標準的な所要時間も表示される。

カーナビは 普段、走っているエリア内では不要だが、旅先など、知らない土地を走る時には、極めて強力な武器となる。一昔前は、GPSの精度もあまり高くなく、100mもずれたりして、隣の道を案内されることもあったのだが、最近は、田舎の細い脇道や、一方通行路などまで、かなり正確であり、殆ど不満が無い位なのだが、今回の実験の精度になれば、完璧だろう。

何時も、感心するのだが、カーナビは、指示通りに運転しなかった時でも、決して怒らないし、戻れ、とも言わない。間違ってしまった、実際の運転経路を起点として、改めて、目的地への経路を、何事も無かったように、案内してくれる忍耐強さは、見習いたいほど! 飲み込みが悪く、よく間違える選手でも、決して腹を立てず、丁寧に指導してくれる、素晴らしいコーチのようである。

カーナビのデータは、CD形式等になっていて、自分でCDを求めて更新することとなる。 最近新しく出来た道路は、カーナビのデータに入っていないことがあり、この場合は、実際の道路の標識に従うこととなる。少し前のことだが、横浜の、出来て間もない湾岸道路を走った時は、カーナビのデータとして、まだ入っていなかったので、表示上は、元の海の上を暫く走っていることになり、少し不安な気分を味わった。

先日のTVのニュースで、今月初めドイツのベルリンで開催された、国際家電エレクトロニクスショー(IFA2010)の様子を見た。日本の地図業者ゼンリンが、実際にベルリン市内を走行し撮影した動画と組み合わせた、立体3Dカーナビを出展していたが、来場者の関心は、いまいちで、3DTVの方が、圧倒的な主役だったようだ。

今回の衛星に話を戻そう。周知のように、赤道上空の静止衛星として、通信・放送衛星は、大分前から、運用されていて、大活躍しているところだ。又、気象関係でも、気象衛星「ひまわり」が、必要不可欠になっていて、この関連で、富士山頂のレーダーも、役割を終えて、廃止された。

上述のように、GBSを補完する形での、日本の衛星測位システムを、24時間サービスとするには、あと2機の打ち上げが必要となる。さらに、日本が、米国のGPSに依存せずに、独自の国内用のシステムを構築しようとすると、全体で、6~8機の衛星を打ち上げて、運用しなければならない、という。

9月16日夜の,NHKの時論公論での、水野解説委員の話では、1機当たり、400~350億円と言う、多額の資金が必要となることから、この衛星の2号機以降の、今後の打ち上げ計画は、白紙状態で、建前上は、今回の実験の結果を見て、2011年末に判断する、ということになっているようだ。

所で、気象行政と航空行政とを併せ持っている、国交省の主管で、多目的衛星 MTSATが、既に打ち上げられ、3年前から、運用されているようだ。この衛星は、歴史のある、ひまわりの後継機としての、気象ミッションに加えて、航空機用の測位システムを実現するという、航空ミッションを兼ねた衛星のようだ。

今回の「みちびき」は、文科省が主管したが、打ち上げの計画に当たって、国交省と折衝したようだ。しかし、相変わらずの官庁間の縄張り争い等も絡んで、経費削減のための、多目的衛星との施設の共用化などが、出来なかった、という。

政府の中には、宇宙開発戦略本部と言う、政治主導で推進する、立派な組織はあるようだが、余り、機能していない、という。政府としては、今後は、民間ベースの負担で推進して貰いたい意向のようだが、民間としても、積極的に乗ってくる状況にはないという。

まさに、プロジェクトが、宙に浮いている、といえ、2機目以降がどうなるかによっては、竜頭蛇尾に終わる可能性もある、スタートとなったようだ。

これは、衛星の軌道を見ての単なる思い付きだが、いっそのこと、日本人移住者も多いと聞く、オーストラリアと共同で進める、というのはどうだろうか?