3月5日(金) バンクーバーオリンピック その1

多くの感動を与えてくれた、カナダでのバンクーバーオリンピックも、あっという間に終わってしまった。3月12日からは、同会場で、パラリンピックが始まるが、それまでのひと時、自分なりの感想を記したい。

開催国 カナダ

色んな種目があるが、なんと言っても、日本人が参加していて、しかも、ある程以上に強い種目だと、俄かに面白味が増す。放送でも、そのような種目を、重点的に取り上げてくれる。日本人が参加していなかったり、早々と予選落ちした種目は、関心が薄いのは致し方が無い。

まず、興味をそそられた、スノーボードと、スピードスケートについての、感想だ。

○ スノーボード ハーフパイプ

この種目、期待されていた日本人選手、思うように活躍できず、残念な結果に終わってしまった。ワールドカップなどとは違い、大舞台である、オリンピックの重圧かもしれない。米国の有力選手の活躍など、見ていて素晴らしく、曲芸を見るような感じもあった。

1位 米国 2位 フィンランド 3位 米国

普段、馴染みの薄い種目だが、緩やかな傾斜のある、まさにパイプを縦方向に半分に切ったような、U字型に湾曲した雪の斜面を、ジグザグに滑り降りる。壁面のエッジで、空中に上がった時の高さや、空中での、横方向、縦方向の回転技が見せ所である。

横方向の回転技の、呼び方が面白いので、以下に、連続して滑り降りるイメージで、自分なりに、整理を試みた。

もっとも基本的な動作は、壁面のエッジで上に上がった時に、進行方向の向きは変えずに、ターンしながら、左右にジグザグに滑り降りるものだ。進行方向に対して、身体は、前向きと後ろ向きの場合がある(強いて呼べば、zero(0))

次も基本動作となろうが、エッジで上に上がった時に、空中で180度回転(半回転)して、向きを変えて着地し、滑り下りるものだ。ターン毎に、進行方向に対する身体の向きが、前向き/後ろ向きに変化する。(強いて呼べば、 1-80 one eighty 略して、one(1))

ここからが、応用編と言えようが、エッジで上に上がった時に、空中で360度回転(1回転)して着地し 元の進行方向のまま滑る滑り方だ。この回転技を、3-60(three sixty)、略して、three(3)と呼ぶようだ。

ターンしても、進行方向に対する向きは変わらず、前向き/後ろ向きのままになる。

より高度になると、エッジで上に上がった時に、空中で540度回転(1回転半)して着地し、進行方向に対する向きを変えて滑る、滑り方だ。この回転技を、5-40(five forty)、略して、five(5)と呼ぶようだ。

ターン毎に、進行方向に対する向きが、前向き/後ろ向きに変化する。

もっとも難度の高いのは、エッジで上に上がった時に、空中で720度回転(2回転)して着地し、進行方向の向きのまま滑る滑り方だ。この回転技を、7-20 (seven twenty)、略して、seven(7)と呼ぶようだ。

この場合、ターンしても、進行方向に対する向きは変わらず、前向き/後ろ向きのままになる。

実際の競技は、これらの組み合わせとなる上に、空中で、更に、縦方向の回転も加わるので、かなり複雑だ。大抵の選手は、3や5をやるのだが、7の技をTVで見せて貰ったのは、1人だけだった、ように思う。当初は、回転技の呼び方も知らず、空中技もあっと言う間で早いので、よく分からないまま、TVを見たが、漸く、少し分かるようになったかな、と思ったら、競技は終わってしまった。

次の冬季オリンピックは、4年後になるが、それまでの間、ワールドカップや国内の競技会もあるので、その時は目を皿のようにしてテレビ観戦し、“5が回りきれなかったナ”、などと講評できるようになれれば、と思っている。

フィギュアスケートでも、ジャンプの回転数も競われる。あちらは、2回転、3回転、4回転、などと、分かりやすい呼称になってはいるものの、2回転半、3回転半などもあり、更に、踏み切り時の方向が、前向き、後ろ向きがあるため、やはり複雑である。

○ スノーボード パラレル大回転

2人づつ平行して、2回滑るスノーボードパラレル大回転は、ストックを使わない、バランスだけの、勇壮な滑りだ。この競技は、コースが分離しているために、体が触れ合うことは無いので、4人が同じコースを滑る、スノーボードクロスのような、肉弾戦を見るような迫力は無いが、時間計測システムの工夫が面白い。

1回目は、2人同時に出て、普通に滑り、1/100秒単位の精度で時間を計測する。2回目は、コースを入れ替えて、時間差を付けてスタートさせる仕組みがユニークだ。先着の1人が出た後、2人目は、1/100秒単位の精度で、1回目の時間差で遅れて出る。それぞれに聞こえる、ゲートが開くまでの予告音の周波数を、変えているので、選手にもよく分かる。フライングを許さないために、時間前に出ようとすると、ゲートが開かず、つんのめりに前に転倒して、フライングで失格になる。某国の有力選手が、フライングになるのを、実際に見せて貰った。

ノルディック複合でも、ジャンプの得点に応じ、クロカンのスタート時間に、時間差を付けるが、こちらは、秒、オーダーである。

このスノーボードパラレル大回転では、2回目は、このように時間差をつけて出るため、ゴールラインが勝敗になるので、非常に分かりやすい。

1位 カナダ 2位 オーストリア 3位 フランス

1回目で、途中で、転倒したり、コースアウトになると、一様に、1.5秒遅れのハンデを付けて救済し、2回目を、トライできる仕組みも面白い。僅か60秒程度の滑走時間の中で、この1.5秒のハンデを挽回して、2回目で勝った選手も居たのだからすごい。

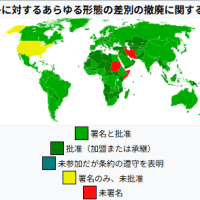

この種目をTVで観ていて、選手の国籍を示す国旗表示が、紛らわしかった。この種目に出場した、オーストリア、オランダ、ドイツ、ロシアの各選手の国旗は、いずれも、横に三つに分けられており、他に何のマーク等が無く、色の配置が異なるだけなのである。当事者には、すぐ、画像パターンとして認識できるのだろうが、見慣れないと、なかなか区別しにくい。

調べたら、同様のパターンは、アルメニア、エストニア、ハンガリー、ブルガリア、リトアニア、ルクセンブルクなど、ヨーロッパに多いが、他にも、イエメン、ガボン、シエラレオネも、横3分型で、色違いのみである。

オーストリア オランダ ドイツ ロシア

○ スピードスケート 男子500m

日本男子得意の種目で、過去には、清水宏保選手などが活躍した。前回のトリノ五輪に、大きな期待を背負って出場したが振るわず、その雪辱に燃えた、長島圭一郎選手が銀メダル、加藤条治選手が銅メダルを獲得したのは、立派である。

1位 韓国 2位 日本 3位 日本

長島選手は、レース終了後、会心のレースに喜び、日本の関係者と軽くタッチした拍子に、反動で仰向けに転んでしまった。が、その姿勢のままで、両腕を上に上げて、ガッツポーズで喜びを表現していたのが、印象的だった。一方の加藤選手は、競技当日は、銅メダルに不満だったようだが、翌日になって、素直に喜んでいる様子は、好感が持てた。

この種目、競技者にはスタートが大事だが、TV視聴者向けの工夫も良かった。スタート毎に、合図のピストルが大きく写し出され、ピストルの音と同時に、赤い光がピカと出るのでよく分かった。又、スタートラインが横からよく見えるので、ピストルの発砲前に、少し動くフライングも、よく分かった。

夏季五輪の陸上競技などでも、このスタート表示のやり方は、いいのではないか。

○ スピードスケート 女子追い抜き

この追い抜き種目は、英語の、persuit(パシュート)で、追跡する、追いかける、という意味だ。3人一組の団体戦で、2チームが、400Mリンクの手前側と反対側から、同時にスタートするので、見ていて大変に分かりやすい。競輪にもこんな種目があったと思う。リンクを6周するが、その間の、チーム内の滑走順序は、任意だ。

ルールが面白い。チームの先頭ではなく、最後尾3人目の選手の着順が、早い方が勝ち、というルールだ。このため、特定の選手だけが強くてもダメ、3人の力が平均していることが重要で、周回中、風を受ける先頭を誰が滑り、どう交代するか、力の弱い選手を如何に支えるか、など、団体戦らしい作戦や戦術が試される。

この種目、日本チームは、事前の評判は、それほど高くは無かったが、予選から、あれよあれよと勝ち上がり、俄かに注目を集めた。

ドイツとの決勝戦は、最後の1周を残した段階で、日本チームが、リードしていただけに、2/100秒の僅差で、ドイツの逆転劇を許してしまい、金メダルを逸し、銀メダルになったのは、本当に惜しかった。でも、日本チームも死力を尽くしたのだから、ドイツチームの最後の頑張りを、褒めるべきかも知れない。

日本チームは、小平奈緒、田畑真紀、穂積雅子の3選手が滑り、4人目として、中学生の高木美帆選手が、控えていた。表彰式で、銅メダルのポーランドに続き、銀メダルの日本チームは、3人が表彰台に上がった。最後に、金を手にしたドイツチームは、なんと、4人が表彰台に上がったのである。

1位 ドイツ 2位 日本 3位 ポーランド

アレ、美帆ちゃんは、どうしてかな? と思った。彼女は、予選以降、一度でも出ていれば、メダルはもらえたのだが、出場機会は、一度も無かったようだ! 日本チームの銀メダルの3人は、彼女の気持ちを察してか、その3個のメダルを、優しく、高木選手の首にかけてあげたのが、とても、とても印象的。見ていた自分は、涙が止まらなかった。

彼女はまだ中学生、洋々たる前途がある。今回の、初めてのオリンピックの経験を糧とし、自分の未熟さ故に、出して貰えなかった悔しさをバネにして、次のオリンピックでは、この種目だけでなく、他の長距離種目でも、大いに活躍してくれるだろう、と思う。

多くの感動を与えてくれた、カナダでのバンクーバーオリンピックも、あっという間に終わってしまった。3月12日からは、同会場で、パラリンピックが始まるが、それまでのひと時、自分なりの感想を記したい。

開催国 カナダ

色んな種目があるが、なんと言っても、日本人が参加していて、しかも、ある程以上に強い種目だと、俄かに面白味が増す。放送でも、そのような種目を、重点的に取り上げてくれる。日本人が参加していなかったり、早々と予選落ちした種目は、関心が薄いのは致し方が無い。

まず、興味をそそられた、スノーボードと、スピードスケートについての、感想だ。

○ スノーボード ハーフパイプ

この種目、期待されていた日本人選手、思うように活躍できず、残念な結果に終わってしまった。ワールドカップなどとは違い、大舞台である、オリンピックの重圧かもしれない。米国の有力選手の活躍など、見ていて素晴らしく、曲芸を見るような感じもあった。

1位 米国 2位 フィンランド 3位 米国

普段、馴染みの薄い種目だが、緩やかな傾斜のある、まさにパイプを縦方向に半分に切ったような、U字型に湾曲した雪の斜面を、ジグザグに滑り降りる。壁面のエッジで、空中に上がった時の高さや、空中での、横方向、縦方向の回転技が見せ所である。

横方向の回転技の、呼び方が面白いので、以下に、連続して滑り降りるイメージで、自分なりに、整理を試みた。

もっとも基本的な動作は、壁面のエッジで上に上がった時に、進行方向の向きは変えずに、ターンしながら、左右にジグザグに滑り降りるものだ。進行方向に対して、身体は、前向きと後ろ向きの場合がある(強いて呼べば、zero(0))

次も基本動作となろうが、エッジで上に上がった時に、空中で180度回転(半回転)して、向きを変えて着地し、滑り下りるものだ。ターン毎に、進行方向に対する身体の向きが、前向き/後ろ向きに変化する。(強いて呼べば、 1-80 one eighty 略して、one(1))

ここからが、応用編と言えようが、エッジで上に上がった時に、空中で360度回転(1回転)して着地し 元の進行方向のまま滑る滑り方だ。この回転技を、3-60(three sixty)、略して、three(3)と呼ぶようだ。

ターンしても、進行方向に対する向きは変わらず、前向き/後ろ向きのままになる。

より高度になると、エッジで上に上がった時に、空中で540度回転(1回転半)して着地し、進行方向に対する向きを変えて滑る、滑り方だ。この回転技を、5-40(five forty)、略して、five(5)と呼ぶようだ。

ターン毎に、進行方向に対する向きが、前向き/後ろ向きに変化する。

もっとも難度の高いのは、エッジで上に上がった時に、空中で720度回転(2回転)して着地し、進行方向の向きのまま滑る滑り方だ。この回転技を、7-20 (seven twenty)、略して、seven(7)と呼ぶようだ。

この場合、ターンしても、進行方向に対する向きは変わらず、前向き/後ろ向きのままになる。

実際の競技は、これらの組み合わせとなる上に、空中で、更に、縦方向の回転も加わるので、かなり複雑だ。大抵の選手は、3や5をやるのだが、7の技をTVで見せて貰ったのは、1人だけだった、ように思う。当初は、回転技の呼び方も知らず、空中技もあっと言う間で早いので、よく分からないまま、TVを見たが、漸く、少し分かるようになったかな、と思ったら、競技は終わってしまった。

次の冬季オリンピックは、4年後になるが、それまでの間、ワールドカップや国内の競技会もあるので、その時は目を皿のようにしてテレビ観戦し、“5が回りきれなかったナ”、などと講評できるようになれれば、と思っている。

フィギュアスケートでも、ジャンプの回転数も競われる。あちらは、2回転、3回転、4回転、などと、分かりやすい呼称になってはいるものの、2回転半、3回転半などもあり、更に、踏み切り時の方向が、前向き、後ろ向きがあるため、やはり複雑である。

○ スノーボード パラレル大回転

2人づつ平行して、2回滑るスノーボードパラレル大回転は、ストックを使わない、バランスだけの、勇壮な滑りだ。この競技は、コースが分離しているために、体が触れ合うことは無いので、4人が同じコースを滑る、スノーボードクロスのような、肉弾戦を見るような迫力は無いが、時間計測システムの工夫が面白い。

1回目は、2人同時に出て、普通に滑り、1/100秒単位の精度で時間を計測する。2回目は、コースを入れ替えて、時間差を付けてスタートさせる仕組みがユニークだ。先着の1人が出た後、2人目は、1/100秒単位の精度で、1回目の時間差で遅れて出る。それぞれに聞こえる、ゲートが開くまでの予告音の周波数を、変えているので、選手にもよく分かる。フライングを許さないために、時間前に出ようとすると、ゲートが開かず、つんのめりに前に転倒して、フライングで失格になる。某国の有力選手が、フライングになるのを、実際に見せて貰った。

ノルディック複合でも、ジャンプの得点に応じ、クロカンのスタート時間に、時間差を付けるが、こちらは、秒、オーダーである。

このスノーボードパラレル大回転では、2回目は、このように時間差をつけて出るため、ゴールラインが勝敗になるので、非常に分かりやすい。

1位 カナダ 2位 オーストリア 3位 フランス

1回目で、途中で、転倒したり、コースアウトになると、一様に、1.5秒遅れのハンデを付けて救済し、2回目を、トライできる仕組みも面白い。僅か60秒程度の滑走時間の中で、この1.5秒のハンデを挽回して、2回目で勝った選手も居たのだからすごい。

この種目をTVで観ていて、選手の国籍を示す国旗表示が、紛らわしかった。この種目に出場した、オーストリア、オランダ、ドイツ、ロシアの各選手の国旗は、いずれも、横に三つに分けられており、他に何のマーク等が無く、色の配置が異なるだけなのである。当事者には、すぐ、画像パターンとして認識できるのだろうが、見慣れないと、なかなか区別しにくい。

調べたら、同様のパターンは、アルメニア、エストニア、ハンガリー、ブルガリア、リトアニア、ルクセンブルクなど、ヨーロッパに多いが、他にも、イエメン、ガボン、シエラレオネも、横3分型で、色違いのみである。

オーストリア オランダ ドイツ ロシア

○ スピードスケート 男子500m

日本男子得意の種目で、過去には、清水宏保選手などが活躍した。前回のトリノ五輪に、大きな期待を背負って出場したが振るわず、その雪辱に燃えた、長島圭一郎選手が銀メダル、加藤条治選手が銅メダルを獲得したのは、立派である。

1位 韓国 2位 日本 3位 日本

長島選手は、レース終了後、会心のレースに喜び、日本の関係者と軽くタッチした拍子に、反動で仰向けに転んでしまった。が、その姿勢のままで、両腕を上に上げて、ガッツポーズで喜びを表現していたのが、印象的だった。一方の加藤選手は、競技当日は、銅メダルに不満だったようだが、翌日になって、素直に喜んでいる様子は、好感が持てた。

この種目、競技者にはスタートが大事だが、TV視聴者向けの工夫も良かった。スタート毎に、合図のピストルが大きく写し出され、ピストルの音と同時に、赤い光がピカと出るのでよく分かった。又、スタートラインが横からよく見えるので、ピストルの発砲前に、少し動くフライングも、よく分かった。

夏季五輪の陸上競技などでも、このスタート表示のやり方は、いいのではないか。

○ スピードスケート 女子追い抜き

この追い抜き種目は、英語の、persuit(パシュート)で、追跡する、追いかける、という意味だ。3人一組の団体戦で、2チームが、400Mリンクの手前側と反対側から、同時にスタートするので、見ていて大変に分かりやすい。競輪にもこんな種目があったと思う。リンクを6周するが、その間の、チーム内の滑走順序は、任意だ。

ルールが面白い。チームの先頭ではなく、最後尾3人目の選手の着順が、早い方が勝ち、というルールだ。このため、特定の選手だけが強くてもダメ、3人の力が平均していることが重要で、周回中、風を受ける先頭を誰が滑り、どう交代するか、力の弱い選手を如何に支えるか、など、団体戦らしい作戦や戦術が試される。

この種目、日本チームは、事前の評判は、それほど高くは無かったが、予選から、あれよあれよと勝ち上がり、俄かに注目を集めた。

ドイツとの決勝戦は、最後の1周を残した段階で、日本チームが、リードしていただけに、2/100秒の僅差で、ドイツの逆転劇を許してしまい、金メダルを逸し、銀メダルになったのは、本当に惜しかった。でも、日本チームも死力を尽くしたのだから、ドイツチームの最後の頑張りを、褒めるべきかも知れない。

日本チームは、小平奈緒、田畑真紀、穂積雅子の3選手が滑り、4人目として、中学生の高木美帆選手が、控えていた。表彰式で、銅メダルのポーランドに続き、銀メダルの日本チームは、3人が表彰台に上がった。最後に、金を手にしたドイツチームは、なんと、4人が表彰台に上がったのである。

1位 ドイツ 2位 日本 3位 ポーランド

アレ、美帆ちゃんは、どうしてかな? と思った。彼女は、予選以降、一度でも出ていれば、メダルはもらえたのだが、出場機会は、一度も無かったようだ! 日本チームの銀メダルの3人は、彼女の気持ちを察してか、その3個のメダルを、優しく、高木選手の首にかけてあげたのが、とても、とても印象的。見ていた自分は、涙が止まらなかった。

彼女はまだ中学生、洋々たる前途がある。今回の、初めてのオリンピックの経験を糧とし、自分の未熟さ故に、出して貰えなかった悔しさをバネにして、次のオリンピックでは、この種目だけでなく、他の長距離種目でも、大いに活躍してくれるだろう、と思う。