『世界最先端IT国家創造』宣言(案)に関するパブリックコメントの募集について

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/info/h250524-public.html

内閣官房IT担当室から。第二次安倍内閣の新たなIT戦略として。成長戦略の柱が、IT戦略であると。基本理念、目指すべき社会・姿、目指すべき社会・姿を実現するための取り組み、利活用の裾野拡大を推進するための基盤の強化、戦略の推進体制・推進方策で構成。平成25年6月7日(金)17時必着。

内閣官房IT担当室から。第二次安倍内閣の新たなIT戦略として。成長戦略の柱が、IT戦略であると。基本理念、目指すべき社会・姿、目指すべき社会・姿を実現するための取り組み、利活用の裾野拡大を推進するための基盤の強化、戦略の推進体制・推進方策で構成。平成25年6月7日(金)17時必着。

1 革新的な新産業・新サービスの創出及び全産業の成長を促進する社会

2 健康で安心して快適に生活できる、世界一安全で災害に強い社会

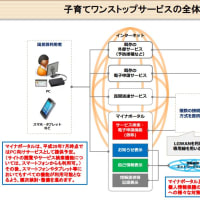

3 公共サー ビスがワンストップで誰でもどこでもいつでも受けられる社会

の実現を目指すとあります。これまでのIT戦略との違いは、司令塔(政府CIO)を明確にしたこ と。各取組みについて、定量的なKPI(重要業績評価指標)を設定したことでしょうか。この2点は良いことですが、残念ながら、今回の戦略には重要な要素が欠けており、このままでは「戦略」にはなり得ません。この点については、また別の機会に解説したいと思います。

政府に成長産業が創出できるか?

http://www.nikkeibp.co.jp/article/tk/20130522/351466/?ST=jousyo&P=1

政府は公共財(民間市場に任せていてはうまく供給できない財・サービス)を提供していく存在である一方で、民間の労働力と資本力がうまく活用され、持てる機能が全開されるように環境を整備する役割があると。「電子政府にとっての公共財とは何なのか」「電子政府に民間の労働力と資本力を呼び込むために必要な環境整備とは何なのか」、この二つを問いを考えることで、日本が目指すべき電子政府の形が見えてくるでしょう。

マイナンバー法:7市民団体が抗議声明(毎日)

http://mainichi.jp/select/news/m20130525k0000m040083000c.html

法案成立のタイミングを狙っての記事ですね。毎日の臺宏士記者は、書籍「危ない住基ネット」などで「住基ネットによる国民総監視国家の危険性」を訴えていましたが、実際には国民総監視国家など実現するわけもなく、逆に年金記録問題など「監視どころか、国家が基本情報さえ適切に管理できていないこと」が発覚して、現在に至っています。

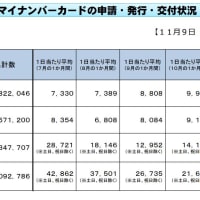

関連>>マイナンバー法成立 税・年金を16年から一元管理(日経)

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS2400E_U3A520C1MM0000/

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/meisai/m18303183003.htm

平成25年5月24日、参議院本会議で可決されました。

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(第61回)議事次第

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dai61/gijisidai.html

新たなIT戦略、電子行政オープンデータ推進のロードマップ(案)、情報セキュリティ政策など。総務省から「重点課題の解決に向けた国家プロジェクトの推進」が提出。

「電子行政オープンデータ推進のためのロードマップ(案)」及び「二次利用の促進のための府省のデータ公開に関する基本的考え方(ガイドライン)(案)」に関する パブリックコメントの募集について

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/info/h250524.html

内閣官房IT担当室から。ガイドライン別添として「数値(表)、文章、地理空間情報のデータ作成に当たっての留意事項案」も出ています。平成27年度末までに、他の先進国と同水準のオープンデータの公開と利用を実現すると。二次利用を促進する利用ルールの整備、機械判読に適したデータ形式での公開、データカタログ(ポータルサイト)の整備、公開データの拡大など。平成25年6月7日(金)17時必着。

第51回 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/dai51/51gijisidai.html

山本大臣挨拶、遠藤政府情報化統括責任者(政府CIO)挨拶、新たなIT戦略について。配布資料の公開はありません。

新たなICT戦略に関する提言

デジタル・ニッポン2013 -ICTで、日本を取り戻す。

https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/121208.html

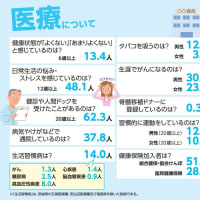

自民党IT戦略特命委員会による、新たなICT戦略策定に対する提言。政府の「ICTインフラと利活用の2つの面で世界最高水準のICT社会を実現」という目標に対して、国土強靭化、サイバーセキュリティ、農林水産業、雇用(テレワーク)、医療、電子政府の6分野で提言。経済成長への貢献と国民の安心・安全を重視、民間企業のノウハウやアイデアの積極的な取り込み、国土強靭化や農林水産業等これまでICTにあまり馴染みの無い分野での利活用、コンクリートにICTを(クラウド基盤による連携を前提としたICTインフラ構築)、オープンなマイガバメント(ビッグデータ利活用、行政サービスだけでなく改革過程もオープン)など。

電子政府では、マイナンバーの導入にあわせ国民に「マイガバメント」(1人ひとりが専用のポータルサイトを持ち、マルチチャネル(携帯・パソコン・窓口)から、個人のニーズ(高齢者・母子家庭等)に応じた情報を得られ、必要なサービスを国・自治体といった組織に関係なく受けられる)を内閣官房と総務省が中心となって構築。マイナンバー実現後1年以内。「国民の声データベース」で活かす。米国等の「トラストフレームワーク」を参考に、マイガバメントの構築時までに公的個人認証と民間IDとの連携を総務省と経済産業省が中心となって実現などがあります。

ICT成長戦略会議(第3回会合)配付資料

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ict_seicho/02tsushin01_03000181.html

各会議における検討結果(全体総括資料)と個別資料を公開。

関連>>各会議における検討結果(全体総括資料)PDF

http://www.soumu.go.jp/main_content/000225721.pdf

2018年度までのITロードマップを発表

~個人モバイルの業務利用(BYOD)で社員の生産性向上を強化~

http://www.nri.co.jp/news/2013/130521.html

野村総研が2018年度までの『BYOD(Bring Your Own Device)関連技術の進化と、企業へのインパクト』を予測したITロードマップを公開。2017年度以降にBYOD普及期を迎えて、会社や個人が所有する端末やサービスを適材適所で活用する業務スタイルが実現すると。

ウェブアクセシビリティはなぜ重要か

http://agora-web.jp/archives/1537177.html

わが国行政機関では、ウェブアクセシビリティへの配慮はまだ不十分であると。世界の電子政府ポータルは、ウェブアクセシビリティの国際標準に準拠するのが一般的になっていると思いますので、「国の行政機関等は、インターネットで公表している情報のアクセシビリティを再点検し改善することを新計画に盛り込むべき」には賛成です。

安倍総理「成長戦略第2弾スピーチ」(日本アカデメイア)

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement/2013/0517speech.html

「ビッグ・データ」について、匿名化してプライバシーを守った上で、積極的にデータを利用できるようにします。「国際先端テスト」の手法で、諸外国の例を参考に、まずは、国がガイドラインをつくることにしますと。

「メタル回線のコストの在り方に関する検討会」報告書の公表

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000205.html

環境変化に伴うメタル回線コスト見直しの必要性、メタルケーブルの未利用芯線コストの扱い、メタル回線に係る設備の耐用年数、施設保全費のメタル回線と光ファイバ回線への配賦方法、回線管理運営費の平準化、メタル回線コストの見直しの実施の方向性など。

新産業・新サービスのアドホックグループに提案されたプロジェクト(PDF)

http://www.soumu.go.jp/main_content/000226113.pdf

G空間情報の利用について、オープンデータ関連の提案も数多くあります。

関連>>G空間×ICT推進会議 (第三回会合)配付資料

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/gkukan-ict_suishin/02tsushin01_03000183.html

IT総合戦略本部 IT戦略起草委員会(第3回)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kisou/dai3/index.html

IT総合戦略本部 IT戦略起草委員会(第4回)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kisou/dai4/index.html

新たなIT戦略の策定について議論。有識者委員の意見として「ITを使いこなせない人を中心に物事を制度設計するのではなく、使いこなせる若い世代を中心に制度設計を行うべき」「IT 戦略の策定にあたって、「誰が」「何を」「どのように」実施するのかを明確にしたロードマップを明確にすべき。また、省庁間の連携の推進と責任の明確化を図るべき」「「政府情報システム」の取組の推進にあたって、国だけでなく地方と一気通貫した取組とすべき」など。

参考>>経済産業省提出資料(パーソナルデータWG報告書)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kisou/dai4/sankou.pdf

2013年4月5日 医療情報データベース基盤整備事業推進検討会 議事録

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000032ff6.html

情報の流れですが、医療機関が保有する病院情報システムには、当然ながら実名でデータが入っております。これを標準化した上でデータベース用の標準化したストレージに集積するのですが、この際は、実患者ID、氏名、住所、郵便番号、生年月日を有する状態です。続いて、これをデータ検索に適した形に変換し、統合データソースに集積するに当たっては、実患者IDは、一方向関数で変換して、新たなIDを付番します。また、氏名、住所は削除いたします。

利活用申出者及び利活用者が利活用できる医療情報には、患者の氏名、住所、郵便番号、生年月日及び患者番号は含まれず、また、利活用する上で必要最小限の医療情報以外の情報は含まれないこと、及び抽出前後の医療情報の対応表は作成しないことから、これは、一般に、特定の個人を識別できないものであるので、「疫学研究に関する倫理指針」における連結不可能匿名化された情報に当たり、その利活用は同指針の対象ではないと考えられる旨記載しております。

第12回経済財政諮問会議

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/0520/agenda.html

東日本大震災からの復興・地域活性化、教育再生、効率的・効果的な財政を実現するための仕組み、「日本経済再生に向けた緊急経済対策」の進捗状況など。日本再生に資する教育再生の3つの戦略として、社会を生き抜く力の養成、未来への飛躍を実現する人材の養成、学びのセーフティネットの構築。具体的施策として、教育行政の責任体制確立に向けた教育委員会制度改革、幼児教育の無償化に向けた取組の段階的促進、奨学金・授業料減免等の充実など教育費負担の軽減など。

情報セキュリティ政策会議

第34回会合(平成25年5月21日)

http://www.nisc.go.jp/conference/seisaku/index.html

サイバーセキュリティ戦略案、サイバーセキュリティ2013の策定、政府の情報セキュリティ予算など。経済成長の基盤であるサイバー空間の脅威となるサイバー犯罪・サイバー攻撃への対策を強化すると。

日本ユーザビリティ医療情報化推進協議会(JUMP)が発足、医療版マイナンバー実現へ

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20130516/477461/

医療や介護、福祉分野で利用できるマイナンバーのようなIDが、医療現場のイノベーションには必要だと。マイナンバーと医療等IDは同じで良い(わざわざ別の番号にしなくて良い)という意見も多いけど、政府における医療等IDの検討はどうなるのかな。マイナンバーと平行して検討を進めるのか、それとも社会保障制度改革、医療情報連携・データ活用、個人情報保護制度全体の見直しを進める中で改めて医療ID等を検討するのか。

関連>>“ビッグデータ”で第三者機関設置を

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130520/k10014700101000.html

Project Open Data、米のオープンデータ加速マシーン

http://okfn.jp/2013/05/17/project-open-data/

政府・地方自治体・企業・市民などが自由に使えて、そして自分たちで自由に改善できる、協働プラットフォームの好例と紹介しています。電子政府サービスでも、利用者が自由に改善できるサービスをいくつかスタートさせて、試行錯誤してみると良いでしょう。

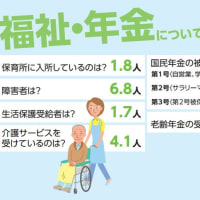

第12回 社会保障制度改革国民会議

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokuminkaigi/dai12/gijisidai.html

これまでの国民会議における議論の整理(少子化対策分野)、年金関連4法による改革の内容と残された課題など。改めて「社会保障費の削減」は難しい。共通番号制度を活用した保険料の徴収促進。共通番号制度の将来的な拡充で自営業者の所得把握を厳格にし、定額から定率保険料へといった意見も。

オーストラリア政府におけるクラウドの導入動向

http://e-public.nttdata.co.jp/topics_detail2/contents_type=7&id=885

ICTインフラや、業務上の管理等での処理機能、政府情報の公開といった情報サービスにおいてクラウドコンピューティングの利用が進められているが、市民の個人情報を取り扱う分野では、セキュリティーおよびプライバシー保護の面で懸念があり、導入が進んでいない。パブリッククラウドは、サービスとして成熟してから政府各機関への本格的な導入を行うと

第11回経済財政諮問会議

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/0516/agenda.html

持続可能な社会保障の確立に向けて、社会保障の充実・重点化、社会保障制度改革国民会議における検討状況、地方財政の改革に向けて、個性を活かし自立した地方をつくるためになど。

資料>>医療・介護等データベースの連結・統合による効率化イノベーション(PDF)

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/0516/shiryo_01.pdf

地方における公共サービスの“見える化”の推進(PDF)

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/0516/shiryo_04.pdf

地方自治体のオープン・ガバメント化、自治体クラウドの取組を加速、ストックも含めた財務情報の透明化など。

とにかく素早い

GOVERNMENT DIGITAL SERVICE|ガヴァメント・デジタル・サーヴィス

http://wired.jp/2013/05/19/work-smarter-vol7/2/

2012年10月に誕生したプラットフォーム「GOV.UK」。重視されているのは、ユーザーに焦点を絞って、迅速に製品を提供すること。ユーザーのフィードバックにも迅速に応じる。根本ルールは2つ。今週自分がやった仕事に何か不満をもつこと。それを次週はもっとうまくやること。コマンド・コントロール方式の指揮命令体制を採用せず、従業員同士の良いコミュニケーションを重視。

「パーソナルデータの利用・流通に関する研究会」報告書(案)に対する意見の募集

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu02_03000118.html

パーソナルデータの適正な利用・流通の促進に向けた方策を提案。我が国におけるプライバシー・コミッショナー制度(パーソナルデータの保護のための独立した第三者機関)について政府全体として速やかに検討を進めていくことが必要であると。プライバシーについて一般的に規定した法律は存在しないが、判例法理上、プライバシーは法的に保護されるべき人格的利益として承認されてきた。最近ではプライバシー保護の対象となる情報は拡大傾向にあると。保護されるパーソナルデータを、そのプライバシー性の高低により、一般パーソナルデータ、慎重な取扱いが求められるパーソナルデータ、センシティブデータの3つに分類。巻末の参考資料では、国内外のプライバシーやデータ保護に関する動向が概観できます。

関連>>「パーソナルデータの利用・流通に関する研究会」論点整理に対する意見募集で寄せられた意見

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/parsonaldata/02ryutsu02_03000119.html

勉強になる意見が多いですが、データ積極利用派とプライバシー保護重視派の意識差も感じます。

「震災関連デジタルアーカイブ構築・運用のためのガイドライン」の公表

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu02_03000115.html

「国立国会図書館東日本大震災アーカイブ(ひなぎく)」の構築・公開等の成果を踏まえて、震災関連デジタルアーカイブの構築・運用を推進するためのガイドライン。参考資料も充実しています。計画を立てる、資料・記録の調査・収集、資料・記録のデジタルデータ化、メタデータ作成、コンテンツ公開・保存・利活用、システムの構築・運用という流れ。震災に限らず、デジタルアーカイブの総合ガイドラインとして使えますね。

関連>>NDL東日本大震災アーカイブ

http://kn.ndl.go.jp/

知られざるスカイプ誕生秘話

旧ソ連支配国で革新が起きた真相

http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20130515/248138/?P=1&rt=nocnt

電子政府先進国で、「バルト海のシリコンバレー」とも呼ばれるエストニアがIT立国になった背景を解説しています。大統領と大臣が紙の書類を使わず、パソコン上で承認する「電子閣議」を採用しているエストニアに対して、IT総合戦略会議や電子政府関連の検討会で大量の紙文書が配布される日本。。この差をどう埋めたらよいものか。

ICT成長戦略会議(第3回会合)配付資料

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ict_seicho/02tsushin01_03000181.html

各会議における検討結果(全体総括資料)と個別資料を公開。

関連>>各会議における検討結果(全体総括資料)PDF

http://www.soumu.go.jp/main_content/000225721.pdf

2018年度までのITロードマップを発表

~個人モバイルの業務利用(BYOD)で社員の生産性向上を強化~

http://www.nri.co.jp/news/2013/130521.html

野村総研が2018年度までの『BYOD(Bring Your Own Device)関連技術の進化と、企業へのインパクト』を予測したITロードマップを公開。2017年度以降にBYOD普及期を迎えて、会社や個人が所有する端末やサービスを適材適所で活用する業務スタイルが実現すると。

ウェブアクセシビリティはなぜ重要か

http://agora-web.jp/archives/1537177.html

わが国行政機関では、ウェブアクセシビリティへの配慮はまだ不十分であると。世界の電子政府ポータルは、ウェブアクセシビリティの国際標準に準拠するのが一般的になっていると思いますので、「国の行政機関等は、インターネットで公表している情報のアクセシビリティを再点検し改善することを新計画に盛り込むべき」には賛成です。

安倍総理「成長戦略第2弾スピーチ」(日本アカデメイア)

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement/2013/0517speech.html

「ビッグ・データ」について、匿名化してプライバシーを守った上で、積極的にデータを利用できるようにします。「国際先端テスト」の手法で、諸外国の例を参考に、まずは、国がガイドラインをつくることにしますと。

「メタル回線のコストの在り方に関する検討会」報告書の公表

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000205.html

環境変化に伴うメタル回線コスト見直しの必要性、メタルケーブルの未利用芯線コストの扱い、メタル回線に係る設備の耐用年数、施設保全費のメタル回線と光ファイバ回線への配賦方法、回線管理運営費の平準化、メタル回線コストの見直しの実施の方向性など。

新産業・新サービスのアドホックグループに提案されたプロジェクト(PDF)

http://www.soumu.go.jp/main_content/000226113.pdf

G空間情報の利用について、オープンデータ関連の提案も数多くあります。

関連>>G空間×ICT推進会議 (第三回会合)配付資料

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/gkukan-ict_suishin/02tsushin01_03000183.html

IT総合戦略本部 IT戦略起草委員会(第3回)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kisou/dai3/index.html

IT総合戦略本部 IT戦略起草委員会(第4回)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kisou/dai4/index.html

新たなIT戦略の策定について議論。有識者委員の意見として「ITを使いこなせない人を中心に物事を制度設計するのではなく、使いこなせる若い世代を中心に制度設計を行うべき」「IT 戦略の策定にあたって、「誰が」「何を」「どのように」実施するのかを明確にしたロードマップを明確にすべき。また、省庁間の連携の推進と責任の明確化を図るべき」「「政府情報システム」の取組の推進にあたって、国だけでなく地方と一気通貫した取組とすべき」など。

参考>>経済産業省提出資料(パーソナルデータWG報告書)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kisou/dai4/sankou.pdf

2013年4月5日 医療情報データベース基盤整備事業推進検討会 議事録

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000032ff6.html

情報の流れですが、医療機関が保有する病院情報システムには、当然ながら実名でデータが入っております。これを標準化した上でデータベース用の標準化したストレージに集積するのですが、この際は、実患者ID、氏名、住所、郵便番号、生年月日を有する状態です。続いて、これをデータ検索に適した形に変換し、統合データソースに集積するに当たっては、実患者IDは、一方向関数で変換して、新たなIDを付番します。また、氏名、住所は削除いたします。

利活用申出者及び利活用者が利活用できる医療情報には、患者の氏名、住所、郵便番号、生年月日及び患者番号は含まれず、また、利活用する上で必要最小限の医療情報以外の情報は含まれないこと、及び抽出前後の医療情報の対応表は作成しないことから、これは、一般に、特定の個人を識別できないものであるので、「疫学研究に関する倫理指針」における連結不可能匿名化された情報に当たり、その利活用は同指針の対象ではないと考えられる旨記載しております。

第12回経済財政諮問会議

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/0520/agenda.html

東日本大震災からの復興・地域活性化、教育再生、効率的・効果的な財政を実現するための仕組み、「日本経済再生に向けた緊急経済対策」の進捗状況など。日本再生に資する教育再生の3つの戦略として、社会を生き抜く力の養成、未来への飛躍を実現する人材の養成、学びのセーフティネットの構築。具体的施策として、教育行政の責任体制確立に向けた教育委員会制度改革、幼児教育の無償化に向けた取組の段階的促進、奨学金・授業料減免等の充実など教育費負担の軽減など。

情報セキュリティ政策会議

第34回会合(平成25年5月21日)

http://www.nisc.go.jp/conference/seisaku/index.html

サイバーセキュリティ戦略案、サイバーセキュリティ2013の策定、政府の情報セキュリティ予算など。経済成長の基盤であるサイバー空間の脅威となるサイバー犯罪・サイバー攻撃への対策を強化すると。

日本ユーザビリティ医療情報化推進協議会(JUMP)が発足、医療版マイナンバー実現へ

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20130516/477461/

医療や介護、福祉分野で利用できるマイナンバーのようなIDが、医療現場のイノベーションには必要だと。マイナンバーと医療等IDは同じで良い(わざわざ別の番号にしなくて良い)という意見も多いけど、政府における医療等IDの検討はどうなるのかな。マイナンバーと平行して検討を進めるのか、それとも社会保障制度改革、医療情報連携・データ活用、個人情報保護制度全体の見直しを進める中で改めて医療ID等を検討するのか。

関連>>“ビッグデータ”で第三者機関設置を

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130520/k10014700101000.html

Project Open Data、米のオープンデータ加速マシーン

http://okfn.jp/2013/05/17/project-open-data/

政府・地方自治体・企業・市民などが自由に使えて、そして自分たちで自由に改善できる、協働プラットフォームの好例と紹介しています。電子政府サービスでも、利用者が自由に改善できるサービスをいくつかスタートさせて、試行錯誤してみると良いでしょう。

第12回 社会保障制度改革国民会議

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokuminkaigi/dai12/gijisidai.html

これまでの国民会議における議論の整理(少子化対策分野)、年金関連4法による改革の内容と残された課題など。改めて「社会保障費の削減」は難しい。共通番号制度を活用した保険料の徴収促進。共通番号制度の将来的な拡充で自営業者の所得把握を厳格にし、定額から定率保険料へといった意見も。

オーストラリア政府におけるクラウドの導入動向

http://e-public.nttdata.co.jp/topics_detail2/contents_type=7&id=885

ICTインフラや、業務上の管理等での処理機能、政府情報の公開といった情報サービスにおいてクラウドコンピューティングの利用が進められているが、市民の個人情報を取り扱う分野では、セキュリティーおよびプライバシー保護の面で懸念があり、導入が進んでいない。パブリッククラウドは、サービスとして成熟してから政府各機関への本格的な導入を行うと

第11回経済財政諮問会議

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/0516/agenda.html

持続可能な社会保障の確立に向けて、社会保障の充実・重点化、社会保障制度改革国民会議における検討状況、地方財政の改革に向けて、個性を活かし自立した地方をつくるためになど。

資料>>医療・介護等データベースの連結・統合による効率化イノベーション(PDF)

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/0516/shiryo_01.pdf

地方における公共サービスの“見える化”の推進(PDF)

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/0516/shiryo_04.pdf

地方自治体のオープン・ガバメント化、自治体クラウドの取組を加速、ストックも含めた財務情報の透明化など。

とにかく素早い

GOVERNMENT DIGITAL SERVICE|ガヴァメント・デジタル・サーヴィス

http://wired.jp/2013/05/19/work-smarter-vol7/2/

2012年10月に誕生したプラットフォーム「GOV.UK」。重視されているのは、ユーザーに焦点を絞って、迅速に製品を提供すること。ユーザーのフィードバックにも迅速に応じる。根本ルールは2つ。今週自分がやった仕事に何か不満をもつこと。それを次週はもっとうまくやること。コマンド・コントロール方式の指揮命令体制を採用せず、従業員同士の良いコミュニケーションを重視。

「パーソナルデータの利用・流通に関する研究会」報告書(案)に対する意見の募集

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu02_03000118.html

パーソナルデータの適正な利用・流通の促進に向けた方策を提案。我が国におけるプライバシー・コミッショナー制度(パーソナルデータの保護のための独立した第三者機関)について政府全体として速やかに検討を進めていくことが必要であると。プライバシーについて一般的に規定した法律は存在しないが、判例法理上、プライバシーは法的に保護されるべき人格的利益として承認されてきた。最近ではプライバシー保護の対象となる情報は拡大傾向にあると。保護されるパーソナルデータを、そのプライバシー性の高低により、一般パーソナルデータ、慎重な取扱いが求められるパーソナルデータ、センシティブデータの3つに分類。巻末の参考資料では、国内外のプライバシーやデータ保護に関する動向が概観できます。

関連>>「パーソナルデータの利用・流通に関する研究会」論点整理に対する意見募集で寄せられた意見

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/parsonaldata/02ryutsu02_03000119.html

勉強になる意見が多いですが、データ積極利用派とプライバシー保護重視派の意識差も感じます。

「震災関連デジタルアーカイブ構築・運用のためのガイドライン」の公表

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu02_03000115.html

「国立国会図書館東日本大震災アーカイブ(ひなぎく)」の構築・公開等の成果を踏まえて、震災関連デジタルアーカイブの構築・運用を推進するためのガイドライン。参考資料も充実しています。計画を立てる、資料・記録の調査・収集、資料・記録のデジタルデータ化、メタデータ作成、コンテンツ公開・保存・利活用、システムの構築・運用という流れ。震災に限らず、デジタルアーカイブの総合ガイドラインとして使えますね。

関連>>NDL東日本大震災アーカイブ

http://kn.ndl.go.jp/

知られざるスカイプ誕生秘話

旧ソ連支配国で革新が起きた真相

http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20130515/248138/?P=1&rt=nocnt

電子政府先進国で、「バルト海のシリコンバレー」とも呼ばれるエストニアがIT立国になった背景を解説しています。大統領と大臣が紙の書類を使わず、パソコン上で承認する「電子閣議」を採用しているエストニアに対して、IT総合戦略会議や電子政府関連の検討会で大量の紙文書が配布される日本。。この差をどう埋めたらよいものか。