「特定秘密保護法」「NHK人事介入」とやりたい放題! 安倍暗黒政治の幕開け

http://www.nikkeibp.co.jp/article/matome/20131205/375961/

権力が国民の知る権利を奪い、国民を監視する、暗黒政治の時代が幕を開けようとしていると。この記事を誰が書いているのか記名がないのだけど、これは「秘密」にしたいのかな。

個人的には、安倍政権も自民党も強く支持してはいませんが、「特定秘密保護法」や「国家安全保障会議(日本版NSC)設置法」などは、日本が普通の国になるために必要なことと理解しているので、マスコミや一部国民の過剰反応には、ちょっとついていけません。何でも先送りするよりは、よっぽど良いと思います。

法案が成立して、この世の終わりみたいに考えるのはナンセンスで、実際に施行・運用されて問題があれば改正するなり廃止すれば良いだけのこと。そのために国会や選挙があるのですから。国民は、主権者としてもっと自信を持って良いのです。

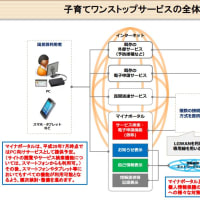

困るのは、マイナンバー制度までも「国民を監視する暗黒政治」と結び付ける人がいること。ちなみに、第二次世界大戦でナチスドイツに本国を占領されたオランダでは、2007年から共通番号である市民サービス番号の利用が全ての行政機関で義務付けられており、電子政府や医療分野で活用された結果、電子政府や医療IT化の先進国になっています。市民サービス番号を医療番号として使うかどうかについても、国民や議会が議論した上で法律を作って利用することになりました。

番号制度を積極的に活用する国では、監視国家になるどころか、行政や社会の透明性を向上させて、国民自身が政府や政治家をしっかり監視しています。番号は人を選ばず、政治家も公務員も、日本人も外国人も平等に付番されます。公共性が高い分野では番号の利用を義務付ける一方、それ以外では本人に離脱(オプトアウト)を認めたりすることでバランスを取っています。

平成25年度「バックオフィス連携による情報連携推進事業」に係る提案の公募

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000042.html

平成24年度「バックオフィス連携による情報連携推進事業」の成果をベースに、地方自治体が他団体と情報連携を行う場合における業務プロセス等の分析、改革モデル案の検討等を委託すると。検討課題として、番号法のユースケースの精査、オープンデータ等を活用した住民サービス向上もあります。

関連>>「地域情報プラットフォーム」の普及促進

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/platform.html

元佐賀県CIO 川島宏一氏が語る、オープンデータ活用で地域活性化をもたらす8つの類型

http://www.sbbit.jp/article/cont1/27236

「地域活性化とは、『課題がある状態』から『その課題が解決された状態』へ地域システムを移行させること」だと。事例として、横浜市金沢区の新しい子育て情報ポータルサイト「かなざわ育なび.net」の取り組みを紹介しています。

関連>>かなざわ育なび.net(かなざわいくなびねっと)は、金沢区の子育て情報ポータルサイトです。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/fukuho/unei/ikunavinet.html

5 Issues to Watch in Data and Technology

http://www.govtech.com/5-Issues-to-Watch-in-Data-and-Technology.html

政府のデータ利用に関する2014年の注目トピックとして、

1 政策決定に役立つ予測分析

2 データの重複等を排除するデータ統合・標準化

3 モバイルアプリやSNS対応の行政コールセンター(311)

4 オープンデータ等を活用した市民事業(スタートアップ)の成熟

5 データを使いやすくするデータ辞書

の5つを挙げています。

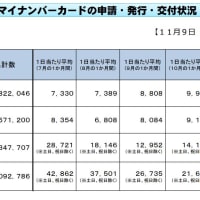

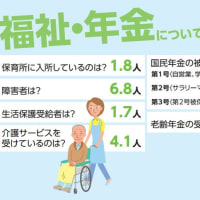

第2回マイナンバー・税務執行ディスカッショングループ(2013年11月28日)

http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/discussion2/2013/25dis22kai.html

国民一人ひとりに向き合う“新しい国のかたち”(国際公共政策研究センター)、川崎市における対応状況、厚生労働省説明資料など。今後は法人番号についても議論していくようです。各自治体の対応状況を調査・整理して、見える化とオープンデータでウェブ公開して情報共有すれば、政府・自治体・ベンダー・住民にとってもメリットが多いでしょう。川崎市の場合は「対応できている自治体」の事例ですが、「できていない自治体」がどれぐらいあるのかも早期に把握しておいた方が良いですね。

関連>>第2回マイナンバー・税務執行ディスカッショングループ記者会見録(PDF)

http://www.cao.go.jp/zei-cho/news/2013/__icsFiles/afieldfile/2013/12/04/25dis22kaiken.pdf

マイナンバーの展望と活用に向けた課題(PDF)

http://cipps.org/essay/pdf/info65.pdf

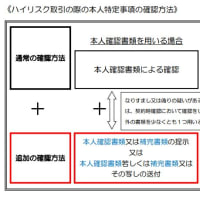

本人確認がマイナンバー制度で楽になる

http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20131119/256009/

マイナンバー制度によって、公共的なサービスへの住所変更が一度で終わるなど、これらの制度が陥った非効率さを排除して、国民生活を快適に、効率的にする制度となることに期待。できれば政府の主導で、地方自治体が一つのクラウドサービス、あるいは、いくつかの共同利用サービスを使う方向で進めて欲しいと。住所情報は、特定の行政機関では共有を認めて(義務化)、その他の公共・民間機関についてはオプトアウト方式で本人に選択肢を与えれば良いのではと思います。ITシステムの共通化については、全くその通りというか、そうせざるを得なくなるでしょう。

えっ、うちの会社にも関係あるの!?

もう始めないと間に合わない!マイナンバー対応

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20131203/522422/

マイナンバー対応は必須ですが、これはちょっとあおり過ぎですね。罰則については、「特定個人情報ファイルを名簿業者に横流し」のような確信犯的な行為には厳しいですが、対応への遅れ等による管理不備などは、まず初めに特定個人情報保護委員会から指導や命令があります。国の機関や自治体と異なり、企業(雇用主、事業者)は基本的には本人と役所等を仲介・補助する役割を担います。つまり、本来は本人と役所が行うべきことを、代行してあげているのが企業なのです。家族経営の零細企業や個人商店も含まれるのですから、そもそも完璧な対応は不可能で「制度開始後に混乱の中で少しずつ対応が進む」というのが現実でしょう。これからマイナンバー対応支援ビジネスが活発化してくると思いますが、業者の言いなりにならないためにも、簡単な対応チェックリストを作って優先順位を決めておくと良いでしょう。

関連>>番号制度導入に関する実務情報の提供を開始~企業側は早期に準備に着手すべき~

http://www.nri.com/ja-JP/jp/news/2013/131206.aspx

財務次官から経営者へ、“持つIT”が日本の欠点

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Interview/20131030/514905/

日本の欠点は、企業や地方自治体などがハードもソフトも全て所有しようとするところにある。ほとんどの組織が同じようなハードとソフトを導入し、しかもいざと言う時のために過剰なスペックのシステムを抱えている。企業などのICT予算の7割くらいは維持費に費やされてしまい、最新技術を導入することができない。全国の自治体が同じハードやソフトを持つ必要はないはずと。

南欧諸国に必要なのは「シュレーダー改革」だ

ドイツの経常黒字に改めて批判の声

http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20131202/256551/

当初は機能していた労働組合が(身の丈以上の報酬を求めて)暴走し企業が破綻する事例は、JALやGMなど数多くあります。国家も同じで、国民が(身の丈以上の社会保障や権益を求めて)暴走し政府がそれに迎合して破綻危機を迎える事例も数多くあります。そうした危機を乗り越えた国家の影には、政治生命を犠牲にして構造改革に踏み切り、国家を強くするためのビジョンを実現しようとした政治家がいるものです。日本にシュレーダー氏のような政治家が登場する日は来るのでしょうか。

ノーベル経済学賞2氏が語る「バブル」と「政策」

http://www.nikkei.com/article/DGXZZO63641010V01C13A2000000/

すべての情報が正確に価格に反映されるとする「効率的市場仮説」を提唱するファーマ教授への一問一答。個人的には、「バブル」も長期の俯瞰で観れば、方丈記で言うところの「よどみに浮ぶうたかた」に過ぎないと思っているので、ファーマ氏の考え方には賛同します。

第25回経済財政諮問会議 平成25年12月5日

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/1205/agenda.html

平成26年度予算編成の基本方針(案)、好循環実現のための経済対策など。国民の利便性の向上及び行政運営の効率化の観点から、社会保障・税番号制度の着実な導入に向けて準備を進めるとともに、「世界最先端IT国家創造宣言」に基づき、世界最高水準の電子政府の実現に向けた取組を進める。また、地方自治体において、クラウド技術の活用及び事務の共通化・標準化により、自治体行政のコスト低減及び行政データの開放による民間の利活用を促進すると。

関連>>第11回 日本経済再生本部 平成25年12月5日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/dai11/index.html

好循環実現のための経済対策の規模は、国費約5.5兆円(事業規模18.6兆円)

法務省総合職志望者向けのFacebookを始めました!!

http://www.moj.go.jp/jinji/shomu/kanbou_jinji03a.html

フェイスブック上で、「法務省総合職職員採用」で検索してみてください。説明会情報など随時更新していきますので、是非「いいね!」してください。とあるのだけど、検索してもみつからない。。法務省サイトからはリンクも張ってないし。。なんでだろう?

経済センサスでみる12大都市の産業特性と主要産業

http://www.stat.go.jp/data/e-census/topics/topi750.htm

12大都市は全国の人口の約2割、従業者数の約3割を占める。「川崎市」の「製造業」、「京都市」の「教育、学習支援業」などが、他市に比べて従業者数の割合が大きい。周辺地域の経済を支えている12大都市の主要産業は、「卸売業、小売業」、「情報通信業」、「金融業、保険業」など。

「公共施設等の解体撤去事業に関する調査」結果の公表

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei05_02000056.html

平成25年9月1日現在で、解体撤去の意向のある公共施設等について調査(回答団体数:1,786団体)。全国12,251件のうち、1~2年以内に解体撤去の意向がある施設は3,969件(32.4%)、時期未定のもの5,007件(40.9%)で、中長期にわたり解体撤去の需要があり、解体撤去費用の総額は約4,039億円。施設種類別では、公営住宅が2,810施設(22.9%)、教育関係施設が2,337施設(19.1%)と多い。施設の築年数は、全国平均で41年と。既に利用されず放置されている施設も多く、早急な処分が必要でしょう。

Azure が日本リージョン開設へ、海外にデータ出さず利用可能に

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Active/20131125/520349/

海外のクラウドサービス業者によるデータセンターの国内配置も、だいぶ増えてきました。米国では国も地方も行政のクラウド利用・移行は急ピッチで進んでいます。日本が追随するのも、時間の問題でしょう。

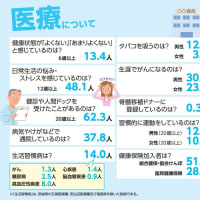

センサーをこめかみに当て、体温・心拍数から血圧までを測定

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20131125/520327/

遠隔医療で重要になるのが、こうした家庭で簡単に健康状態をスキャンし、そのデータを外部に送信・保存する機器やサービスです。この成長分野でも、日本は欧米に比べて出遅れているように思います。

関連>>手軽な健康にセンサーをフル活用

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20131126/520594/

5年後の構築目指す新インフラ、介護や救急との連携で地域完結型医療の切り札に

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20131121/519804/

世界に先駆けて革新的医薬品等の実用化を促進するための省内プロジェクトチーム設置

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000031318.html

諸外国の教育動向2012年度版

http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/gaikoku/detail/1341948.htm

本書は,アメリカ合衆国,イギリス,フランス,ドイツ,中国,韓国及びその他の国々の教育事情について,教育政策・行財政,生涯学習,初等中等教育,高等教育及び教員の各ジャンル別に2012年の主な動向についてまとめたものと。こうした調査資料は税金で作っているのだから、ウェブ公開するべきで、政府のオープンデータ方針にも反しますので、政府CIO室やIT総合戦略本部から、文部科学省に対して速やかな改善と公開を求めて欲しいです。

OECD「高等教育における学習成果の評価(AHELO)」フィージビリティ・スタディの結果

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shitu/1341802.htm

一般的技能、分野別技能(経済学、工学)等について、(1)各国の多様性と特殊性を踏まえつつ学習成果を適切に測定するテストの開発の可能性や(2)言語や文化を超えて国際比較の可能性を検証するために、調査枠組みの開発、テスト問題と採点基準の作成、それらの妥当性の検証作業が参加国において実施。

関連>>OECD生徒の学習到達度調査(PISA)2012年調査の結果

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/12/1342038.htm

読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの3分野について、2000年以降、3年ごとに調査を実施し、2012年調査では数学的リテラシーを中心分野として重点的に調査。日本は、OECD加盟国(34か国)の中では、ほぼトップを独占しています。

秘密保護法案で「治安強化」、全国民が対象になる

http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20131129/375416/

田原総一朗が想定するのは「自動車修理業の自治会長が後輩の地元警察署長に原発に関する情報を問いただしたところ、テロ防止に関する特定秘密の漏洩を「そそのかした」として逮捕された。自治会長の行動を監視していたのは県警本部の公安部門だった。」というシナリオ。こうした話は現行法でもあり得る話で、秘密保護法案とは、ほとんど関係ないですね。自治会長がテロ行為をする危険性が高ければ逮捕されるだけの話。

司法制度改革は本当に不要なのか?

合格者抑制策でロースクールは崩壊寸前

http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20131127/256389/

「弁護士の数が増えるのを恐れているのは既得権益の保持者なのです。行政官僚や政治家、司法官僚、それに弁護士の大半です」と語る法曹関係者。「今の弁護士が食えなくなるから、合格者を増やさない」というのは本末転倒。司法制度は弁護士を食べさせるための制度ではないのですから。

国土数値情報 ダウンロードサービス

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/

「国土数値情報」とは、国土に関する基礎的な空間データセット。内容、関連する法律、データ作成年度、原典資料、作成方法、座標系、データ形状、データ構造、地物情報、属性情報、主な品質情報、データフォーマット(符号化)、更新履歴などの情報と共に提供しています。

地方公共団体における固定資産台帳の整備等に関する作業部会(第3回)

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/koteisisandaichou-seibi/02zaisei07_03000076.html

「地方公共団体における財務書類の作成基準に関する作業部会」の検討状況、固定資産台帳の整備目的・記載項目・記載対象範囲・計上単位、固定資産台帳の整備手順等の実務など。

オープンデータ戦略の推進

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/opendata/index.html

総務省のICT利活用の促進にオープンデータが追加されています。オープンデータとは、政府全体の取組、総務省の取組、地方公共団体・海外における取組、関連リンクなど。

平成25年度 ICT街づくり推進事業に係る委託先候補の決定

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000113.html

ICT街づくりプラットフォーム形成事業(東京都三鷹市)、案件形成調査事業(北海道ニセコ町、静岡県牧之原市、長崎県壱岐市など)、防災・減災アプリケーションの先進モデル化事業(神奈川県横須賀市)など11件を委託先候補として決定。

関連>>ICTを活用した新たな街づくり

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ict_town/index.html

法案が成立して、この世の終わりみたいに考えるのはナンセンスで、実際に施行・運用されて問題があれば改正するなり廃止すれば良いだけのこと。そのために国会や選挙があるのですから。国民は、主権者としてもっと自信を持って良いのです。

困るのは、マイナンバー制度までも「国民を監視する暗黒政治」と結び付ける人がいること。ちなみに、第二次世界大戦でナチスドイツに本国を占領されたオランダでは、2007年から共通番号である市民サービス番号の利用が全ての行政機関で義務付けられており、電子政府や医療分野で活用された結果、電子政府や医療IT化の先進国になっています。市民サービス番号を医療番号として使うかどうかについても、国民や議会が議論した上で法律を作って利用することになりました。

番号制度を積極的に活用する国では、監視国家になるどころか、行政や社会の透明性を向上させて、国民自身が政府や政治家をしっかり監視しています。番号は人を選ばず、政治家も公務員も、日本人も外国人も平等に付番されます。公共性が高い分野では番号の利用を義務付ける一方、それ以外では本人に離脱(オプトアウト)を認めたりすることでバランスを取っています。

平成25年度「バックオフィス連携による情報連携推進事業」に係る提案の公募

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000042.html

平成24年度「バックオフィス連携による情報連携推進事業」の成果をベースに、地方自治体が他団体と情報連携を行う場合における業務プロセス等の分析、改革モデル案の検討等を委託すると。検討課題として、番号法のユースケースの精査、オープンデータ等を活用した住民サービス向上もあります。

関連>>「地域情報プラットフォーム」の普及促進

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/platform.html

元佐賀県CIO 川島宏一氏が語る、オープンデータ活用で地域活性化をもたらす8つの類型

http://www.sbbit.jp/article/cont1/27236

「地域活性化とは、『課題がある状態』から『その課題が解決された状態』へ地域システムを移行させること」だと。事例として、横浜市金沢区の新しい子育て情報ポータルサイト「かなざわ育なび.net」の取り組みを紹介しています。

関連>>かなざわ育なび.net(かなざわいくなびねっと)は、金沢区の子育て情報ポータルサイトです。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/fukuho/unei/ikunavinet.html

5 Issues to Watch in Data and Technology

http://www.govtech.com/5-Issues-to-Watch-in-Data-and-Technology.html

政府のデータ利用に関する2014年の注目トピックとして、

1 政策決定に役立つ予測分析

2 データの重複等を排除するデータ統合・標準化

3 モバイルアプリやSNS対応の行政コールセンター(311)

4 オープンデータ等を活用した市民事業(スタートアップ)の成熟

5 データを使いやすくするデータ辞書

の5つを挙げています。

第2回マイナンバー・税務執行ディスカッショングループ(2013年11月28日)

http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/discussion2/2013/25dis22kai.html

国民一人ひとりに向き合う“新しい国のかたち”(国際公共政策研究センター)、川崎市における対応状況、厚生労働省説明資料など。今後は法人番号についても議論していくようです。各自治体の対応状況を調査・整理して、見える化とオープンデータでウェブ公開して情報共有すれば、政府・自治体・ベンダー・住民にとってもメリットが多いでしょう。川崎市の場合は「対応できている自治体」の事例ですが、「できていない自治体」がどれぐらいあるのかも早期に把握しておいた方が良いですね。

関連>>第2回マイナンバー・税務執行ディスカッショングループ記者会見録(PDF)

http://www.cao.go.jp/zei-cho/news/2013/__icsFiles/afieldfile/2013/12/04/25dis22kaiken.pdf

マイナンバーの展望と活用に向けた課題(PDF)

http://cipps.org/essay/pdf/info65.pdf

本人確認がマイナンバー制度で楽になる

http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20131119/256009/

マイナンバー制度によって、公共的なサービスへの住所変更が一度で終わるなど、これらの制度が陥った非効率さを排除して、国民生活を快適に、効率的にする制度となることに期待。できれば政府の主導で、地方自治体が一つのクラウドサービス、あるいは、いくつかの共同利用サービスを使う方向で進めて欲しいと。住所情報は、特定の行政機関では共有を認めて(義務化)、その他の公共・民間機関についてはオプトアウト方式で本人に選択肢を与えれば良いのではと思います。ITシステムの共通化については、全くその通りというか、そうせざるを得なくなるでしょう。

えっ、うちの会社にも関係あるの!?

もう始めないと間に合わない!マイナンバー対応

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20131203/522422/

マイナンバー対応は必須ですが、これはちょっとあおり過ぎですね。罰則については、「特定個人情報ファイルを名簿業者に横流し」のような確信犯的な行為には厳しいですが、対応への遅れ等による管理不備などは、まず初めに特定個人情報保護委員会から指導や命令があります。国の機関や自治体と異なり、企業(雇用主、事業者)は基本的には本人と役所等を仲介・補助する役割を担います。つまり、本来は本人と役所が行うべきことを、代行してあげているのが企業なのです。家族経営の零細企業や個人商店も含まれるのですから、そもそも完璧な対応は不可能で「制度開始後に混乱の中で少しずつ対応が進む」というのが現実でしょう。これからマイナンバー対応支援ビジネスが活発化してくると思いますが、業者の言いなりにならないためにも、簡単な対応チェックリストを作って優先順位を決めておくと良いでしょう。

関連>>番号制度導入に関する実務情報の提供を開始~企業側は早期に準備に着手すべき~

http://www.nri.com/ja-JP/jp/news/2013/131206.aspx

財務次官から経営者へ、“持つIT”が日本の欠点

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Interview/20131030/514905/

日本の欠点は、企業や地方自治体などがハードもソフトも全て所有しようとするところにある。ほとんどの組織が同じようなハードとソフトを導入し、しかもいざと言う時のために過剰なスペックのシステムを抱えている。企業などのICT予算の7割くらいは維持費に費やされてしまい、最新技術を導入することができない。全国の自治体が同じハードやソフトを持つ必要はないはずと。

南欧諸国に必要なのは「シュレーダー改革」だ

ドイツの経常黒字に改めて批判の声

http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20131202/256551/

当初は機能していた労働組合が(身の丈以上の報酬を求めて)暴走し企業が破綻する事例は、JALやGMなど数多くあります。国家も同じで、国民が(身の丈以上の社会保障や権益を求めて)暴走し政府がそれに迎合して破綻危機を迎える事例も数多くあります。そうした危機を乗り越えた国家の影には、政治生命を犠牲にして構造改革に踏み切り、国家を強くするためのビジョンを実現しようとした政治家がいるものです。日本にシュレーダー氏のような政治家が登場する日は来るのでしょうか。

ノーベル経済学賞2氏が語る「バブル」と「政策」

http://www.nikkei.com/article/DGXZZO63641010V01C13A2000000/

すべての情報が正確に価格に反映されるとする「効率的市場仮説」を提唱するファーマ教授への一問一答。個人的には、「バブル」も長期の俯瞰で観れば、方丈記で言うところの「よどみに浮ぶうたかた」に過ぎないと思っているので、ファーマ氏の考え方には賛同します。

第25回経済財政諮問会議 平成25年12月5日

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/1205/agenda.html

平成26年度予算編成の基本方針(案)、好循環実現のための経済対策など。国民の利便性の向上及び行政運営の効率化の観点から、社会保障・税番号制度の着実な導入に向けて準備を進めるとともに、「世界最先端IT国家創造宣言」に基づき、世界最高水準の電子政府の実現に向けた取組を進める。また、地方自治体において、クラウド技術の活用及び事務の共通化・標準化により、自治体行政のコスト低減及び行政データの開放による民間の利活用を促進すると。

関連>>第11回 日本経済再生本部 平成25年12月5日

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/dai11/index.html

好循環実現のための経済対策の規模は、国費約5.5兆円(事業規模18.6兆円)

法務省総合職志望者向けのFacebookを始めました!!

http://www.moj.go.jp/jinji/shomu/kanbou_jinji03a.html

フェイスブック上で、「法務省総合職職員採用」で検索してみてください。説明会情報など随時更新していきますので、是非「いいね!」してください。とあるのだけど、検索してもみつからない。。法務省サイトからはリンクも張ってないし。。なんでだろう?

経済センサスでみる12大都市の産業特性と主要産業

http://www.stat.go.jp/data/e-census/topics/topi750.htm

12大都市は全国の人口の約2割、従業者数の約3割を占める。「川崎市」の「製造業」、「京都市」の「教育、学習支援業」などが、他市に比べて従業者数の割合が大きい。周辺地域の経済を支えている12大都市の主要産業は、「卸売業、小売業」、「情報通信業」、「金融業、保険業」など。

「公共施設等の解体撤去事業に関する調査」結果の公表

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei05_02000056.html

平成25年9月1日現在で、解体撤去の意向のある公共施設等について調査(回答団体数:1,786団体)。全国12,251件のうち、1~2年以内に解体撤去の意向がある施設は3,969件(32.4%)、時期未定のもの5,007件(40.9%)で、中長期にわたり解体撤去の需要があり、解体撤去費用の総額は約4,039億円。施設種類別では、公営住宅が2,810施設(22.9%)、教育関係施設が2,337施設(19.1%)と多い。施設の築年数は、全国平均で41年と。既に利用されず放置されている施設も多く、早急な処分が必要でしょう。

Azure が日本リージョン開設へ、海外にデータ出さず利用可能に

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Active/20131125/520349/

海外のクラウドサービス業者によるデータセンターの国内配置も、だいぶ増えてきました。米国では国も地方も行政のクラウド利用・移行は急ピッチで進んでいます。日本が追随するのも、時間の問題でしょう。

センサーをこめかみに当て、体温・心拍数から血圧までを測定

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20131125/520327/

遠隔医療で重要になるのが、こうした家庭で簡単に健康状態をスキャンし、そのデータを外部に送信・保存する機器やサービスです。この成長分野でも、日本は欧米に比べて出遅れているように思います。

関連>>手軽な健康にセンサーをフル活用

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20131126/520594/

5年後の構築目指す新インフラ、介護や救急との連携で地域完結型医療の切り札に

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20131121/519804/

世界に先駆けて革新的医薬品等の実用化を促進するための省内プロジェクトチーム設置

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000031318.html

諸外国の教育動向2012年度版

http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/gaikoku/detail/1341948.htm

本書は,アメリカ合衆国,イギリス,フランス,ドイツ,中国,韓国及びその他の国々の教育事情について,教育政策・行財政,生涯学習,初等中等教育,高等教育及び教員の各ジャンル別に2012年の主な動向についてまとめたものと。こうした調査資料は税金で作っているのだから、ウェブ公開するべきで、政府のオープンデータ方針にも反しますので、政府CIO室やIT総合戦略本部から、文部科学省に対して速やかな改善と公開を求めて欲しいです。

OECD「高等教育における学習成果の評価(AHELO)」フィージビリティ・スタディの結果

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shitu/1341802.htm

一般的技能、分野別技能(経済学、工学)等について、(1)各国の多様性と特殊性を踏まえつつ学習成果を適切に測定するテストの開発の可能性や(2)言語や文化を超えて国際比較の可能性を検証するために、調査枠組みの開発、テスト問題と採点基準の作成、それらの妥当性の検証作業が参加国において実施。

関連>>OECD生徒の学習到達度調査(PISA)2012年調査の結果

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/12/1342038.htm

読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの3分野について、2000年以降、3年ごとに調査を実施し、2012年調査では数学的リテラシーを中心分野として重点的に調査。日本は、OECD加盟国(34か国)の中では、ほぼトップを独占しています。

秘密保護法案で「治安強化」、全国民が対象になる

http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20131129/375416/

田原総一朗が想定するのは「自動車修理業の自治会長が後輩の地元警察署長に原発に関する情報を問いただしたところ、テロ防止に関する特定秘密の漏洩を「そそのかした」として逮捕された。自治会長の行動を監視していたのは県警本部の公安部門だった。」というシナリオ。こうした話は現行法でもあり得る話で、秘密保護法案とは、ほとんど関係ないですね。自治会長がテロ行為をする危険性が高ければ逮捕されるだけの話。

司法制度改革は本当に不要なのか?

合格者抑制策でロースクールは崩壊寸前

http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20131127/256389/

「弁護士の数が増えるのを恐れているのは既得権益の保持者なのです。行政官僚や政治家、司法官僚、それに弁護士の大半です」と語る法曹関係者。「今の弁護士が食えなくなるから、合格者を増やさない」というのは本末転倒。司法制度は弁護士を食べさせるための制度ではないのですから。

国土数値情報 ダウンロードサービス

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/

「国土数値情報」とは、国土に関する基礎的な空間データセット。内容、関連する法律、データ作成年度、原典資料、作成方法、座標系、データ形状、データ構造、地物情報、属性情報、主な品質情報、データフォーマット(符号化)、更新履歴などの情報と共に提供しています。

地方公共団体における固定資産台帳の整備等に関する作業部会(第3回)

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/koteisisandaichou-seibi/02zaisei07_03000076.html

「地方公共団体における財務書類の作成基準に関する作業部会」の検討状況、固定資産台帳の整備目的・記載項目・記載対象範囲・計上単位、固定資産台帳の整備手順等の実務など。

オープンデータ戦略の推進

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/opendata/index.html

総務省のICT利活用の促進にオープンデータが追加されています。オープンデータとは、政府全体の取組、総務省の取組、地方公共団体・海外における取組、関連リンクなど。

平成25年度 ICT街づくり推進事業に係る委託先候補の決定

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000113.html

ICT街づくりプラットフォーム形成事業(東京都三鷹市)、案件形成調査事業(北海道ニセコ町、静岡県牧之原市、長崎県壱岐市など)、防災・減災アプリケーションの先進モデル化事業(神奈川県横須賀市)など11件を委託先候補として決定。

関連>>ICTを活用した新たな街づくり

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ict_town/index.html