1998年の大河ドラマ「徳川慶喜」。いまのところ、

一話も欠かさず見ることができている。

このたびも、このドラマに関する感想を書きたい。

この頃では「たみ」という武家女性ばかりでなく、

慶喜の生母・吉子を守ろうとして

重傷をおった永原帯刀の容態と、

働く機会をついにつかんだ中山五郎左衛門と、

そして亭主の留守を守る「おれん」さんに好意を

持ち始めている寺岡勘十郎なる男やもめの動向も

新たに気になりだしたところである。

まぁ、年配の会津武士に限って

間違いなど起こすまいと信じるところである。

ドラマでは、最近新たに土佐藩の「大殿さま」

山内容堂公が時々登場するようになった。

私の印象としては彼独特の目力までソックリだ。

この大殿さまは、宿曜占星術で占うと「壁宿」。

よく「豪放磊落」と形容される大殿さまではあるが

いつも引用している『オリエンタル占星術』の

「壁宿」の性格診断に「豪放磊落」といった

ニュアンスの言葉は見受けられない。

それどころか、「壁宿」はむしろ一見すると

「穏やかで静かな印象」だという。

ただ、その内面は「剛猛」で裏工作に長けた策士、

そして「意外に遊び好き」ではあるという。

「壁宿」の性格についてもその他に

指摘している特徴はいくらかあるが、

なかでも注目すべきは人を支える事が壁宿本来の

生き方であること、また壁宿が「房宿」たる

徳川慶喜・松平春嶽からみると

「業」の関係にあるという点である

(房宿からみて「業」の関係だということは、

壁宿が房宿を支える関係だということである)。

史実の山内容堂については、幕臣・永井尚志が

「慶喜公には、話相手には常に伊達・山内両侯なり。

・・・特に山内侯と親しかりき」と

書いているらしいし、

容堂は大政奉還後は松平春嶽に助言をしたり、

彼と共に慶喜の立場を守ろうとしていたようだ。

容堂が幕府よりの活動をしていた現実的な理由は

徳川家に対する御恩ゆえであったに違いないが、

ほぼ同時代に「業」という関係の星のもとに

生まれた者同士がそれぞれ徳川家を守る運命と

徳川家の恩に報いる運命とを背負っていくところに、

科学では計り知れない神秘を感じる次第である。

ドラマの描く時代は、もはや第2次長州征伐の時代

(1866年)をむかえた。政治情勢としては、1863年の

「八月十八日の政変」以降、「池田屋騒動」、

「禁門の変」、「第一次長州征討」と、さしあたり

長州・倒幕派の劣勢と幕府・公武合体派の

優勢が続いている。またこの間の慶喜の盟友に

ついては、慶喜が「将軍後見職」になりたての頃は

越前藩の松平春嶽(政事総裁職)、「八月十八日の

政変」後の1863年12月は「朝議参与」として

慶喜と春嶽の他に土佐藩の山内容堂や薩摩藩の

島津久光、それに宇和島藩の伊達宗城と

会津藩の松平容保、そして翌1864年3月に

参与会議が解体すると今度は慶喜は在京守備軍の

統率官となり、京都守護職になった松平容保と

京都所司代の松平定敬(桑名藩主)を従えて

事実上の中央政権の役割を担ったという。

慶喜とともに「朝議参与」のポストについた

有志大名は慶喜のそれまでの「変節」に

失望の度を深めつつもなお期待し、幕府は慶喜への

抜きがたい猜疑を持ちつつも必要としたが、

一方の慶喜としては前回のレヴューで指摘した如く

有志大名たちと幕府(の老中たる譜代大名)の

双方の利害の対立に苦しめられた。

例えば、「八月十八日の政変」後を描いた

第32話のこと――朝廷からは攘夷派が一掃され、

変わって開国論的な薩摩が朝廷内で影響力を

出し始めたため、朝廷もより開国論的な命令を

発するようになった。また慶喜自身ももとより

開国派であった。だが老中たちは

いろいろ理由をつけて横浜港閉鎖という

部分的鎖国政策をあくまで変えようとはしない。

ついには将軍・家茂公まで老中に同調するので

慶喜は幕府の決定に従わざるをえず、

有志大名に対して自論を一変、横浜港閉鎖を強要し

挙句に松平春嶽とケンカになった。

慶喜が「悪酔い」したのは、同日の夜のことである。

1866年の第2次長州征伐の最中におとづれる

現将軍・徳川家茂の死によって

慶喜はようやく名実共に政局の中心となり、

有志大名たちや幕府をより自由に操作することが

できるようになったというが、

慶喜が将軍に就任する1866年ともなると

それまで表向き味方だったはずの薩摩が長州と

密かに同盟を組むようになるし、

幕府ももはや「みずからの力のみによっては

存在し得ず、朝廷の認証のもと雄藩の公議に

従」わなければ天下のことは出来ないという

立場にまで凋落していたうえ、その後もますます

弱体化の一途をたどっていったということである。

ちなみに、慶喜と有志大名は1863年に

「朝議参与」として会議をしていただけでなく、

1867年にも「四侯会議」なる会議をしていた。

参与会議の具体的なメンバーは先述の通りであるが、

「四侯会議」の具体的なメンバーは徳川慶喜、

松平春嶽、島津久光、伊達宗城、山内容堂である。

ここで、彼らの相性を宿曜占星術で占ってみると

興味深い点が見受けられる。

先述のごとく徳川慶喜と松平春嶽は「房宿」、

山内容堂は「壁宿」であったが、島津久光と

伊達宗城は共に「角宿」で、これは慶喜たちから

見ると近距離の「壊」の相性である。

また松平容保は「危宿」で、これは慶喜らから

すると中距離の「友」の相性である。

私は占い師ではないので詳しくは占えないが、

いずれも会議のメンバーは人数に対して

「安と壊」の関係が多すぎ、このことが

メンバー全体の人間関係を崩していた可能性が

考えられる。

そこのところの真相は果たしてどんなものだったのか

――あいにく、私にはそこまで知る由もない。

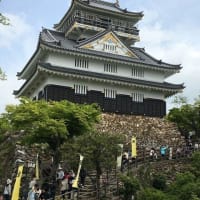

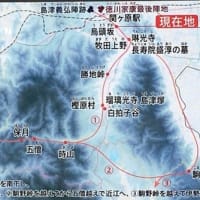

――ここで、話題が水戸の天狗党にガラリと変わる。

別冊宝島の「よみがえる幕末伝説」(2001年)にも

似たような記述があるように、

たしかに「天狗党の乱」が歴史に何らかの影響を

与えたとみなす見解は私も今まで読んだことも

聞いたこともないが――

しかし、それだけにこのことも話題にしたい。

同書によると、そもそも天狗党は尊皇攘夷を

信念とする水戸の過激派の一種らしい。

1860年に同じような過激派が「桜田門外の変」を

起こして以降、幕府や幕府よりの水戸藩士(鎮派)の

追及が厳しさを増すが、過激派もこれに負けじと

テロリズムを繰り返し、その反動で幕府や鎮派の

追及もますます過酷になる――という悪循環の末、

天狗党が挙兵することになったようだ。

要するに、「天狗党の乱」は水戸藩内の内輪もめが

発展したものに過ぎないという見解だろう。

挙兵した天狗党は最初こそ水戸藩を揺るがす勢いで

あったが、鎮派のほうには幕府という大きな

後ろ盾がいる。天狗党は那珂湊で鎮派と激突した後

水戸を追われて京に向かい、

幕府の命を受けた諸藩や寒さとも戦いながら

悲惨な行軍を続けたものの、越前の「新保」という

ところで力尽き、833人で加賀藩に投降した。

ドラマでは投降した天狗党員が着衣の状態で

蔵に押しこめられるシーンがあった。

投降に応じた加賀藩士は天狗党の志に敬意を

表している様子だったが、実際、彼らを預かる事に

なった加賀藩は当初天狗党を手厚く扱ったという。

しかし、幕府から「総監」という担当者が来ると

その扱いは変わり――天狗党は敦賀のニシン蔵

(土間にムシロで灯りや窓すら無い状態)で

「下帯すら着けさせない素裸で」押しこめられ、

「食事は焼きむすびを朝と夕に一個、ぬるま湯を

与え」られるのみという扱いになった。

それほどの扱いだからやはり切腹すらも許されず、

833名は全員、「素裸のままで虫ケラのように

斬首されていった」ということである。

ドラマによれば、天狗党が京にむかったのは

そこに天皇と慶喜がいるからであった。

日本が攘夷を貫くことも、幕府の人間として

京の御所を守る立場にいる慶喜が天狗党に

救いの手を差し伸べることも、情勢をよく勉強して

冷静に考えれば「ないものねだり」にすぎないと

天狗党にも分かるはず(あるいは既に内心気づいてる

はず)のところであるが、京へ向かう頃の天狗党は

もはや藁をもすがる思いだったのだろう。

ドラマの慶喜の感情としても許されるものなら

天狗党を救いたいと思うところで、

その気持ちを察する松平容保の優しさと、

慶喜と同じ思いを抱える部下の感情の吐露が

慶喜の心情をかえって苦しめる。

ただでさえ「外に敵あり、内では信用薄い」という

慶喜に、救いがたい故郷の危機という

新たな頭痛の種が重なったということだろう。

ドラマを見ていると、「どうして慶喜はあんなに

頑張っているのに信用がついてこないのだろう」

という印象がつきまとう。しかしこの理由はやはり

慶喜の立場がただでさえ幕府のものとも

朝廷のものともつかない中途半端な立場である上、

その対応があまりにも臨機応変(=「変節」)すぎて

有志大名なども付いていけないと感じるから

ではないだろうか(『徳川慶喜と賢侯の時代』でも

似たようなことが指摘されるごとく)。

そんなドラマの慶喜の頑張りと信用の薄さに、

切なさを感じずにはいられないところである。

追記:『秘伝 密教宿曜占星術』(監修:小峰

有美子 学研 2012)を後日読んで判明しましたが、

山内容堂(壁宿)、松平春嶽(房宿)、島津久光(角宿)、

伊達宗城(角宿)、松平容保(危宿)は宿星が異なる

可能性もあります。(詳細)

←ランキングにも参加しています

←ランキングにも参加しています

一話も欠かさず見ることができている。

このたびも、このドラマに関する感想を書きたい。

この頃では「たみ」という武家女性ばかりでなく、

慶喜の生母・吉子を守ろうとして

重傷をおった永原帯刀の容態と、

働く機会をついにつかんだ中山五郎左衛門と、

そして亭主の留守を守る「おれん」さんに好意を

持ち始めている寺岡勘十郎なる男やもめの動向も

新たに気になりだしたところである。

まぁ、年配の会津武士に限って

間違いなど起こすまいと信じるところである。

ドラマでは、最近新たに土佐藩の「大殿さま」

山内容堂公が時々登場するようになった。

私の印象としては彼独特の目力までソックリだ。

この大殿さまは、宿曜占星術で占うと「壁宿」。

よく「豪放磊落」と形容される大殿さまではあるが

いつも引用している『オリエンタル占星術』の

「壁宿」の性格診断に「豪放磊落」といった

ニュアンスの言葉は見受けられない。

それどころか、「壁宿」はむしろ一見すると

「穏やかで静かな印象」だという。

ただ、その内面は「剛猛」で裏工作に長けた策士、

そして「意外に遊び好き」ではあるという。

「壁宿」の性格についてもその他に

指摘している特徴はいくらかあるが、

なかでも注目すべきは人を支える事が壁宿本来の

生き方であること、また壁宿が「房宿」たる

徳川慶喜・松平春嶽からみると

「業」の関係にあるという点である

(房宿からみて「業」の関係だということは、

壁宿が房宿を支える関係だということである)。

史実の山内容堂については、幕臣・永井尚志が

「慶喜公には、話相手には常に伊達・山内両侯なり。

・・・特に山内侯と親しかりき」と

書いているらしいし、

容堂は大政奉還後は松平春嶽に助言をしたり、

彼と共に慶喜の立場を守ろうとしていたようだ。

容堂が幕府よりの活動をしていた現実的な理由は

徳川家に対する御恩ゆえであったに違いないが、

ほぼ同時代に「業」という関係の星のもとに

生まれた者同士がそれぞれ徳川家を守る運命と

徳川家の恩に報いる運命とを背負っていくところに、

科学では計り知れない神秘を感じる次第である。

ドラマの描く時代は、もはや第2次長州征伐の時代

(1866年)をむかえた。政治情勢としては、1863年の

「八月十八日の政変」以降、「池田屋騒動」、

「禁門の変」、「第一次長州征討」と、さしあたり

長州・倒幕派の劣勢と幕府・公武合体派の

優勢が続いている。またこの間の慶喜の盟友に

ついては、慶喜が「将軍後見職」になりたての頃は

越前藩の松平春嶽(政事総裁職)、「八月十八日の

政変」後の1863年12月は「朝議参与」として

慶喜と春嶽の他に土佐藩の山内容堂や薩摩藩の

島津久光、それに宇和島藩の伊達宗城と

会津藩の松平容保、そして翌1864年3月に

参与会議が解体すると今度は慶喜は在京守備軍の

統率官となり、京都守護職になった松平容保と

京都所司代の松平定敬(桑名藩主)を従えて

事実上の中央政権の役割を担ったという。

慶喜とともに「朝議参与」のポストについた

有志大名は慶喜のそれまでの「変節」に

失望の度を深めつつもなお期待し、幕府は慶喜への

抜きがたい猜疑を持ちつつも必要としたが、

一方の慶喜としては前回のレヴューで指摘した如く

有志大名たちと幕府(の老中たる譜代大名)の

双方の利害の対立に苦しめられた。

例えば、「八月十八日の政変」後を描いた

第32話のこと――朝廷からは攘夷派が一掃され、

変わって開国論的な薩摩が朝廷内で影響力を

出し始めたため、朝廷もより開国論的な命令を

発するようになった。また慶喜自身ももとより

開国派であった。だが老中たちは

いろいろ理由をつけて横浜港閉鎖という

部分的鎖国政策をあくまで変えようとはしない。

ついには将軍・家茂公まで老中に同調するので

慶喜は幕府の決定に従わざるをえず、

有志大名に対して自論を一変、横浜港閉鎖を強要し

挙句に松平春嶽とケンカになった。

慶喜が「悪酔い」したのは、同日の夜のことである。

1866年の第2次長州征伐の最中におとづれる

現将軍・徳川家茂の死によって

慶喜はようやく名実共に政局の中心となり、

有志大名たちや幕府をより自由に操作することが

できるようになったというが、

慶喜が将軍に就任する1866年ともなると

それまで表向き味方だったはずの薩摩が長州と

密かに同盟を組むようになるし、

幕府ももはや「みずからの力のみによっては

存在し得ず、朝廷の認証のもと雄藩の公議に

従」わなければ天下のことは出来ないという

立場にまで凋落していたうえ、その後もますます

弱体化の一途をたどっていったということである。

ちなみに、慶喜と有志大名は1863年に

「朝議参与」として会議をしていただけでなく、

1867年にも「四侯会議」なる会議をしていた。

参与会議の具体的なメンバーは先述の通りであるが、

「四侯会議」の具体的なメンバーは徳川慶喜、

松平春嶽、島津久光、伊達宗城、山内容堂である。

ここで、彼らの相性を宿曜占星術で占ってみると

興味深い点が見受けられる。

先述のごとく徳川慶喜と松平春嶽は「房宿」、

山内容堂は「壁宿」であったが、島津久光と

伊達宗城は共に「角宿」で、これは慶喜たちから

見ると近距離の「壊」の相性である。

また松平容保は「危宿」で、これは慶喜らから

すると中距離の「友」の相性である。

私は占い師ではないので詳しくは占えないが、

いずれも会議のメンバーは人数に対して

「安と壊」の関係が多すぎ、このことが

メンバー全体の人間関係を崩していた可能性が

考えられる。

そこのところの真相は果たしてどんなものだったのか

――あいにく、私にはそこまで知る由もない。

――ここで、話題が水戸の天狗党にガラリと変わる。

別冊宝島の「よみがえる幕末伝説」(2001年)にも

似たような記述があるように、

たしかに「天狗党の乱」が歴史に何らかの影響を

与えたとみなす見解は私も今まで読んだことも

聞いたこともないが――

しかし、それだけにこのことも話題にしたい。

同書によると、そもそも天狗党は尊皇攘夷を

信念とする水戸の過激派の一種らしい。

1860年に同じような過激派が「桜田門外の変」を

起こして以降、幕府や幕府よりの水戸藩士(鎮派)の

追及が厳しさを増すが、過激派もこれに負けじと

テロリズムを繰り返し、その反動で幕府や鎮派の

追及もますます過酷になる――という悪循環の末、

天狗党が挙兵することになったようだ。

要するに、「天狗党の乱」は水戸藩内の内輪もめが

発展したものに過ぎないという見解だろう。

挙兵した天狗党は最初こそ水戸藩を揺るがす勢いで

あったが、鎮派のほうには幕府という大きな

後ろ盾がいる。天狗党は那珂湊で鎮派と激突した後

水戸を追われて京に向かい、

幕府の命を受けた諸藩や寒さとも戦いながら

悲惨な行軍を続けたものの、越前の「新保」という

ところで力尽き、833人で加賀藩に投降した。

ドラマでは投降した天狗党員が着衣の状態で

蔵に押しこめられるシーンがあった。

投降に応じた加賀藩士は天狗党の志に敬意を

表している様子だったが、実際、彼らを預かる事に

なった加賀藩は当初天狗党を手厚く扱ったという。

しかし、幕府から「総監」という担当者が来ると

その扱いは変わり――天狗党は敦賀のニシン蔵

(土間にムシロで灯りや窓すら無い状態)で

「下帯すら着けさせない素裸で」押しこめられ、

「食事は焼きむすびを朝と夕に一個、ぬるま湯を

与え」られるのみという扱いになった。

それほどの扱いだからやはり切腹すらも許されず、

833名は全員、「素裸のままで虫ケラのように

斬首されていった」ということである。

ドラマによれば、天狗党が京にむかったのは

そこに天皇と慶喜がいるからであった。

日本が攘夷を貫くことも、幕府の人間として

京の御所を守る立場にいる慶喜が天狗党に

救いの手を差し伸べることも、情勢をよく勉強して

冷静に考えれば「ないものねだり」にすぎないと

天狗党にも分かるはず(あるいは既に内心気づいてる

はず)のところであるが、京へ向かう頃の天狗党は

もはや藁をもすがる思いだったのだろう。

ドラマの慶喜の感情としても許されるものなら

天狗党を救いたいと思うところで、

その気持ちを察する松平容保の優しさと、

慶喜と同じ思いを抱える部下の感情の吐露が

慶喜の心情をかえって苦しめる。

ただでさえ「外に敵あり、内では信用薄い」という

慶喜に、救いがたい故郷の危機という

新たな頭痛の種が重なったということだろう。

ドラマを見ていると、「どうして慶喜はあんなに

頑張っているのに信用がついてこないのだろう」

という印象がつきまとう。しかしこの理由はやはり

慶喜の立場がただでさえ幕府のものとも

朝廷のものともつかない中途半端な立場である上、

その対応があまりにも臨機応変(=「変節」)すぎて

有志大名なども付いていけないと感じるから

ではないだろうか(『徳川慶喜と賢侯の時代』でも

似たようなことが指摘されるごとく)。

そんなドラマの慶喜の頑張りと信用の薄さに、

切なさを感じずにはいられないところである。

追記:『秘伝 密教宿曜占星術』(監修:小峰

有美子 学研 2012)を後日読んで判明しましたが、

山内容堂(壁宿)、松平春嶽(房宿)、島津久光(角宿)、

伊達宗城(角宿)、松平容保(危宿)は宿星が異なる

可能性もあります。(詳細)

←ランキングにも参加しています

←ランキングにも参加しています

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます