”国やマスコミよりも信じられるもの・・・(らんきーブログ 2006.02.09)”及び”情報の共有で賢くなろう (らんきーブログ 2006.02.19)”を読んで、改めて『プロパガンダ─―広告・政治宣伝のからくりを見抜く』アンソニー・プラトカニス&エリオット・アロンソン 共著(1998年刊)の中の「認知的倹約家」というくだりを思い出し、小泉首相の「ワンフレーズポリティクス」の受けの良さにも関わることかもしれないと考え、少し長いけれどその著書の一節を紹介しておこうと思った。

最近は特に新聞・テレビと一般の市民との間に世の中に対する問題意識の隔たり、ギャップが大きくなっているようにも思う。しかも、新聞・テレビは国の支配者・権力者側の立場、あまり多くはない富裕層側に立って、記事を書いたり報道などをしており、その他の多くの市民の身になって記事を書き、ニュースを伝えるという心構えさえあまり見られず、その差は開いていくばかりのように思える(政官財を批判している時でも、自らをそれらと同列に見なした立場からものを言っていることが多いと思う)。

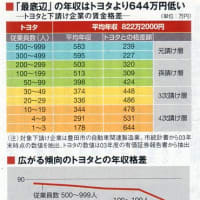

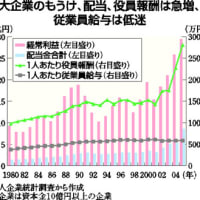

一部の勝者とその他大勢の敗者を生む、アングロサクソン型の新自由主義に日本の社会を変えようとしている小泉改革は、多くの市民にとって文字通り他人事の話ではない。しかし、一見郵政民営化にしろ、「自民党をぶっ壊す」にしろ、公務員削減にしろ、現段階の医療改革にしろ(今は高齢者に対するものが注意をひいている段階)、それらと自分は直接には結びつかないと多くの人に思わせる錯覚を今の政官財報(新聞・テレビ)は意図的に与えているのかもしれない。これは紹介する一節にある、人が説得される時にとるいずれかのルート──周辺ルートと中心ルート(この意味を最初に知りたいかたは最後の【注】から先に読んでください)──の問題にとっては重要なことかもしれない。

【注】

最近は特に新聞・テレビと一般の市民との間に世の中に対する問題意識の隔たり、ギャップが大きくなっているようにも思う。しかも、新聞・テレビは国の支配者・権力者側の立場、あまり多くはない富裕層側に立って、記事を書いたり報道などをしており、その他の多くの市民の身になって記事を書き、ニュースを伝えるという心構えさえあまり見られず、その差は開いていくばかりのように思える(政官財を批判している時でも、自らをそれらと同列に見なした立場からものを言っていることが多いと思う)。

一部の勝者とその他大勢の敗者を生む、アングロサクソン型の新自由主義に日本の社会を変えようとしている小泉改革は、多くの市民にとって文字通り他人事の話ではない。しかし、一見郵政民営化にしろ、「自民党をぶっ壊す」にしろ、公務員削減にしろ、現段階の医療改革にしろ(今は高齢者に対するものが注意をひいている段階)、それらと自分は直接には結びつかないと多くの人に思わせる錯覚を今の政官財報(新聞・テレビ)は意図的に与えているのかもしれない。これは紹介する一節にある、人が説得される時にとるいずれかのルート──周辺ルートと中心ルート(この意味を最初に知りたいかたは最後の【注】から先に読んでください)──の問題にとっては重要なことかもしれない。

『プロパガンダ─―広告・政治宣伝のからくりを見抜く』アンソニー・プラトカニス&エリオット・アロンソン 共著(1998年刊)より

ペティとカシオッポが示す説得に至る2つのルートは、注意すべき2つのことを教えてくれる。1つは、われわれ人間に関することであり、もう1つは、現代におけるプロパガンダに関することである。多くの点で、私たちは、いつも認知的エネルギーを節約しようと努める「認知的倹約家」である。人間の情報処理の能力には限りがあるので、複雑な問題を単純化する周辺ルートを採用することが多い。何か良い理由があるからではなく、単純な説得の小道具につられて、よく考えずに結論や主張を受け入れてしまうのである。

現代のプロパガンダは説得の周辺ルートを使用することを促し、認知的倹約家の情報処理能力に限界があることを利用しようとしている。情報過多の環境、30秒広告、説得の即時性という現代の説得の特徴は、重要な問題や決定について深く考えることをしだいに困難にしている。われわれが周辺ルートに頼った処理をするとなれば、プロパガンダのプロは、本書の至るところで述べられている戦術を自由に使って、誰にとがめられるでもなく、自分が思い描く目標を達成することができるのである。

われわれは、「現代の民主主義の本質的ジレンマ」とでも呼べる状況にあるといえるだろう。一方で、われわれは、説得に価値を置く社会で生活をしている。われわれの政府は、言論の自由が保証され意見の交換が自由に行えることで、より良い、そしてフェアな意思決定ができるという信念にもとづいて作られている。その一方で、認知的倹約家としてのわれわれは、この決定に十分に参加せず、メッセージを詳細に検討する代わりに、単純な説得の手掛かりや限られたわずかな証拠に頼って判断してしまう。その結果、論理に訴える説得よりも、無思考的な判断を餌食にするプロパガンダが花盛りになるのである。

現代民主主義のジレンマを解消することは容易ではない。われわれ一人ひとりが、重要な情報を周辺ルートで処理する可能性を最小限に抑える努力をしなければならない。そうするためには、問題について考える能力を教育によって高めること、説得についてより多くのことを学ぶことによってプロパガンダを理解し看破する能力をつけることなどが必要となるだろう。また、より多くの市民が提案された主張について深く考えるように、その問題が自分自身にとって重要であることを彼らに警告することも必要かもしれない。決定前に問題について十分に考える時間が与えられるように、われわれの社会において呈示される情報を再構成することも一法だろう。現代民主主義のジレンマは、本書の至るところで直面する問題である。どのようにしたらこのジレンマが解消できるのかを注意深く考えることは、われわれ一人ひとりに与えられた義務といってもよいだろう。

【注】

ペティとカシオッポによれば、説得に至る道筋には、周辺ルートと中心ルートの2つがあるという。周辺ルートの場合、メッセージの受け手は、その内容にほとんど注目しないし処理しようともしない。何か別のことをしながらテレビを見たり、関心がない問題についての議論を脇で聞いているような場合がこれにあたるだろう。周辺ルートの場合、送り手の魅カ、周りの人びとがそこで主張されている意見に賛成しているかどうか、その意見に同意することに伴う快楽や苦痛など、単純な手掛かりによって説得されるかどうかが決まってくる。これとは対照的に、中心ルートでは、受け手は呈示された情報のメリットを慎重に考えようとする。たとえば、受け手は積極的に反論を述べたり、こちらから質問して回答を求めたり、新たな情報を欲しがったりするのである。このような場合には、メツセージの説得性は、このような吟味にメッセージがどの程度耐えられるかにかかっている。(『プロパガンダ─―広告・政治宣伝のからくりを見抜く』より)この2つのいずれのルートが採用されるかを決める要因の1つは、メッセージについて考えようとする受け手の動機づけの強さであり、問題に対する個人的重要性だとペティとカシオッポは言う。また問題に対する知識の深浅も関わってくる。

説得に対してある人が中心ルートで対処しており、コミュニケーションの内容を注意深く検討しているとしよう。この人が最も説得されやすいのは、どのような時だろうか。もし注意深く考えているのだとしたら、弱い論拠に説得されることはないだろうし、送り手が誰であっても大きな違いはないだろう。しかし、詳細な吟味にももちこたえるような強い論拠は説得効果をもつはずである。これとは対照的に、問題についてあまり考えていない人に対しては、メッセージ内容はあまり大きな意味をもたないだろう。このような周辺ルートを使う人は、専門家のように見えるというような単純な仕掛けによって説得されることが多いはずである。(同)