「縁結び祈願のたび」・2日目も、夜明け前からスタート。

前日のお宿の最寄駅・JR和田山駅にやってきました。

なんと・・・真っ暗な駅舎に、不気味に光を発する発車標。

今回乗り込む列車は、5時20分発

播但線はこの和田山駅から姫路駅までを結ぶ地方交通線ですが、始発が5時台で和田山駅の一番列車になっているようですね。

山陰本線の始発が意外と遅いようですね・・・とくに下り線は始発が7時前の6時55分です。

兎にも角にも、この日最初の列車は5時20分発の寺前行きとなります。

駅にはまだ誰もいないようです。

改札は自由に通過できるようですが・・・・・・おや、誰かやってきたようです。

その男の方が、駅舎の電気を灯しています。

どうやら和田山駅の駅長さんのようです。

駅長さんによって、待合室が開放されました。

この中で・・・大変不本意なこの日の朝食をいただきます。

土地土地のものをいただくというテーマから大きく外れた、

ニチレイさんのハンバーガーセット、意外とうまい!

さすがは冷食の雄・ニチレイさん、ふつうにうまいハンバーガーです。

ここでどうしても食事をしなければならなかったのは・・・

今回の目的地が「天空の城」竹田城だからです。

「天空の城」というのならば山登りは必須であり、そのための栄養をなんとしても補給しておきたかったのです。

そして残念なことに、和田山駅周辺には早朝から開店しているチェーン店が皆無なので、食事はこのニチレイさん一択になってしまうのです。

明かりの灯った和田山駅。

待合室前のコインロッカーで手荷物を預け、播但線の列車へ。

竹田城登城後に和田山駅には戻る予定のため、山登りの妨げとなるものはここで手放しておきます。

「秋の乗り放題きっぷ」・2日目、和田山駅の駅長さんから入鉄済の検印を頂戴しました。

「これ、初日の検印があれば2日目はいらないなぁ」

と駅長さんは検印後におっしゃいましたが、こういう検印もいい記念になります。

私を竹田城へといざなう、キハ41形2004番車両。

1両編成の運転に対応するため、前後双方に運転台が備え付けられているそうです。

あんまり詳しいことはわかりません。

播但線の列車が発着する5番のりばの駅名標。

左の「やぶ」は養父と書きます、難しいですねぇ。

そして右の「たけだ」こそ、私が向かう竹田城の最寄駅。

播但線のたびはたったの1駅となります。

5時20分、播但線の列車は定刻どおり和田山駅を出発。

7分後の5時27分、竹田駅に到着しました。

【今回の乗車記録】

JR西日本 和田山駅 5番のりば 5時20分発

[J]播但線 普通 寺前行き 2両ワンマン

竹田駅 1番のりば 5時27分着

*所要時間 7分

*移動距離 5.8km

*運賃 秋の乗り放題パス使用(使用しない場合、190円)

駅を出て振り返ると・・・

おおぅ、なんという暗さ・・・。

この竹田駅で下車したのは、私だけ。

あたりは人っ子一人歩いておりません。

どうやら私一人で暗闇の山に突撃しなければならないようです・・・・・・やだなぁ。

駅前のロータリーから、竹田城へ歩き始めます。

竹田城を登るためには、駅裏登山道または

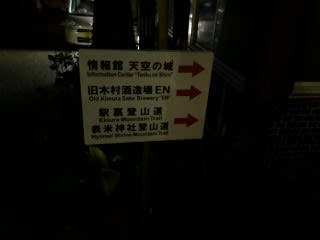

駅から出ると、このような案内看板が処々に設置されているので、これに従っていけば問題なくたどり着けます。

まずは駅前を右へ。

播但線の線路沿いに歩いていきます。

播但線の踏切が現れるので、これを渡ります。

踏切を渡った先には

「虎臥城」は竹田城の雅称ですが、ここで2つの登山道への道が分かれることとなります。

表米神社登山道へは虎臥城公園前で左折、駅裏登山道へは右折することとなります。

私は右折、駅裏登山道へと向かいます。

途上のこの道は竹田寺町通りで、竹田城にまつわる4つの寺院が建っています。

路傍を流れる水路の音が、なんとも心地よいですね。

虎臥城公園のすぐ近くにある善證寺。

建武元年(1334年)に開創されましたが、寛永2年(1625年)に火災に遭い、慶安5年(1652年)にこの地に移転されました。

門前の石橋は「享保17年(1732年)」の年号が刻まれているそうです。

善證寺、常光寺、勝賢寺、そして法樹寺を左に眺めて進むと、いよいよ駅裏登山道が現れます。

入城料は、大人500円です。

そして登城時刻は、通常は日の出後から日の入り前となっています。

しかしこの時季は雲海シーズンということで、朝4時から登城できるのです。

時刻は5時44分。

竹田城へ、いざ参らん!

ここで重大な問題が。

夜明け前登山ということで、当然のことながら懐中電灯を持参してきました。

その懐中電灯さんが、思ったほど明るくないのです。

いや、山の中が私の想像以上に暗かったのです。

端的に言うと、

やっぱり夜明け前の登山は怖えぇよぉ・・・・・・。

そういうわけで、夜明けを待つか、懐中電灯を持っているほかの登山者が来るのを待つことにしました。

その間に、寺町通りを散策。

駅裏登山道のすぐ脇にある、法樹寺。

境内には、竹田城の最後の城主を務めた赤松広秀の供養塔が立っています。

赤松広秀は、室町時代の有力守護大名・赤松氏の出で、播磨国(兵庫県南部)龍野城の城主でした。

織田信長が播磨国に勢力を伸ばすと、毛利氏について抵抗した後に羽柴秀吉に降伏したため、龍野城を追われてしまいます。

以後は龍野城主となった蜂須賀正勝のもとで勲功を重ね、天正13年(1585年)に竹田城を与えられました。

広秀は、最初広英と名乗り、広秀、広通、そして斎村政広と名乗りを変えていきました。

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでははじめ西軍につきますが、旧交のある亀井

降伏の証として西軍の宮部長房が立て籠もる鳥取城を攻めることとなりますが、このときに城下を焼き討ちする手段に出たため、戦後徳川家康に咎められ、「寝返り組」ではただ一人切腹させられてしまいました。

その後竹田城は、ほどなくして廃城となりました。

関ヶ原の大戦で時流を読み誤って身を滅ぼした広秀ですが、竹田城主時代には居城を総石垣に改修し、また領内に養蚕や漆器業を奨励し、領民に慕われた名君であったといいます。

また、朝鮮の高官で当時捕虜となっていた

ふと振り返ると、

雲海が立ち込めてきました!

登山道はまだ暗い・・・かな。

時刻は5時50分、駅裏登山道に人がやって来る気配は全くありません。

6時16分、

すっかり夜が明け、

寺町通りもよく見渡せるようになりました。

1時間近く夜明けを待ち、ようやく登山へ。

総石垣の城郭らしく、登山道のところどころで石垣が残っています。

登山道口のゲートは開き放たれています。

ゲートの目の前にある、石垣の名残り・・・でしょうか。

振り返ると、雲海・・・というよりも濃霧がかかってきました。

整備された階段で、とても登りやすいです。

そう思ったのも束の間、岩肌むき出しの道に変わってしまいました。

登山開始から約10分、料金所まではあと500メートル。長い・・・つらい・・・。

登山開始から約15分、休憩所だか見晴台だかわかりませんが構造物のある地点へ。

ここから料金所までは、あと200メートル。

あと100メートル。

先に登城していたであろう、男子高校生と思われる2人組が下りてきてすれ違いました。

あんたたち、まさか真っ暗な山の中を歩いて登ったっていうのか?!

そして「この上にはイノシシなどの危険生物はいない!」と察しがつくので、心持ちを強くしてラストスパート。

登山開始から20分強、料金所が見えてきました!

通常ならば40分ほどかかる道程を、心細いひとりの山登りのために早く早く登ってしまいたいと逸ったため、思いのほか早く到達できました。