When words leave off music begins.

BGM on "♪YouTube":

Vitali Chaconne [Arthur Grumiaux]

:ここです→ ブログ人マップ

:ここです→ ブログ人マップ

浅間神社は、山崎の北東部のはずれ、笠原落(かさはらおとし)を眼下に見る築山の頂上に祭られていまる。以前、赤松の大木が多数あった所から赤松浅間社と呼ばれており、江戸時代後半に造られたものである。

祭神は木花之開耶姫命で、仏教の大日如来と一体とされ、それを浅間大菩薩と呼んで富士山の神霊としたことにより始まると言われ、富士信仰の神社として建立されたものである。

富士信仰は、古代より始まり、ことに江戸時代絶頂に達した。いわゆる「富士講」がそれである。天保十四年(1843)の将軍日光参詣不二道奉仕者国郡村数控によると信者の分布の中に「百間、西粂原、東粂原、和戸」等の町内の地名が見られ、この付近の布教の様子を知ることが出来る。

毎年七月一日、当社では初山の子供たちでにぎわいを見せている。

また、当社の西方には山崎の村社である重殿社(権現社)があり、周囲には町内では数少ない雑木林が広がっており、武蔵野の面影を残している。さらに、その北方には県選定重要遺跡である山崎遺跡があり、先土器時代から古墳時代までの人々が住んでいことが知られている。

昭和六十二年三月 宮 代 町

: 宮代町和戸の浅間神社の初山行事は一日早い6月30日に行なわれることから「うら浅間」と呼ばれ、翌日の7月1日には、山崎の「赤松浅間神社」、辰新田の「浅間神社」、杉戸町河原の「浅間さま」の三山を回る「三山(みやま)巡り」の慣わしがあるという。

: 宮代町和戸の浅間神社の初山行事は一日早い6月30日に行なわれることから「うら浅間」と呼ばれ、翌日の7月1日には、山崎の「赤松浅間神社」、辰新田の「浅間神社」、杉戸町河原の「浅間さま」の三山を回る「三山(みやま)巡り」の慣わしがあるという。

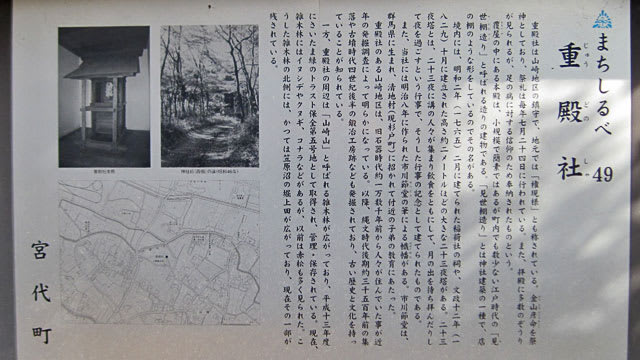

重殿社は山崎地区の鎮守で、地元では「権現様」とも称されている。金山彦命を祭神としており、祭礼は毎年七月二十四日に行われている。また、拝殿に多数のぞうりが見られるが、足の病に対する信仰のため奉納されたものという。

覆屋の中にある本殿は、小規模で簡素ではあるが町内でも数少ない江戸時代の「見世棚造り」と呼ばれる造りの建物である。「見世棚造り」とは神社建築の一種で、店の棚のような形をしているのでその名がある。

境内には、明和二年(1765)二月に建てられた稲荷社の祠や、文政十二年(1829)十月に建立された高さ約二メートルほどの大きな二十三夜塔がある。二十三夜塔とは、二十三夜に講の人々が集まり飲食をともにして、月の出を待ち拝んだりして夜を過ごすという行事で、そうした行事の記念として建てられたものである。

また、当社には明治八年に作られた市川節堂の筆による幟旗がある。市川節堂は、群馬県に生まれ、清地村(現杉戸町)に招かれて附近の子弟の教育にあたった。

重殿社のある山崎地区は、旧石器時代約一万数千年前から人々が住んでいた事が近年の発掘調査によって明らかになっている。以降、縄文時代後期約三千五百年前の集落や古墳時代四世紀後半の鍛冶工房跡なども発掘されており、古い歴史と文化を持っていることが知られている。

一方、重殿社の周辺は「山崎山」と呼ばれる雑木林が広がっており、平成十三年度にさいたま緑のトラスト保全第五号地として取得され、管理・保存されている。現在、雑木林にはイヌシデやクヌギ、コナラなどがあるが、以前は赤松も多く見られた。こうした雑木林の北側には、かつては笠原沼の堀上田が広がっており、現在もその一部が残されている。

:ここです→ ブログ人マップ

:ここです→ ブログ人マップ

一般的には堀上田と呼ばれる田んぼを宮代町内ではホッツケと呼んでいます。これは、沼地や窪地など水がたまりやすい地域の水田開発や排水不良をおこしている水田の水腐れ等の被害を軽減させるためにつくられました。工法は、沼底を更に掘り込み、そこから出た土を周囲に盛り上げることで耕作面のかさ上げをしました。こうして、元々沼であった場所を田んぼに変えることができたのです。堀上田での作付けの方法は、まず、横手堤の石橋の所にある中水道の堰を閉めることで水位を上げ、水を溢れ出させ、田面に水を引き入れました。しかし、笠原沼田んぼの一番低い場所に水位を合わせるため、それより高い場所は用水から水を引きました。百間側では逆井新田落堀(メイセイボリ)から須賀や蓮谷、久米原側では中須用水から水を引いていたのです。刈り採る時には、中水道の堰を開け水位を下げ稲刈りをしました。通常、中水道近辺は土地が低いため水はけが悪いように思えますが堀があることで水はけが良く、かえって、土地が若干高い「五丁」という場所は、水はけが悪く二毛作に向いていなかったようです。(Resource:宮代町郷土資料館>笠原沼図録)

:ここです→ ブログ人マップ

:ここです→ ブログ人マップ