※ようやくの報告です・・・

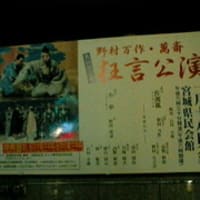

2008年5月10日(土)13:00~15:45

141ビル エルパーク仙台5階 スタジオホール

東北大学落語研究部OBの落語会です。

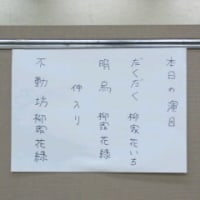

番組

『道灌』笑富亭勃湖

『はんどたおる』夢遊亭迷々

口上

『鈴ヶ森』酩丹亭保尾無頭

☆★☆★☆仲入り☆★☆★☆

『野ざらし』談亭志ん志

『黄金の大黒』桂友楽

『ねずみ』金願亭乱志

笑富亭勃湖(えふていぼっこ)さんは、学部の4年生。

笑富亭勃湖(えふていぼっこ)さんは、学部の4年生。

新潟出身。全国学生落語大会の決勝まで進出した実力者。

まくらは「落語はある程度までできたので、もう少しモテタイ」

確かに・・・彼の風貌は台所鬼〆さんを彷彿とさせ、

(一部の落語ファンしかわからないと思います・・・ゴメンナサイ 個人的に大好きな落語家さんの一人です。)

個人的に大好きな落語家さんの一人です。)

一種の郷愁すら感じました。

客席がほとんど学部の学生&OB関係者らしく、ある意味やりにくい環境だった?

客席がイマイチあたたまりきらないやりにくさが伝わってきてしまいました。

でも、印象に残る演者さんなんですよね~。なぜか・・・。

2年生の夢遊亭迷々(むそうてい めいめい)さん。栃木出身。

2年生の夢遊亭迷々(むそうてい めいめい)さん。栃木出身。

『はんどたおる』は立川志の輔師匠の代表作。

前座さんが師匠から教わったのをやるとき、当初は「生き写し」のような

コピーになってしまうのを目にすることがありますが、

(それは、もちろん師匠に対する尊敬の念から来るものだと思いますが)

迷々さんの高座にも、それと同じ様な雰囲気が多少感じられました。

が、噺の面白さは充分伝わってきて、客席があたたまってくるのを感じました。

口上

口上

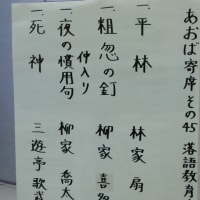

なんでも、東北大学落語研究部は来年で創立50周年になるそうです。

「仙都に笑いを」ということで、東京の若手二つ目の会を仙台で始めて開催したのも東北大落研なんだそうです。

口上には、その第1回目に関わったメンバーがずらり!

あ、そういえば、そんな話、以前図書館で読んだことがある!

そんなことを思い出し、

歴史の重みと続けることの尊さを感じました。

昨年学部を卒業し、現在大学院生の酩丹亭保尾無頭(めいたんてい ほおむず)さん。

昨年学部を卒業し、現在大学院生の酩丹亭保尾無頭(めいたんてい ほおむず)さん。

泥棒の間抜けな雰囲気が楽しい

独特のキャラの持ち主で楽しい一席でした

仲入り後は、ベテランOBの登場

談亭志ん志(だんてい しんし)さん。

談亭志ん志(だんてい しんし)さん。

久しぶりの高座とのことでしたが、落語が大好きという気持ちが伝わってくる高座でした。

そのためでしょうか、江戸弁の口調が自然でした。

桂友楽(かつら ゆうらく)さん

桂友楽(かつら ゆうらく)さん

名前も雰囲気も、もっとも落語家らしい方。

私は存じ上げなかったのですが、地元ではかなり高座経験を積んでいらっしゃる方のようです。

静かな佇まいに丁寧な口調の一席でした。

トリは金願亭乱志(きんがんてい らんし)さん。

トリは金願亭乱志(きんがんてい らんし)さん。

仙台が舞台の「ねずみ」を仙台で。

非常に魂のこもった大ネタでした。

来年11月7日に50周年記念OB会を開催するそうです。

来年11月7日に50周年記念OB会を開催するそうです。

2008年5月10日(土)13:00~15:45

141ビル エルパーク仙台5階 スタジオホール

東北大学落語研究部OBの落語会です。

番組

『道灌』笑富亭勃湖

『はんどたおる』夢遊亭迷々

口上

『鈴ヶ森』酩丹亭保尾無頭

☆★☆★☆仲入り☆★☆★☆

『野ざらし』談亭志ん志

『黄金の大黒』桂友楽

『ねずみ』金願亭乱志

笑富亭勃湖(えふていぼっこ)さんは、学部の4年生。

笑富亭勃湖(えふていぼっこ)さんは、学部の4年生。新潟出身。全国学生落語大会の決勝まで進出した実力者。

まくらは「落語はある程度までできたので、もう少しモテタイ」

確かに・・・彼の風貌は台所鬼〆さんを彷彿とさせ、

(一部の落語ファンしかわからないと思います・・・ゴメンナサイ

個人的に大好きな落語家さんの一人です。)

個人的に大好きな落語家さんの一人です。)一種の郷愁すら感じました。

客席がほとんど学部の学生&OB関係者らしく、ある意味やりにくい環境だった?

客席がイマイチあたたまりきらないやりにくさが伝わってきてしまいました。

でも、印象に残る演者さんなんですよね~。なぜか・・・。

2年生の夢遊亭迷々(むそうてい めいめい)さん。栃木出身。

2年生の夢遊亭迷々(むそうてい めいめい)さん。栃木出身。『はんどたおる』は立川志の輔師匠の代表作。

前座さんが師匠から教わったのをやるとき、当初は「生き写し」のような

コピーになってしまうのを目にすることがありますが、

(それは、もちろん師匠に対する尊敬の念から来るものだと思いますが)

迷々さんの高座にも、それと同じ様な雰囲気が多少感じられました。

が、噺の面白さは充分伝わってきて、客席があたたまってくるのを感じました。

口上

口上なんでも、東北大学落語研究部は来年で創立50周年になるそうです。

「仙都に笑いを」ということで、東京の若手二つ目の会を仙台で始めて開催したのも東北大落研なんだそうです。

口上には、その第1回目に関わったメンバーがずらり!

あ、そういえば、そんな話、以前図書館で読んだことがある!

そんなことを思い出し、

歴史の重みと続けることの尊さを感じました。

昨年学部を卒業し、現在大学院生の酩丹亭保尾無頭(めいたんてい ほおむず)さん。

昨年学部を卒業し、現在大学院生の酩丹亭保尾無頭(めいたんてい ほおむず)さん。泥棒の間抜けな雰囲気が楽しい

独特のキャラの持ち主で楽しい一席でした

仲入り後は、ベテランOBの登場

談亭志ん志(だんてい しんし)さん。

談亭志ん志(だんてい しんし)さん。久しぶりの高座とのことでしたが、落語が大好きという気持ちが伝わってくる高座でした。

そのためでしょうか、江戸弁の口調が自然でした。

桂友楽(かつら ゆうらく)さん

桂友楽(かつら ゆうらく)さん名前も雰囲気も、もっとも落語家らしい方。

私は存じ上げなかったのですが、地元ではかなり高座経験を積んでいらっしゃる方のようです。

静かな佇まいに丁寧な口調の一席でした。

トリは金願亭乱志(きんがんてい らんし)さん。

トリは金願亭乱志(きんがんてい らんし)さん。仙台が舞台の「ねずみ」を仙台で。

非常に魂のこもった大ネタでした。

来年11月7日に50周年記念OB会を開催するそうです。

来年11月7日に50周年記念OB会を開催するそうです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます