思うこと

2015-08-10 | 近況

本日の青の洞窟ツアーもそろそろ終了となる16時頃、伊良部漁協の組合長から海難事故の捜索要請が入りました。

場所は伊良部島の渡口の浜

ビーチで泳いでいた観光客が流されたとのことです。

渡口の浜までは青の洞窟からボートで30分。

台風後の荒波も考えると40分はかかるだろうと予測して、これからツアーを中止して現場に向かっても間に合わない。。

渡口の浜に近い港にボートを停泊しているマリンショップ仲間や漁師に電話を入れ、とりあえず現場に行ってみるよう伝えると、すぐにボートを沖に出してくれた。

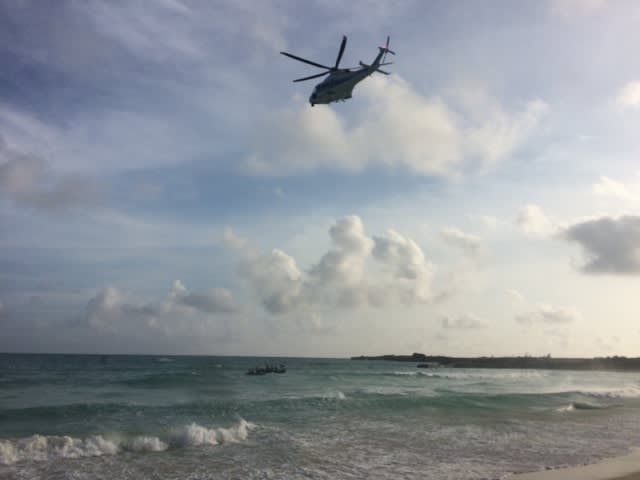

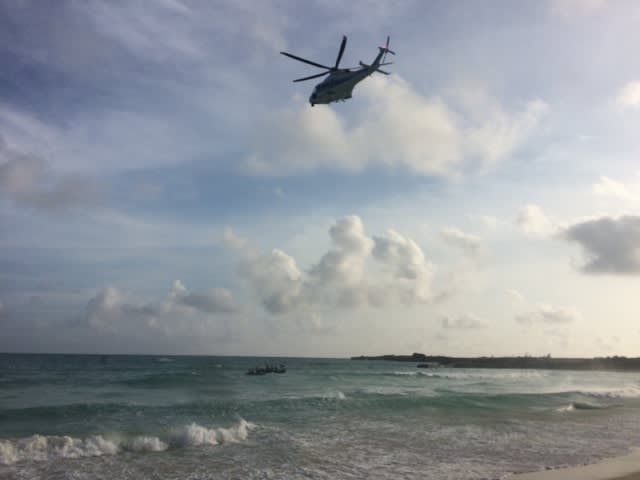

ツアーを終え、車で現場へ急行すると、懸命な捜索活動が続いている。

組合長からの連絡が入ってから1時間以上が経ち、空からの捜索もある中、ライフジャケットを着用してないことはすぐにわかった。

しかし何故?

何故こんな荒波のビーチで泳いでたの?

何故?

海の恐ろしさは体感できません。

海では自らが危険な目に遭った時には、すでに取り返しの付かない状況になっていることが多いです。

自らの泳力を過信することは絶対にあってはなりません。

泳ぐ時は誰かと一緒に、体調が悪い時は泳がないこと。

そして何より大切なことは

『安全なポイントであること』です。

「自分ならこの程度の波は大丈夫だから、シュノーケリング案内して下さい。」

台風前や台風直後の海が大時化の中、そのような問合せを受けたことが何度かあります。

海に携わり、海の仕事をしている人間なら、怖くて、恐ろしくて近付けないポイントです。

でも思うんです。

そんな人達は、本当の海の怖さを知らないのです。

これまで海で楽しい思いばかりをしてきたのだと思います。

僕らのように海が日常にない方たちは、荒波の恐怖よりも“楽しさ”ばかりをイメージしているように思うんです。

そして、

“なんでこんな荒波の中で?”を知らない方は、実は結構多いです。

この島に、僕の周りにも数えたら何名かいます。

海の恐怖を知らないこと自体が本当はとても恐ろしいことなんだけれども、なかなか周知されていないし、楽しいアクティビティばかりが連想され、危険意識が浸透しない。

だから思うんです。

誰でも簡単に近付けるビーチで波が高い時は“遊泳禁止の看板”を掲げること。

そんなことを言ったら地元のサーファーに煙たがれるかもしれないけど、僕が言いたいのはそんなことじゃない。

地元の海の怖さを知ってるのは、いい波を待つサーファーであり、荒波の中でも漁に出掛ける地元の漁師です。

かと言って

(じゃあサーファーはどんな荒波でも入っていいの?)なんて思わないで下さいね。

普段からそのポイントに入って、波の強さや潮の流れ(流れる方向や潮の速さ)を肌で感じているサーファーと、昨日、初めて島に訪れ、ただキレイなビーチだからと、少し波が高くてもライフジャケットも着けずに海に入る人間とでは、持っている知識が全然違います。

通い慣れたポイントだからと言って、絶対な安全はないけれど、少なくとも地元のサーファーはボードという浮力もあれば、長年やってきた先輩や仲間から危険なエリアは教わっている。

それならライフセーバーがビーチに常駐して、特にリーフカレント(離岸流)が発生しているポイントには近付かないように注意喚起したり、浮力の確保を促したり、万が一の事故に備えて救助艇があったり、監視していたら良い。

だけれども、もともと財政が厳しい宮古島市では予算がなかなかつかないんです。

だからこそ

誰でも簡単に近付けるビーチで波が高い時は“遊泳禁止の看板”を掲げることが必要だと思うんです。

今回の事故でもわかるように、海の恐怖を知らない方は、知らないうちに最悪の結末を迎えてしまっています。

今日のような荒波のビーチで泳がなければ防げた海難事故です。

例えばライフジャケットを着用していたなら、最悪の事態は避けれたのかもしれません。

僕はね、思うんです。

小さな伊良部島だから、そんなにビーチが多いわけでもない。

ビーチで波が高い時は“遊泳禁止の看板”を掲げることは、そんなに難しいことではないんじゃないのって。

例えば『今日の伊良部島オススメビーチ』を伊良部大橋の伊良部側に掲示し、“オススメのビーチ以外は危険であること”も添えることで、海難事故の未然防止に繋がるのではないでしょうか。

2度とこのような悲惨な事故を起こさないために。

今回の事故で亡くなった方のご冥福をお祈り致します。。

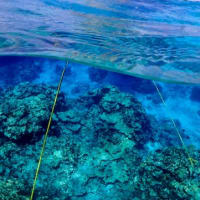

追記:本日より再開したツアーの様子は、後日改めてご紹介させて頂きます。

それでは!

場所は伊良部島の渡口の浜

ビーチで泳いでいた観光客が流されたとのことです。

渡口の浜までは青の洞窟からボートで30分。

台風後の荒波も考えると40分はかかるだろうと予測して、これからツアーを中止して現場に向かっても間に合わない。。

渡口の浜に近い港にボートを停泊しているマリンショップ仲間や漁師に電話を入れ、とりあえず現場に行ってみるよう伝えると、すぐにボートを沖に出してくれた。

ツアーを終え、車で現場へ急行すると、懸命な捜索活動が続いている。

組合長からの連絡が入ってから1時間以上が経ち、空からの捜索もある中、ライフジャケットを着用してないことはすぐにわかった。

しかし何故?

何故こんな荒波のビーチで泳いでたの?

何故?

海の恐ろしさは体感できません。

海では自らが危険な目に遭った時には、すでに取り返しの付かない状況になっていることが多いです。

自らの泳力を過信することは絶対にあってはなりません。

泳ぐ時は誰かと一緒に、体調が悪い時は泳がないこと。

そして何より大切なことは

『安全なポイントであること』です。

「自分ならこの程度の波は大丈夫だから、シュノーケリング案内して下さい。」

台風前や台風直後の海が大時化の中、そのような問合せを受けたことが何度かあります。

海に携わり、海の仕事をしている人間なら、怖くて、恐ろしくて近付けないポイントです。

でも思うんです。

そんな人達は、本当の海の怖さを知らないのです。

これまで海で楽しい思いばかりをしてきたのだと思います。

僕らのように海が日常にない方たちは、荒波の恐怖よりも“楽しさ”ばかりをイメージしているように思うんです。

そして、

“なんでこんな荒波の中で?”を知らない方は、実は結構多いです。

この島に、僕の周りにも数えたら何名かいます。

海の恐怖を知らないこと自体が本当はとても恐ろしいことなんだけれども、なかなか周知されていないし、楽しいアクティビティばかりが連想され、危険意識が浸透しない。

だから思うんです。

誰でも簡単に近付けるビーチで波が高い時は“遊泳禁止の看板”を掲げること。

そんなことを言ったら地元のサーファーに煙たがれるかもしれないけど、僕が言いたいのはそんなことじゃない。

地元の海の怖さを知ってるのは、いい波を待つサーファーであり、荒波の中でも漁に出掛ける地元の漁師です。

かと言って

(じゃあサーファーはどんな荒波でも入っていいの?)なんて思わないで下さいね。

普段からそのポイントに入って、波の強さや潮の流れ(流れる方向や潮の速さ)を肌で感じているサーファーと、昨日、初めて島に訪れ、ただキレイなビーチだからと、少し波が高くてもライフジャケットも着けずに海に入る人間とでは、持っている知識が全然違います。

通い慣れたポイントだからと言って、絶対な安全はないけれど、少なくとも地元のサーファーはボードという浮力もあれば、長年やってきた先輩や仲間から危険なエリアは教わっている。

それならライフセーバーがビーチに常駐して、特にリーフカレント(離岸流)が発生しているポイントには近付かないように注意喚起したり、浮力の確保を促したり、万が一の事故に備えて救助艇があったり、監視していたら良い。

だけれども、もともと財政が厳しい宮古島市では予算がなかなかつかないんです。

だからこそ

誰でも簡単に近付けるビーチで波が高い時は“遊泳禁止の看板”を掲げることが必要だと思うんです。

今回の事故でもわかるように、海の恐怖を知らない方は、知らないうちに最悪の結末を迎えてしまっています。

今日のような荒波のビーチで泳がなければ防げた海難事故です。

例えばライフジャケットを着用していたなら、最悪の事態は避けれたのかもしれません。

僕はね、思うんです。

小さな伊良部島だから、そんなにビーチが多いわけでもない。

ビーチで波が高い時は“遊泳禁止の看板”を掲げることは、そんなに難しいことではないんじゃないのって。

例えば『今日の伊良部島オススメビーチ』を伊良部大橋の伊良部側に掲示し、“オススメのビーチ以外は危険であること”も添えることで、海難事故の未然防止に繋がるのではないでしょうか。

2度とこのような悲惨な事故を起こさないために。

今回の事故で亡くなった方のご冥福をお祈り致します。。

追記:本日より再開したツアーの様子は、後日改めてご紹介させて頂きます。

それでは!