【3月5日】

皆さんは、本物の珊瑚礁を見たことがありますか?

テレビやインターネットからではなく、自分の目で見たことがありますか?

たまに真面目なお話がしたくなる。

伊良部島の海好きオジサンの独り言を聞いて欲しい。

僕らの住む地球の70%は海です。

海には約50万種類の生き物が生息していて、その約4分の1は珊瑚に依存して生きていると言われています。

※肉眼では見えない生物を含むと1000万種類を超えるそうです。

その珊瑚が今、危機的状況にあるお話です。

オジサンがまだ子供だった頃、島の周りには素晴らしい珊瑚礁が広がっていました。

その珊瑚礁がなくなっていった原因を知ることで、少しでも珊瑚の保全に繋げて欲しい。

強く、願います。

.

珊瑚は植物であり、動物です。

簡単に言うと、植物のように光合成を行い、動物のように産卵もする不思議な生き物です。

珊瑚が生きるためには快適な環境が必要です。

そのひとつが海水の温度です。

人が快適に過ごせる気温があるように、海水温が25~28℃くらいが珊瑚にとっては快適温度です。

我が家のエアコンの設定温度は26℃(風量自動)なので、人間も珊瑚も快適温度は似てるのかもしれません。(※人の快適温度は湿度でも変わります)

地球温暖化による海水温の上昇で、夏場になると海水温が上昇し、珊瑚はストレスによって死んでしまいます。

人間で言うところの熱中症です。

珊瑚は海水温が30℃を超えたあたりから瀕死の状態になり、その高海水温が続くと、弱い珊瑚から順に死んでしまいます。

メカニズムはもっと複雑なので、詳しくは「珊瑚の白化」で調べてみて下さい。

その時、南西諸島近海の夏場の海水温も調べてみると、今よりも少し、環境に優しくなれるかもしれません。

水質も珊瑚にとっては重要です。

沿岸部の開発により赤土などが海に流出しています。

その中には、大量の化学物質を含む農薬が混ざっていることがあります。

農薬に限らず、沖縄では生活排水による海洋汚染が7割を占めるとも言われています。

人が便利になるほど、生活排水に含まれる化学物質はより強いものになります。

一滴で油汚れが落ちたり、置くだけで洗浄できるものなど、昔はなかったものを昔と同じように海へ流すことがどれほど海洋を汚染し、破壊しているのか、もっと多くの人が知る必要があります。

その海から獲った魚や貝、海藻などを食べているのが人間です。

沿岸部の埋め立てや掘削では、工事の大小に関わらず、必ず潮の流れが変わります。

潮の流れが変わることで、砂などの軽いものは別の場所へ移動します。

流される砂の量は、時に人間の想像を遥かに超えることがあります。

潮流に乗った砂や砂利はやがて、沖合にある浅瀬の珊瑚礁を覆い、珊瑚は生き埋めになってしまいます。

例えば、伊良部大橋から南南東側にある通称「ゆにの浜」は、沿岸部の工事で変化した潮流によって、珊瑚礁に砂が集まり、干潮時に現れる幻のビーチになりました。

今では巨大なビーチへと成長を続けています。

一方で、沿岸部にあったビーチの砂は激減していることを忘れてはいけません。

※東洋一と言われる某ビーチの砂はドンドン沖合へ流れています。

その昔、佐良浜と呼ばれる綺麗なビーチは埋め立てられ、とても立派な漁港になりました。

結果として海洋汚染や破壊をまねいてしまいましたが、それは人の利便性や生活向上を追求する上で必要だったものであり、否定されるものではないと思っています。

漁港があることで、僕自身、安全に船を係留することが出来ています。

本当に有り難い。

すぐにでも汚染や破壊を止めたいけれど、それを実現することはとても困難だと、多くの人がわかっています。

その理由について考え、気づいたことがあります。

それは、「当たり前」や「(間違った)常識」です。

戦後の日本は経済成長期にあり、多くのものが作られ、生活はとても豊かになりました。

その反面、「ゴミは海へ」が当たり前であり、それが常識だった島では、海岸線はゴミ捨て場となりました。

足の踏み場もないほどに、ゴミが溜まる海岸もあったそうです。

中には魚や動物の死骸もあり、あたりは想像を絶する悪臭でした。

それから時が流れ、観光ブームの到来です。

当たり前であった海岸線へのゴミ捨て行為は、次第に非常識になっていきました。

まだ平気でポイ捨てや意図的に不法投棄をする非常識な人間がいることも事実ですが、行政が中心となって衛生面は大きく改善され、今では多くの観光客が訪れる魅力的な島になっています。

悪臭から常識を疑い、常識を変えた結果です。

その恩恵にあずかり、僕は今、海を主体とするマリン業を営んでいます。

こうして海岸線はキレイになったけれど、珊瑚は破壊され続け、今も悲鳴をあげています。

過去30年間で地球上の珊瑚の30~35%が死滅したとされます。

伊良部島周辺の浅瀬では、少なくとも70%は実際に死滅しています。

これらは人目につかないこともあり、多くの人間にとっては興味のないことだと思います。

数字を聞いて驚いても、過去の珊瑚礁を知らないので、激減した実感はないでしょう。

今も珊瑚礁は、沖縄の海に当たり前にあるものだと思われています。

しかし、実際は珊瑚(単体)はあっても、珊瑚礁(集合体)を探すのは大変なほど、珊瑚礁はとても貴重なのです。

僕らは海に入るとき、お客様を珊瑚礁エリアへ案内するとき、珊瑚に触れないように細心の注意を払います。

珊瑚は触れられることへのストレスや、衝撃によって破壊されてしまうことがあるからです。

珊瑚にアンカーを投下し、船を錨泊することはしません。

珊瑚を破壊してしまうからです。

珊瑚礁の海へ案内するときは、海へ潜り、珊瑚のない岩などにロープやアンカーをくくり、船を固定しています。

珊瑚は貴重なものになってしまったからです。

子供の頃、大潮の干潮になると、近所の海で珊瑚の上を歩き、珊瑚を破壊しながら、サザエやタコなどを獲っていました。

その当時、それが当たり前だったのです。

珊瑚を破壊することに、何のタメライもありませんでした。

今ではその海に珊瑚はほとんどありません。

当たり前にあった珊瑚は、もう当たり前じゃない。

失って気付きました。

批判を恐れずに言うならば、漁船による珊瑚礁へのアンカーの投下は、貴重な珊瑚を破壊している要因のひとつです。

けれど多くの漁業者は、珊瑚にアンカーを投下することにタメライはありません。

船の錨泊は、昔からアンカーを落とすことが当たり前で、今でもそれが常識だからです。

陸上や船上までは珊瑚の悲鳴は届かないかもしれませんが、珊瑚が危機的な状況にある今、珊瑚の破壊はもう終わりにして欲しい。

強く願います。

僕は海に携わるものとして、島の海を生きてきた先人たちを心から尊敬しています。

羅針盤ひとつで海を渡り、異国の海で、珊瑚礁域に網を張り、生き餌を確保してカツオの一本釣りをすることがどれほどの技術なのか、その功績は今の僕ら世代には計り知れないものだと思っています。

海に生き、海に生かされて、海によって発展してきた歴史があるからこそ、漁業者含め、一丸となって珊瑚保全について考え、改善していきたい。

島では漁船による珊瑚へのアンカー投下はOKで、マリンレジャーではNGという矛盾があります。

そのことで弊害が起きています。

それは、漁船を利用したマリンレジャーです。

漁船なのでアンカーを投下しますが、そこはマリンレジャーを行う珊瑚礁です。

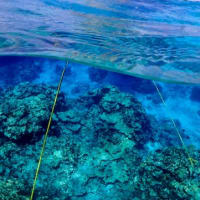

それにより、珊瑚がどのようなダメージを受けるのか、添付写真を参考にして下さい。

僕は、漁船によるアンカー投下を否定するつもりは全くありません。

実際に漁の経験があり、漁のために必要である行為だとわかっています。

しかし、漁業対象魚の住処である珊瑚礁を破壊し続けることが、果たして持続可能な漁業なのか、珊瑚がとても貴重になった今、より真剣に考えて頂きたい。

海底形状を考えない、無差別的なアンカーの投下が当たり前であることに、危機感を持たなければならないと思っています。

海に囲まれた島国で漁獲量が下がり、後継者がいない現状は何だろうか。

昔とは違い、珊瑚は激減しています。

昔とは違い、産卵場所が激減しています。

昔とは違い、魚介類の隠れる場所が激減しています。

珊瑚の悲鳴に、海の悲鳴に耳を傾けて下さい。

昔とは違い、今サンゴは再生より、破壊の方が圧倒的に早いのです。

歴史ある漁法を否定するつもりは全くありません。

歴史ある漁を守るために珊瑚を守るのです。

人間には考える力や知恵があります。

ほんの少しの工夫で、珊瑚を守ることはできるのです。

例えば、珊瑚を含めた生き物を休ませてあげることを目的に、一定期間、一定の珊瑚礁エリアへの人の立ち入りを禁止する。

それだけでも回復は見込めると思います。

貝類や甲殻類に禁漁期間があるように、エリア別で立ち入り制限をすることも効果的だと思います。

コロナで自粛期間があったことで、全体的な海の活性が上がったことも実体験としてあるので、実験的に行うことも良いでしょう。

その他の案として、区画を分け、アンカーや漁網などで珊瑚を破壊してはいけないエリアを設けることはできないでしょうか?

珊瑚を破壊してはいけないエリア内での漁を禁止するわけではなく、珊瑚の破壊を禁止することが目的です。

予め水中にブイ(固定ロープ)を設置することで、船の錨泊は可能です。

今より少しでも多くの珊瑚が残れば、珊瑚は必ず産卵し、必ず増えていきます。

珊瑚が増えることで、珊瑚を住処とする生き物は確実に増えます。

漁獲量も増え、持続可能な安定した漁業に繋がると思いませんか?

食物の連鎖、珊瑚を含めて、生き物はみんな繋がています。

皆さんは、本物の珊瑚礁を見たことがありますか?

サンゴの日をきっかけに、少しだけでもサンゴについて考え、出来ることから始めよう。

------------------------------------

ココまで読んでくれて有難うございます。

今年は冬の海水温が比較的に高いので、少し早めにウエットスーツが脱げそうです。

その反面、夏場の高海水温が今からとても気になっています。

食物連鎖の1番下にある珊瑚を少しでも多く残していけるよう、今こそ官民一丸となった取り組みが必要かと思い、僕の思いとして綴りました。

論文なみの長文になり、少し反省してますが、読んでもらえて本当に嬉しいです。

ありがとうございました。

当店HPはコチラです

感染症対策しっかりしながら、3月よりマリンツアー再開!

ツアーメニューはコチラです