(別の日に弓張岳からの展望)

日時…H.24.6.28(木) 天気…曇り 単独

裏山なのでのんびりと起きたら、12時に登頂するのにはギリギリの時間でした。とにかく今週は本日しか登れないので、急いで身支度を整え玄関を9:51に飛び出す。

夏の北アルプスには若い頃登っていますが、その前に丹沢山塊でポッカ訓練をした記憶がよみがえり、思いを北アルプスの岩稜にはせながら、標高差約500mを登ってまいりました。

コース&タイム

自宅9:51→道路歩き→山祇登山口(150)10:21→登り上がり(165)10:25~:30→小佐世保分岐(285)10:57~:59→道路(370)11:01~:14→TV前登山口(440)11:34→階段初め11:48→田代分岐(565)11:58~12:00→ランチ12:20~12:40→自宅14:55

※( )内標高は個人の感想も含みます。

本日の歩行軌跡(朱色)(ご参考)

山祇登山口(150)10:21 ここまで舗装道路を歩いて来ました。

霊園上のトラバース区間

同上から将冠岳方面の展望

上の画像の撮影場所の少し先にある道標

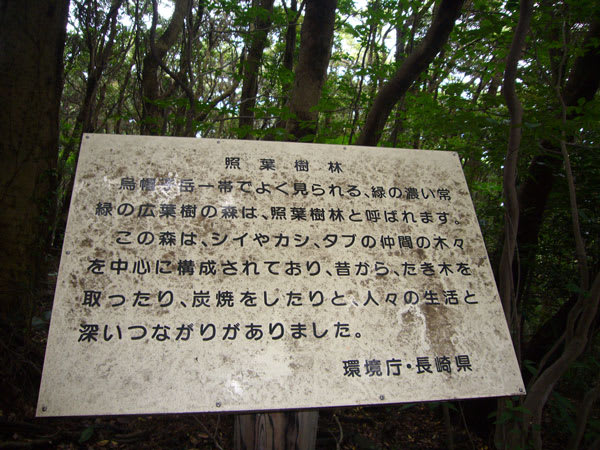

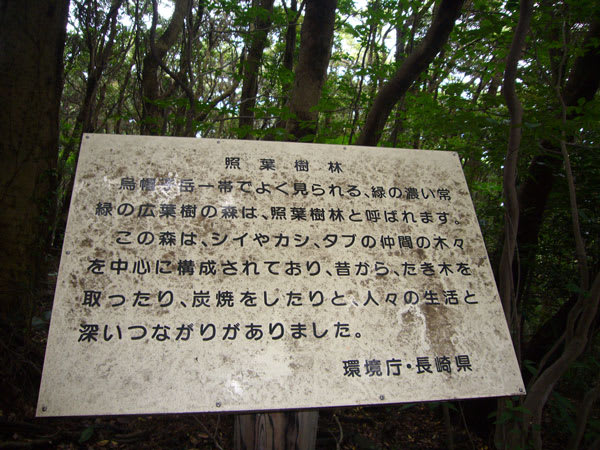

標高340m付近に設置せる説明板

同上付近の登山道 気持ちいい自然林の登山道です。

標高438m付近で見かけたマユミの若い実

ナガバハエドクソウ

同上の葉 十字対生し長楕円で基部はくさび形

一番下の階段から見上げる。 307段あります。

階段を登りあがると田代分岐(頂上肩)です。田代分岐の少し先から頂上方面を見て下山。

田代ルートから将冠岳方面の展望

オカトラノオが群生していました。

同上

同上のズーム

ムラサキニガナ

同上

ウツボグサも群落していました。

同上

ニガナ

エゴノキの花 1輪だけ残っていました。

ナツツバキの蕾 開花が楽しみです

下山途中(道路)で見かけた○○アジサイ

同上

同上

ムラサキカタバミ

本日の目的は昨年の6月30日に出逢ったヒメシャラでしたが、すでに花後の姿となっていました。

来年は5月から観察を始めましょう。

しかしナツツバキの蕾を確認できたので、本日登って良かったとします。開花が楽しみです。

又エゴノキの花が1輪だけ咲いて待っていてくれました。

日時…H.24.6.28(木) 天気…曇り 単独

裏山なのでのんびりと起きたら、12時に登頂するのにはギリギリの時間でした。とにかく今週は本日しか登れないので、急いで身支度を整え玄関を9:51に飛び出す。

夏の北アルプスには若い頃登っていますが、その前に丹沢山塊でポッカ訓練をした記憶がよみがえり、思いを北アルプスの岩稜にはせながら、標高差約500mを登ってまいりました。

コース&タイム

自宅9:51→道路歩き→山祇登山口(150)10:21→登り上がり(165)10:25~:30→小佐世保分岐(285)10:57~:59→道路(370)11:01~:14→TV前登山口(440)11:34→階段初め11:48→田代分岐(565)11:58~12:00→ランチ12:20~12:40→自宅14:55

※( )内標高は個人の感想も含みます。

本日の歩行軌跡(朱色)(ご参考)

山祇登山口(150)10:21 ここまで舗装道路を歩いて来ました。

霊園上のトラバース区間

同上から将冠岳方面の展望

上の画像の撮影場所の少し先にある道標

標高340m付近に設置せる説明板

同上付近の登山道 気持ちいい自然林の登山道です。

標高438m付近で見かけたマユミの若い実

ナガバハエドクソウ

同上の葉 十字対生し長楕円で基部はくさび形

一番下の階段から見上げる。 307段あります。

階段を登りあがると田代分岐(頂上肩)です。田代分岐の少し先から頂上方面を見て下山。

田代ルートから将冠岳方面の展望

オカトラノオが群生していました。

同上

同上のズーム

ムラサキニガナ

同上

ウツボグサも群落していました。

同上

ニガナ

エゴノキの花 1輪だけ残っていました。

ナツツバキの蕾 開花が楽しみです

下山途中(道路)で見かけた○○アジサイ

同上

同上

ムラサキカタバミ

本日の目的は昨年の6月30日に出逢ったヒメシャラでしたが、すでに花後の姿となっていました。

来年は5月から観察を始めましょう。

しかしナツツバキの蕾を確認できたので、本日登って良かったとします。開花が楽しみです。

又エゴノキの花が1輪だけ咲いて待っていてくれました。