今日は先日質問が来ました「抑え込まれないコツ」について書きたいと思います。

寝技に入られないための防御姿勢と言うといくつかありますが、大抵が以下の通りです。

① うつ伏せ

② カメ

③ 引き込み

この3つの内、③引き込みは寝技稽古の時に上級者が行う腰を畳に着け、上半身と足を上げた状態のことで、攻防一体の状態と考えてよいでしょう。

しかし、うつ伏せの状態やカメの状態は完全な防御姿勢で反撃が出来ないかと言われると、それは「No」です。

実際に私は試合でうつ伏せ状態やカメの状態から相手に反撃し、抑え込むという行為を何度も行いました。

ですが、今回は「抑え込まれないコツ」ということに重点を置いて、そして、特に自分がうつ伏せ状態の場合について書きたいと思います。

1.基本の形(うつ伏せ状態)

・脇をきちんと絞める。

・顎の下で腕をクロスし、その間に顎を入れて首を竦める。

・両手の親指を襟の中へ入れる。

・丹田周辺(下腹部から股間にかけて)を畳へ密着させる。

・肩幅よりも軽く足を広げる。

・足を横にして土踏まずの部分を畳に向ける。

・頭は上げずに背筋を伸ばし、体重を丹田に集中させる。

これが基本の形となります。

脇を占めなければ相手の腕が侵入し、自分で襟を確保しなければ絞め技がきます。

また、これらの動作は相手の攻め方によって変わりますので、それは以下を参照下さい。

2.応用

①持ち上げ(帯を持って持ち上げようとする場合)

この場合は単純に相手に持ち上げられないようにすることが大事です。

そのため、基本の形は崩さずに相手が持ち上げようとするタイミングに合わせて体を反るようにして全体重を帯が締めてある場所へと掛けます。

ただ体重を掛けている場合と違い、一瞬のタイミングで一点に集中させると自分の体重以上に相手は重みを感じるため、持ち上げることを断念させることが狙いです。

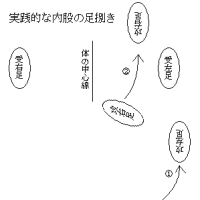

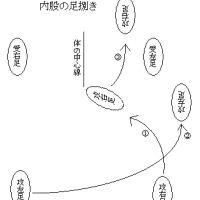

②仏壇返し(肘、膝などを持って片側へ返そうとする場合)

この場合は2パターンあり、相手が自分の手前に返す場合と反対側へ返す場合があります。

それらを防ぐ形としては以下の動作を行います。

・相手が手にしている側の肘と膝へ体重を掛ける。

・相手が手にしている側の足を基本の形よりも開く。

・相手が手にしているのとは反対側の膝を曲げて畳に密着させ、前腕(肘~手首)も少し開いて畳に密着させ、同時に畳を突っ張る。

単に相手が掴んでいる胴着の方へ体重を掛けるのではなく、腕や足を使って突っ張りに使ったり、足を開いて相手の力が伝わるのを弱めたりすると効果的です。

しかし、基本の形が崩れているため相手が急に胴着を離した場合や反対側へ持ち替えた場合は即座に基本の形へ戻るか、それまでとは真逆の態勢にならないといけません。

また、肘を開いているのでその中へ腕を入れて関節技や絞め技を狙ってくる選手がいますので、それらにも十分注意するようにしてください。

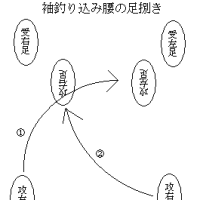

③俵返し(帯を取って肘で背骨を押し、手前の膝を持って頭の方へ強引に返そうとする場合)

この形はあまり行う選手はいないと思いますが一応書いておきます。

この返し方は相手も咄嗟の反応が遅れてしまう場合が多いため、②仏壇返しと同じ態勢で腕のみは完全に伸ばして突っ張ってしまえばまず返されることはないでしょう。

しかし、腕が完全に伸びてしまっているので上記のように絞め技や腕取りには十分注意が必要です。

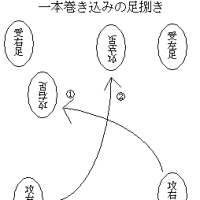

④三角返し(片足のみ膝立ちで首を挟み、腕をとって返そうとする場合)

おそらく、現在一番メジャーな返し方だと思いますがこれも防御方法を知っていれば問題はありません。

・脇を締める。

・完全に首を挟まれないよう竦めている。

・相手の畳についている膝を両手で掴む。

・足を大きく開いて丹田へ体重を集中する。

上記の状態を保ちつつ、相手が腕を取って倒れながらひっくり返そうとした瞬間に掴んでいた膝を前へと押し出します。

すると、首がすっぽ抜けてしまい相手は勢いのまま後ろへ倒れてしまいます。

単純ですが相手に「上手く極まっている」と思わせるためフリが必要で、タイミングも重要になってきます。

以上、4点について「抑え込まれないコツ」について書かせていただきました。

何分「私なりの防御方法」ですので分かり難い場面があるかと思いますがどうぞ御容赦下さい。

また、他にも「このような返され方をしたが対処法はあるのか?」というご質問がありましたらお気軽にコメントをお寄せ下さい。

寝技に入られないための防御姿勢と言うといくつかありますが、大抵が以下の通りです。

① うつ伏せ

② カメ

③ 引き込み

この3つの内、③引き込みは寝技稽古の時に上級者が行う腰を畳に着け、上半身と足を上げた状態のことで、攻防一体の状態と考えてよいでしょう。

しかし、うつ伏せの状態やカメの状態は完全な防御姿勢で反撃が出来ないかと言われると、それは「No」です。

実際に私は試合でうつ伏せ状態やカメの状態から相手に反撃し、抑え込むという行為を何度も行いました。

ですが、今回は「抑え込まれないコツ」ということに重点を置いて、そして、特に自分がうつ伏せ状態の場合について書きたいと思います。

1.基本の形(うつ伏せ状態)

・脇をきちんと絞める。

・顎の下で腕をクロスし、その間に顎を入れて首を竦める。

・両手の親指を襟の中へ入れる。

・丹田周辺(下腹部から股間にかけて)を畳へ密着させる。

・肩幅よりも軽く足を広げる。

・足を横にして土踏まずの部分を畳に向ける。

・頭は上げずに背筋を伸ばし、体重を丹田に集中させる。

これが基本の形となります。

脇を占めなければ相手の腕が侵入し、自分で襟を確保しなければ絞め技がきます。

また、これらの動作は相手の攻め方によって変わりますので、それは以下を参照下さい。

2.応用

①持ち上げ(帯を持って持ち上げようとする場合)

この場合は単純に相手に持ち上げられないようにすることが大事です。

そのため、基本の形は崩さずに相手が持ち上げようとするタイミングに合わせて体を反るようにして全体重を帯が締めてある場所へと掛けます。

ただ体重を掛けている場合と違い、一瞬のタイミングで一点に集中させると自分の体重以上に相手は重みを感じるため、持ち上げることを断念させることが狙いです。

②仏壇返し(肘、膝などを持って片側へ返そうとする場合)

この場合は2パターンあり、相手が自分の手前に返す場合と反対側へ返す場合があります。

それらを防ぐ形としては以下の動作を行います。

・相手が手にしている側の肘と膝へ体重を掛ける。

・相手が手にしている側の足を基本の形よりも開く。

・相手が手にしているのとは反対側の膝を曲げて畳に密着させ、前腕(肘~手首)も少し開いて畳に密着させ、同時に畳を突っ張る。

単に相手が掴んでいる胴着の方へ体重を掛けるのではなく、腕や足を使って突っ張りに使ったり、足を開いて相手の力が伝わるのを弱めたりすると効果的です。

しかし、基本の形が崩れているため相手が急に胴着を離した場合や反対側へ持ち替えた場合は即座に基本の形へ戻るか、それまでとは真逆の態勢にならないといけません。

また、肘を開いているのでその中へ腕を入れて関節技や絞め技を狙ってくる選手がいますので、それらにも十分注意するようにしてください。

③俵返し(帯を取って肘で背骨を押し、手前の膝を持って頭の方へ強引に返そうとする場合)

この形はあまり行う選手はいないと思いますが一応書いておきます。

この返し方は相手も咄嗟の反応が遅れてしまう場合が多いため、②仏壇返しと同じ態勢で腕のみは完全に伸ばして突っ張ってしまえばまず返されることはないでしょう。

しかし、腕が完全に伸びてしまっているので上記のように絞め技や腕取りには十分注意が必要です。

④三角返し(片足のみ膝立ちで首を挟み、腕をとって返そうとする場合)

おそらく、現在一番メジャーな返し方だと思いますがこれも防御方法を知っていれば問題はありません。

・脇を締める。

・完全に首を挟まれないよう竦めている。

・相手の畳についている膝を両手で掴む。

・足を大きく開いて丹田へ体重を集中する。

上記の状態を保ちつつ、相手が腕を取って倒れながらひっくり返そうとした瞬間に掴んでいた膝を前へと押し出します。

すると、首がすっぽ抜けてしまい相手は勢いのまま後ろへ倒れてしまいます。

単純ですが相手に「上手く極まっている」と思わせるためフリが必要で、タイミングも重要になってきます。

以上、4点について「抑え込まれないコツ」について書かせていただきました。

何分「私なりの防御方法」ですので分かり難い場面があるかと思いますがどうぞ御容赦下さい。

また、他にも「このような返され方をしたが対処法はあるのか?」というご質問がありましたらお気軽にコメントをお寄せ下さい。

参考になりました」!