友人が、京都に引っ越したのを機にこの五月、友人宅を基点に滞在型の観光を試みてみました。

いつものように、観光客としして京都を巡るのと違い、ジモティーとして地域を歩くのも良いものです。

とりあえずは、友人宅の近くの五条近くを数日周ることにしました。

今回は、「京の異界」がテーマです。

前述の通り、京の「葬送の地」は

1・洛東の東山鳥野辺地区

2・洛西の化野地区

3・そして、この洛中。船岡山界隈です。

■洛中の「異界の始まり」は、やはりこの「一条戻り橋」でしょうか。

この「一条戻り橋」は冥界への入り口と言われます。

現在では若狭川の上にかかる小さなコンクリートの橋になっていますが、川面から橋桁までの空間は昔から変わっていないそうです。

この空間が魔物が棲んでいると言われます。

現在では、あまりにも綺麗に整備がされています。

■続いて、あまりにも有名な「晴明神社」。

堀川通りからすぐにその神社に架かる「晴明桔梗紋(五芒星とも)の大きな提灯」は迫力があります。

すぐ北側に「晴明水」の湧き水はなぜか枯れています。この初夏のような暑さのためでしょうか?

安陪晴明については、今更述べることもありませんが、あまりにも有名なので一筆しますが……。

その両親は「保名と葛の葉」と伝えられている。勿論、「聊斎志異の世界」である。

晴明の父の保名が虐待されていた白狐を助け、後日の「葛の葉」と呼ばれる美女を娶ることになったが、その「葛葉」が助けられた白狐と言われる。

この宝玉を持った白狐が生んだ子が「晴明」と言われ、妖術を使う能力を持ったと言われる。

(大阪・和泉市の信太森葛葉稲荷神社伝)

その晴明が独特の力を持つに至ったのは、当時のナレッジ・パワーは仏教と神道ですがこれとは違う「道教」を持ち込むことで「異界」との接点を持ち新しいナレッジ・パワーとなった様です。

晴明が冥界とのコンタクトが出来る数少ない人種でありますが、彼の地獄のコンタクト先は「泰山府君」です。泰山府君は道教の冥界の主を主祭しています。その「泰山府君」を祀るのが「赤山禅院」です。

赤山禅院(せきざんぜんいん)は、平安時代に慈覚大師 円仁の遺命によって創建された、比叡山延暦寺の塔頭。京都・修学院離宮近くの閑静な地にある紅葉の名所です。 本尊の赤山大明神は、陰陽道の祖神とされる中国の神 泰山府君を勧請したもの。(伝)

ちなみに、「六道珍皇寺」に祀られている小野篁のコンタクト先は「閻魔大王」であったと言われますが、「閻魔」はインド→中国仏教→日本仏教系の冥界の主です。

陰陽道と「陰陽寮」に属する官人です。

主な仕事は「暦の制作とか方位占い」です。当然その中心は「天体観測」で対象は、北斗七星です。

その北斗七星を祀っているのが後述する「大将軍八神社」です。

主祭神は「北極星の大将軍」、前に並ぶのが「北斗七星の神群」です。

残念ながら、これらの仏像は今回拝見することができませんでした。

■下は「大将軍八神社」。小さな商店街の中にひっそりと建っています。

大将軍とは陰陽道の八将神の一人で西方の神として王城の西北に位置します。

この信仰は、平安・鎌倉・江戸時代と変遷して「大将軍信仰から八将軍神信仰」へと変わってきたそうです。

スサノウノ尊、聖武天皇、桓武天皇が祀られています。

■船岡山から西側、紙屋川一帯を蓮台野といわれ、平安時代の始めは風葬の地であったところです。

千本通りに面して建つ、蓮台野墓地の墓守として創建されたと言われます。

千本通りは蓮台野墓地に通じる道で、「千本」とはそこに建てられていた卒塔婆の数が由来と言われます。

もっとも、現在の千本通りはバスや車の激しい通りになっています。

■「上品蓮台寺」も小さな建物ですから見逃す恐れもあります。

寺名の冠る上品[じょうぼん]は、極楽浄土での位が高いことを意味しており中本、下品と階層になっています。

又、その階層の中も「上生・中生・下生」と細分化されています

■上品蓮台寺より南にある通称「千本閻魔堂」の引接寺にて閻魔大王に会い、そこで裁きを受ける必要があったといわれます。

この閻魔像は小野篁卿が建てたとも言われます。

↓引接寺の閻魔大王に裁きを受ける地と言われます。なんだか、とても庶民的なお寺です。

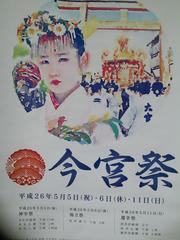

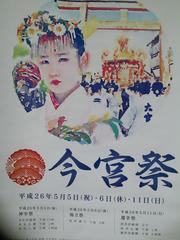

■千本通りの東に船岡山があり北に「今宮神社」となります。

この古社は「疫神・スサノウノ尊」を鎮めるための社です。

神社に伝わる「やすらい祭り」は春の訪れとともに動き出す「疫神」を鎮め無病息災を祈るのが謂れです。

↓境内の小さな祠に手を合掌せる女性が佇んでいます。京では生活の中に信心が定着してます。

↓門前で売られている「あぶり餅」を食べると疫病にかからないと言われ伝えられています。

ちなみに、タイトルの「聊斎志異」とは、中国清朝時代に「聊斎」と言う人にによって書かれた「志異」不思議«異»を記«志»した書。との意味です。その京都版として、京都に言い伝えられている「異界」を巡るつもりで掲題しました。少々、オーバーですが…。

(聊斎とは書斎の名で、本名は蒲松齢といいます)

今回の旅程のネタ本は、この平凡社「聊斎志異」と淡交社の「京都・異界をたずねて」です。小生の好きな書籍の一つです。

古今東西、グローバル化という観念を知らなかった人間は異なった民族との接点で起こる不思議な事象や常識を超える事柄を、異界のモノとして描かれています。

参考サイト→中国版

参考サイト→聊斎志異の抜粋版

いつものように、観光客としして京都を巡るのと違い、ジモティーとして地域を歩くのも良いものです。

とりあえずは、友人宅の近くの五条近くを数日周ることにしました。

今回は、「京の異界」がテーマです。

前述の通り、京の「葬送の地」は

1・洛東の東山鳥野辺地区

2・洛西の化野地区

3・そして、この洛中。船岡山界隈です。

■洛中の「異界の始まり」は、やはりこの「一条戻り橋」でしょうか。

この「一条戻り橋」は冥界への入り口と言われます。

現在では若狭川の上にかかる小さなコンクリートの橋になっていますが、川面から橋桁までの空間は昔から変わっていないそうです。

この空間が魔物が棲んでいると言われます。

現在では、あまりにも綺麗に整備がされています。

■続いて、あまりにも有名な「晴明神社」。

堀川通りからすぐにその神社に架かる「晴明桔梗紋(五芒星とも)の大きな提灯」は迫力があります。

すぐ北側に「晴明水」の湧き水はなぜか枯れています。この初夏のような暑さのためでしょうか?

安陪晴明については、今更述べることもありませんが、あまりにも有名なので一筆しますが……。

その両親は「保名と葛の葉」と伝えられている。勿論、「聊斎志異の世界」である。

晴明の父の保名が虐待されていた白狐を助け、後日の「葛の葉」と呼ばれる美女を娶ることになったが、その「葛葉」が助けられた白狐と言われる。

この宝玉を持った白狐が生んだ子が「晴明」と言われ、妖術を使う能力を持ったと言われる。

(大阪・和泉市の信太森葛葉稲荷神社伝)

その晴明が独特の力を持つに至ったのは、当時のナレッジ・パワーは仏教と神道ですがこれとは違う「道教」を持ち込むことで「異界」との接点を持ち新しいナレッジ・パワーとなった様です。

晴明が冥界とのコンタクトが出来る数少ない人種でありますが、彼の地獄のコンタクト先は「泰山府君」です。泰山府君は道教の冥界の主を主祭しています。その「泰山府君」を祀るのが「赤山禅院」です。

赤山禅院(せきざんぜんいん)は、平安時代に慈覚大師 円仁の遺命によって創建された、比叡山延暦寺の塔頭。京都・修学院離宮近くの閑静な地にある紅葉の名所です。 本尊の赤山大明神は、陰陽道の祖神とされる中国の神 泰山府君を勧請したもの。(伝)

ちなみに、「六道珍皇寺」に祀られている小野篁のコンタクト先は「閻魔大王」であったと言われますが、「閻魔」はインド→中国仏教→日本仏教系の冥界の主です。

陰陽道と「陰陽寮」に属する官人です。

主な仕事は「暦の制作とか方位占い」です。当然その中心は「天体観測」で対象は、北斗七星です。

その北斗七星を祀っているのが後述する「大将軍八神社」です。

主祭神は「北極星の大将軍」、前に並ぶのが「北斗七星の神群」です。

残念ながら、これらの仏像は今回拝見することができませんでした。

■下は「大将軍八神社」。小さな商店街の中にひっそりと建っています。

大将軍とは陰陽道の八将神の一人で西方の神として王城の西北に位置します。

この信仰は、平安・鎌倉・江戸時代と変遷して「大将軍信仰から八将軍神信仰」へと変わってきたそうです。

スサノウノ尊、聖武天皇、桓武天皇が祀られています。

■船岡山から西側、紙屋川一帯を蓮台野といわれ、平安時代の始めは風葬の地であったところです。

千本通りに面して建つ、蓮台野墓地の墓守として創建されたと言われます。

千本通りは蓮台野墓地に通じる道で、「千本」とはそこに建てられていた卒塔婆の数が由来と言われます。

もっとも、現在の千本通りはバスや車の激しい通りになっています。

■「上品蓮台寺」も小さな建物ですから見逃す恐れもあります。

寺名の冠る上品[じょうぼん]は、極楽浄土での位が高いことを意味しており中本、下品と階層になっています。

又、その階層の中も「上生・中生・下生」と細分化されています

■上品蓮台寺より南にある通称「千本閻魔堂」の引接寺にて閻魔大王に会い、そこで裁きを受ける必要があったといわれます。

この閻魔像は小野篁卿が建てたとも言われます。

↓引接寺の閻魔大王に裁きを受ける地と言われます。なんだか、とても庶民的なお寺です。

■千本通りの東に船岡山があり北に「今宮神社」となります。

この古社は「疫神・スサノウノ尊」を鎮めるための社です。

神社に伝わる「やすらい祭り」は春の訪れとともに動き出す「疫神」を鎮め無病息災を祈るのが謂れです。

↓境内の小さな祠に手を合掌せる女性が佇んでいます。京では生活の中に信心が定着してます。

↓門前で売られている「あぶり餅」を食べると疫病にかからないと言われ伝えられています。

ちなみに、タイトルの「聊斎志異」とは、中国清朝時代に「聊斎」と言う人にによって書かれた「志異」不思議«異»を記«志»した書。との意味です。その京都版として、京都に言い伝えられている「異界」を巡るつもりで掲題しました。少々、オーバーですが…。

(聊斎とは書斎の名で、本名は蒲松齢といいます)

今回の旅程のネタ本は、この平凡社「聊斎志異」と淡交社の「京都・異界をたずねて」です。小生の好きな書籍の一つです。

古今東西、グローバル化という観念を知らなかった人間は異なった民族との接点で起こる不思議な事象や常識を超える事柄を、異界のモノとして描かれています。

参考サイト→中国版

参考サイト→聊斎志異の抜粋版