ウォーキングの愛好者グループ「奈良県歩け歩け協会」で、「倉橋溜池から忍坂街道を歩く」をテーマにした例会が、12月14(日)に予定されています。

近鉄・JR桜井駅南口に9時30分に集合して「等彌神社 - 崇峻天皇陵 - 倉橋溜池 - 石位寺 - 舒明天皇陵(鏡女王墓) - 春日神社 - 玉列神社」を辿り、大和朝倉駅へ至る約12Kmのウォークです。

例会の当日は天候他の事情により、コースが変更される場合もあります。

ウォーキングは野外を歩き自然と親しむ機会です。雨も自然ですから、例会当日の朝7時の天気予報で警報が出ていなければ、原則として雨天でも例会は実施されます。

コースマップ

等彌神社

「等彌」と書いて「とみ」と読むこの神社は鳥見山中に創建された二千年の歴史を有する古社で、12世紀初めに現在地に移築したと伝えられています。境内には石燈籠・文学碑が並立し、「上津尾社」・「下津尾社」を中心に摂末社七社と桜井市護國神社が鎮座され、一大霊場を形成しています。なお鳥見山は、神武天皇が橿原宮に即位し、皇祖天津神を祀って大孝を祈ったとされる建国の聖地。鳥見山の西麓を能登山ということから、当社はかつて能登宮とも称されていました。

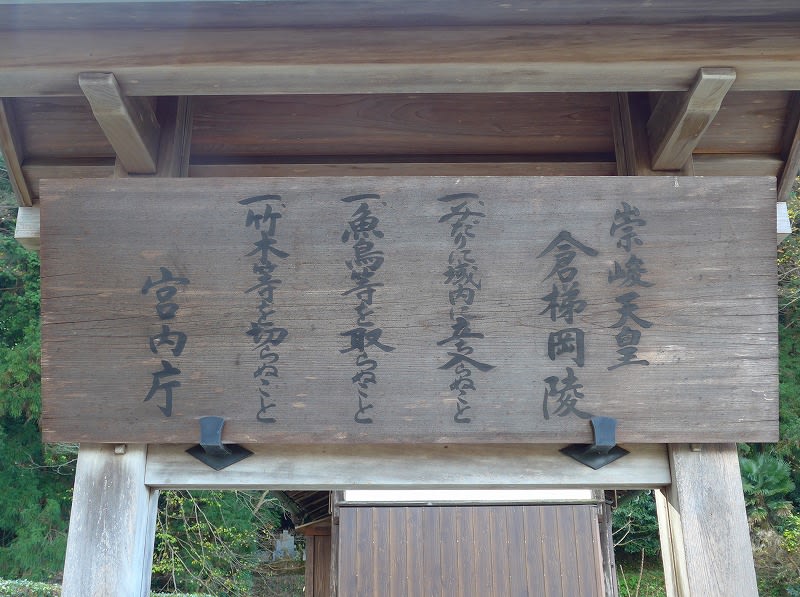

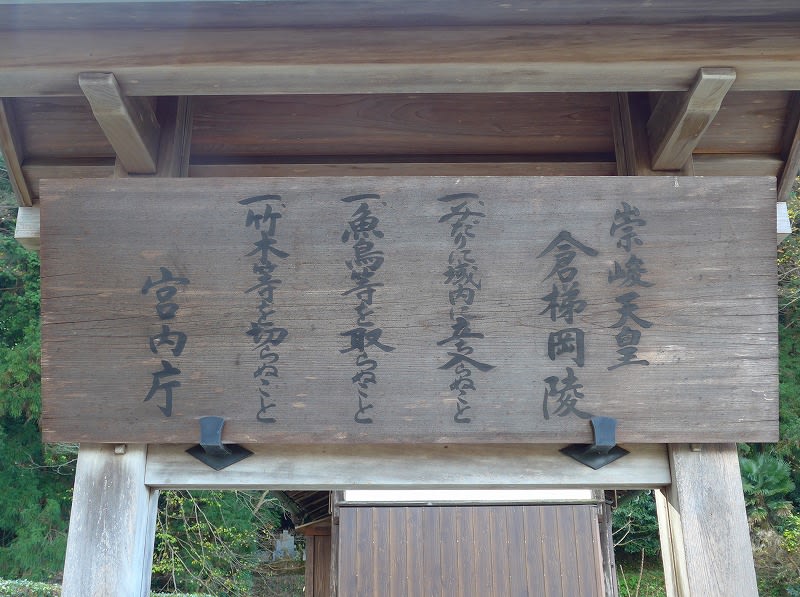

崇峻天皇陵

第32代崇峻天皇(587~92)陵は、倉梯柴垣宮の旧地と伝えられてきた小字「天皇屋敷」(桜井市倉橋)にあります。同地に、崇峻天皇の位牌を祀る金福寺があったことから、陵地として決定されました。明治9年(1876)、奈良県十市郡倉橋村にあった雀塚と呼ばれる古墳が一旦崇峻天皇陵として治定されたが、明治22年(1889)に現在の陵に改定されました。

崇峻天皇は暗殺された天皇として知られています。第29代欽明天皇(きんめいてんのう)の皇子として誕生した崇峻天皇は、先代の用明天皇が崩御すると、蘇我氏(そがし)と物部氏(もののべし)の熾烈な権力抗争を経て、蘇我馬子(そがのうまこ)の後押しによって天皇に即位しました。しかし、崇峻天皇即位後の蘇我馬子は政治的権力の頂点に上り詰め、天皇に対しても横暴な態度を取るようになったため、天皇は馬子に対して反感を持つようになりました。誰かが天皇に猪を奉ったとき、天皇が「いつの日かこの猪の首を斬るように、自分の憎いと思う人の首を斬りたい」と話したのを聞きつけた蘇我馬子は、それが自分のことであると思って身の危険を感じ、崇峻天皇5年(592)11月、東漢直駒(やまとのあやのあたいこま)を使って天皇を暗殺しました。

倉橋溜池

昭和10年頃(1935年)関係町村の有志により干ばつ対策として発案された農業用ため池ですが、戦争等の影響もあり18年の歳月を要して昭和32年(1957年)に完成しています。ため池を造るときに73基ほどあった古墳の一部が水没したが、周辺には多くの古墳が残されています。

平成12年(2000年)には洪水調整機能を併せた防災ダムとして整備されました。また平成17年(2005年)には溜池の周辺が倉橋ふれあい公園として整備されました。溜池の周囲には約4kmの遊歩道がありウォーキングされる方にとっても絶好のコースです。池の周辺には桜などが植樹され数か所ある公園には、きれいな芝生が敷き詰められ市民の憩いの場となっています。

石位寺

寺といっても境内も狭く、現在は小さなお堂と本尊を安置するコンクリートの収蔵庫があるだけです。現在は無住の寺であり、いずれの宗派にも属さず融通念仏宗を標榜していて、檀家や周囲の住民によって寺が維持管理されています。

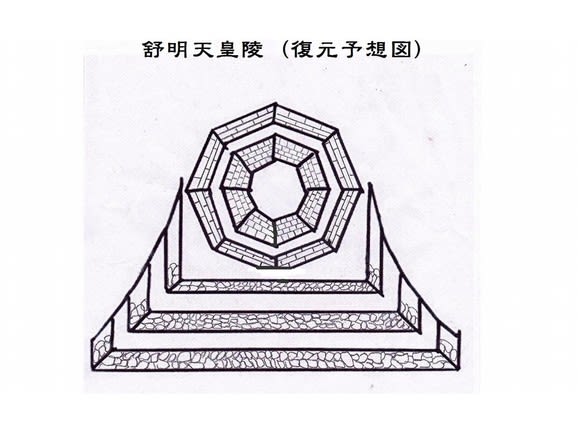

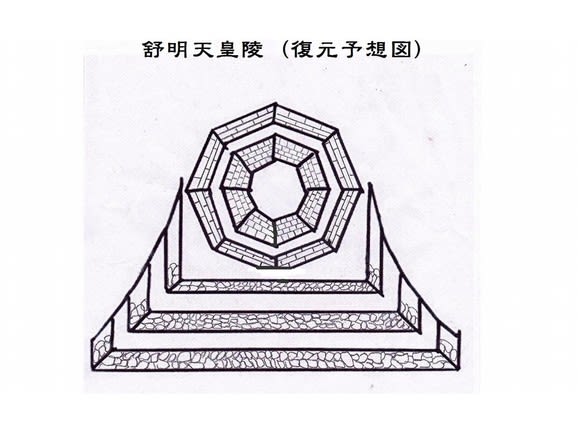

舒明天皇陵

第34代舒明天皇(629~41)陵は押坂内陵と称し外鎌山の山麓より南に延びる尾根の先端に築かれた上八角下方墳です。後背部を切断し左右を尾根が囲う「三方山囲み」の立地に造られ南斜面を台形状に三段築成の方形壇の上に平面が八角形で2段築成の墳丘を造っています。 全体の大きさは南北で約80m、東西で約110mで八角墳丘部の対辺間の距離は約42m、高さは約12mで当時としては最大級の規模を誇ります。方形段の裾には自然石の花崗岩の列石を並べ、八角墳丘部の基底部には榛原石を小口積みに墳丘斜面は榛原石を平積みにして墳丘を飾っていたと思われます。飛鳥時代の大王、天皇の墓制として、この段ノ塚古墳を始まりとして舒明の曾孫の文武天皇まで八角墳が作られ続けます。

春日神社

春日神社は村の鎮守で、境内に立つ杉の老大木がその歴史を物語っています。この神社は三輪山から南に延びた丘陵の尾根を削り造成されました。神社の境内には古墳時代の土器片が散乱していて朝倉宮造営の時に削平された可能性もあるとされています。祭神は天児屋根命、太玉命、天宇受受命で拝殿の左奥に末社の稲荷社があります。創祀由緒は不詳ですが春日造りの本殿は慶長8年(1603)に建立された三間春日造りで、県指定文化財に指定されています。

玉列神社

「玉列」と書いて「たまつら」と読みます。旧村社であったが大正10年大神神社の摂社となった式内社で後ろの山に椿の大木が多く古くは玉椿大明神と呼ばれていました。これは海石榴市からきているという考えや玉を貫ねるという意味で魂貫という説や元々この場所はタマツナギという地名だったことからきているなど諸説があります。

祭神の玉列王子神(たまつらおおじのかみ)は本社・大神神社の大物主大神の御子神で天照大神、春日大神と合わせて祀られています。延喜式(927)の神名帳にも見える 、初瀬谷における最古の神社です。本殿は檜皮葺春日造、安永2年(1773)の改造、拝殿は切妻造の瓦葺で本殿と同じ安永2年の改造(創建は不明)境内には椿の木が多く、3月に椿まつりが開催されます。

最後までご覧いただき有難うございました。

昭和61年に設立された歴史と実績のあるウォーキング愛好者のグループ「奈良県歩け歩け協会」は、歩いて健康の維持や人と人の触れ合いの場を提供することを目的に活動しています。

「奈良県歩け歩け協会」では新規会員を募集しています。例会に体験参加(無料)や入会を希望される方は、<yakuoji@gmail.com>までメールいただくか、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先: 庶務担当理事 塩見 (090-8575-0593)

近鉄・JR桜井駅南口に9時30分に集合して「等彌神社 - 崇峻天皇陵 - 倉橋溜池 - 石位寺 - 舒明天皇陵(鏡女王墓) - 春日神社 - 玉列神社」を辿り、大和朝倉駅へ至る約12Kmのウォークです。

例会の当日は天候他の事情により、コースが変更される場合もあります。

ウォーキングは野外を歩き自然と親しむ機会です。雨も自然ですから、例会当日の朝7時の天気予報で警報が出ていなければ、原則として雨天でも例会は実施されます。

コースマップ

等彌神社

「等彌」と書いて「とみ」と読むこの神社は鳥見山中に創建された二千年の歴史を有する古社で、12世紀初めに現在地に移築したと伝えられています。境内には石燈籠・文学碑が並立し、「上津尾社」・「下津尾社」を中心に摂末社七社と桜井市護國神社が鎮座され、一大霊場を形成しています。なお鳥見山は、神武天皇が橿原宮に即位し、皇祖天津神を祀って大孝を祈ったとされる建国の聖地。鳥見山の西麓を能登山ということから、当社はかつて能登宮とも称されていました。

崇峻天皇陵

第32代崇峻天皇(587~92)陵は、倉梯柴垣宮の旧地と伝えられてきた小字「天皇屋敷」(桜井市倉橋)にあります。同地に、崇峻天皇の位牌を祀る金福寺があったことから、陵地として決定されました。明治9年(1876)、奈良県十市郡倉橋村にあった雀塚と呼ばれる古墳が一旦崇峻天皇陵として治定されたが、明治22年(1889)に現在の陵に改定されました。

崇峻天皇は暗殺された天皇として知られています。第29代欽明天皇(きんめいてんのう)の皇子として誕生した崇峻天皇は、先代の用明天皇が崩御すると、蘇我氏(そがし)と物部氏(もののべし)の熾烈な権力抗争を経て、蘇我馬子(そがのうまこ)の後押しによって天皇に即位しました。しかし、崇峻天皇即位後の蘇我馬子は政治的権力の頂点に上り詰め、天皇に対しても横暴な態度を取るようになったため、天皇は馬子に対して反感を持つようになりました。誰かが天皇に猪を奉ったとき、天皇が「いつの日かこの猪の首を斬るように、自分の憎いと思う人の首を斬りたい」と話したのを聞きつけた蘇我馬子は、それが自分のことであると思って身の危険を感じ、崇峻天皇5年(592)11月、東漢直駒(やまとのあやのあたいこま)を使って天皇を暗殺しました。

倉橋溜池

昭和10年頃(1935年)関係町村の有志により干ばつ対策として発案された農業用ため池ですが、戦争等の影響もあり18年の歳月を要して昭和32年(1957年)に完成しています。ため池を造るときに73基ほどあった古墳の一部が水没したが、周辺には多くの古墳が残されています。

平成12年(2000年)には洪水調整機能を併せた防災ダムとして整備されました。また平成17年(2005年)には溜池の周辺が倉橋ふれあい公園として整備されました。溜池の周囲には約4kmの遊歩道がありウォーキングされる方にとっても絶好のコースです。池の周辺には桜などが植樹され数か所ある公園には、きれいな芝生が敷き詰められ市民の憩いの場となっています。

石位寺

寺といっても境内も狭く、現在は小さなお堂と本尊を安置するコンクリートの収蔵庫があるだけです。現在は無住の寺であり、いずれの宗派にも属さず融通念仏宗を標榜していて、檀家や周囲の住民によって寺が維持管理されています。

舒明天皇陵

第34代舒明天皇(629~41)陵は押坂内陵と称し外鎌山の山麓より南に延びる尾根の先端に築かれた上八角下方墳です。後背部を切断し左右を尾根が囲う「三方山囲み」の立地に造られ南斜面を台形状に三段築成の方形壇の上に平面が八角形で2段築成の墳丘を造っています。 全体の大きさは南北で約80m、東西で約110mで八角墳丘部の対辺間の距離は約42m、高さは約12mで当時としては最大級の規模を誇ります。方形段の裾には自然石の花崗岩の列石を並べ、八角墳丘部の基底部には榛原石を小口積みに墳丘斜面は榛原石を平積みにして墳丘を飾っていたと思われます。飛鳥時代の大王、天皇の墓制として、この段ノ塚古墳を始まりとして舒明の曾孫の文武天皇まで八角墳が作られ続けます。

春日神社

春日神社は村の鎮守で、境内に立つ杉の老大木がその歴史を物語っています。この神社は三輪山から南に延びた丘陵の尾根を削り造成されました。神社の境内には古墳時代の土器片が散乱していて朝倉宮造営の時に削平された可能性もあるとされています。祭神は天児屋根命、太玉命、天宇受受命で拝殿の左奥に末社の稲荷社があります。創祀由緒は不詳ですが春日造りの本殿は慶長8年(1603)に建立された三間春日造りで、県指定文化財に指定されています。

玉列神社

「玉列」と書いて「たまつら」と読みます。旧村社であったが大正10年大神神社の摂社となった式内社で後ろの山に椿の大木が多く古くは玉椿大明神と呼ばれていました。これは海石榴市からきているという考えや玉を貫ねるという意味で魂貫という説や元々この場所はタマツナギという地名だったことからきているなど諸説があります。

祭神の玉列王子神(たまつらおおじのかみ)は本社・大神神社の大物主大神の御子神で天照大神、春日大神と合わせて祀られています。延喜式(927)の神名帳にも見える 、初瀬谷における最古の神社です。本殿は檜皮葺春日造、安永2年(1773)の改造、拝殿は切妻造の瓦葺で本殿と同じ安永2年の改造(創建は不明)境内には椿の木が多く、3月に椿まつりが開催されます。

最後までご覧いただき有難うございました。

昭和61年に設立された歴史と実績のあるウォーキング愛好者のグループ「奈良県歩け歩け協会」は、歩いて健康の維持や人と人の触れ合いの場を提供することを目的に活動しています。

「奈良県歩け歩け協会」では新規会員を募集しています。例会に体験参加(無料)や入会を希望される方は、<yakuoji@gmail.com>までメールいただくか、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先: 庶務担当理事 塩見 (090-8575-0593)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます