中域~高域のクロスオーバーの改善は思いの外に良い結果で、それにより浮き上がってきたのが中域に被ってくる紙臭さ?なんです。

ミッドハイからハイエンドへスムーズにつながるようになったんですが、その下に問題があるように感じたんです。

ミッドハイは多分5kHz前後ぐらい?で、その下。

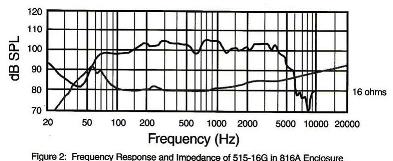

色々な資料を観ながら考えていて、思い出したのがインピーダンス補正回路。TOP画像の816A+515-16GのDATAを観ていた時です。

1kHzぐらいからインピーダンスが上昇しています。

しかし515-16Gはフルレンジの様な特性ですね。

某ブログに書いてあったことなんですが、ランシング氏がALTEC社から独立して最初に作ったD101という15インチ・フルレンジがあるそうなんです。515ウーハーにそっくりなんですが、センタードームとボイスコイルがアルミ。515-16Gはそのレプリカであり、改良版なのかな?などとド素人は考えてしまうんです~。

当時、ランシング氏とALTEC社は喧嘩別れしたようですが、ALTEC社はその歴史に幕を閉じる最期に最大限の敬意をもって515をランシング氏の元に返したのかな~・・・

などと、呑みながら聴いている時は最高なんですけどねw。

インピーダンス・カーブから想像するに、恐らくは1kHzから4kHzぐらいまではクロスカーブがカーブではなく、フィルターとして動作していないことをミッドハイの下の紙臭さ?として感じているんじゃないかと思ったんです。

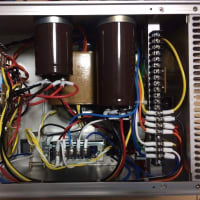

で、早速WEBのお世話になり、在り合わせの部品で組んでみたんです。

上記のCとRがインピーダンス補正回路なんですが、計算方法が色々あるんですよね。

人それぞれなんです。

取り敢えずRの値をボイスコイルの直流抵抗値の11.3Ωに。Cは10.2μFで組んでみました。

音は激変!ハツラツとしていた僕のALTECが無理なダイエットで不健康なモデル体形になったようなwそんなカンジです。アルミダイアフラムの音しかしないような印象。

コレはどう聴いても遣り過ぎのような気がします。

そこで今度は別の計算方法を試してみました。

いつもお世話になっているサイト様に今回も助けて頂きました。

ttp://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/index.htm

試した数値はRが16ΩでCが5μF。

コレは良いです!クリアで解像度が高い音。

・・・でも、温かみが若干足りない・・・クールで低域の痩せている印象が強いです。

しかしです、TOP画像の816A in 515-16Gの特性を見るとRは16Ωで間違いないでしょうし、インピーダンスの上昇も公称1.3mHというヴォイス・コイル・インダクタンスの値どおりの素直なカーブです。Cも5μF程度がベストではないかと。

そして!ここで気付いたのが中域のATTなんです~~!!

もっと減衰させれば良い訳で、高域に掛かる紙臭さを気にせずに相対的に低域のレベルを上げれるんです。中域の311-60+288-16Kに押され気味だった816B+515-16Gをブースト出来るんですね。

今までボーカルに注力していて、ある程度諦めていた低音楽器のバランスの改善にも繋がりそうです。

固定抵抗の定数の存在に限りがあるんで、いつもの決め打ちの当てずっぽうw約2dB程度減衰させてみることにします!

<参考資料>

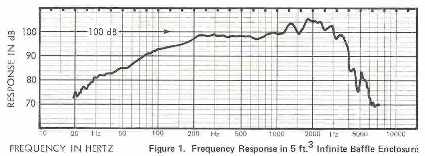

無限大バッフルに収めた515Bです。

同軸のオールド604の純正ネットワークにおける高域と低域のクロスカーブの違いやA5の純正ネットワークであるN500Fのインピ補正回路の定数は2kHz前後の特性を補正するためのものなんでしょうか。

そうすると604やA5なんかをマルチにしたりする時はネットワークを併用して補正するか、ユニット単体に対してイコライジングが必須?かも知れません??

あるいはクロスカーブを24dB/octや48dB/octなどの急なものにするしかないんでしょうね。

そして12Ωの耐圧は12Wです。

2kHz前後のピークを押さえ込むための定数であるように思います。

一方、我らが515Gはフラット!ですし、諸特性も閲覧可能なので純粋にインピ補正だけで良い様な気がしています。

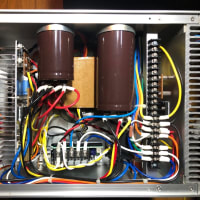

後ほど本文に加筆しますが、14uF+12Ωに近い値だとスカスカになっちゃったんですよ。今は5uF+16Ωでイイカンジです~。

そしてドライバーレベルの再調整、頑張って下さい。

きっと良いバランスの所が見付かりますよ。

ドライバーレベルは-8.4dBから-10.1dBへ変更です。久しぶりなのでドキドキします!

此れしか定数が無いので音を天に任すしかありませんw。