奈良県宇陀市にある宇陀松山城下町を見て歩いています。

安土桃山時代に、豊臣秀長の家臣によって、宇陀松山城の城下町として整備され拡充されました。

その時に、建物の間口の広さによって課される税を免除して、有力な商人を誘致したため、”間口も奥行きも広い”というこの地区特有の町家が生まれたそうです。

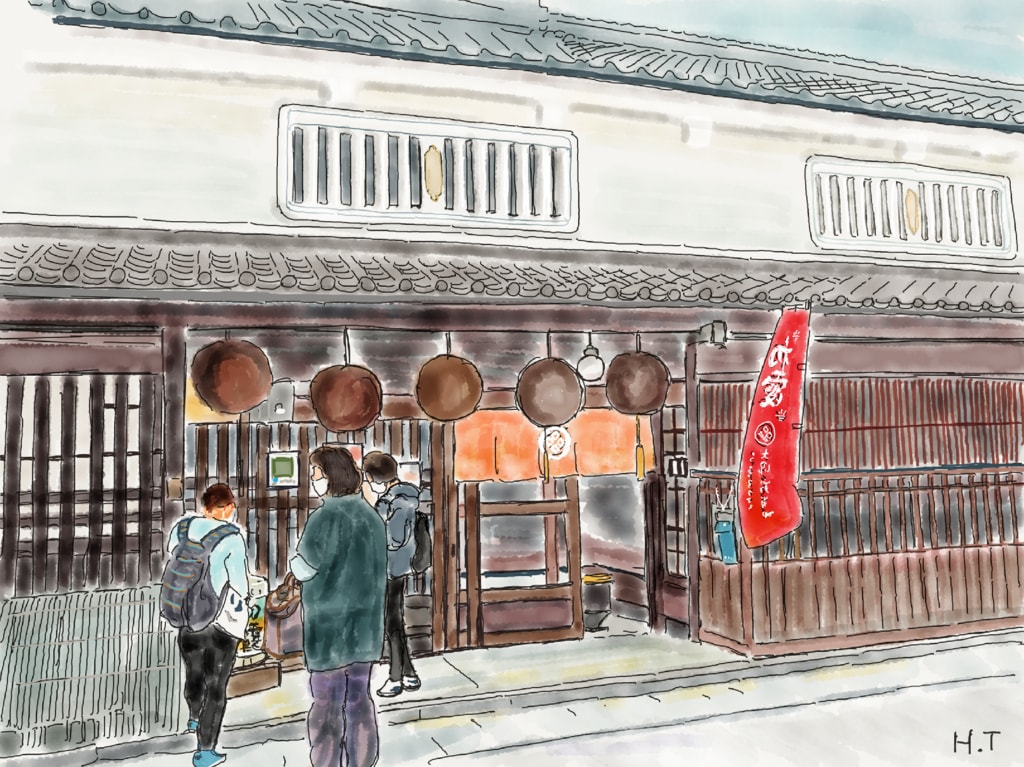

平五薬局

1841年創業の今年で182歳になる薬局です。

江戸時代からこの地で続く唯一の老舗になります。

店に入ると、アンティークな看板がたくさん飾られていて、”天保12年創業 平井五兵衛”、”萬病感應丸 順血正産湯”などが並んでいました。

松山西口関門

宇陀松山城の城下町の要をなす出入り口です。

ここから春日門へとつながる街路は城下町の大手筋になります。

この門は発掘調査により16世紀末から17世紀初めに建てられたと推定されています。

別名”黒門”と称されているように、壁以外は黒く塗られている点が特徴です。

門に入る時、くぐって出る時、いずれも直角に道が曲げられていることも注目されているそうです。

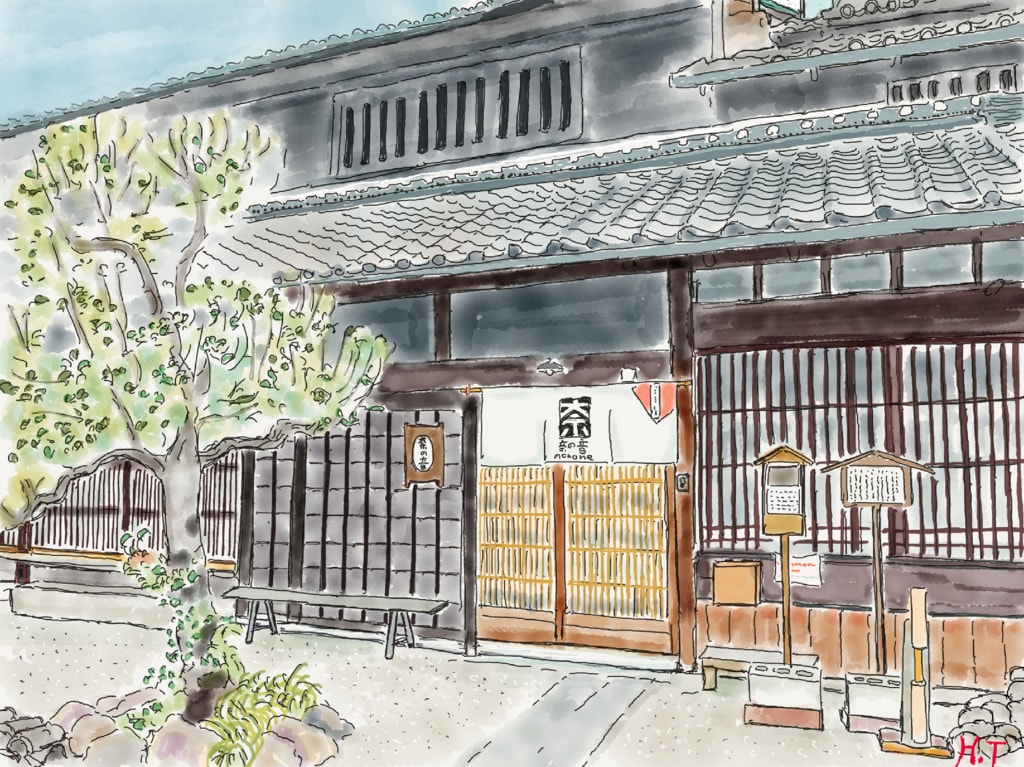

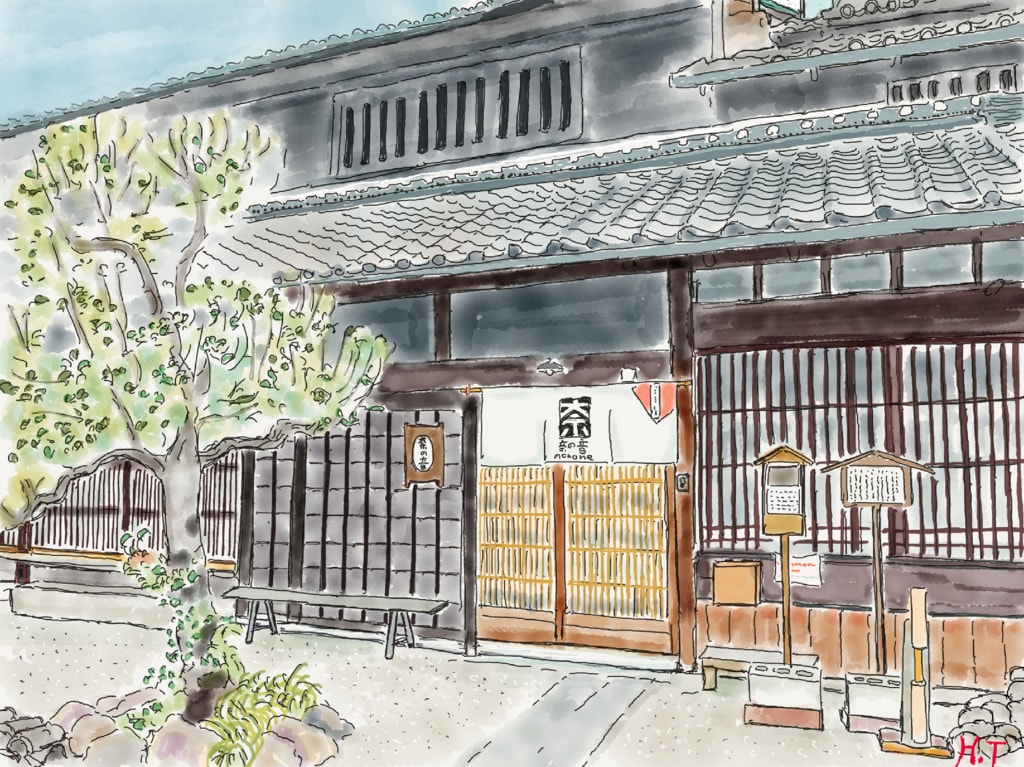

奈の音

築120年の古民家

明治時代に建てられた醤油醸造の蔵元で、現在も蔵には大きな桶がたくさん残っているそうです。

ここで、宇陀松山地区はおわりです。