姫路城の大手門からブログを続けます。

大手門を通り、三の丸広場に入って行きました。

三の丸から見た、ほぼ正面の姫路城です。

一番背の高いのが大天守、左の奥にあるのが乾小天守、左の手前が西の小天守、他に東の小天守が大天守を守るように渡櫓で結ばれて連立している「連立式天守」が完全な形で残っています。

9:00 から登閣口が開いて、西の丸、大天守に入れるので、そこへ行ってみます。

まだ、少し時間があるみたいです。

入口が開くのを待っているときに、「黒田官兵衛が築いた石垣」を見に行くことにしました。

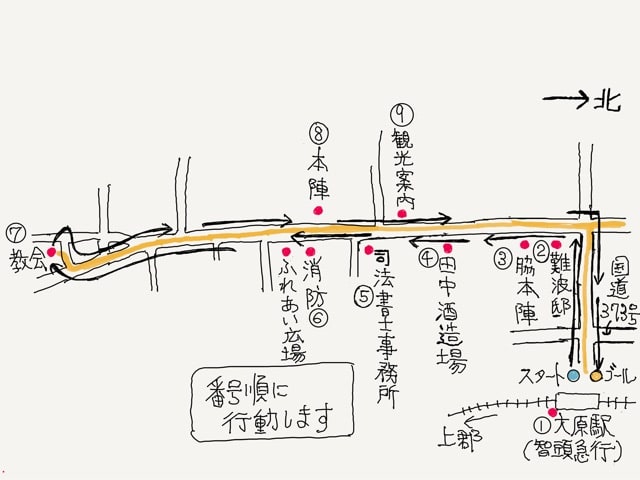

黄色の線に沿ってウォーキングします。

姫路城の上山里の下に位置する石垣のところにやってきました。

ここの野面積みの石垣が官兵衛が携ったとされるものです。下段の方です。

1580年ぐらいのものと推定されるそうです。

登閣口に戻ってみますと、入れる時刻になっていました。

今日はまだ人が少ないみたいです。

中に入りました。

進んで行くと、すぐに、「菱の門」があります。

城内で最も大きい門です。両柱の上の冠木に木彫りの菱の紋があるので、この名前がつきました。

門の上の火灯窓(かとうまど)などの安土桃山時代の意匠が特徴です。(優雅ですね。)

菱の門を入りまっすぐ進むと、「いの門」に行きます。

まっすぐむこうに見えるのが、「いの門」です。

いの門には行かずに、ここを左に曲がって、さきに「西の丸」に行きます。

この石段を上がると、西の丸に行けます。

左手奥の「西の丸長局入口」より、中に入りました。

ここから化粧櫓まで、240メートルあり、とても長い廊下が続いている長屋群を「百間廊下」と呼んでいます。

ここの窓から外の景色を眺めました。

「木下家定」とのかかわりの瓦か。「桐紋飾瓦」。

長い長い廊下です。

ここは住居として使われたと思われます。

ときどき、外を見てみました。

石垣が見れます。垂直ですね。

もうすぐ、化粧櫓にきます。

千姫の姿です。

「千姫」と「本多忠刻」は大変仲睦まじかったと伝えられています。

本多家は、徳川四天王のひとりの「本多忠勝」。

千姫が、かって、大阪から江戸へ戻る途中に、本多家の船で、桑名宿から尾張の宮宿へ渡った時、船団を指揮していたのが美男の忠刻でした。この出会いが、馴れ初めです。

千姫と忠刻の間にはももなく長女「勝姫」が、1619年には長男「幸千代」が生まれました。

この時が、千姫にとって、最も幸せな時間であったに違いありません。

ところが、幸千代はわずか3歳で病死してしまいます。その後も流産などで、子宝に恵まれませんでした。

1626年に、忠刻が病死。姫路を去った千姫は、髪をおろして天樹院となり、忠刻や幸千代の冥福を祈る日々を送り、1666年、70歳でその生涯を閉じました。

ここから外へ出て、大天守に向かいます。

この続きは、次のブログで。