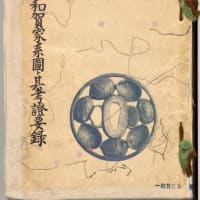

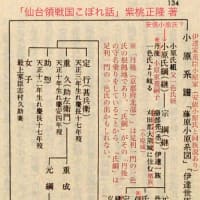

稲瀬小原家は元々「丸に鶴紋」を家紋としていましたが、江戸幕府五代将軍徳川綱吉が、鶴紋の使用を禁ずる触れを出した為、家紋を「丸に三の字崩し紋」に変えたそうです。

徳川綱吉が何故その様な触れを出したかについてですが、それは、徳川綱吉の長女の名に理由があります。長女の名は「鶴姫」と言いますが、その長女の名の「鶴」の字を他の者が使うのを禁じ、これが家紋に波及し鶴紋の使用を禁ずる迄に至ったそうです。「生類憐みの令」に関連している様にも思えます。

そして、この稲瀬小原家が江戸期に家紋とした「丸に三の字崩し紋」は「丸に三つ引き両紋」を変化させた家紋です。「丸に三つ引き両紋」は、小原家が鎌倉時代初期に旧主の和田氏から下賜された家紋ですが、この家紋は伊達氏と敵対していた会津の蘆名氏の家紋と同じであり、その蘆名氏は伊達政宗に滅ぼされています。その事から「丸に三つ引き両紋」を使うのを憚り「丸に三の字崩し紋」に変化させました。