<はじめに>

今から書こうとしているこの日記のヒントになったのは、吉行淳之介が編んだ『酒中日記』である。

うちの近所に、酒にまつわる書籍を色々と置いている酒屋さんがあって。

まあ、みんな酒買いに来てるんで、誰も本は手に取らないんですけどね(笑)

「へー」とか言って、しげしげ見てるのも小生くらいのもんで。

お酒と一緒に書籍もお買い上げ!してんのも小生くらいのもんで。

で、先日その酒屋さんの本棚でたまたま手にとったのがこの『酒中日記』だったのでした。

++++

『酒中日記』は雑誌『小説現代』にて昭和41年1月号から連載されたリレー形式の日記である。

(『小説現代』は1960~70年代に隆盛を極めたが、その後次第に勢いを落とし、2018年にはついに休刊。奇しくもコロナ禍直前の今年2月にリニューアル創刊が発表されたけど、その後、どうなったかな・・・?)

昭和41年っていうと1966年・・・、かれこれ54年前ですか。

酒中日記のページをめくると、酒中というだけあって、ほとんどの作家が毎夜のごとく飲み歩いている。

銀座はまだまだ元気で、3軒、4軒と暖簾をくぐると必ずそこで飲んでいる他の作家と出会う。

冒頭、吉行淳之介が文芸の編集者と安岡章太郎と3人で銀座『ゴードン』で飲んでいる。

安岡がホステスに「毛じらみが睫毛まで上がってくると死ぬんだ」と説明している。

「死ぬって、虫が死ぬの?」

とホステスが言うので、吉行が口をはさむ。

「人間の方が死ぬんだよ。きみは人間より虫のことを心配している。ムシマニズムだな、きみはムシマニストだ」

いや、なんか安心しますね。

大作家でもこんなもんですよね、酒場での会話なんて。

こういうの好きだな。

阿部公房から安岡に電話がかかってきて(携帯なんて無い時代だから、もちろん店にかかってくるんですよ)、新宿の『ゴードン』にいると言う。

皆さん、ゴードンがお好きですね。

そちら(吉行たちが飲んでいる銀座のゴードン)へ行くかもしれないという事だったが、結局、この晩阿部公房は現れず。

帰り際に北杜夫がふらりと(店に)入ってきたところで、吉行は筆を置く。

嗚呼、時代は移り変わった。

小生も20年銀座で飲んでるけど、結局バブル以降の様子しか知らないからね。

更に時は進んでwithコロナを生きてる2020年の我々からすると、もはや隔世の感があるなぁ、こういう世界。

『酒中日記』の執筆陣は垂涎のラインアップ。

編者の吉行淳之介自身を含む32人の日記が取り上げられています。

特に小生的に堪らんのは、北杜夫、開高健、水上勉、田中小実昌、星新一、山口瞳、色川武大、筒井康隆・・・といった面々で、まさに枚挙に暇がない。

(銀座ゴードンに表れなかった阿部公房の日記が無いのはちょっと残念)

ボリューム的にも、それぞれの章がわずか6ページなんでスラスラ読めちゃいます。

連載の初回を担当した吉行淳之介がそのまま編者になって、『酒中日記』が本になったのが1988年。

再編集されて文庫になったのが2005年。

時は経たけど、素晴らしい読み口です。

++++

さて、小生自身の話。

実はコロナ禍にあっても、割と粛々と過ごしていた。

せっせとリモートで仕事しながら、起こってしまったものは仕方がないと、機嫌もそう悪くなく過ごしていた。

ある大きな出来事がありブログを書いたりするコンディションでは無かったが、それはコロナとは全く関係がない。

(そのことは自分の人生のなかで意味が大きすぎて、まだとても文字に出来ない。1ヶ月その出来事を考え続けてきたが、正確に言うとその衝撃をきちんと噛みしめる事も出来ていない)

でも、『酒中日記』を読んで思った。

こんな形で何か書いてみるのも良いかもな、と。

だから、この日記は『酒中日記』に倣って、某月某日、という体裁の短文で書き進める事にしたい。

豪華執筆陣が飲み歩いている本家『酒中日記』と違い、この日記は、ただ小生が部屋に籠っているだけの日記になろう。(だって世の中、コロナなんだもん)

過去の自分の生活とは180度異なる生活様式を生きているので、当然内容は地味に、内向的になると思われる。

試しにコロナで部屋に閉じこもり始めた3月くらいから始めてみようかな。

という訳でこの日記は、コロナ禍の初期に小生が部屋でアイスコーヒーばかり飲んでいるところから始まって、徐々に今日という日に近づいていき、近所の酒屋さんで『酒中日記』を偶然手に取るところで終わる。

++++

■某月某日「アイスコーヒー過多」

リモートワークに切り替えてしばらく経つが、この間の気づきとして、アイスコーヒーの摂取量が大幅に増えるようである。

オフィスにいる時のように、煮詰まって「うーむ、ちょっとカフェでも行こっかぁ」とはならない。

その代わり自宅でキッチンに歩いていって冷蔵庫を開けたら、そこにアイスコーヒーが冷えている。

そうすると、無くなっては継ぎ足し、無くなっては継ぎ足し、始終飲んでいることになる。

だいたい8:30か9:00頃にオンラインで会議が始まり、社内社外、メンバーや目的を入れ替えつつ8~10くらいの会議をこなす。

海外のチームとのテレカンを除いてだいたい19:00くらいに会議は終わるのだが。

結局、なんだかんだで23:00くらいまでは調べものをしたり、資料をつくったりでカチャカチャPCを叩いている。

その間、小生はコーヒー(猫舌なのでアイス)をずっと飲み続けている。

ちなみに、たまたま今日はカルディのやつを飲んでいるが、小生はコーヒーにあまりこだわりがなく、アメリカン以外なら何でもよい人間である。(黒い液体であれば、別に墨汁でも構わない)

それにしても、少々カフェインを採りすぎかもしれんなぁ。

■某月某日「JFKレイトショー」

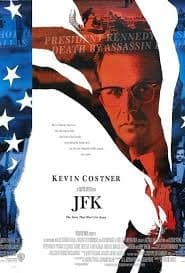

コロナ禍になって、いや正確にはコロナの前からなんだけど、映画と言うと部屋で『JFK』ばっかり観ている。

新しい映画じゃない。

オリバー・ストーンが1991年に撮ったアレである。

ケビン・コスナーがジム・ギャリソン地方検事を演じた。

ただでさえ尺の長い映画(3時間超え)なのだが、ウイスキーを生でやりながら観ると、あっちゅー間に時間が過ぎていくのである。

ちなみに、小生は本作を劇場では観られなかった。

今のようにNETFLIXやHuluもない時代。

だから、1994年10月9日に地上波(日曜洋画劇場)で初めて放送された時、これは良い機会とワクワクしながらTVを観ていた。

映画が始まってちょうど1時間ほど経ったとき、電話が鳴った。

映画の中ではなく実際に部屋に電話がかかってきたのだ。

出てみると、その電話はわりと長電話だった。

電話を切ってようやくTVの前に戻った時、ストーリーはもうクリティカルに進展していたのだった。

うむむ。

以来、何度となく、本当に何度となく、この途轍もなく長い映画を見返してきた。

それなのに満足できず、今宵もまた『JFK』の個人上映会を始めてしまうのは、あの初見時にストーリーが盛り上がってきたところでやむを得ず中座せざるを得なかった恨みがそうさせるのであろうか。

そこまで恨むなら、そもそも鑑賞中に電話なんか出なきゃ良かったのにね。

■某月某日「あすへの話題」

日本経済新聞の連載「あすへの話題」での嵐山光三郎の仕事が素晴らしい。

日経の紙面の1面で「屁」についてさんざん掘り下げているのだから。

「大隈重信は屁をよくする人で、あまりに屁が出すぎるため、入院して屁の数を勘定させ、統計をとったという」

そんな、あほあほエピソードからこのエッセイは幕を開ける。

徳川家康が諸大名出仕の前でプッと一発屁をこいたエピソードに続いて、話は放屁術という学術的な内容に移っていく。

「放屁術にはいろいろあって基本技一発勝負、すれ違い屁術、4連発、はしごっ屁(縦木に長いのを2発、横木を7連発)、アブの笹渡(ブルブルブルと15回鳴らし、最後に笹の葉を滑り落ちるようにブルッと出すのを妙とする)、最高の術は「梅古木」という。初めプーッと太く大きくやって梅の幹をつくり、つぎにプーッ、プーッと細く長く小枝を出し、さらにプツプツプツと梅の花とつぼみをそえる水墨画の技法だ」

いや、「水墨画の技法だ」じゃないッスよ、先生。

ここ日経の1面ですからぁ。

「また、日本婦女子はプーとスーの音を使いわけるが、音がしないス―系が一番臭く、「屁の臭気が三里は持ち、出た屁を手で握って出会った人の前でパツとひろげると、相手は死んでしまった」という」

だっはっはっ、「相手は死んでしまったという」じゃないですよ、先生。

嵐山は最後に、高島米峰が書いた

「アメリカ人の妻を持った日本人は、妻の屁に悶絶した」

というエピソードを取り上げ、このアメリカ人の妻を持った男とは新渡戸稲造であるらしい、と喝破して筆を置く。

ああ、なんか元気もらったなぁ、この屁の話。

小生も、もっとオナラなどについて話題に取り入れていきたいと思った次第である。

■某月某日「可能性の考察」

コーヒーを飲みながら昨日読んだ嵐山光三郎の「あすへの話題」の事をずっと考えている。

今となっては真相は闇の中だが、仮に最後のエピソードで出てきたアメリカ人の妻の屁に悶絶する日本人男性が実際に新渡戸博士であったとして、博士は最初こそいちいち悶絶していたものの、最後にはその匂いの中毒のような状態になっていたのではないだろうか。

当時は日米の食生活は今ほど近接な関係でなかったろうから、その匂いの差たるや、まさに新渡戸博士には未体験ゾーンだったのではなかろうか。

■某月某日「深夜の奇行」

深夜。

自粛生活にも飽きてきたので、工夫を凝らすというか、前からやってみたかった事を色々と試すようになった。

これ、グラスに氷が沈んでいる訳ではない。

我が酒に沈んでいるのは、わらび餅なのだった。

プルン。

【以下、渦中日記その2へと続く】

・禍中日記 その1

・禍中日記 その2

・禍中日記 その3

・禍中日記 その4

・禍中日記 その5

・禍中日記 その6

<Amazon>