12月議会の一般質問が終わりました。

歩いている足が止まってしまう、

座っていたらパッタリ倒れてしまう、

そんな落ち込み状態から、

1人反省会と、

いつも傍聴に来てくださる青木さんからの叱咤激励とアドバイスと、

同級生から電話をもらって、

お風呂でたくさん泣いて、

だいぶ浮上しつつ、でも、気が付くとタメイキついている・・・

反省することはたくさんあるのだけれど、

その中でも1番は、

独りよがりな内容になってしまったってこと。

そもそも・・なところからすると、

「市民の声を議会に、行政に」というのが原点の私としては、

6月議会では、「三原を元気に」に何が必要でしょう~?と、

たくさんの人(100人以上)にインタビューをして、

それを元にした質問で、傍聴にもたくさん来ていただきました。

そのインタビューの中から、

次は「地産地消」だなというのは早く決めていて、

8月はやっさ祭り準備・片付けで超忙しいので、

7月から取材や資料集めを始めたものの、結局9月議会は断念。

12月議会に向けて、たくさんの方へのアンケートをとって、

それを元に提案できるような質問を!

と、やはり、巻き込み型スタイルでいくつもりでいたのですが、

課題設定の修正と、自分自身のスケジュール上、

今回はアンケートをとらず、

なんだかレポートをまとめるような感じになってしまった。。。

それが結局、発言姿勢にも表れて、

最後の「要望が長いです。簡潔にまとめて」と

注意されることにもなってしまったんだと思う。

注意されたこと自体に落ち込んでいるわけではなく、

自分の気持ちとして、

環境会議のことも、今回、質問するにあたって、

会議のメンバーへのインタビューをしたりせず、

自分目線になってしまっていたことは、とてもイヤな自分に出会ってしまった感じ。

なんだか宙ぶらりんな自分。。

自分は今、どこに立っているだろう・・

これから、どこに立っていたい・・?

と見つめ直す機会になりました。

質問自体の自己評価と、

言いたくて言えなかったことなどなど、

また、まとめることにして、

1回目の質問原稿をアップします。

今日は、レイチェル・カーソンを読んで、睡眠をとろう~

以下、質問原稿

・・・・・・・・・・

通告しております通り、地産地消を進めるにあたってのお考えを伺いたいと思います。

三原市議会本会議の議事録を検索してみますと、この本会議場で最初に「地産地消」という言葉がきかれたのは、平成17年6月本会議での前市長の所信表明の中で、農業振興について、地産地消を進めていく旨を話されたのが最初のようです。その後、一般質問で、平成17年に1回、平成19年に3回、20年に5回、21年、22年に4回ずつ、平成23年に6回、平成24年には4回、一般質問の中で取り上げられ、また、農業振興ビジョンだけでなく、環境基本計画、観光戦略プランなどの中でも「地産地消」を進めていくことが位置づけられており、三原市において、「地産地消」という方向性が定着してきているようです。

国の政策としても、農林水産業だけの生産額は約12兆円ですけれども、飲食店や、飲食に関連する生産加工、流通などを含めますと、約94兆円ということで、この食料関連産業の生産額を視野に入れ、国内生産・調達を伸ばしていく方向で、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」、略称、六次産業化・地産地消法を平成23年3月に施行、地方自治体に対しても地産地消促進計画の策定を求めており、H25年度9月末時点で、全国市町村の9%にあたる154市町村がすでに策定済みで、本市も、その中の1つとのことです。

「地産地消」を進めていく具体的な施策につきましては、また別の機会に譲りまして、今回は地産地消を進める上での考え方をお伺いしたいと思っています。

まず、「地産地消」という場合、多くは農産物、水産物をさすわけですが、「地域での生産消費」、「地域資源の活用」という意味合いで捉えた時、もっと幅広いものが対象になり得ると考えられますが、現在、三原市としては、「地産地消」の生産消費の対象となるものを、何であると捉えておられるのか、お伺いします。

次に、「地産地消」の生産・供給の資源となる自然環境について、お伺いします。自然の恵みである食料を得ることは、生態系サービスの1つの側面ですが、地産地消の「地産」つまり生産の現場である自然環境、生産の資源である生態系については、近年、その劣化、崩壊が進んでいることが指摘されています。1950年から2000年までの50年間を振り返った「ミレニアム生態系評価」では、代表的な24種類の生態系サービスについて調査が行われ、その6割において、劣化、また、持続不可能な形で利用されていることが分かりました。自然の恵みである食料を得ることは、生態系サービスの1つの側面「供給サービス」にあたりますが、その他にも、私たちが生きていく上で欠かせない空気や水などの提供、昆虫や鳥などによる植物の受粉媒介などの「調整サービス」、仏通寺の紅葉を今年はライトアップもされ、多くの方が楽しまれたようですけれども、そういった癒しをもたらす「文化的サービス」、また、これら3つの「供給サービス」「調整サービス」「文化的サービス」を支える土壌形成(土づくり)や、無機物から有機物をつくる光合成、化学合成などの「基盤サービス」があり、これら生態系の働きを経済的な価値に換算すると、1年間で33兆ドルにのぼるという研究結果が報告されています。

生産・供給に不可欠である水や大気、土壌、生物多様性などの自然は重要な資本であるという考えに基づき、昨年6月にブラジルで開催された国連持続可能な開発会議(地球サミット)(リオ+20)で、世界の金融機関209社から成る国連環境計画金融イニシアティブ(UNEP FI)は、「自然資本宣言」を発表しました。これは金融機関が投資・融資する際の判断基準に自然資本を入れるというものです。自然を価値ある「資本(ストック)」、そこから得られるきれいな水や大気、燃料などの恵みを「フロー」とみなす考え方です。

地球規模の大きな話になりましたが、地球環境問題の解決にあたっては、「Think globally, Act locally」と言われるように、世界的な枠組みで取り組む一方、1人ひとりの暮らしや企業活動が大きく関係することから、1992年の地球サミットで作成された「アジェンダ21」では、地方自治体においても「ローカルアジェンダ」を策定することを推奨しています。また、最近は、気候変動の影響が顕著に表れるなど、私たちの日々の生活へも影響が出てきているところです。

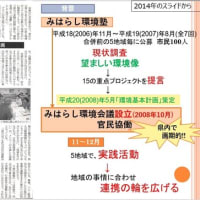

三原市では、「三原市環境塾」という市民ワークショップを行い、平成20年3月に三原市環境計画を策定していますが、三原市環境基本計画の実施の進捗および今後の見通しはどうなっているか、お尋ねします。

最後に、エネルギーについてです。地産地消、自然資本の活用として、再生可能エネルギーに関する動きも広がっているところです。再生可能エネルギーの良さとしては、化石燃料と違い、エネルギー資源が再生可能であること、二酸化炭素排出量が少ないことに加えて、地域資源の見直し、どこでも誰でも使えること、自給できること、小さな規模の取り組みができること、小規模分散で災害時に強いことなどがあります。三原市では、現在のところ、住宅用の太陽光発電設備設置補助、メガソーラーの誘致に留まっていますが、環境対策、経済対策、災害対策として、再生可能エネルギーを推進していくべきであると考えます。

また、再生可能エネルギーの本来の考え方としては、「コミュニティ・パワー」、つまり、地域の人がオーナーシップをもって進める自然エネルギーであることが、ドイツやデンマークなどの再エネ先進国で取組みが進んだ背景にありますが、日本では、残念ながら、東京電力の原発事故を受けて、電源を何に置き換えるかという視点が主軸になっているように見受けられます。世界的な議論を経て定義されたコミュニティパワーの三原則は、「地域の利害関係者がプロジェクトの大半もしくはすべてを所有している」「プロジェクトの意思決定はコミュニティに基礎をおく組織によっておこなわれる」「社会的・経済的便益の多数もしくはすべては地域に分配される」とされています。

また、地産地消の対象は何かということとも関連しますが、三原市内でも自宅に薪ストーブを置かれる方が増えており、薪も、自給が可能な、立派な再生可能エネルギー、地域資源であり、薪ストーブやペレットストーブの設置に対しても助成を行う自治体もあります。

コミュニティパワー、再生可能エネルギーの導入、推進について、どう考えておられるか、お伺いします。

※続きはこちら↓に書きました(2013.12.6追記)

H26-12月議会・一般質問2

http://blog.goo.ne.jp/the_morning_star/e/592c87c1b218e65fe113c293b3a86157

歩いている足が止まってしまう、

座っていたらパッタリ倒れてしまう、

そんな落ち込み状態から、

1人反省会と、

いつも傍聴に来てくださる青木さんからの叱咤激励とアドバイスと、

同級生から電話をもらって、

お風呂でたくさん泣いて、

だいぶ浮上しつつ、でも、気が付くとタメイキついている・・・

反省することはたくさんあるのだけれど、

その中でも1番は、

独りよがりな内容になってしまったってこと。

そもそも・・なところからすると、

「市民の声を議会に、行政に」というのが原点の私としては、

6月議会では、「三原を元気に」に何が必要でしょう~?と、

たくさんの人(100人以上)にインタビューをして、

それを元にした質問で、傍聴にもたくさん来ていただきました。

そのインタビューの中から、

次は「地産地消」だなというのは早く決めていて、

8月はやっさ祭り準備・片付けで超忙しいので、

7月から取材や資料集めを始めたものの、結局9月議会は断念。

12月議会に向けて、たくさんの方へのアンケートをとって、

それを元に提案できるような質問を!

と、やはり、巻き込み型スタイルでいくつもりでいたのですが、

課題設定の修正と、自分自身のスケジュール上、

今回はアンケートをとらず、

なんだかレポートをまとめるような感じになってしまった。。。

それが結局、発言姿勢にも表れて、

最後の「要望が長いです。簡潔にまとめて」と

注意されることにもなってしまったんだと思う。

注意されたこと自体に落ち込んでいるわけではなく、

自分の気持ちとして、

環境会議のことも、今回、質問するにあたって、

会議のメンバーへのインタビューをしたりせず、

自分目線になってしまっていたことは、とてもイヤな自分に出会ってしまった感じ。

なんだか宙ぶらりんな自分。。

自分は今、どこに立っているだろう・・

これから、どこに立っていたい・・?

と見つめ直す機会になりました。

質問自体の自己評価と、

言いたくて言えなかったことなどなど、

また、まとめることにして、

1回目の質問原稿をアップします。

今日は、レイチェル・カーソンを読んで、睡眠をとろう~

以下、質問原稿

・・・・・・・・・・

通告しております通り、地産地消を進めるにあたってのお考えを伺いたいと思います。

三原市議会本会議の議事録を検索してみますと、この本会議場で最初に「地産地消」という言葉がきかれたのは、平成17年6月本会議での前市長の所信表明の中で、農業振興について、地産地消を進めていく旨を話されたのが最初のようです。その後、一般質問で、平成17年に1回、平成19年に3回、20年に5回、21年、22年に4回ずつ、平成23年に6回、平成24年には4回、一般質問の中で取り上げられ、また、農業振興ビジョンだけでなく、環境基本計画、観光戦略プランなどの中でも「地産地消」を進めていくことが位置づけられており、三原市において、「地産地消」という方向性が定着してきているようです。

国の政策としても、農林水産業だけの生産額は約12兆円ですけれども、飲食店や、飲食に関連する生産加工、流通などを含めますと、約94兆円ということで、この食料関連産業の生産額を視野に入れ、国内生産・調達を伸ばしていく方向で、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」、略称、六次産業化・地産地消法を平成23年3月に施行、地方自治体に対しても地産地消促進計画の策定を求めており、H25年度9月末時点で、全国市町村の9%にあたる154市町村がすでに策定済みで、本市も、その中の1つとのことです。

「地産地消」を進めていく具体的な施策につきましては、また別の機会に譲りまして、今回は地産地消を進める上での考え方をお伺いしたいと思っています。

まず、「地産地消」という場合、多くは農産物、水産物をさすわけですが、「地域での生産消費」、「地域資源の活用」という意味合いで捉えた時、もっと幅広いものが対象になり得ると考えられますが、現在、三原市としては、「地産地消」の生産消費の対象となるものを、何であると捉えておられるのか、お伺いします。

次に、「地産地消」の生産・供給の資源となる自然環境について、お伺いします。自然の恵みである食料を得ることは、生態系サービスの1つの側面ですが、地産地消の「地産」つまり生産の現場である自然環境、生産の資源である生態系については、近年、その劣化、崩壊が進んでいることが指摘されています。1950年から2000年までの50年間を振り返った「ミレニアム生態系評価」では、代表的な24種類の生態系サービスについて調査が行われ、その6割において、劣化、また、持続不可能な形で利用されていることが分かりました。自然の恵みである食料を得ることは、生態系サービスの1つの側面「供給サービス」にあたりますが、その他にも、私たちが生きていく上で欠かせない空気や水などの提供、昆虫や鳥などによる植物の受粉媒介などの「調整サービス」、仏通寺の紅葉を今年はライトアップもされ、多くの方が楽しまれたようですけれども、そういった癒しをもたらす「文化的サービス」、また、これら3つの「供給サービス」「調整サービス」「文化的サービス」を支える土壌形成(土づくり)や、無機物から有機物をつくる光合成、化学合成などの「基盤サービス」があり、これら生態系の働きを経済的な価値に換算すると、1年間で33兆ドルにのぼるという研究結果が報告されています。

生産・供給に不可欠である水や大気、土壌、生物多様性などの自然は重要な資本であるという考えに基づき、昨年6月にブラジルで開催された国連持続可能な開発会議(地球サミット)(リオ+20)で、世界の金融機関209社から成る国連環境計画金融イニシアティブ(UNEP FI)は、「自然資本宣言」を発表しました。これは金融機関が投資・融資する際の判断基準に自然資本を入れるというものです。自然を価値ある「資本(ストック)」、そこから得られるきれいな水や大気、燃料などの恵みを「フロー」とみなす考え方です。

地球規模の大きな話になりましたが、地球環境問題の解決にあたっては、「Think globally, Act locally」と言われるように、世界的な枠組みで取り組む一方、1人ひとりの暮らしや企業活動が大きく関係することから、1992年の地球サミットで作成された「アジェンダ21」では、地方自治体においても「ローカルアジェンダ」を策定することを推奨しています。また、最近は、気候変動の影響が顕著に表れるなど、私たちの日々の生活へも影響が出てきているところです。

三原市では、「三原市環境塾」という市民ワークショップを行い、平成20年3月に三原市環境計画を策定していますが、三原市環境基本計画の実施の進捗および今後の見通しはどうなっているか、お尋ねします。

最後に、エネルギーについてです。地産地消、自然資本の活用として、再生可能エネルギーに関する動きも広がっているところです。再生可能エネルギーの良さとしては、化石燃料と違い、エネルギー資源が再生可能であること、二酸化炭素排出量が少ないことに加えて、地域資源の見直し、どこでも誰でも使えること、自給できること、小さな規模の取り組みができること、小規模分散で災害時に強いことなどがあります。三原市では、現在のところ、住宅用の太陽光発電設備設置補助、メガソーラーの誘致に留まっていますが、環境対策、経済対策、災害対策として、再生可能エネルギーを推進していくべきであると考えます。

また、再生可能エネルギーの本来の考え方としては、「コミュニティ・パワー」、つまり、地域の人がオーナーシップをもって進める自然エネルギーであることが、ドイツやデンマークなどの再エネ先進国で取組みが進んだ背景にありますが、日本では、残念ながら、東京電力の原発事故を受けて、電源を何に置き換えるかという視点が主軸になっているように見受けられます。世界的な議論を経て定義されたコミュニティパワーの三原則は、「地域の利害関係者がプロジェクトの大半もしくはすべてを所有している」「プロジェクトの意思決定はコミュニティに基礎をおく組織によっておこなわれる」「社会的・経済的便益の多数もしくはすべては地域に分配される」とされています。

また、地産地消の対象は何かということとも関連しますが、三原市内でも自宅に薪ストーブを置かれる方が増えており、薪も、自給が可能な、立派な再生可能エネルギー、地域資源であり、薪ストーブやペレットストーブの設置に対しても助成を行う自治体もあります。

コミュニティパワー、再生可能エネルギーの導入、推進について、どう考えておられるか、お伺いします。

※続きはこちら↓に書きました(2013.12.6追記)

H26-12月議会・一般質問2

http://blog.goo.ne.jp/the_morning_star/e/592c87c1b218e65fe113c293b3a86157

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます