今回、ネガティブで批判的なこと、裏事情はなるべく書かないように努めようと思う。

書き出した時点なので書き終わった時どうなってるかはわからない。

僕が福岡県福岡市在住なので九州目線になることは多い。

皆さんが描きがちな地方創生は豊かな自然の中で体にいいとされる食物を食べ、健康的に過ごす。

というイメージが強い。

これは個人の自由だし、僕自身も素晴らしいことだと思う。

写真、動画など目から入る情報は凄いもので強烈なインパクトを与え洗脳されていく。

国の「地方」という定義をご存じでしょうか?

東京以外は地方です。

私が住む福岡県福岡市165万人都市も地方です。

地方自治体最高人口の神奈川県横浜市380万人都市も地方です。

日本には地方自治体(市町村)が1700余りあります。

ちなみに東京都で一番大きな自治体をご存じですか?

東京都八王子市56万人都市です。

地方創生交付金対象外の自治体は

東京都、横浜市、名古屋市、大阪市、京都市だったと記憶してます。

地方創生交付金を全自治体が利用しているのは栃木県、富山県、京都府、鳥取県、徳島県、愛媛県、高知県、長崎県、熊本県、大分県です。

まず地方創生の前に都道府県別の財政は東京都以外赤字です。

この赤字に着目すると僕にとって地方創生は経済の活性化となります。

これは日本全国車中泊で周り学んだ結果です。

九州は30周はしました。

地方をここからは政令指定都市以外を地方と呼ぶことにします。

■神奈川県横浜市377万人

■大阪府大阪市275万人

■愛知県名古屋市233万人

■北海道札幌市197万人

■福岡県福岡市161万人

■神奈川県川崎市153万人

■兵庫県神戸市152万人

■京都府京都市146万人

■埼玉県さいたま市132万人

■広島県広島市120万人

■宮城県仙台市109万人

■千葉県千葉市97万人

■福岡県北九州市93万人

■大阪府堺市82万人

■静岡県浜松市79万人

■新潟県新潟市78万人

■熊本県熊本市73万人

■神奈川県相模原市72万人

■岡山県岡山市72万人

■静岡県静岡市69万人

政令指定都市(令和2年国勢調査)

これらの政令指定都市は、どうにか生き残れるだろう。

特に首都圏、関西圏、東海圏は。

【地方創生施策】

デジタル田園都市国家構想総合戦略等

デジタル田園都市国家構想基本方針

デジタル田園都市国家構想総合戦略

デジタル田園都市国家構想関係施策

まち・ひと・しごと創生総合戦略等

まち・ひと・しごと創生長期ビジョン

まち・ひと・しごと創生総合戦略

まち・ひと・しごと創生基本方針

地方人口ビジョン/地方版総合戦略

地方創生予算

稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする

「地方の中核となる中堅・中小企業への支援パッケージ」

地域の担い手展開推進事業

RESAS(リーサス)

プロフェッショナル人材事業

地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる

移住情報

地方創生テレワーク

政府関係機関の地方移転

地方拠点強化税制

地方大学・地域産業創生交付金

東京圏の大学の地方サテライトキャンパス

「奨学金」を活用した大学生等の地方定着の促進

地方創生インターンシップ

関係人口の創出・拡大

子ども農山漁村交流プロジェクト

高校生の地域留学推進のための高校魅力化支援事業

地方と東京圏の大学生対流促進事業

企業版ふるさと納税

ふるさと求人・移住支援金・起業支援金

結婚・出産・子育ての希望をかなえる 「地域アプローチ」による少子化対策の推進

結婚・出産・子育ての支援

仕事と子育ての両立

地域の実情に応じた取組(地域アプローチ等)の推進

少子化対策に資する分析や好事例等の各種情報

ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる

地域再生エリアマネジメント負担金制度

中心市街地活性化

小さな拠点の形成

地域活性化プラットフォーム

都市再生

棚田地域振興

民間資金等活用公共施設等整備事業

日本版DMO別ウインドウで開きます

明治日本の産業革命遺産

住宅団地の再生

多様な人材の活躍を推進する

地方創生伴走支援制度

地方創生人材支援制度

地方公共団体等へ人材を紹介・派遣する事業に関するワンストップ窓口

地方創生カレッジ事業

地方創生コンシェルジュ

地域活性化伝道師

生涯活躍のまち

地方創生に資する地方公共団体の外国人材受入関連施策等

新しい時代の流れを力にする

近未来技術等社会実装事業

環境モデル都市・環境未来都市・SDGs未来都市

「地方創生×脱炭素」推進事業

国と地方の取組体制等

デジタル田園都市国家構想交付金

デジタル人材地域還流戦略パッケージ

地域再生

国家戦略特区

総合特区

構造改革特区

地方創生といってもこれだけの策がある。

正直、何がなんだかわからないですよね。

これに合致するもの、合致させたいものを自治体(市長、行政、議員)が選択して進める。

観光・産業・移住が三大テーマだと思います。

私は観光において地方はインバウンドに頼らず「小さな観光」を目指したがいいという様々な地域を見て思います。

地方がどう頑張っても京都にはなれない。

・移住情報

・地方創生テレワーク

・地方創生インターンシップ

・子ども農山漁村交流プロジェクト

・企業版ふるさと納税

・結婚・出産・子育ての支援

・地方大学・地域産業創生交付金

・日本版DMO

・環境モデル都市・環境未来都市・SDGs未来都市

・国家戦略特区

通常、会社などで勤務されている方はほぼ耳にしないと思います。

上記に絞れば少しは聞いたことがあるのかな?と思い選択してみました。

民間企業で大きく関わってくるのは、広告代理店、旅行代理店、システム関連企業など。

行政側(では、政策企画課、観光商工課、地方創生課(この部署は途中から突如できて、一瞬に各自治体に作られたと記憶してます)。

地域おこし協力隊、移住・定住などが多く、地域活性化の名の下、商工会、商工会議所会員が絡んできます。

民間企業は出入りのコネクション、行政側が憧れる広告代理店、旅行代理店が多く、またシステム会社は「実績がない」と新規参入は拒みがちです。

いつも思います。大手ベンダーも最初は実績はないのでは?

ハゲタカ広告代理店は10,000人程度の自治体に舞い降りて3分程度のPVを作り、2億ほど貰って去っていきます。

こういった事例は日常茶飯事です。

移住は私自身、当初、注目すべき問題だと思っていました。ある県の自治体で突出して実績を残しているところがあり、訪問しました。

彼は熱く語り、地域おこし協力隊と比較して苦言を呈していました。そこには異常とも言える50名余りの地域おこし協力隊が存在し、彼は「3年間身分保障がある協力隊より0から来た移住者を応援します。」と言い職務終了後は移住者の家のペンキ塗りの手伝いをしてました。

また、この県の他自治体で驚くことを聞きました。

補助金についてです。

こういった地方創生施策を商工会員、組合員などにどう勧めてるのか?と聞くと「勧めたりすると怒られます。向こうがプランを持って来られて確認してハンコ押すだけです。ある意味、楽です。」

これが本来の姿だと思ってます。

しばらく、移住の重要性に重きを置いていましたが、ふと気づきました。

日本のπは決まってます。

どこかが一人増えれば、どこかが一人減る。

決定的だったのはあるサーファーが集まる町に注目しました。

そこは誰かに呼ばれたのでもなく、補助金があるわけじゃなく、サーフィンが好きな人たちが勝手に引っ越してきて自然とサーファーのコミュニティを作り、自らが町に溶け込んでました。

政策で移住するのではなく、自分たちが住みたいところに移住する。

これが真の移住なんだと思いました。

お金を使って人を呼ぶのは愚策だと思います。

移住したくなるような風土を自然と醸成していくのがベストだと。

だから転々として稼いでる人たちが発生します。

地域おこし協力隊

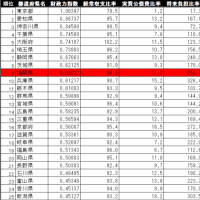

地域おこし協力隊については下記の表をみれば一目瞭然です。

何をかいわんや?

・待遇がいい

・楽である

の証だと考えました。

今はだいぶ精度は上がってると思います。

一時期、悪評が立ち真面目な隊員が可哀そうでした。

今、新卒の就活の選択肢に入っています。

隊員になって任務完了後、その地に残り就職、起業するというのが国の目標ですが、ままならない状況です。

さらさらその地に残るつもりがない子が多いのに驚きました。

※事例は書けません

これは国税で賄われています。

地方行政の役割は入隊に当たりキチンと審査し、入隊後はキチンと管理する。

これだけでいいんです。

彼らは遊びに来ているわけじゃない。働きに来ているんですから。

コネクションでの入隊を禁止(無理だとは思う)。

私が住む福岡市の市政には全面的賛成はしていませんが、地域おこし協力隊採用が3年前というのにはリスペクトしました。

それも3名。

キチンと企業の就職と同様に採用すれば、相互の食い違いも起こらず彼らも活躍できます。

地方創生テレワーク

地方創生テレワークはテレワーク企業主導じゃなく委託先主導でやった方がいいでしょう。

テレワーク企業が地方でテレワークを行ってもさしてメリットはなく、形だけ感が強いです。

行政サイドがお願いして企業サイドが来ている感は否めない。

そもそも、地方にテレワークの価値、ノウハウがない。

結婚・出産・子育ての支援

この制度は必要だしいい制度だと思います。

ただ、結婚は除外していいと思います。

お金を配れば結婚するか?

婚活を主催すれば結婚するか?

テレビ番組でイベントが放映されたりしますが、ほんの一部です。

一組のカップルの誕生したとして、俯瞰してみると極々、一組です。

また、ほぼ仕込まれています。

なぜ、わかるのか?陰謀論じゃないか?

私の故郷でテレビ番組主催のイベントが行われ、同級生が出演していましたから。

出産・子育て支援に関してはどんどん行うべきだと思ってます。

自分たちの町の子どもは自分たちで育てるという意識自体が本来の町の在り方だと思ってます。

日本版DMO

これが地方に存在するのに驚きました。

政令指定都市でさえ逡巡してるのに5万人程度の自治体が看板掲げて成り立つのか?

意味がありません。

やるならば特化してやる。

そして、やれるのは中核市以上に限定されると思います。

ピックアップして書きましたが、私の中の結論として、主役はその土地に住まう方々です。

いろんな施策を取り入れなくても、みんなが今ある会社、農業、漁業に勤しめば勝手に創生していきます。

私にできることは働くところがほしいと言われればコールセンターを起業していただくお手伝いをするだけです。

コールセンターと言っても1回線から10回線(1席から10席、1ブースから10ブース)の小さなコールセンターです。

リスクヘッジは行います。

大きな課題の一つが過疎地、離島の生き残りです。

日本には有人離島が417島あります。

残酷ですが、消滅するかコンパクトシティ化するしかないと思ってます。

離島は人口1人の離島もあります。

ここはドライに努めるように見てます。

「本土に来てください」の一言です。インフラの維持の負担。

その土地に拘る意識も理解できますが存続は厳しい。

20年後、名前は残っても自治体として存続しているのは佐渡島、福江島、対馬くらいじゃないかと思ってます。

国自体が高齢化社会で地方のそういう方々のお子さんが都市部に出て生活しているパターンは多いです。

消滅可能都市と言われてるところにはお年寄りの方の集まりが多く、これは生命の危険にさらされてるのが現実です。

人口減少は止められないと思ってます。

止まるのは8000万人から9000万人だと思います。

過疎地、離島などに厳しい言い方になりますが、インフラを維持するには税金が使われます。

勘違いされがちなのは過疎地、離島の自治体の税金で賄われるだけじゃない。

該当自治体以外、全国の国民が投入される。

直接的な言い方をすれば、全国民に知らない間に迷惑をかけてしまうという事実です。

自治体職員は(しかたないのかもしれません。)国税だから使っていい、都道府県税だから使っていい、市町村税だから慎重にというパターンは多い。

理屈から言っても心理的な面から言ってもそうなるのかな?と思います。

ただ、回りまわって考えると全国民が納めている税金に繋がることが理解できると思います。

もう地方は「生き残り」の段階に入ってます。

世の中、「学び」、「繋がり」、「ワークライフバランス」、「リスキニング」、「少子化対策」、「居場所づくり」などの言葉が躍ってます。

全ていいことだと思いますし、否定はしません。

ただ、経済成長(首都圏、関西圏、東海圏除く)はせず衰退していくと思ってます。

そうなると人は首都圏、関西圏、東海圏に近寄って行きます。

自然的な人間の行動です。

にほんブログ村

地方は住民が主役です。

主役が普通に一所懸命働き、子どもが一所懸命学び(学習、スポーツ)、家庭が機能する。

特に国に頼らず、補助金に頼らず、これを普通にやって行けば勝手に経済は活性化し勝手に創生していきます。

古今東西、「普通」が一番難しいと言われたりします。

しかし、それをやらなければ地方は生き残れない時期に来ています。

再度、言います。

主役である住民が普通に頑張れば地方経済は活性化し、勝手に創生していきます。

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

書き出した時点なので書き終わった時どうなってるかはわからない。

僕が福岡県福岡市在住なので九州目線になることは多い。

皆さんが描きがちな地方創生は豊かな自然の中で体にいいとされる食物を食べ、健康的に過ごす。

というイメージが強い。

これは個人の自由だし、僕自身も素晴らしいことだと思う。

写真、動画など目から入る情報は凄いもので強烈なインパクトを与え洗脳されていく。

国の「地方」という定義をご存じでしょうか?

東京以外は地方です。

私が住む福岡県福岡市165万人都市も地方です。

地方自治体最高人口の神奈川県横浜市380万人都市も地方です。

日本には地方自治体(市町村)が1700余りあります。

ちなみに東京都で一番大きな自治体をご存じですか?

東京都八王子市56万人都市です。

地方創生交付金対象外の自治体は

東京都、横浜市、名古屋市、大阪市、京都市だったと記憶してます。

地方創生交付金を全自治体が利用しているのは栃木県、富山県、京都府、鳥取県、徳島県、愛媛県、高知県、長崎県、熊本県、大分県です。

まず地方創生の前に都道府県別の財政は東京都以外赤字です。

この赤字に着目すると僕にとって地方創生は経済の活性化となります。

これは日本全国車中泊で周り学んだ結果です。

九州は30周はしました。

地方をここからは政令指定都市以外を地方と呼ぶことにします。

■神奈川県横浜市377万人

■大阪府大阪市275万人

■愛知県名古屋市233万人

■北海道札幌市197万人

■福岡県福岡市161万人

■神奈川県川崎市153万人

■兵庫県神戸市152万人

■京都府京都市146万人

■埼玉県さいたま市132万人

■広島県広島市120万人

■宮城県仙台市109万人

■千葉県千葉市97万人

■福岡県北九州市93万人

■大阪府堺市82万人

■静岡県浜松市79万人

■新潟県新潟市78万人

■熊本県熊本市73万人

■神奈川県相模原市72万人

■岡山県岡山市72万人

■静岡県静岡市69万人

政令指定都市(令和2年国勢調査)

これらの政令指定都市は、どうにか生き残れるだろう。

特に首都圏、関西圏、東海圏は。

【地方創生施策】

デジタル田園都市国家構想総合戦略等

デジタル田園都市国家構想基本方針

デジタル田園都市国家構想総合戦略

デジタル田園都市国家構想関係施策

まち・ひと・しごと創生総合戦略等

まち・ひと・しごと創生長期ビジョン

まち・ひと・しごと創生総合戦略

まち・ひと・しごと創生基本方針

地方人口ビジョン/地方版総合戦略

地方創生予算

稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする

「地方の中核となる中堅・中小企業への支援パッケージ」

地域の担い手展開推進事業

RESAS(リーサス)

プロフェッショナル人材事業

地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる

移住情報

地方創生テレワーク

政府関係機関の地方移転

地方拠点強化税制

地方大学・地域産業創生交付金

東京圏の大学の地方サテライトキャンパス

「奨学金」を活用した大学生等の地方定着の促進

地方創生インターンシップ

関係人口の創出・拡大

子ども農山漁村交流プロジェクト

高校生の地域留学推進のための高校魅力化支援事業

地方と東京圏の大学生対流促進事業

企業版ふるさと納税

ふるさと求人・移住支援金・起業支援金

結婚・出産・子育ての希望をかなえる 「地域アプローチ」による少子化対策の推進

結婚・出産・子育ての支援

仕事と子育ての両立

地域の実情に応じた取組(地域アプローチ等)の推進

少子化対策に資する分析や好事例等の各種情報

ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる

地域再生エリアマネジメント負担金制度

中心市街地活性化

小さな拠点の形成

地域活性化プラットフォーム

都市再生

棚田地域振興

民間資金等活用公共施設等整備事業

日本版DMO別ウインドウで開きます

明治日本の産業革命遺産

住宅団地の再生

多様な人材の活躍を推進する

地方創生伴走支援制度

地方創生人材支援制度

地方公共団体等へ人材を紹介・派遣する事業に関するワンストップ窓口

地方創生カレッジ事業

地方創生コンシェルジュ

地域活性化伝道師

生涯活躍のまち

地方創生に資する地方公共団体の外国人材受入関連施策等

新しい時代の流れを力にする

近未来技術等社会実装事業

環境モデル都市・環境未来都市・SDGs未来都市

「地方創生×脱炭素」推進事業

国と地方の取組体制等

デジタル田園都市国家構想交付金

デジタル人材地域還流戦略パッケージ

地域再生

国家戦略特区

総合特区

構造改革特区

地方創生といってもこれだけの策がある。

正直、何がなんだかわからないですよね。

これに合致するもの、合致させたいものを自治体(市長、行政、議員)が選択して進める。

観光・産業・移住が三大テーマだと思います。

私は観光において地方はインバウンドに頼らず「小さな観光」を目指したがいいという様々な地域を見て思います。

地方がどう頑張っても京都にはなれない。

・移住情報

・地方創生テレワーク

・地方創生インターンシップ

・子ども農山漁村交流プロジェクト

・企業版ふるさと納税

・結婚・出産・子育ての支援

・地方大学・地域産業創生交付金

・日本版DMO

・環境モデル都市・環境未来都市・SDGs未来都市

・国家戦略特区

通常、会社などで勤務されている方はほぼ耳にしないと思います。

上記に絞れば少しは聞いたことがあるのかな?と思い選択してみました。

民間企業で大きく関わってくるのは、広告代理店、旅行代理店、システム関連企業など。

行政側(では、政策企画課、観光商工課、地方創生課(この部署は途中から突如できて、一瞬に各自治体に作られたと記憶してます)。

地域おこし協力隊、移住・定住などが多く、地域活性化の名の下、商工会、商工会議所会員が絡んできます。

民間企業は出入りのコネクション、行政側が憧れる広告代理店、旅行代理店が多く、またシステム会社は「実績がない」と新規参入は拒みがちです。

いつも思います。大手ベンダーも最初は実績はないのでは?

ハゲタカ広告代理店は10,000人程度の自治体に舞い降りて3分程度のPVを作り、2億ほど貰って去っていきます。

こういった事例は日常茶飯事です。

移住は私自身、当初、注目すべき問題だと思っていました。ある県の自治体で突出して実績を残しているところがあり、訪問しました。

彼は熱く語り、地域おこし協力隊と比較して苦言を呈していました。そこには異常とも言える50名余りの地域おこし協力隊が存在し、彼は「3年間身分保障がある協力隊より0から来た移住者を応援します。」と言い職務終了後は移住者の家のペンキ塗りの手伝いをしてました。

また、この県の他自治体で驚くことを聞きました。

補助金についてです。

こういった地方創生施策を商工会員、組合員などにどう勧めてるのか?と聞くと「勧めたりすると怒られます。向こうがプランを持って来られて確認してハンコ押すだけです。ある意味、楽です。」

これが本来の姿だと思ってます。

しばらく、移住の重要性に重きを置いていましたが、ふと気づきました。

日本のπは決まってます。

どこかが一人増えれば、どこかが一人減る。

決定的だったのはあるサーファーが集まる町に注目しました。

そこは誰かに呼ばれたのでもなく、補助金があるわけじゃなく、サーフィンが好きな人たちが勝手に引っ越してきて自然とサーファーのコミュニティを作り、自らが町に溶け込んでました。

政策で移住するのではなく、自分たちが住みたいところに移住する。

これが真の移住なんだと思いました。

お金を使って人を呼ぶのは愚策だと思います。

移住したくなるような風土を自然と醸成していくのがベストだと。

だから転々として稼いでる人たちが発生します。

地域おこし協力隊

地域おこし協力隊については下記の表をみれば一目瞭然です。

何をかいわんや?

・待遇がいい

・楽である

の証だと考えました。

今はだいぶ精度は上がってると思います。

一時期、悪評が立ち真面目な隊員が可哀そうでした。

今、新卒の就活の選択肢に入っています。

隊員になって任務完了後、その地に残り就職、起業するというのが国の目標ですが、ままならない状況です。

さらさらその地に残るつもりがない子が多いのに驚きました。

※事例は書けません

これは国税で賄われています。

地方行政の役割は入隊に当たりキチンと審査し、入隊後はキチンと管理する。

これだけでいいんです。

彼らは遊びに来ているわけじゃない。働きに来ているんですから。

コネクションでの入隊を禁止(無理だとは思う)。

私が住む福岡市の市政には全面的賛成はしていませんが、地域おこし協力隊採用が3年前というのにはリスペクトしました。

それも3名。

キチンと企業の就職と同様に採用すれば、相互の食い違いも起こらず彼らも活躍できます。

地方創生テレワーク

地方創生テレワークはテレワーク企業主導じゃなく委託先主導でやった方がいいでしょう。

テレワーク企業が地方でテレワークを行ってもさしてメリットはなく、形だけ感が強いです。

行政サイドがお願いして企業サイドが来ている感は否めない。

そもそも、地方にテレワークの価値、ノウハウがない。

結婚・出産・子育ての支援

この制度は必要だしいい制度だと思います。

ただ、結婚は除外していいと思います。

お金を配れば結婚するか?

婚活を主催すれば結婚するか?

テレビ番組でイベントが放映されたりしますが、ほんの一部です。

一組のカップルの誕生したとして、俯瞰してみると極々、一組です。

また、ほぼ仕込まれています。

なぜ、わかるのか?陰謀論じゃないか?

私の故郷でテレビ番組主催のイベントが行われ、同級生が出演していましたから。

出産・子育て支援に関してはどんどん行うべきだと思ってます。

自分たちの町の子どもは自分たちで育てるという意識自体が本来の町の在り方だと思ってます。

日本版DMO

これが地方に存在するのに驚きました。

政令指定都市でさえ逡巡してるのに5万人程度の自治体が看板掲げて成り立つのか?

意味がありません。

やるならば特化してやる。

そして、やれるのは中核市以上に限定されると思います。

ピックアップして書きましたが、私の中の結論として、主役はその土地に住まう方々です。

いろんな施策を取り入れなくても、みんなが今ある会社、農業、漁業に勤しめば勝手に創生していきます。

私にできることは働くところがほしいと言われればコールセンターを起業していただくお手伝いをするだけです。

コールセンターと言っても1回線から10回線(1席から10席、1ブースから10ブース)の小さなコールセンターです。

リスクヘッジは行います。

大きな課題の一つが過疎地、離島の生き残りです。

日本には有人離島が417島あります。

残酷ですが、消滅するかコンパクトシティ化するしかないと思ってます。

離島は人口1人の離島もあります。

ここはドライに努めるように見てます。

「本土に来てください」の一言です。インフラの維持の負担。

その土地に拘る意識も理解できますが存続は厳しい。

20年後、名前は残っても自治体として存続しているのは佐渡島、福江島、対馬くらいじゃないかと思ってます。

国自体が高齢化社会で地方のそういう方々のお子さんが都市部に出て生活しているパターンは多いです。

消滅可能都市と言われてるところにはお年寄りの方の集まりが多く、これは生命の危険にさらされてるのが現実です。

人口減少は止められないと思ってます。

止まるのは8000万人から9000万人だと思います。

過疎地、離島などに厳しい言い方になりますが、インフラを維持するには税金が使われます。

勘違いされがちなのは過疎地、離島の自治体の税金で賄われるだけじゃない。

該当自治体以外、全国の国民が投入される。

直接的な言い方をすれば、全国民に知らない間に迷惑をかけてしまうという事実です。

自治体職員は(しかたないのかもしれません。)国税だから使っていい、都道府県税だから使っていい、市町村税だから慎重にというパターンは多い。

理屈から言っても心理的な面から言ってもそうなるのかな?と思います。

ただ、回りまわって考えると全国民が納めている税金に繋がることが理解できると思います。

もう地方は「生き残り」の段階に入ってます。

世の中、「学び」、「繋がり」、「ワークライフバランス」、「リスキニング」、「少子化対策」、「居場所づくり」などの言葉が躍ってます。

全ていいことだと思いますし、否定はしません。

ただ、経済成長(首都圏、関西圏、東海圏除く)はせず衰退していくと思ってます。

そうなると人は首都圏、関西圏、東海圏に近寄って行きます。

自然的な人間の行動です。

にほんブログ村

地方は住民が主役です。

主役が普通に一所懸命働き、子どもが一所懸命学び(学習、スポーツ)、家庭が機能する。

特に国に頼らず、補助金に頼らず、これを普通にやって行けば勝手に経済は活性化し勝手に創生していきます。

古今東西、「普通」が一番難しいと言われたりします。

しかし、それをやらなければ地方は生き残れない時期に来ています。

再度、言います。

主役である住民が普通に頑張れば地方経済は活性化し、勝手に創生していきます。

にほんブログ村

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます