前回に引き続き、主だった改正について考えてみたいと思います。

[一三塁ベース上を通過するゴロのフェア/ファウルの判定]

(2012年度まで)

・ バウンドしながら内野から外野へ越えていく場合には、AB両点を基準として判断すべきであって、AB両点を過ぎるときに、フェア地域内かまたはその上方空間にあった場合には、その後ファウル地域に出てもフェアボールである。

・ バウンドしながら内野から外野へ越えていく場合には、AB両点を基準として判断すべきで、AB両点を過ぎるときに、ファウル地域内またはその上方空間にあった場合は、ファウルボールである。

(2013年度から)

・ バウンドしながら内野から外野へ越えていく場合には、一塁または三塁を基準として判断すべきであって、一塁または三塁を過ぎるときに、フェア地域内かまたはその上方空間にあった場合には、その後ファウル地域に出てもフェアボールである。

・ バウンドしながら内野から外野へ越えていく場合には、一塁または三塁を基準として判断すべきで、一塁または三塁を過ぎるときに、ファウル地域内またはその上方空間にあった場合は、ファウルボールである。

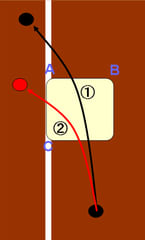

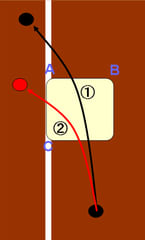

これについては、言葉で説明するよりも図解のほうがわかりやすいと思いますので、つたないですが、下記のような図を描いてみました。(図中のBと規則文中のBは同じではありません。)

三塁ゴロの例ですが、今までは、①はフェア②はファウルの判定ですが、これからは、②もベース上を通過しているので「フェア」の判定となる、という認識ですが、合ってますでしょうか?

だとしたら、今までは、ベースの辺ABの上空通過/不通過をほぼ打球に正対して判定できていたのですが、同じ位置からですと、奥行き方向になる辺ACの上空通過/不通過を判定するのは少し難しくなりますね。

[三.○五 先発投手および救援投手の義務]

新たに、下記の三.○五(d)項が追加になりました。

(d) すでに試合に出場している投手がイニングの初めにファウルラインを越えてしまえば、その投手は、第1打者がアウトになるかあるいは一塁に到達するまで、投球する義務がある。ただし、その打者に代打者が出た場合、またはその投手が負傷または病気のために、投球が不可能になったと審判が認めた場合を除く。

試合進行を早める措置として追加された者と思われますが、後半に「その打者に代打者がでた場合を除く」とありますので、個人的には、その実効性には少し疑問を感じます。投球練習を終えた投手を交代させるのは、たいていの場合、先頭打者に代打者が出た場合と思うのですが・・・? みなさんはどう思われますか?

また、余談ですが、

「同イニングの表に当該投手が走者として出塁したが残塁となった。そのままダイアモンド内に留まり、控選手等からグローブを受け取り、マウンドに向かった場合はどう解釈するのか?」

という疑問が湧きました。

実際にありうるケースと思いますが、交代させるのであれば、指導者が、速やかに当該投手をベンチに呼び戻せばよいと思います。ただし、「残塁等でダイアモンド内に留まった後、直接マウンドに向かった場合、投球練習のために投手板を踏んだら、ファウルラインを超えたものとみなす。」みたいな、何がしかのガイドライン(補足)は必要かもしれませんね。

[ファウルボールの定義]

二.三二【注1】後段

(2012年度まで)

また打者が打ったり、バントしたボールが反転して、まだバッターズボックスを離れない打者の身体およびその所持するバットに触れたときも、打球がバットまたは身体と接触した位置に関係なく、ファウルボールである。

(2013年度から)

また打者が打ったり、バントしたボールが反転して、まだバッターズボックス内にいる打者の身体およびその所持するバットに触れたときも、打球がバットまたは身体と接触した位置に関係なく、ファウルボールである。

バッターボックスを”離れない”が”いる”に変更になったことで、自打球に打者が触れたときの判定条件が変わってきます。

“離れない”=少なくとも片足がバッターボックスに残っている状態で、もう一方の足の状態は不問

“いる”=両足ともバッターボックスに残っているか、片方の足が未だバッターボックス外に踏出さずに浮いた状態にある。

と解釈できれば、片方の足がバッターボックス外に踏み出した状態で自打球に触れた場合は【アウト】となりますね。

以上、長らくのお付き合い、ありがとうございました。

[一三塁ベース上を通過するゴロのフェア/ファウルの判定]

(2012年度まで)

・ バウンドしながら内野から外野へ越えていく場合には、AB両点を基準として判断すべきであって、AB両点を過ぎるときに、フェア地域内かまたはその上方空間にあった場合には、その後ファウル地域に出てもフェアボールである。

・ バウンドしながら内野から外野へ越えていく場合には、AB両点を基準として判断すべきで、AB両点を過ぎるときに、ファウル地域内またはその上方空間にあった場合は、ファウルボールである。

(2013年度から)

・ バウンドしながら内野から外野へ越えていく場合には、一塁または三塁を基準として判断すべきであって、一塁または三塁を過ぎるときに、フェア地域内かまたはその上方空間にあった場合には、その後ファウル地域に出てもフェアボールである。

・ バウンドしながら内野から外野へ越えていく場合には、一塁または三塁を基準として判断すべきで、一塁または三塁を過ぎるときに、ファウル地域内またはその上方空間にあった場合は、ファウルボールである。

これについては、言葉で説明するよりも図解のほうがわかりやすいと思いますので、つたないですが、下記のような図を描いてみました。(図中のBと規則文中のBは同じではありません。)

三塁ゴロの例ですが、今までは、①はフェア②はファウルの判定ですが、これからは、②もベース上を通過しているので「フェア」の判定となる、という認識ですが、合ってますでしょうか?

だとしたら、今までは、ベースの辺ABの上空通過/不通過をほぼ打球に正対して判定できていたのですが、同じ位置からですと、奥行き方向になる辺ACの上空通過/不通過を判定するのは少し難しくなりますね。

[三.○五 先発投手および救援投手の義務]

新たに、下記の三.○五(d)項が追加になりました。

(d) すでに試合に出場している投手がイニングの初めにファウルラインを越えてしまえば、その投手は、第1打者がアウトになるかあるいは一塁に到達するまで、投球する義務がある。ただし、その打者に代打者が出た場合、またはその投手が負傷または病気のために、投球が不可能になったと審判が認めた場合を除く。

試合進行を早める措置として追加された者と思われますが、後半に「その打者に代打者がでた場合を除く」とありますので、個人的には、その実効性には少し疑問を感じます。投球練習を終えた投手を交代させるのは、たいていの場合、先頭打者に代打者が出た場合と思うのですが・・・? みなさんはどう思われますか?

また、余談ですが、

「同イニングの表に当該投手が走者として出塁したが残塁となった。そのままダイアモンド内に留まり、控選手等からグローブを受け取り、マウンドに向かった場合はどう解釈するのか?」

という疑問が湧きました。

実際にありうるケースと思いますが、交代させるのであれば、指導者が、速やかに当該投手をベンチに呼び戻せばよいと思います。ただし、「残塁等でダイアモンド内に留まった後、直接マウンドに向かった場合、投球練習のために投手板を踏んだら、ファウルラインを超えたものとみなす。」みたいな、何がしかのガイドライン(補足)は必要かもしれませんね。

[ファウルボールの定義]

二.三二【注1】後段

(2012年度まで)

また打者が打ったり、バントしたボールが反転して、まだバッターズボックスを離れない打者の身体およびその所持するバットに触れたときも、打球がバットまたは身体と接触した位置に関係なく、ファウルボールである。

(2013年度から)

また打者が打ったり、バントしたボールが反転して、まだバッターズボックス内にいる打者の身体およびその所持するバットに触れたときも、打球がバットまたは身体と接触した位置に関係なく、ファウルボールである。

バッターボックスを”離れない”が”いる”に変更になったことで、自打球に打者が触れたときの判定条件が変わってきます。

“離れない”=少なくとも片足がバッターボックスに残っている状態で、もう一方の足の状態は不問

“いる”=両足ともバッターボックスに残っているか、片方の足が未だバッターボックス外に踏出さずに浮いた状態にある。

と解釈できれば、片方の足がバッターボックス外に踏み出した状態で自打球に触れた場合は【アウト】となりますね。

以上、長らくのお付き合い、ありがとうございました。

1979年の日本シリーズ第7戦、9回裏無死満塁で近鉄の代打佐々木恭介(投手江夏)の3球目は痛烈なゴロで3塁ベース付近を通過していきましたが、審判の判定はファウル。監督の西本はフェアだと思ったが的確なはずの三塁ベースコーチの仰木も異論を唱えない。「2角ではなく、1角だったのか」

これがこの記事のAB間を切ったとされてファウルと判断された根拠だったのですね。MLBに準拠した2013年改正以降であればこの打球はフェア、打球はファウルグラウンドを転々と転がり、三走藤瀬・二走吹石は難なく生還し近鉄の逆転サヨナラ勝ち、西本監督日本シリーズ初制覇となったに違いありません。