厄除けをかねた京の師走の風物詩

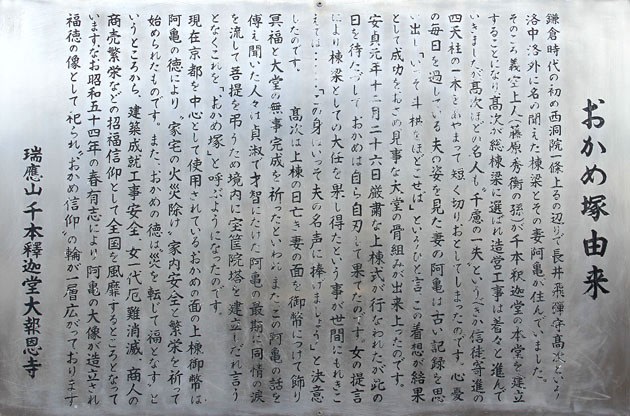

昔からこの大根を食べると中風にかからないと言われています。

近年、ますます高齢化時代にあって、中風封じ・健康増進により幸せな日々を過ごす事を願う人が多いようです。

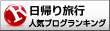

千本釈迦堂(大報恩寺)

寒さも病も湯気に消え

釈迦が菩提樹(ぼだいじゅ)の下で悟りを開いた日(12/8日)にちなむ恒例行事。

鎌倉時代に同寺の三世慈禅上人が大根の切り口に梵字(ぼんじ)を書いて魔よけにしたのが起源とされています。

材料となる聖護院大根のまるまると白く太った大根一個一個の肌に、カラメルで梵字を書くのは、お釈迦さまを偲んだものです。

従来は丸い聖護院大根を使っていましたが、年々参拝者が多くなったことや、お祓いをして清めた畑に新幹線が通ったり、とても大根の数が間に合わなくなりました。

現在は、長い大根を使っているそうです。

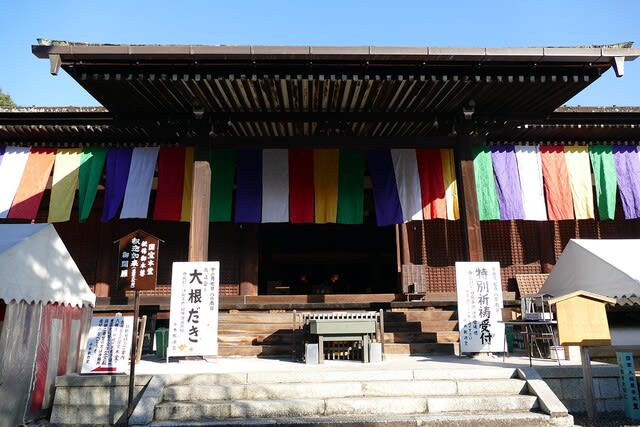

この釈迦堂は、京都の町が応仁の乱で焼け野原になっても、この建物だけは焼け残ったという京都で一番古く貴重な建物です。

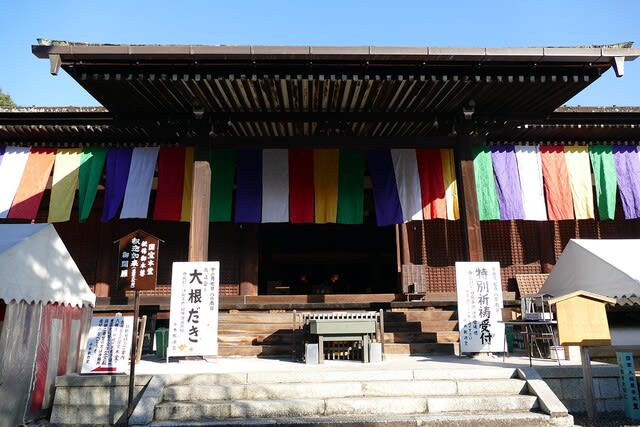

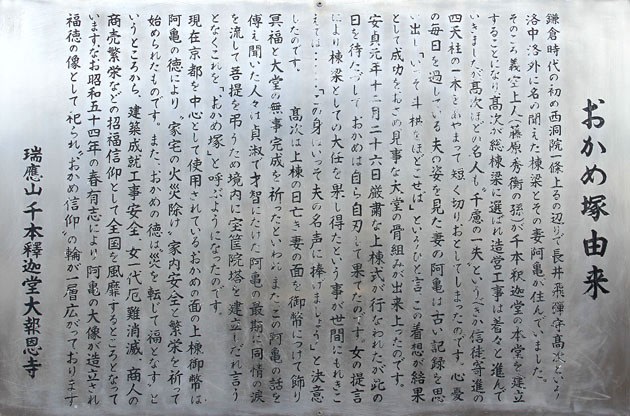

その柱には悲しい伝説があります。

大事な大柱の上部に升型の受けがあります。

これは特殊な建築様式でもなく、時の大工さんの寸法間違いで短く切ってしまい、妻の名案で足りない分を升型の受けを作る事で解決しました。

その後、その妻は自分の提案だと言う事が知られれば夫の名に差し支えるからと自殺したと言われています。

●場 所: 千本釈迦堂(正式名:大報恩寺) (上京区五辻通千本)

●日 時: 大根だき授与12月7日~/8日(※毎年同じ日程です) 、10~16時

成道会12月8日 9時~

●料 金: 1000円

●お問合せ: 075-461-5973

●アクセス: 市バス50「上七軒」

詳しくは:http://www.daihoonji.com/event/

※主催者の都合により、予定・内容が変更される場合がありますので事前にご確認お願いいたします。

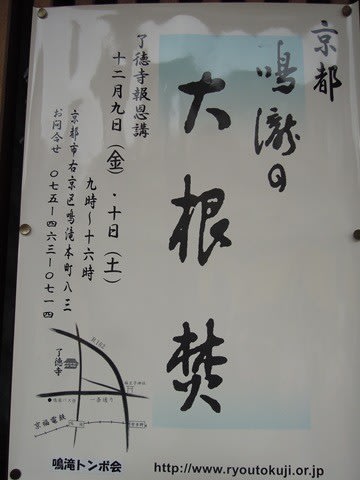

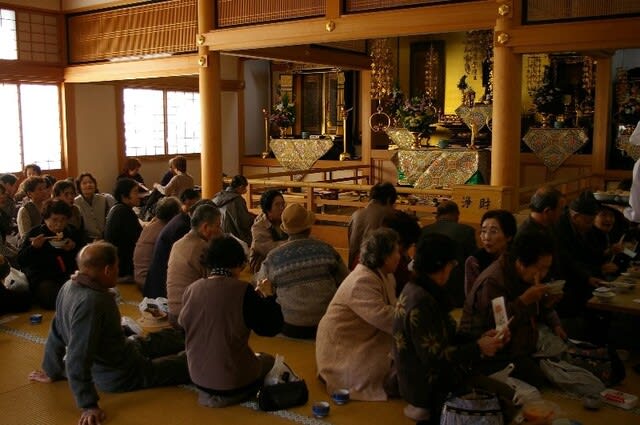

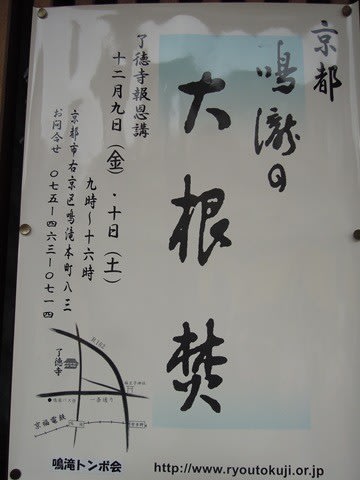

了徳寺

建長4年、親鸞上人が愛宕山・月輪寺から帰途この地で説教をした時、感動した里の人が大根の塩炊きをさし上げました。

これに対して聖人はススキの穂を束ねて筆にし、「帰命尽十方無碍光如来」の十字を書いてお礼に渡しました。

『大根焚き』はこの故事にちなむものです。

前庭には「すすき塚」があって、親鸞聖人のススキが今も残されています。

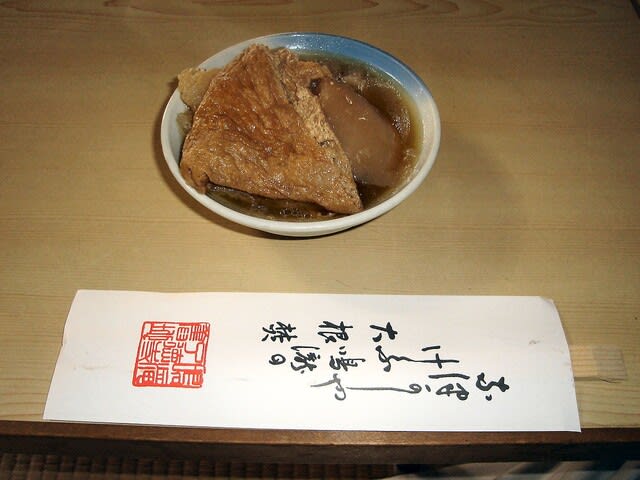

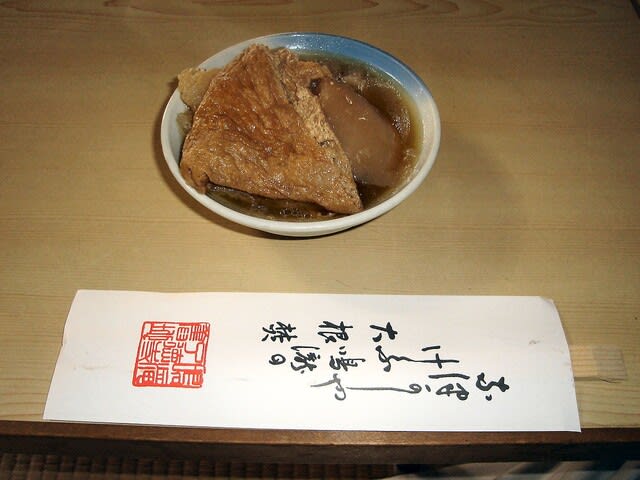

約3500本の大根が檀信徒の奉仕により、前日早朝から大鍋に煮込まれます。

直径が1メートルもある9つの大鍋に大根とお揚げさん(油揚げ)を醤油で炊いて、当日にはきれいなべっ甲色に煮上がっています。

篠大根は、名勝・嵐山までの保津川下りの乗船場から少し下って、まもなく保津峡にかかろうとする右岸一帯に広がる肥沃な堆積土で育てられた大根です。

めったに口に出来ない貴重なもの。

大きな鍋にこの篠大根と油揚げを入れて、醤油で味付けをします。

でも、本堂に祀られた親鸞聖人の木像には、昔ながらの塩味の大根煮をお供えするそうです。

●場 所: 了徳寺(右京区鳴滝本町)

●日 時: 12月9日~/10日(※毎年同じ日程です) 法要・法話:11時~

●料 金: 1.000円 かやく御飯、大根の葉のおひたし、たくわん付き1600円

●お問合せ: 075-463-0714

●アクセス: 市バス26「鳴海本町」

詳しくは:http://www.ryoutokuji.or.jp/

※主催者の都合により、予定・内容が変更される場合がありますので事前にご確認お願いいたします。

※主催者の都合により、予定・内容が変更される場合がありますので事前にご確認お願いいたします。

※写真は全て過去のものです。

昔からこの大根を食べると中風にかからないと言われています。

近年、ますます高齢化時代にあって、中風封じ・健康増進により幸せな日々を過ごす事を願う人が多いようです。

千本釈迦堂(大報恩寺)

寒さも病も湯気に消え

釈迦が菩提樹(ぼだいじゅ)の下で悟りを開いた日(12/8日)にちなむ恒例行事。

鎌倉時代に同寺の三世慈禅上人が大根の切り口に梵字(ぼんじ)を書いて魔よけにしたのが起源とされています。

材料となる聖護院大根のまるまると白く太った大根一個一個の肌に、カラメルで梵字を書くのは、お釈迦さまを偲んだものです。

従来は丸い聖護院大根を使っていましたが、年々参拝者が多くなったことや、お祓いをして清めた畑に新幹線が通ったり、とても大根の数が間に合わなくなりました。

現在は、長い大根を使っているそうです。

この釈迦堂は、京都の町が応仁の乱で焼け野原になっても、この建物だけは焼け残ったという京都で一番古く貴重な建物です。

その柱には悲しい伝説があります。

大事な大柱の上部に升型の受けがあります。

これは特殊な建築様式でもなく、時の大工さんの寸法間違いで短く切ってしまい、妻の名案で足りない分を升型の受けを作る事で解決しました。

その後、その妻は自分の提案だと言う事が知られれば夫の名に差し支えるからと自殺したと言われています。

●場 所: 千本釈迦堂(正式名:大報恩寺) (上京区五辻通千本)

●日 時: 大根だき授与12月7日~/8日(※毎年同じ日程です) 、10~16時

成道会12月8日 9時~

●料 金: 1000円

●お問合せ: 075-461-5973

●アクセス: 市バス50「上七軒」

詳しくは:http://www.daihoonji.com/event/

※主催者の都合により、予定・内容が変更される場合がありますので事前にご確認お願いいたします。

了徳寺

建長4年、親鸞上人が愛宕山・月輪寺から帰途この地で説教をした時、感動した里の人が大根の塩炊きをさし上げました。

これに対して聖人はススキの穂を束ねて筆にし、「帰命尽十方無碍光如来」の十字を書いてお礼に渡しました。

『大根焚き』はこの故事にちなむものです。

前庭には「すすき塚」があって、親鸞聖人のススキが今も残されています。

約3500本の大根が檀信徒の奉仕により、前日早朝から大鍋に煮込まれます。

直径が1メートルもある9つの大鍋に大根とお揚げさん(油揚げ)を醤油で炊いて、当日にはきれいなべっ甲色に煮上がっています。

篠大根は、名勝・嵐山までの保津川下りの乗船場から少し下って、まもなく保津峡にかかろうとする右岸一帯に広がる肥沃な堆積土で育てられた大根です。

めったに口に出来ない貴重なもの。

大きな鍋にこの篠大根と油揚げを入れて、醤油で味付けをします。

でも、本堂に祀られた親鸞聖人の木像には、昔ながらの塩味の大根煮をお供えするそうです。

●場 所: 了徳寺(右京区鳴滝本町)

●日 時: 12月9日~/10日(※毎年同じ日程です) 法要・法話:11時~

●料 金: 1.000円 かやく御飯、大根の葉のおひたし、たくわん付き1600円

●お問合せ: 075-463-0714

●アクセス: 市バス26「鳴海本町」

詳しくは:http://www.ryoutokuji.or.jp/

※主催者の都合により、予定・内容が変更される場合がありますので事前にご確認お願いいたします。

※主催者の都合により、予定・内容が変更される場合がありますので事前にご確認お願いいたします。

※写真は全て過去のものです。